葫蘆籽繁

馬可房

摘 要:彩陶是史前人類營造在陶器上的精神家園,是我國古代藝術的開端。彩陶圖案的構圖法則,彩陶色彩的用色原理,彩陶所構建的藝術體系,對中國藝術的發展產生了非常深遠的影響。葫蘆紋與網紋相結合的復合紋飾是馬家窯文化半山類型的典型紋飾,館藏葫蘆網紋彩陶構圖生動,非常精美。

關鍵詞:葫蘆網紋;精品彩陶;賞析

優美絢麗的中國彩陶,在古代文化寶庫中閃耀著奪目的光彩,它所反映的精湛的藝術成就、極其珍貴的文化價值,在世界遠古時期的彩陶中占有重要的地位。甘肅是彩陶的故鄉,最早的彩陶誕生在甘肅,彩陶文化最燦爛的高峰期也在甘肅產生。馬家窯文化彩陶是會寧縣博物館的特色藏品,該館館藏新石器時代文物2000余件,其中彩陶300多件,以馬家窯文化類型為主。彩陶器型規整,胎體打磨光滑,彩繪紋飾繁縟,繪制手法精美,極具地方特色,是當時生產力發展水平的代表。下面對館藏的幾件葫蘆網紋彩陶館進行介紹和賞鑒。

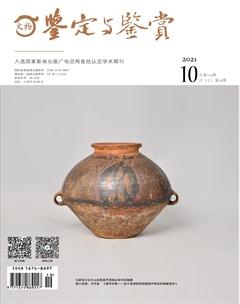

馬家窯文化半山類型葫蘆柳葉紋雙耳彩陶罐(圖1、圖2),是馬家窯文化半山類型中期作品,屬國家一級文物,1975年出土于頭寨子鎮窼粒臺遺址。器高30厘米,口徑14厘米,腹徑29.5厘米,底徑11厘米。侈口,口沿外翻,直頸,溜肩,鼓腹,平底,腹部飾對稱橋形雙耳,口沿飾對稱兩小雞冠鋬。

該彩陶為泥質橙黃陶,陶質細膩,器表光滑。陶罐口內外均施彩,罐口內最下層一圈黑彩水波紋,水波紋上繪一圈黑紅彩條帶紋,最上層黑彩繪一圈鋸齒紋。罐口外最上層繪一圈黑彩條帶紋,再下為網格紋,中間一圈黑彩鋸齒紋,鋸齒向上,齒距較大,留白出橙黃陶體,猶如下垂的葉片。頸肩部結合處繪一圈鋸齒紋,鋸齒向上,較小。肩部至腹部,紅彩條帶勾繪出葫蘆形狀,葫蘆下部圓潤飽滿,上部較小,已變體為罐形。葫蘆內用黑彩細條帶交叉斜繪成棱形網絡紋,葫蘆間用黑彩條帶紋留白出柳葉紋,紅彩葫蘆與黑彩條帶間點出黑色小鋸齒,使葫蘆更為明晰。最下一圈黑彩條帶紋,耳部以下罐體三分之一部分未施彩,為橙黃陶體。因為原始社會的陶器通常是放在地面上使用的,尖底或像這種小平底大腹陶器一般應該置于地面挖出的淺坑中,以免傾斜歪倒,人們是從上方或斜上方的角度看陶器的。因此,智慧的彩陶先民也懂得惜墨如金,在接近器底的下腹部一般不需要施彩。而匠工構圖布局,更著意于器體的上部和中部,努力追求俯視和斜平視的美感效果。

平視該彩陶,碩大的葫蘆兩邊是自然下垂的柳枝,靜止的葫蘆與飄搖的柳葉相互輝映,十分美觀。俯視彩陶,猶如一朵盛開的花朵,色彩更為艷麗。平視和俯視雖然攝取圖案的神韻不同,但均美輪美奐。彩繪紋飾采用紅、黑二彩相互配置,注意在繁艷的圖案留出柳葉、棱格等各種幾何形狀的陶地,在不施筆處也能引發美感,以實顯虛,密中求疏,極富藝術裝飾效果。黑、紅二彩與橘黃色陶底色相互映襯,三色交織,畫面斑斕,絢麗多姿。圖案設計嚴謹規范,筆觸細致,一絲不茍,構圖穩定卻又蘊含流暢,動中有靜,以靜襯動。陶體造型似球體,碩圓飽滿,氣韻生動。飽滿的器型與華美的紋飾結合得渾然一體,無懈可擊。該彩陶莊重大方,雍容大氣,氣場非凡,如同一個貴婦人,衣著華麗而不嬌艷,舉止大度而不輕薄。

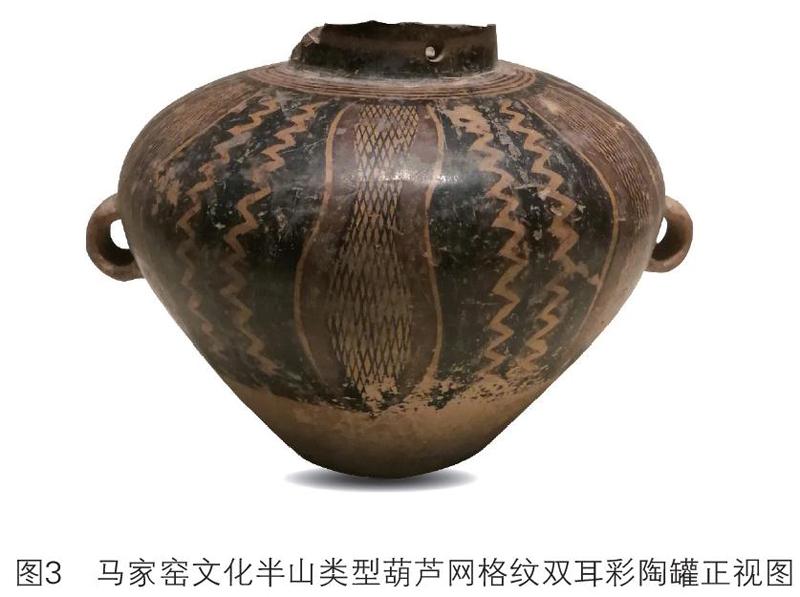

馬家窯文化半山類型葫蘆網格紋雙耳彩陶罐(圖3),器殘高14厘米,殘口徑6.2厘米,腹徑18.5厘米,底6.5厘米,會寧縣頭寨子鎮牛門洞遺址出土。罐口部已殘,不知形狀,殘余為黑色條帶紋。頸部與腹部結合部用黑彩繪四條圈條帶紋,肩部與腹部罐體由六個葫蘆分隔。紅彩寬帶勾繪葫蘆輪廓,葫蘆內添黑彩網絡紋,紋線筆直,纖細流暢,這樣在陶地上形成極其規整的黃色棱形方塊。葫蘆輪廓外為豎型黑色鋸齒紋,中間一兩邊帶齒黑色鋸齒紋,三條鋸齒相互交錯留白出兩條黃色折線紋。最下一層黑色寬帶紋。腹部飾對稱環形耳。該彩陶陶質非常細膩,器形小巧玲瓏,筆觸十分精細,是葫蘆紋中少見的精品。如果說前面介紹的那件彩陶罐是大家閨秀的話,這件六扇屏的葫產網紋彩陶罐就是小家碧玉。

馬家窯文化半山類型葫蘆網格紋雙耳彩陶罐(圖4),器高28厘米,口徑14.5厘米,腹徑30.5厘米,底徑10厘米,會寧縣頭寨子鎮牛門洞遺址出土。敞口口沿內有彩,最下一層黑色點紋,猶如正在游走的小蝌蚪,再上一圈黑彩條帶紋,上沿點出鋸齒。外口沿一圈折線紋,頸肩結合處一圈黑色條帶紋與肩部鋸齒紋相結,葫蘆紋也用紅彩勾出輪廓,內填網紋,網紋至中腹部呈孤線形,外左右兩側為黑彩鋸齒紋,鋸齒朝向葫蘆。兩葫蘆剩余的空白處用黑彩鋸齒紋填充,短齒向上,留白出六層橘黃色葉片紋。最下一層為黑彩寬帶紋。

馬家窯文化半山類型葫蘆網格紋雙耳彩陶罐(圖5),器高28厘米,口徑14厘米,腹徑31.5厘米,底12.3厘米,會寧縣頭寨子鎮牛門洞遺址出土。泥質橙黃陶,侈口,束頸,溜肩,鼓腹,平底,腹部飾對稱雙耳,施黑紅彩。口沿內外均飾一圈垂弧紋,頸腹結合處為紅彩條帶紋,再下為黑彩條帶紋,黑色帶紋向上突出鋸齒,與紅色條帶紋分隔。腹部紅彩勾勒出4個半橢圓形葫蘆形狀,葫蘆內黑彩向外挑出鋸齒,與紅彩分割,內部減地出橙黃色五片三層柳葉紋,其余部分均由斜線網格紋填充。下腹部繪一圈黑彩寬帶紋,寬帶紋下以一圈黑彩垂弧紋結束。

馬家窯文化半山類型葫蘆網格紋雙耳彩陶罐(圖6),器殘高24.5厘米,殘口徑12厘米,底12厘米,會寧縣頭寨子鎮牛門洞遺址出土。泥質紅陶,肩以上缺失,溜肩,鼓腹,小平底。腹部飾對稱雙環耳,施黑紅彩。腹部葫蘆變為近似圓形,紅彩勾繪出葫蘆形狀,內繪網格紋,葫蘆外施黑彩,鋸齒四大圓圈紋,圈內填繪細線網格紋。

葫蘆殼是最早被先民作為盛水和食物的容器使用的植物殼之一。葫蘆的長期使用直接影響到后來陶器的產生,最初陶器的造型也大多以葫蘆為主要形象。因此,甲骨文中的“壺”字酷似葫蘆的造型。從人類的始祖開始,人們便懷抱著生存繁衍的本能理想來到這個世界,他們認為生殖繁衍神秘而神圣。在惡劣的自然環境和巨大的生存競爭中,人類希望自己的氏族能繁殖興旺,虔誠地崇拜生育之神,生殖崇拜作為人類的普遍信仰被保留下來。葫蘆生長茂盛,成熟的葫蘆里籽粒眾多,葫蘆殼能盛裝水和食物,原始先民在精神上敬畏那種具備多種本領的種物,于是他們就模仿它、崇拜它,希望獲得與它一樣的能力,這樣,原始先民既在精神上有了戰勝災難的勇氣,又滿足本氏族子孫如葫蘆籽粒眾多、吉祥順暢的愿望。于是他們把葫蘆作為精神寄托,藝術化地描繪在彩陶上,表達他們祈求多子多孫的愿望。先民在馬家窯文化半山類型彩陶的繪制中,廣泛使用葫蘆紋,并被不斷地傳承和發展,成為半山類型彩陶的典型紋飾之一。葫蘆紋一般和網格紋,柳葉紋、棱格紋相互配合使用,一般由四組或六組葫蘆組成,相互對稱,葫蘆口一般向上,個別的向下。葫蘆網紋大多數用黑、紅復彩繪制,葫蘆之間用鋸齒紋或其他幾何紋分隔。早期的葫蘆形束腰不明顯,中間兩側微內收,到中期葫蘆形的下半部逐漸變大,晚期的葫蘆形束腰明顯,下部的圓形變得更大。

在新石器時代,先民把常見的動植物藝術化、抽象化,表現出先民對大自然和生活的無比熱愛,更表達出他們精神層面上的信仰、崇拜,是他們精神世界的體現。像這幾件彩陶,首先在陶器圓形表面一周構成一條封閉的紋飾帶,在一個紋飾帶中使用一個葫蘆紋飾或一個葫蘆紋和柳葉紋等其他紋飾結合的基本圖案,進行平均有規律的排列組合,形成一個二方連續圖案,循環往復,無首無尾,無始無終。原始先民把圓形陶器作為他們展示藝術才華的主要天地,他們在有限的空間表述一種無限的理念。彩陶的各種紋飾以及這種輪回和永續不斷旋構圖形式,無不表達著原始先民對美的追求,更表達著對人類對美好生活的渴求和向往。

一件件彩陶,是我們的祖先對自然人生的留戀和思考,對理想世界的渴望和追求。一件件彩陶,都潛藏著難以言表的風雨滄桑,蘊含著人類生命延續中的智慧和創造。彩陶無論是題材上象形寓意,還是造型上謀篇布局,對后世都產生深遠的影響,具有非常重要的史料價值和美學藝術研究價值。

參考文獻

[1]張朋川.中國彩陶圖譜[M].北京:文物出版社,2005.

[2]郎樹德,賈建威.彩陶[M].蘭州:敦煌文藝出版社,2004.