芝山紅樓的記憶

蔡剛華

在郁郁蔥蔥的芝山山麓,有一幢熠熠生輝的紅樓,那就是“毛主席率領紅軍攻克漳州紀念館”。那是1932年的春天,毛主席率領中央紅軍攻克漳州后工作、生活過的地方。一幢西式磚石結構的小樓,外觀是大紅的閩南紅磚與白色西式木窗,一樓門廊外飾為花崗巖羅馬柱,整座以紅色為基調的小樓在高大綠色喬木的掩映下更顯光彩奪目。

歷史不會忘記,1932年4月,中央蘇區已經取得了三次反“圍剿”的勝利。為了更好地調動敵人展開新的斗爭局面,毛澤東提出的東征漳州的計劃,很快得到了蘇區中央局和中革軍委的同意。毛澤東以中華蘇維埃共和國臨時中央政府主席的身份,親率紅一軍團和紅五軍團組成東路軍進軍閩南。漳州戰役的勝利,深深震懾了反動勢力囂張氣焰并擴大了紅軍在國內外的影響。

歷史不會忘記,4月20日紅軍攻克漳州。隊伍進城時,一位身材頎長、臉龐清癯且操著湖南口音的中年人格外引人注目。他身著補丁的青灰軍裝,戴著草帽,在進城時他還特意下馬與紅軍戰士們從城的西門一起走入漳州城,一路前行來到了芝山腳下的這幢小樓。紅樓原本只是美國教會辦的尋源中學的一座校長樓,卻因為后來發生的一系列對中央紅軍乃至中國革命產生深遠影響的事件而彪炳千秋。在某種意義上,是紅樓有幸,是芝山有幸,是漳州有幸。

歷史不會忘記,剛剛卸下行裝的毛主席便在紅樓聽取鄧子恢等閩南游擊隊關于閩南革命斗爭的情況匯報。面對急切的目光,毛主席回答了閩南黨組織最關心的問題:這次紅軍打下漳州,并不是要長期占領城市,當前的革命中心仍然在農村,必須抓緊時機,發動群眾……

芝山原名登高山,因明洪武十三年山上有長紫芝而得名。宋代朱熹在山上臨漳臺講學后,這座小山便成了漳州城的文脈核心。住在紅樓的毛澤東在處理完繁重公務之暇,也信步走到了位于芝山東側的福建省立龍溪中學。這里的干支樓既駐有東路軍的司令部,又有藏書極為豐富的學校圖書館。從乾隆年間出版的《真文忠公文集》到當時翻譯自蘇聯的進步書籍,在這里都可以找到。受進步思潮的影響,思想自由與兼容并包的辦學理念很早就在當年龍溪中學得到了踐行。因此在那段時間,毛主席調節緊張的工作的方法就是步行來此讀書。毛澤東同志在這里接觸到了恩格斯的《反杜林論》和列寧的《兩個策略》《“左派”幼稚病》等一大批哲學經典與理論書籍,其中一部分被他一生視為珍寶,并伴隨他走過了漫漫長征路。

注重調查研究的毛主席,還在警衛員的陪同下走出紅樓,深入了解民情。毛主席關注漳州這座閩南重鎮的風土人情,在座談中了解漳州“海濱鄒魯”的歷史輝煌。當年毛主席的警衛員吳潔清還在回憶文章《下漳州》一文細致描述道:“紅軍第一次用步槍打下一架國民黨飛機。到漳州后的第三天,毛主席帶了我們去看這架雙翅膀,機翼是帆布的飛機……”

毛主席在紅樓一共住了20多天,如今這里的房間布置保持著當年的原貌,窄小的行軍床,一床薄棉被,簡單的一桌一椅,屋里的煤油燈、油紙傘仍在……建國后的紅樓經歷了數次大規模的整修,無論歷史呈現了多少雄關漫道的艱難探索,不管大地演繹多少崢嶸歲月的疾風驟雨,紅樓里的陳列依舊,人們對紅樓的感情依舊。人們對于紅樓內發生的故事依舊是如此熟悉,仿佛偉人剛離,煙味仍在。

芝山紅樓有幸目睹了毛主席在這里長夜挑燈撰寫文告、回復電文的忙碌身影;目睹過毛主席在這里主持召開了東路軍師以上干部會議,親自指揮紅軍分兵攻打漳浦、南靖、石碼的軍事部署;目睹過毛主席指導紅軍與閩南黨組織如何發動漳州人民的擴紅與籌糧籌款的諄諄教導……如今少先隊員在這里了解激蕩歷史,青年團員在這里明確人生坐標,新老黨員在這里重溫入黨誓詞,革命后代在這里找尋父輩前行的足跡……

芝山紅樓,這里也曾留下無數老一輩革命家的珍貴印記。1960年11月,中國共產黨的創始人之一董必武同志健步登上紅樓,他奮筆疾書寫下了“君子所履——毛澤東同志所走過的路是引導中國革命的路”這句富有哲理的題詞。1961年,當年的紅軍政治部主任羅榮桓來到紅樓,當他走出紀念館時又興致勃勃地繞著紅樓走了一圈,并在離紅樓不遠處找到了當年的政治部舊址,羅榮桓元帥興奮地說:“當年的政治部離毛主席住的紅樓很近,只過一個小山坡,向毛主席請示匯報很容易。”1983年12月,女革命家曾志來到紅樓,觸景深情地追憶道:“毛主席當時把大房間讓給蔡協民和我住,自己住朝北的小房間。毛主席吃的和大家一樣,一菜一湯,常常是豆芽菜,五六個人圍在一起,主席不讓別人給他搞特殊照顧。”

在整個第二次國內革命戰爭時期,漳州城是紅軍勝利攻下的少數城市之一。漳州本就是一座繁華富庶之城,明代的海商在閉關鎖國的混亂與無序中,以月港商船強有力的梁頭為漳州城贏來了豐沛的物質沉淀。民國初年陳炯明雷厲風行的現代市政營建,到了上世紀二十年代初,富庶的漳州便冠有了“模范小中國”之美譽。在正確執行了毛主席制定的紅軍城市政策,在地方黨組織和游擊隊密切配合下,中央紅軍認真地發動組織群眾,積極籌款,幾天下來就籌得了100萬以上的銀元。除了籌糧籌款,還擴充了紅軍,發展了地方武裝,并成功地開辟了閩南蘇區。在繁華的漳州城,不少紅軍戰士第一次穿上膠底布鞋,第一次用上了電燈、自來水,第一次零距離在漳州機場看到棲在地上的飛機,軍團政治部還第一次組織團以上干部在光明影院包場看了無聲電影……

撤離漳州后的紅軍曾在長汀舉辦了一次“金山銀山”展覽會,并建一座熔銀廠,穩定了蘇區金融。紅軍還把在漳州籌到的一批圖書運回瑞金,辦了中央圖書館……古城漳州為蘇區根據地各項建設打下了扎實的物質基礎,更為后來艱苦卓絕的長征提供了不少物質保障。

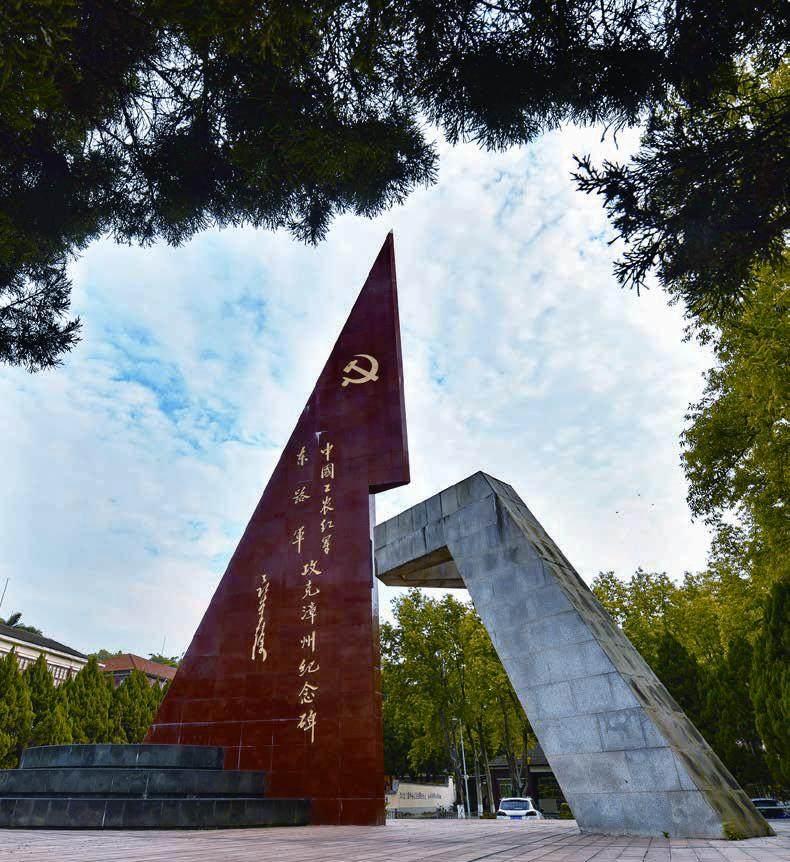

走出紅樓的人們,還會自覺地來到位于館舍左側“中國工農紅軍東路軍攻克漳州紀念碑”參觀。主碑既像面紅旗,又像把尖刀,是根據毛澤東的詞《十六字令》“山,刺破青天鍔未殘。天欲墮,賴以拄其間”的含義設計的。

和煦的陽光穿過高大的玉蘭樹,讓紅樓前的小廣場燦爛斑駁、遍地金黃。在這如夢如幻氤氳光暈中,人們很容易想起軍旗獵獵,想到軍號嘹亮。正如芝山大院的那幾株正如約盛開著火紅花朵的鳳凰樹。那蘸滿濃烈與怒放的激情正如一把把高擎的火炬,燎原之勢如井岡山上漫山遍野的紅杜鵑、如陜北窯洞前絢爛花開的山丹丹一般,照亮著我們追尋夢想的漫漫長路。