“生本化”數學作業設計策略初探

張曉曉

數學作業是小學數學課堂的重要組成部分,作業設計的質量直接影響到教學效率。設計優質的“生本化”數學作業,可以讓學生鞏固課堂知識、再練重難點,可以拓寬學生的數學思維,可以培養學習數學、愛數學的積極情感。因此,“生本化”的數學作業要以學生為本,根據學生的最近發展區和最近數學學習情況來設計符合學生年齡特點的作業,讓不同水平和不同需求的學生都能在作業中找到“趣味”、最終“如魚得水”。

縱觀現實的作業,呈現“拿來主義”——停留在簡單模仿、超越目標、繁難偏舊、無實效性;“墨守成規”偏多——形式單一、難度偏低、結論封閉、無開放性;“一刀切”為主——要求統一、缺少自主選擇,無挑戰性;“浮光掠影”——脫離實際,無應用價值,不利于學生發展。

作為一線的小學數學教師,應著力推動數學作業的變革,以此達到助推數學教學效率的目的。

一、操作型作業——基于學生興趣

“生本化”的作業,不局限于寫和算,可以用多元化的操作活動,讓數學作業將寫寫、算算、畫畫、做做等相結合,去提高學生的作業主體參與度,最終提高數學的學習興趣。

畫作業——低年級兒童直觀思維為主,對圖形、色彩、形狀等更為偏好。結合教材,教師可以設計“畫”作業,讓學生主動參與作業,順利完成鞏固知識的目標。例如,在學完“有趣的拼搭”后,設計“先拼后畫”的作業,讓學生拼拼畫畫;在學完“平面圖形的面積”之后,設計“畫臥室設計圖”的作業,讓學生自主設計房間……這樣的作業,學生興趣盎然,高效完成。

“玩”作業——低年級學生除了畫作業,還喜歡將作業和游戲融合,讓學生在輕松愉悅的氛圍中學習。例如,在學完“10以內數的分與合”后,設計“對口令”的作業,如“5和幾合成8”“10可以分成4和幾”……這種“對口令玩游戲”的作業,難度適中,效果極好。

二、生活型作業——基于學生實際

義務教育數學新課標中指出,數學的教學要密切聯系生活,在運用中能夠解決簡單的實際問題,更好地內化數學知識。設計“生活型”作業,應樹立大教育觀,將知識引向生活,將思維引向縱深,讓學生在數學知識與現實生活之間架起橋梁,感受數學的魅力。

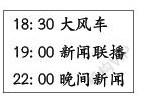

應用作業——即應用型的作業,前提是教師深度了解內容,在準確把握重難點的基礎上,聯系學情和生情,將數學知識與現實生活關聯,以此提高數學的應用需求。例如,在學習“24時計時法”后,出示央視晚上部分節目時刻表

(1)《新聞聯播》節目是什么時候開始?(有學生說7點后可以引發討論)

(2)爸爸從《新聞聯播》看到《晚間新聞》開始,他看電視的時長多少?

這種作業突出了應用性,學生在完成中感受到數學知識在生活的運用價值,從而培養了積極的數學學習情感。

調查作業——在將作業引向課外、引向生活中,教師還應拓寬作業資源,以此提高學習數學的活力。調查類作業適用于小學的全學段,可以讓學生直接接觸社會,可以培養他們收集數據的能力。不過,這類作業布置時,內容指導要具體,調查目的要明確,調查數據要真實。

例如,學習“時分秒的認識”后,設計這樣的調查作業:

(1)小組合作,記錄每個隊員1分鐘可以做某個運動多少下?(踢毽子、跳繩、拍球、跑步等)

(2)記錄家里成員1分鐘可以做哪些事?

(3)記錄某個或某幾種行業的“一分鐘”。

這三個調查的內容從學生個體引到家庭成員再引向社會,既拓展了學生對周邊環境的認知,又體會到統計在各行各業中的運用。

三、自助型作業——基于學生差異

變革前的數學作業,往往搞“一刀切”為主——要求統一、缺少自主選擇,無挑戰性。這樣的作業,不利于滿足不同層次學生的不同需求,不利于“不同學生獲得不同的發展”。因此,設計“自助型作業”,讓不同層次的學生根據自身水平,選取適合自己的作業。這就意味著,每次的作業可以設計三個層次,或者同一作業分層要求。這也要求“自助型作業”必須兼顧學生個體的知識差異,實現“有層次——因材施教”“有坡度——循序漸進”“有發展——層層深入”的目標。

例如,教學“兩位數加減兩位數(進位、退位)”時,教師可以設計以下3個層次的作業,來突破重難點。

(1)基礎題——解決是否能“懂”的問題。

用豎式計算:37+49;94~47。

這兩題模仿性比較強,鞏固了進位加和退位減的計算法則。

(2)提高題——解決是否會“用”的問題。

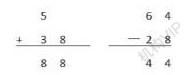

判斷下面的計算是否正確?并把錯的訂正。

這種糾錯練習是在豎式計算上的提高練習,有利于學生把知識轉化為技能,強化了兩位數加減法的計算方法,在辨析中明理,豐富了作業的形式。

(3)發展題——解決是否“活”的問題。

麗麗帶了80元,她在超市里可以買到哪兩樣商品?如果夠,還多多少元?如果缺少,還少多少元?

這種開放型的發展題,在對知識的強化中優化了兩位數加減兩位數的計算過程,突出了學生的主體,給予學生不同的選擇,讓不同層次的學生樂于參加。

總之,“生本化”的作業符合課改的需要,對學生產生了巨大的吸引力,這樣的作業,以學生為主體,在有趣多樣后讓學生學得輕松、靈活,最終提高學生的數學素養!