“N的V”結(jié)構(gòu)中V的名詞化及相關問題

宋榮超

摘 ?要:如何判定“N的V”結(jié)構(gòu)中V的詞性,是學界頗有爭議的話題之一。從三個平面的語法觀可以證明,V不僅已經(jīng)名詞化,而且存在著名化度的差異。由于漢語缺少形態(tài)變化,V名化的形態(tài)標志可視為“零形式”。根據(jù)“名化域”概念,V受到副詞修飾并不能證明V仍是動詞,此時發(fā)生名化的不僅僅是V,而是整個以V為核心的動詞短語,即整個VP都得以名化,表現(xiàn)出名詞性。V的名詞化在一定程度上解決了向心結(jié)構(gòu)難題。

關鍵詞:“N的V”;名詞化;零形式;名化度;名化域

漢語中普遍存在著類似“這本書的出版”的“N的V”結(jié)構(gòu),其中,N為代詞、名詞或名詞性短語,V為謂詞(動詞或形容詞)或謂詞性短語。這類結(jié)構(gòu)整體上呈現(xiàn)出名詞性而中心詞卻是動詞V,二者詞性不一致,與向心結(jié)構(gòu)理論相背,因此,被稱為“向心結(jié)構(gòu)難題”。針對這一難題,不同學者從不同理論出發(fā),提出了不同的解決方案。張志公認為,這里的V不再表示具體的動作或性質(zhì)而是表示事物,屬于“名物化”用法[1](P17-18);朱德熙、盧甲文和馬真則認為,V仍然是動詞,反對和批判“名物化”說[2](P51-64)。施關淦對“名物化”進行了重新審視,支持“名物化”觀點[3](P265-273)。胡裕樹、范曉則主張V在語義平面“名物化”了,但在句法平面沒有“名詞化”[4](P81-85);周韌以沈家煊提出的名動包容模式為指導,論證了“N的V”整個結(jié)構(gòu)的句法語義中心就是“V”,因此,“N的V”就是“N的N”[5](P447-457)。本文擬從三個平面語法觀角度,證明V已經(jīng)名物化或名詞化,并分析由此帶來的名化度、名詞化形態(tài)和名詞化轄域等相關問題。

一、“N的V”結(jié)構(gòu)中V的名詞化

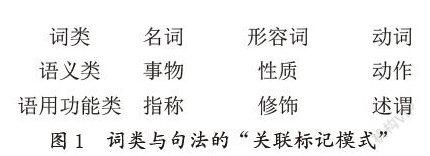

簡單地說,“名詞化”就是一個非名詞性成分(通常是謂詞或謂詞性短語)用作名詞的現(xiàn)象和過程。在“N的V”結(jié)構(gòu)中,V正是謂詞性成分用作名詞,屬于“名物化”或“名詞化”用法。三個平面語法觀主張語法研究存在既相互區(qū)別又相互聯(lián)系的句法、語義和語用三個平面[6](P27)。三個平面之間存在著互參互動的對應關系,任何一個平面的語法現(xiàn)象在其他平面都會有相對應的表現(xiàn)形式[7](P71-73)。這里不妨以Croft所建立的詞類、語義類和語用功能類的關聯(lián)標記模式圖[8](P1-12),來說明“N的V”中V的情況。具體如圖1所示:

在圖1中,“詞類”屬于句法術(shù)語,可以變?yōu)椤熬浞ㄔ~類”。這樣此圖就可以說明語言中三大詞類在句法、語義和語用三個平面上的非標記對應模式。橫向看是:{句法:名詞 形容詞 動詞}、{語義:事物 性質(zhì) 動作}和{語用:指稱 修飾 述謂};縱向看是:{句法 語義 語用}、{名詞 事物 指稱}、{形容詞 性質(zhì) 修飾}和{動詞 動作 述謂}。那么,“N的V”中V的情況如何呢?這里以學界常用的例子“這本書的出版”來說明問題。

(1)這本書出版了。

(2)這本書的出版很有意義。

例(1)中的“出版”是非標記用法,即{動詞 動作 述謂};而例(2)中的“出版”卻是{動詞 事物 指稱},屬于標記性用法。這里的動詞“出版”語義上表示事物,語用上用于指稱。它從語義上講是動作的“事物化”,可略為“物化(reification)”;從語用上講是述謂(陳述)的“指稱化(referentialization)”。根據(jù)三個平面語法觀,句法、語義和語用互參互動,語義和語用上的變化必然會帶來句法上的對應變化。那么,例(2)中的“出版”在句法上必然是動詞的“名詞化”,可略為“名化(nominalization)”。一個謂詞或謂詞性短語用作名詞,句法上是“名(詞)化”;語義上是“(事)物化”;語用上是“指稱化”;這三者是互滲互動一一對應的,因此,“N的V”結(jié)構(gòu)中的V屬于“名詞化”。

這樣看來,張志公的“名物化”并沒有區(qū)分句法“名(詞)化”和語義“(事)物化”,這也許是“名物化”遭到詬病并引起爭議的一個原因。不過,胡明揚認為“名物化”說“顯然是從語義角度著眼的”[9](P29-35);而且換個角度來看,“名物化”還可以視為綜合了句法“名(詞)化”和語義“(事)物化”兩個平面,是一種綜合視角。這樣一來,張志公所謂的“名物化”其實就是句法上講的“名詞化”,二者是等同的。因此,“N的V”結(jié)構(gòu)中的V屬于名詞化或名物化。

由于漢語缺少類似西方語言的形態(tài)標記,許多語法現(xiàn)象需要采用所謂的“鑒定格”才能確認,如不能帶賓語、能進入“很……”的謂詞為形容詞。“N的V”可以看作是漢語名詞化的一種“鑒定格”,因為漢語里名詞的一個普遍特點就是可以受定語修飾。實際上,陳寧萍就是用類似“N的V”的“施事名詞+的+動詞”測定框架來測定動作名詞的名性強弱,作者稱之為“名詞化小句”,其結(jié)論是漢語的類型向“普遍名詞型漂移”[10](P379-389)。

“N的V”中的“V”由語義上的表示動作或行為轉(zhuǎn)為表示“事物”,具有抽象性,因此,由V名化形成的名詞符合抽象名詞的特點和定義。抽象名詞是前頭只能加“種、類、點兒、些”或“次、回、遍、頓、趟”等動量詞的名詞[11](P42)。在“N的V”結(jié)構(gòu)中,V前也可以加動量詞。例如:

(3)你對孩子的這種打罵不對。

(4)《語法講義》的多次出版是好的。

就此而言,V的名化是合理的。不過,V的名化并非一個模式,而是存在著名詞化程度即名化度的差異。

二、“N的V”結(jié)構(gòu)中V的名化度

所謂“名化度”,就是名詞化的程度。簡單地說,“名詞化”就是其他詞類或成分向名詞轉(zhuǎn)化的過程。這里關鍵是“化”,即“過程”,既然是“過程”,就有個程度問題。“名詞化”是一個“過程”,并非一定是“終點”;亦即“名詞化”可以化為地道的“名詞”,但并非都以化為“名詞”為終點,更多的是處于向“名詞”轉(zhuǎn)化的“路上”,這就必然會涉及到“名化度”。

在“N的V”結(jié)構(gòu)中,若V為“經(jīng)驗”“思想”等詞時,這些詞過去是動詞,現(xiàn)在已經(jīng)完全名化為地道名詞,屬于完全名化。若V是充任準謂賓動詞賓語的“名動詞”[11](P60),如“調(diào)查”“研究”“分析”“影響”等,這些詞語既可作動詞也可作名詞,處于名詞和動詞之間的“中間位置”,屬于半名化。若V是典型動詞,以“這本書的出版”為例,其名化度則需要細分。楊成凱將其區(qū)分為兩種格式[12](P68-86):

(5)a.這本書的順利的出版。

b.這本書的順利地出版。

在例(5a)中,“順利”作“出版”的定語;在例(5b)中,“順利”作“出版”的狀語。楊氏認為,“出版”在例(5a)中應歸為名詞;在例(5b)中不宜徑直歸為名詞,但其謂詞性明顯減弱。二者都是向名詞轉(zhuǎn)化,只是程度有所不同。楊氏的分析無疑是深入透徹的,也間接提出了“名化度”概念,堪稱意義重大。依照層次分析,例(5a)中的“出版”先與形容詞“順利的”結(jié)合后,再與“這本書的”結(jié)合,指的是“這本書的出版的結(jié)果”或“這本書的出版這件事”;例(5b)中的“出版”先與副詞“順利地”結(jié)合后,再與“這本書的”結(jié)合,指的是“這本書的出版的過程或狀況”。因此,就名化度而言,例(5a)要大于例(5b)。

這樣看來,“這本書的出版”孤立地看是有歧義的,其意義可能是“書的出版結(jié)果”或“書的出版這件事”,等同例(5a);也可能是“書的出版過程或情況”,等同例(5b)。崔應賢、邵金遠認為,此時的謂詞在語義特征上具有“事”范疇意義,謂詞的范疇意義往往具有兩個側(cè)面:一是“具體的行為情狀”;一是“整體的事情認定”[13](P72-76)。這與我們的分析是相吻合的。這種歧義性也可以從其英譯中看出來,它有兩種譯法:

(6)a.the publication of this book/this books publication

b.the publishing of this book/this books publishing

例(6a)中,publication是在動詞publish上加詞尾-tion而形成的,英語中稱為“派生名化”,側(cè)重“出版這本書的這件事”,被稱為“事件名化”;例(6b)中,publishing是在動詞publish后加詞尾-ing而形成的,英語中稱為“動名詞名化”,側(cè)重“出版這本書正在進行”,被稱為“過程名化”。動名詞詞尾-ing往往具有“正在進行”的意思,動作意味很強;而類似-tion、-ness、-al等派生詞綴往往具有“已經(jīng)完成”的意思。因此,就名化度而言,例(6a)要大于例(6b)。這可以看作是V的名化及其不同名化度的跨語言證明。

在英語中,publish的名化無論是publication還是publishing,都帶有詞尾上的形態(tài)變化;在漢語中,“出版”的名化度無論具有怎樣的差異,都是“原來樣子”。那么,例(1)中的“出版”和例(2)中的“出版”應怎么區(qū)別開來呢?換句話說,例(2)中“出版”的名詞性該怎么標識?這就需要分析V名詞化的形態(tài)問題。

三、“N的V”結(jié)構(gòu)中V名詞化的形態(tài)

可以說,名詞化是人類語言中的普遍現(xiàn)象。印歐語具有豐富的形態(tài)變化,其名詞化也會通過形態(tài)表現(xiàn)出來。呂叔湘指出,“漢語缺少嚴格意義的形態(tài)……要說漢語有形態(tài),也是既不全面也不地道的玩意兒,在分析上發(fā)揮不了太大的作用”[14](P126-127)。那么,名詞化是否一定要有形態(tài)標志呢?我們的答案是否定的。

從類型學上來說,漢語與印歐語分屬漢藏語系和印歐語系。漢語之所以被確定為孤立語,就是因為孤立語的一個重要特點是缺少或沒有嚴格意義上的形態(tài)及其變化。同樣的語義變化,印歐語有相應的形態(tài)標志,可稱之為“有形”;而漢語則沒有,可稱之為“無形”。形態(tài)就是詞法,詞法又屬于微觀句法。因此,從語義(意義)上講,印歐語與漢語中的名詞化是對等的;從句法(形式)上講,兩者卻有“有形”和“無形”之別。對漢語來說,要求漢語名物化必須有相應的形態(tài)標志,實在是“勉為其難”,這也是不符合漢語的類型學特點和客觀實際的。任鷹認為:“以是否加有形式化標志作為判定漢語詞語是否發(fā)生‘名物化的標準,顯然不合乎漢語的特點,因而是不夠客觀合理的。”[15](P320-328)有學者提出了“廣義形態(tài)”,即“詞與詞的相互關系,詞與詞的結(jié)合”[16](P3)。這樣一來,詞序和虛詞都成了形態(tài)。筆者認為,這一觀點是值得商榷的。如果是把“詞與詞的關系和結(jié)合”視為形態(tài)的話,豈不是要將句法學乃至整個語法學都歸為形態(tài)學?因此,“廣義形態(tài)”具有理論上和技術(shù)上的缺陷。沈家煊認為,人們在漢語詞類的劃分和轉(zhuǎn)類這兩個問題上分別采用了兩種不同的方法和標準:在劃分詞類時,依靠的是所謂“廣義形態(tài)”,即詞跟詞的組合能力和組合狀態(tài);而在詞類轉(zhuǎn)類問題上卻仍然堅持狹義的形態(tài)標準,即“名詞化”必須要有形態(tài)標記[17](P91)。由此可以看出,持“廣義形態(tài)”論者在這兩個問題上是采用了雙重標準,實不可取。漢語“名詞化”的論證應主要依靠語義和語用,這是因為句法“無形”。“N的V”結(jié)構(gòu)中的V,語用上是陳述“指稱化”,語義上是動作“事物化”,這就意味著句法上的“名詞(物)化”。與印歐語相比,漢語偏重“意合”,講究“意盡為界”,屬于“話語驅(qū)動型語言”,而非“語法規(guī)定型語言”[18](P193-204)。因此,在漢語研究中,語義和語用有著格外特殊的意義。

漢語缺少嚴格意義上的形態(tài)標記及其變化,換個角度來看,也可以將漢語視為零形態(tài)語言。不過,這種零形式的確立是需要理論上的支撐的。袁毓林論證了零成分的確立需要符合“一一對應原理”和“具有對立功能”[19](P220-230)。根據(jù)這個標準,漢語的形態(tài)可以定為“零形式”。從圖1可以看出,{詞類 語義類 語用功能類}、{句法 語義 語用}、{名詞 事物 指稱}、{動詞 動作 述謂}和{名化 物化 指稱化}等之間具有“一一對應”和“對立”的特點,漢語名化可以確定為零形式。因此,印歐語的名化屬于“有招”,漢語名化則屬于“無招”或“零招”。“無招”或“零招”并不比“有招”差,二者各有優(yōu)劣,應等量齊觀。雖然零形式“看不見摸不著”,但是能夠“感受得到”。中國文化中有諸多成分“只可意會而難以言傳”,漢語作為其重要組成部分,也是符合這個特點的。總的來看,在名化問題上,印歐語與漢語在語義和語用上是一致的;在形式上則存在形態(tài)有無的對立。漢語的自身特點決定了語義和語用在漢語語法分析中的重要性,名化分析也不例外,如果真要尋求形式,只能設定為“零”。況且,“名化”是就句法層面說的,語義層面的“物化”和語用層面的“指稱化”在句法層面應該有所表現(xiàn),對漢語來說這種表現(xiàn)為零。

那么,“出版”的詞性該怎么來標識呢?我們的意見是:“出版”本為動詞,但在“這本書的出版”中已經(jīng)名化,其名化度有差異,名化形式為零,可標識為“這本書的出版?名化”。不過,還有一個問題:如果說“這本書的出版”中的“出版”名詞化了,那么“出版”怎么還能受到副詞修飾,形成諸如“這本書的遲遲不出版”這類短語呢?這能否說明這里的“出版”仍然是動詞呢?這又該怎么解釋?這就需要引入“名詞化轄域”這個概念。

四、“N的V”結(jié)構(gòu)中V的名化域

“名化域”是“名詞化轄域”的略寫,指的是名詞化作用的范圍。Taylor提議用“名詞化轄域”即“確切地說,什么名詞化了”(what,precisely,gets nominalized)來處理英語中的名詞化現(xiàn)象[20](P271)。例如:

(7)a.the enemys [destruction] of the city;①

b.the enemys [destroying] of the city;

c.the enemys [destroying the city];

d.the citys [not having been destroyed by the enemy];

e.[the city not having been destroyed by the enemy];

f.(the fact) [that the enemy destroyed the city].

其中,例(7a)屬于“事件物化”,例(7b)屬于“過程物化”,但二者的名化轄域都是在動詞詞干上,其意念主語通過領屬方式、意念賓語通過后置of介詞短語,都能得到迂回表達;例(7c)中,得到迂回表達的只有領屬語,of短語的內(nèi)容成為destroy的論元,因此,其名化轄域包含了論元the city且必須出現(xiàn);例(7d)中,只有迂回表達的領屬語,名化轄域包含著否定、時態(tài)和語態(tài)等多種元素;例(7e)沒有任何迂回表達,邏輯主語和賓語、否定、時態(tài)、語態(tài)等全在名化轄域之內(nèi);例(7f)的名化轄域是包含that在內(nèi)的小句(clause),整個結(jié)構(gòu)都在名化范圍內(nèi),這點與例(7e)一樣,二者不同的是,名化方式由-ing變成了that-clause。

可以看出,從例(7c)到例(7f)的名化域不再局限于單獨的動詞destroy,而是以destroy為核心的動詞性短語;在各自的名化域內(nèi),動詞destroy仍然保留著部分或全部語法特征,如含有時態(tài)、語態(tài)、情態(tài)及否定等部件,此時發(fā)生名化的不是單獨的動詞,而是整個動詞性短語。名化域就是名化的對象和范圍,它能夠很好解釋“N的V”中V受到副詞修飾的情況。這時發(fā)生名化的不是孤立的V,而是V和副詞一起名化了。換言之,此時名詞化轄域是V和修飾它的副詞組成的整個短語。例如:

(8)這本書的[不出版];

(9)這本書的[遲遲不出版];

(10)這本書的[順利地出版]。

以上三例的名化域都是“出版”加上前面的副詞修飾語。當V不是孤立的動詞而是以動詞為核心的VP時,整個VP都得以名化,VP就成為名化域。因此,不能因為V受到了“不”或其他副詞的修飾就判定V還是動詞,這只能說明V在名化過程中還保持著某些動詞特點,但也喪失了其他一些特點,如不能帶“著”“了”和“過”以及不能重疊等。其實,V的保留動詞的某些特點和喪失其他特點恰好證明其名化過程的存在,V的名化就是從動詞到名詞的逐步“脫胎換骨”過程。

總之,V受副詞修飾形成VP合情合理,其名化域為整個VP,不能以此否認名化。“N的V”結(jié)構(gòu)中V的名詞化及其名化度和名化域分析,使“向心結(jié)構(gòu)難題”得以破解,就此而言,向心結(jié)構(gòu)理論對漢語來說也是適用的。

參考文獻:

[1]張志公.語法和語法教學——介紹“暫擬漢語教學語法系統(tǒng)”[M].北京:人民教育出版社,1957.

[2]朱德熙,盧甲文,馬真.關于動詞形容詞“名物化”問題[J].北京大學學報(人文科學),1961,(4).

[3]施關淦.現(xiàn)代漢語里的向心結(jié)構(gòu)和離心結(jié)構(gòu)[J].中國語文,1988,(4).

[4]胡裕樹,范曉.動詞形容詞的“名物化”和“名詞化”[J].中國語文,1994,(2).

[5]周韌.“N的V”結(jié)構(gòu)就是“N的N”結(jié)構(gòu)[J].中國語文,2012,(5).

[6]范曉.三個平面的語法觀[M].北京:北京語言文化大學出版社,1998.

[7]陳忠,范曉.句法、語義、語用之間的互參互動關系[J].山東師大學報(人文社會科學版),2001,(3).

[8]沈家煊.我看漢語的詞類[J].語言科學,2009,(1).

[9]胡明揚.關于“名物化”問題[J].華文教學與研究, 2000,(1).

[10]陳寧萍.現(xiàn)代漢語名詞類的擴大——現(xiàn)代漢語動詞和名詞分界線的考察[J].中國語文,1987,(5).

[11]朱德熙.語法講義[M].北京:商務印書館,2008.

[12]楊成凱.詞類的劃分原則和謂詞“名物化”[A].中國語文雜志社編.語法研究和探索(五)[C].北京:語文出版社,1991.

[13]崔應賢,邵金遠.關于詞類劃分的標準問題[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),1997,(5).

[14]呂叔湘.漢語語法分析問題[A].黃國營編.呂叔湘選集[C].長春:東北師范大學出版社,2001.

[15]任鷹.“這本書的出版”分析中的幾個疑點——從“‘這本書的出版與向心結(jié)構(gòu)理論難題”說起[J].當代語言學,2008,(4).

[16]盧英順.形態(tài)和漢語語法研究[M].上海:學林出版社, 2005.

[17]沈家煊.不對稱和標記論[M].南昌:江西教育出版社, 1999.

[18]吳長安.“這本書的出版”與向心結(jié)構(gòu)理論難題[J].當代語言學,2006,(3).

[19]袁毓林.零形式和零成分的確立條件[J].當代語言學, 2010,(3).

[20]Taylor,J.R.Possessives In English:An Exploration in Cognitive Grammar[M].Oxford:Oxford University Press,1996.