黔南山地旅游景區觀光車運營規劃研究

羅才育

摘要:為加快發展黔南州以山地和民族為特色的文化旅游業,解決山地景區旅游出行困難問題,本文針對黔南山地旅游景區觀光車運營現狀,對山地景區交通制式特點進行分析,利用灰色預測理論對觀光車的客流展開預測,以此為基礎規劃一套合理的觀光車運營方案,以期改善旅游服務,提升旅游質量。

關鍵詞:山地景區 ? 觀光車 ? 運營現狀 ? 交通 ? 運營方案

萬山深處有千水,民族風情惹人醉,貴州的青山綠水早已刷遍朋友圈。貴州省“十四五”規劃提出,加快發展以民族和山地為特色的文化旅游業,持續提升“山地公園省·多彩貴州風”品牌影響力。

黔南位于貴州省南部,擁有豐富的山地資源,2019年接待游客1.4億人,居全省第三位,山地旅游實現了新突破。然而,困擾山地景區旅游發展的最大問題就是出行困難,本文針對黔南山地旅游景區觀光車運營現狀,對山地景區交通制式特點進行分析,利用灰色預測理論對觀光車的客流展開預測,以此為基礎規劃一套合理的觀光車運營方案,以期改善旅游服務,提升旅游質量,給游客提供不一樣的休閑度假感受。

一、黔南山地旅游景區觀光車運營現狀

為解決交通不便和基礎設施配套不足對山地旅游發展的影響,選取黔南境內有代表性的山地旅游景區:荔波大小七孔景區、瑤山古寨景區、都勻綠博園景區、長順神泉谷景區等從以下幾方面對觀光車運營現狀進行分析研究,找出影響黔南山地旅游景區觀光車運營管理的相關因素。

(一)黔南山地旅游景區特征

黔南山地旅游景區屬喀斯特地形地貌,原有自然地形、植被保持情況良好,山地度假區、山地戶外運動的布局與原有自然地形、植被融為一體,保留了原生態的環境;戶外運動主要以游客徒步親近大自然為主,山地體驗的開發模式有旅游觀光車、彩虹滑道等,根據景區環境的不同,還配有游船、漂流、玻璃橋、玻璃水(旱)滑道等各種挑戰性項目。

(二)景區觀光車道路建設與景點匹配情況

黔南山地旅游景區在開發過程中,以保護山地資源的原生性為主,同時還考慮環境和生態的平衡性,為減少對山形的破壞,保護道路兩旁植被,因而,景區道路順山而建,繞山而行,形成了坡度大、坡道長、彎多彎急的山地景區道路特點。有的景區道路相對較窄,不便于會車,受地質條件影響,景區道路兩旁山體部分區域容易滑坡;為保障行車安全,只有采取在彎道、陡坡等視距不良路段設置道路廣角鏡,鳴笛、限速提示等安全設施。開發早,建設比較成熟的景區內設有內循環和外循環兩條線路,但大多數景區道路均存在游客與車輛混行現象,安全隱患較大。

(三)景區客流特征

黔南冬無嚴寒、夏無酷暑,年平均氣溫13.6℃-19.6℃,自北向南、自西向東逐漸遞增。受氣候影響,黔南山地景區的客流旺季主要集中在5-10月,以荔波大小七孔景區為例,近年來,旺季每日游客量最多可達2.5萬人次。

(四)游客年齡、健康狀況

景區游客主要以70后為主,身體健康,精力相對充沛,占游客總量80%以上;多數景區規定60歲以上老年和未成年都需要家人陪護。

(五)景區觀光車配置、維護保養情況

1.景區觀光車選型、配置情況

非公路用旅游觀光車因其結構、安全性能的特殊性,對行駛狀況也有特別的要求,一是行駛路況和標志:行駛路面應當平坦硬實,行駛路線中存在坡陡、長坡、彎急、窄道、深溝等特殊路況時,應當設置保護設施、警示標志和限速提示;二是運行速度:最大運行速度不得大于30Km/h;三是載客人數:額定載客人數(含駕駛員)不得大于23人;四是道路坡度:最大行駛坡度不得大于10%。

由于黔南旅游景區幾乎為山地,有的坡度遠大于10%,且行駛路線中多見陡坡、長坡、彎急、窄道、深溝等特殊路況,而有的景區在采購非公路用旅游觀光車時只注重載客量是否滿足游客的運載能力,車輛的外形是否美觀,忽略了景區路況因素,導致運營過程中出現各種不安全的狀況。

2.景區觀光車維護保養情況

設有觀光車的維修保養區,主要對車輛故障進行及時修理,同時,定期對車輛進行維護檢修保養。但是,有部分景區無專職的維護保養人員,達不到及時維護保養的要求。

(六)景區內村寨與道路現狀

1.景區內村寨現狀

黔南山地資源是多種資源相互影響,相互交織而成,山地旅游景區多與民族風情、自然地貌等存在著千絲萬縷的關系,比如荔波瑤山古寨景區,就處于美麗俊秀的山川之中,民族建筑也坐落于其中,展現出濃郁的民族文化特點。如若把村民搬至景區外,這些民族建筑也就失去了生活的靈動氣息,給游客一種空洞的想象,不能親自觸摸、參與民族文化帶來的體驗感。但是,如若保留村寨,又給景區管理帶來更多的困難,如何處理、平衡民族村寨與景區管理這一矛盾體是我們后續探討的課題。

2.景區內觀光車道路現狀

景區內有村寨,就會涉及村民出行,現大多景區內,人車混行、觀光車在通村公路上運行等現象,給游客、村民、車輛運行埋下極大的安全隱患。

總結分析:通過對黔南山地旅游景區觀光車運營現狀的調研,歸納影響觀光車運營管理的因素主要有幾方面:①景區道路規劃不合理,人車混行、觀光車在通村公路上運行,高峰時段線路擁堵;②車輛選型、配置與景區道路不匹配,將非公路用旅游觀光車用于坡陡、彎多彎急路段,增加車輛的不安全運行幾率;③車輛運營規劃不合理,導致游客候車時間過長,或購票后無車可坐;④車輛維護不到位,專業的維護保養人員不滿足維護修理需求,有的由觀光車駕駛人員兼職;⑤不重視人員培訓,輕安全知識方面的培訓,重效益,輕服務質量。

二、山地景區交通制式特點分析

山地景區的觀光車交通制式選擇主要有:傳統的多以燃油為驅動的觀光車,在綠色出行,環保優先的倡導下,景區里也逐漸增設性能更環保的電動觀光車,便于觀賞游覽,隨著旅游業的發展,電動觀光車作為新能源景區交通工具,既節約成本,又低碳環保,也成為了這幾年電動車行業的新寵,越來越多的山地景區都配備了一定數量的電動旅游觀光車,以滿足不同游客的需求。

(一)非公路用電動旅游觀光車

在大部分景區一般都采用非公路用旅游觀光車作為景區內各景點擺渡的交通工具,非公路用電動旅游觀光車作為景區交通工具,采用新能源純電力驅動,低碳環保,減少二次污染,造型新穎美觀,符合綠色環保交通理念。

優點:車輛購置成本低,綠色、平穩、高效,適合在游客中心與景點之間短距離往返接駁游客。

缺點:1、對運行路況要求較高:路面平坦硬實;最大行駛坡度不得大于10%(坡長小于20m的短坡除外)。

2、載客運力較低:運行速度小于30Km/h;額定載客人數(含駕駛員)一般為11~18人。

(二)電動觀光車

由于山地景區道路大多順山而建,繞山而行,具有坡度大、坡道長、彎多彎急的道路特點,加之非公路用電動旅游觀光車對運行路況要求較高,且運載能力較低等缺陷,使其運行受到極大限制。為改善運力條件,有的山地景區選擇電動觀光車部分代替非公路用電動旅游觀光車,提高運力,最大限度的保障運行安全。

優點:1、道路通過性高,綠色、平穩、安全、高效,適宜山地景區道路行駛。

2、載客運力較高:最大運行速度為30Km/h;額定載客人數(含駕駛員)為23人。

缺點:車輛購置成本高。

三、典型山地景區客流需求預測

選取黔南喀斯特地貌的典型代表--荔波大小七孔景區,對其客流需求預測。

(一)客流量特征分析

荔波大小七孔景區自2018年客流量突破300萬人次以來,景區客流持續爆棚,到2019年,景區入園總人數比2018年提早9天突破200萬人大關,日接待容量平均達1萬人。荔波大小七孔景區的旅游旺季主要集中在5月到10月,7、8月份和“十一”黃金周,平均日接待量最高可達2.5萬人,故將七月、八月、九月、十月設置為景區全年的高峰期,將每日上午9:30~12:00,下午13:30~17:00設置為高峰時段,共計6小時,高峰期橫斷面客流量為3000~5000人次/h。

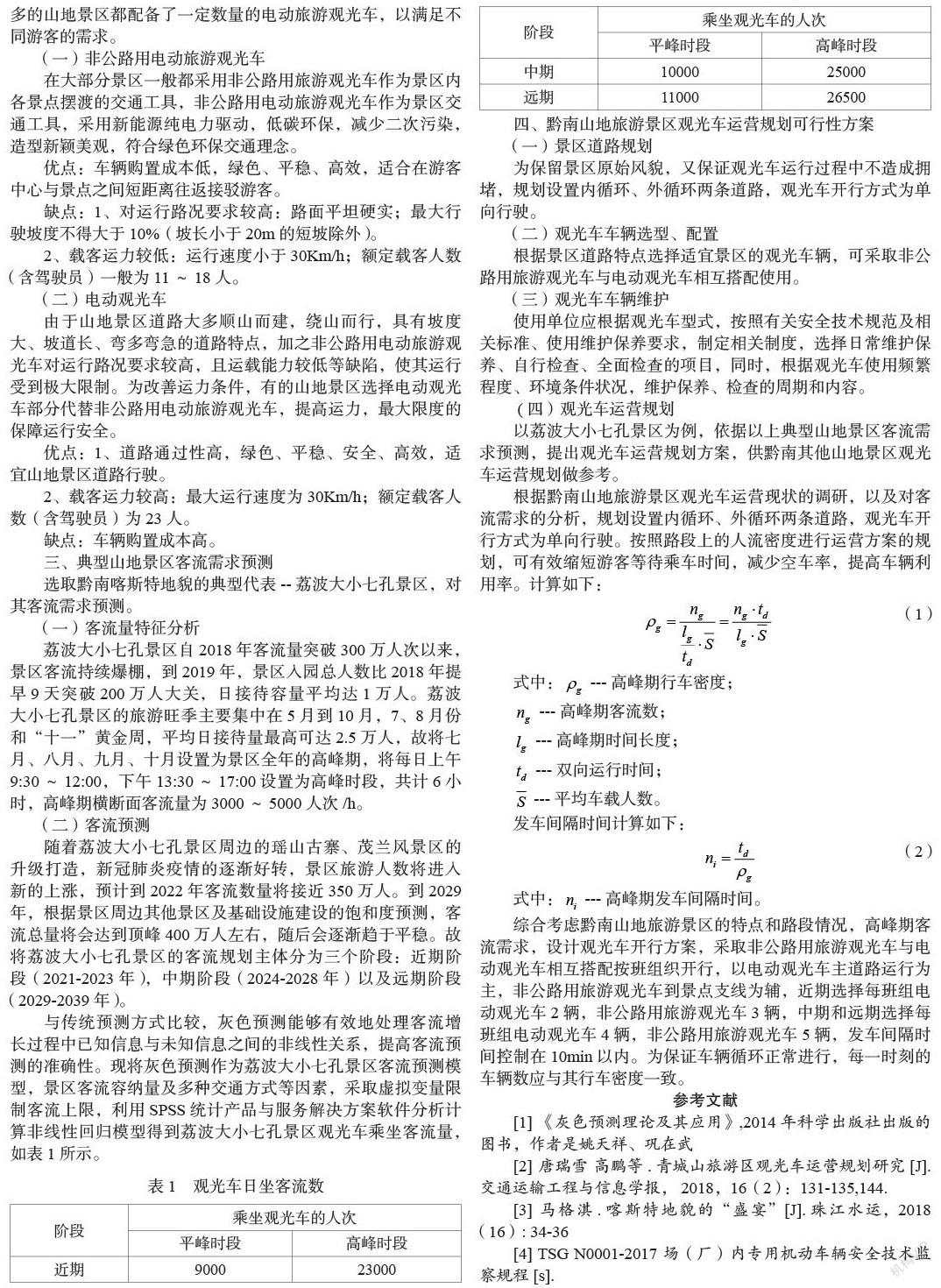

(二)客流預測

隨著荔波大小七孔景區周邊的瑤山古寨、茂蘭風景區的升級打造,新冠肺炎疫情的逐漸好轉,景區旅游人數將進入新的上漲,預計到2022年客流數量將接近350萬人。到2029年,根據景區周邊其他景區及基礎設施建設的飽和度預測,客流總量將會達到頂峰400萬人左右,隨后會逐漸趨于平穩。故將荔波大小七孔景區的客流規劃主體分為三個階段:近期階段(2021-2023年),中期階段(2024-2028年)以及遠期階段(2029-2039年)。

與傳統預測方式比較,灰色預測能夠有效地處理客流增長過程中已知信息與未知信息之間的非線性關系,提高客流預測的準確性。現將灰色預測作為荔波大小七孔景區客流預測模型,景區客流容納量及多種交通方式等因素,采取虛擬變量限制客流上限,利用SPSS統計產品與服務解決方案軟件分析計算非線性回歸模型得到荔波大小七孔景區觀光車乘坐客流量,如表1所示。

四、黔南山地旅游景區觀光車運營規劃可行性方案

(一)景區道路規劃

為保留景區原始風貌,又保證觀光車運行過程中不造成擁堵,規劃設置內循環、外循環兩條道路,觀光車開行方式為單向行駛。

(二)觀光車車輛選型、配置

根據景區道路特點選擇適宜景區的觀光車輛,可采取非公路用旅游觀光車與電動觀光車相互搭配使用。

(三)觀光車車輛維護

使用單位應根據觀光車型式,按照有關安全技術規范及相關標準、使用維護保養要求,制定相關制度,選擇日常維護保養、自行檢查、全面檢查的項目,同時,根據觀光車使用頻繁程度、環境條件狀況,維護保養、檢查的周期和內容。

(四)觀光車運營規劃

以荔波大小七孔景區為例,依據以上典型山地景區客流需求預測,提出觀光車運營規劃方案,供黔南其他山地景區觀光車運營規劃做參考。

根據黔南山地旅游景區觀光車運營現狀的調研,以及對客流需求的分析,規劃設置內循環、外循環兩條道路,觀光車開行方式為單向行駛。按照路段上的人流密度進行運營方案的規劃,可有效縮短游客等待乘車時間,減少空車率,提高車輛利用率。計算如下:

式中:---高峰期行車密度;

---高峰期客流數;

---高峰期時間長度;

---雙向運行時間;

---平均車載人數。

發車間隔時間計算如下:

式中:---高峰期發車間隔時間。

綜合考慮黔南山地旅游景區的特點和路段情況,高峰期客流需求,設計觀光車開行方案,采取非公路用旅游觀光車與電動觀光車相互搭配按班組織開行,以電動觀光車主道路運行為主,非公路用旅游觀光車到景點支線為輔,近期選擇每班組電動觀光車2輛,非公路用旅游觀光車3輛,中期和遠期選擇每班組電動觀光車4輛,非公路用旅游觀光車5輛,發車間隔時間控制在10min以內。為保證車輛循環正常進行,每一時刻的車輛數應與其行車密度一致。

參考文獻

[1] 《灰色預測理論及其應用》,2014年科學出版社出版的圖書,作者是姚天祥、鞏在武

[2] 唐瑞雪 高鵬等.青城山旅游區觀光車運營規劃研究[J].交通運輸工程與信息學報, 2018,16(2):131-135,144.

[3] 馬格淇.喀斯特地貌的“盛宴”[J].珠江水運,2018(16): 34-36

[4] TSG N0001-2017 場(廠)內專用機動車輛安全技術監察規程 [s].