社會語言學視域下印江方言詞匯的變異研究*

西南民族大學 王雙霞

印江土家族苗族自治縣(下文簡稱印江縣)是貴州省銅仁市下轄自治縣之一,位于貴州省東北部,銅仁地區中部,是一個少數民族聚居地。印江方言是屬于西南官話的一支,按方言片區劃分是西南官話——西蜀片——岷赤小片。語言是社會的反映,隨著社會的變化而變化。以前的印江方言保留著許多地道的方言詞匯,隨著經濟、政治、文化等的發展,到年輕這一代,方言詞匯已經發生了很大的變異。

一、語言變異

(一)語言變異的定義

語言變異(language variation)是社會語言學領域的一個特定術語,指語言在使用過程中所發生的內部變化和差異,具體表現在語音、詞匯、語法等方面。語言變異觀認為,語言是一個受社會因素影響從而不斷產生變異形式的特殊符號系統。語言變異是日常語言交際中的一種普遍現象,通過分析變異現象產生的原因,可以揭示語言與社會之間的復雜關系。

(二)語言變異的原因

影響語言變異的因素有兩種,一是語言內部因素,即由語言自身機制引起的變化。二是外部條件,即社會因素。從社會語言學的角度來看,影響方言產生變異的主要因素是社會因素。下文討論的社會因素包括與說話者自身社會屬性相關的因素,如性別、年齡、社會階層、身份等,因為這些是影響語言變異最明顯的因素。

調查、記錄和比較語言的年齡差異是研究語言微觀演變的極其重要的途徑,它能為語音的歷史演變、詞匯更迭、語法成分和結構的興替提供活的證據,并且為語言規劃提供證據①。在年齡差異比較中,中老年人稱為老派,青少年稱為新派。新派和老派方言之間的差異主要表現在詞匯上。

身份是個較廣義的概念,其內涵涉及說話人的年齡、職業、受教育程度、家庭收入等多方面。因此,身份是說話者自身綜合社會特征的反映,不可避免影響著語言的變異現象。此外,影響方言變異還有一個很重要的因素,即國家通用語。目前國家通用語的影響力越來越大,各地方言都受到了不同程度的影響,呈現出逐漸向標準語靠攏的趨勢,它對方言的影響,最明顯的結果就是產生了新老派的差異。

二、印江方言詞匯變異概況

印江方言詞匯的變異體現在詞的形式、詞的意義變化以及詞的消亡上,總的來說就是舊詞的演變和舊詞的消亡,產生變異的多為名詞、動詞和形容詞。

(一)舊詞演變

舊詞的演變多表現為詞的形式由多音節詞或單音節詞或詞的意義發生改變。首先是名詞,名詞的變異多出現在稱謂名詞和方位名詞中,稱謂名詞如表1。

表1 稱謂名詞變異

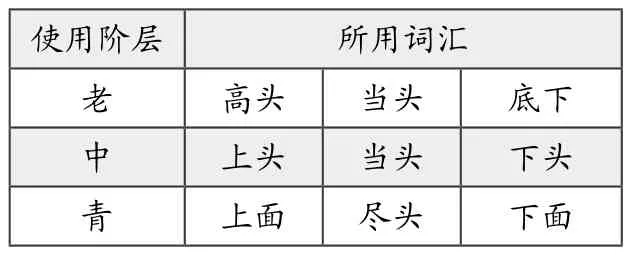

方位名詞如表2。

表2 方位名詞變異

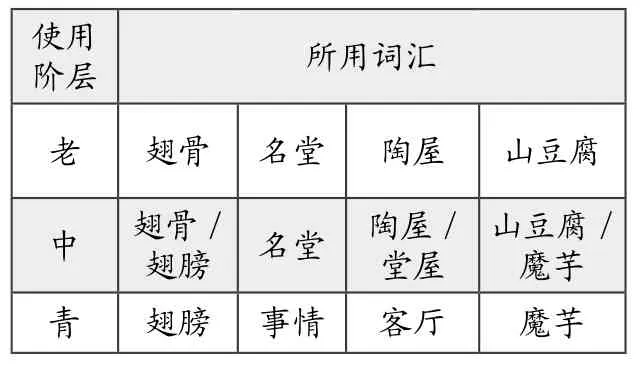

除此以外,還有一些表述事物的普通名詞也發生了變異,如表3。

表3 一般名詞變異

可以看到,表格中這些名詞的變異有這幾點:詞的形式發生變化,由單音節詞變為雙音節詞,詞的意義沒有發生變化;由一詞多義變為一詞一義,詞的意義縮小;構詞語素發生變化,由一個語素變為另一個語素,詞的意義沒有發生改變。

除了名詞的變異,動詞也產生了變異,如表4。

表4 動詞變異

方言動詞的變異表現在老派使用的動詞有單音節、雙音節和多音節詞,詞所含的民俗文化內涵也很豐富。而新派所使用的多為雙音節詞,偶有用單音節詞表達的情況,而且所用詞匯的文化意義也淡化了。

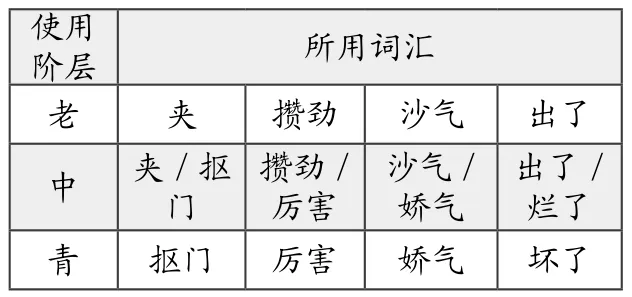

最后,印江方言里的某些形容詞也發生了變異,如表5。

表5 形容詞變異

從詞的性質來看,在老一輩的口語中,有很多把動詞用作形容詞的表達方式,這種方式在中間一代還有所保留,而合乎現代漢語表達形式的形容詞也逐漸出現在印江方言里。到了年輕一代,老派方言用詞幾乎消失在口語中,年輕人的用詞偏好逐漸向國家通用語靠攏。

(二)舊詞的消亡

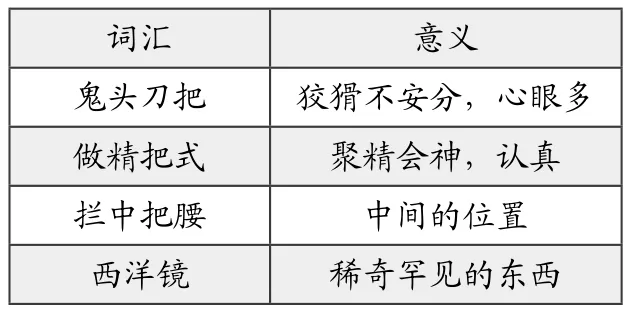

此處舊詞的消亡是指在老派口語中出現,但是在新派口語中不再出現,而且年青一代不知其義的詞。比如表6。

表6 部分消亡的舊詞

我們發現,消失在新派口語中的詞大部分是多音節詞,這些詞不再被使用的原因一是詞本身不夠簡潔,有過時的嫌疑,二是很多詞在長輩看來不是很雅觀,沒有讓小輩聽聞的必要,所以就逐漸消失在日常的口語交際中。

從這些變化可以看出,老一輩所使用的還是地道的、保有一定文言形式的方言詞匯了到中間這一代,詞匯開始發生細微的變異,出現了一些國家通用語字詞了而到了年青這一代,方言詞匯發生了顯著的變異,無論是詞的形式還是意義,都出現了被國家通用語同化的傾向。

三、印江方言詞匯變異的原因

通過調查,我們總結出影響印江方言詞匯變異的原因主要有以下兩個方面:

(一)身份差異的影響

身份差異是印江方言詞匯發生變異最重要的原因,它對語言變異的影響不是單一的,同時還受到社會各種因素的影響,如年齡、職業、受教育程度、家庭等。

首先是年齡對語言變異的影響。以上各種詞匯的變異比較就是在老中青三代人中進行的,總體來說,老派方言的特點是保守、穩定,而新派方言的特點是有較多新生的方言成分,中年人的方言特點則是在老派和新派中間游移。老一代人對本民族方言的認同感很高,覺得方言足夠滿足日常交際需要。而年輕一代在心理上則多數認為國家通用語更適用,他們對自己的方言沒有太高的期待和心理歸屬感,這就涉及語言態度問題。

其次是受教育程度對語言變異的影響。通過調查發現,印江當地的老年人大部分只受過小學程度的教育,而且很多還未能畢業。這里還涉及到性別問題,即男性接受教育的機會比女性大得多。到了中年一代,雖然比起老一代人他們得到了更多受教育的機會,但是文化程度還是參差不齊,只有少數人受過完整的高中程度的教育。到了年輕一代,受教育的機會大大增加,文化程度也得到了很大的提高,本專科人數大幅增加,跨省就讀人數增多,擴大了語言接觸面。

再次是家庭對語言變異的影響。這里調查的是家庭成員的構成情況。調查結果顯示,印江老一代和中年一代人都是就近擇親,地理距離近的結果就是大家自然使用方言進行交流,語言上的差別很細微。而到了年輕一代,跨省結親的情況增多,在各種因素的作用下,這種家庭中出現了使用雙語即方言和國家通用語進行交流的現象,夫妻之間使用國家通用語進行交流,大人在和孩子交流時也首選國家通用語,這就導致使用方言的概率大大減少。在這種語言環境中成長的孩子,不僅不會說母族方言,也不會說父族方言。

(二)國家通用語的影響

近幾年,在國家政策的推廣下,國家通用語對方言的影響力與日俱增,加上網絡信息技術的發展,新生詞匯不斷代替方言詞匯出現在人們的口語交際中,方言無意識地處于弱勢地位。根據調查訪問,很多老年人表示,無論是聽懂國家通用語還是學習國家通用語,對他們來說都是很困難的一件事,而且他們接觸的新事物不多,做出改變的精力和能力也有限。而中年一代人,隨著國家經濟的發展,外出務工成了他們最好的選擇,因此接觸到國家通用語和其他方言的機會增多,長時間下來本族方言的使用就難免受到影響,由此開始發生語言變異。新詞和舊詞交替使用成了中間一代人日常口語交際的特點,所以這一代人的方言在老一代和年輕一代之間起著一個橋梁作用。至于年輕一代,無論是接觸國家通用語還是接受新事物的機會和能力,這一代人都顯示了更好更強的接受心理,他們在日常交流中使用國家通用語的概率大大增加,而且受到網絡通信技術的影響,流行語和新詞不斷涌入,豐富了他們的語言面貌,口語向書面語無限接近,導致這一代人和老一代人所使用的方言產生了很大的差距,在語言變異更明顯的時候,方言的作用就被弱化了。

四、印江語言規劃建議

推廣國家通用語具有全局意義,目前國家推行的是一種寬容、多元的語言文字政策,具有科學性和全局性,將推廣和保護有機結合起來。語言是人們的交際工具,沒有階級之分,也沒有優劣之別,但是人們會在心理上進行區別。

方言是區別各民族的顯著標志,它匯集了一個民族或地區獨有的文化,是一個民族文化的載體,是民族情感認同的精神紐帶。方言反映了特定的地域文化,傳遞著特定的文化信息和內涵。方言發生語言變異是不可避免的,因此對方言進行更好的規劃具有重大意義。結合印江語言使用情況,我們認為可以從以下幾點著手:

一是當地政府要鼓勵方言的使用。比如學校教育,政策要求教師使用國家通用語進行課堂教學,但是筆者曾旁聽過一些老教師的課,發現他們在課堂開始的時候會使用國家通用語進行教學,隨著課程深入,他們在無意識中會轉而使用方言。國家通用語和方言的轉換,反映了這些教師無法很好地適應要求轉變。需要指出的是,教師使用方言教學時學生的課堂參與度更高。考慮到教師和學生的需求,這種情況下可以鼓勵教師和學生用方言進行教學活動,增加方言的使用率。

二是社會要加強對漢語方言的宣傳。比如,當地媒體助力,支持影視領域創建一些使用方言進行活動的娛樂節目或影視作品,也可以組織一些方言有獎競賽活動。

三是組織專家和學者對方言進行搜集整理。通過錄音、文字記錄等方式對仍在使用的方言進行保存,對現有方言的演化和變異過程進行記錄,給后人留下研究素材和資料。

五、結語

方言變異體現出一個民族地區人民生活的變化,是對該地區經濟、文化和發展水平的直接體現。方言變異的過程反映了人們心理上的需求,研究語言變異,能更好地了解需求的變化,為語言規劃提供更好的經驗。

印江方言詞匯的變異表明語言一體化是大勢所趨,方言地區的人民所能做的就是盡量尋求合適的方言發展方向,發揮其應有的文化價值。合理規劃國家通用語和方言之間的關系,在接受正常的語言變異的同時,充分認識到方言的存在價值,才能更好地保護語言和文化的多樣性,促進語言生態和諧發展。

注釋

①孫煒.社會語言學導論[M].北京:世界知識出版社,2010.

②“嬢”這個詞在印江老一輩的使用中兼有姑媽和姨媽的意思,是一個混用詞,根據人物身份區別詞義,到了中間一代,有的場合已經出現了姑和姨的區分,而到了年輕一代,姑媽和姨媽已經完全由兩個詞表示。