退化高寒草甸優勢植物及其根際土壤微量元素變化特征

梁婷,周會程,馬源,姚玉嬌,肖海龍,張玉琪,張德罡,陳建綱

(甘肅農業大學草業學院,草業生態系統教育部重點實驗室,甘肅省草業工程實驗室,中-美草地畜牧業可持續發展研究中心,甘肅 蘭州 730070)

草地是青藏高原最主要的生態系統,主要由高寒草甸和高寒草原組成[1]。高寒草甸具有獨特的生物地球化學過程,主要分布在我國青藏高原地區,是我國面積最大的一種草地類型[2]。近年來,高寒草甸生態系統退化逐漸加劇,植被和土壤均呈現出不同的退化趨勢[2-4]。高寒草甸退化影響土壤土質變化和運動,造成土壤中微量元素含量和分布發生變化,草地植被中微量元素含量主要取決當地土壤母質。因此,土壤中微量元素含量變化會對植被微量元素的含量有重大影響[5-6]。故微量元素的循環及其與土壤養分、植被恢復之間的相互關系越來越多的受到國內外生態學者的關注。

近幾年,有關土壤和植被微量元素的研究日益增多,如陳超等[7]對貴州喀斯特地區開墾草地土壤微量元素變化進行研究,發現草地開墾使土壤有效微量元素呈不同程度降低,有效微量元素在土壤剖面上有富集現象,隨土層深度增加,微量元素含量呈降低趨勢。馮盼[8]對草地土壤植物系統微量元素有效性進行研究,結果表明優勢植物物種對微量元素的吸收因物種而異,在氮化合物添加的影響下羊草、寸草苔和糙隱子草對微量元素吸收響應比針茅敏感。陶曉慧等[9]對瑪曲高寒沙化草地不同灌木根際土壤微量元素含量特征進行研究,結果表明3種灌木根際土壤全量鐵、銅含量均高于非根際,紫穗槐和沙棘富集明顯。但對于高寒草甸退化過程中優勢植物及其根際土壤微量元素含量的變化狀況鮮有研究。本文主要以天祝縣高寒草甸為研究對象,通過對不同退化梯度高寒草甸優勢植物地上、地下部分及其根際土壤微量元素進行研究,探討5種微量元素在土-草體系內的循環及分布狀況,以期為家畜補飼以及草地施肥等提供依據,并為未來高寒草甸的治理和合理應用提供方法與建議。

1 材料和方法

1.1 樣地概況

研究區位于甘肅省武威市天祝藏族自治縣(N 37°11′~37°12′,E 102°29′~102°33′),地處河西走廊東端,屬青藏高原東北邊緣,海拔在2 040~3 700 m。近55年(1951-2016年)年均氣溫為0.13℃,其中最冷月(1月)平均氣溫為-11.4 ℃,最暖月(7月)平均氣溫為11.2℃[10]。1951-2016年年均降水量為414.98 mm,63.3%~88.2%降水集中于7-9月[10]。土壤pH值7.0~8.2,無絕對無霜期,植物生長期為120-140 d[10]。以高山草甸土和亞高山草甸土為主要土壤類型,屬高寒草甸,植被類型復雜,主要物種有:珠芽蓼(Polygonumviviparum)、垂穗披堿草(Elymusnutans)、線葉嵩草(Carexcapillifolia)、矮生嵩草(Kobresiahumilus)、高山嵩草(K.pygmaea)、草地早熟禾(Poapratensis)、扁蓿豆(Trigonellaruthenica)、乳白香清(Anaphalislactea)、賴草(Leymussecalinus)、苔草(Carexlanceolata)等。

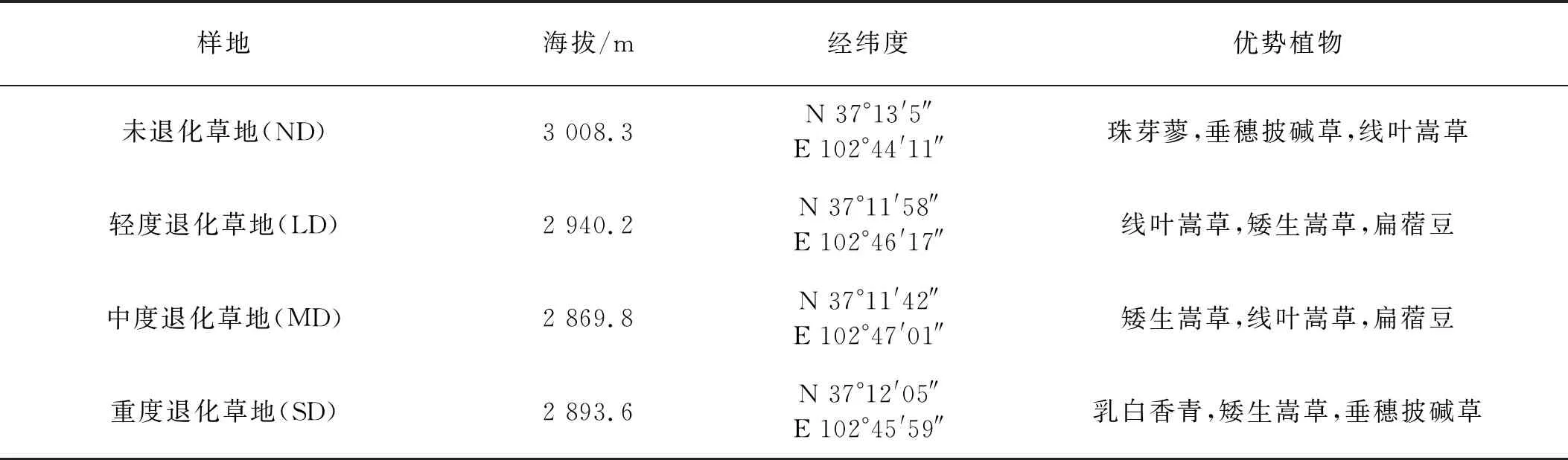

表1 樣地概況

1.2 樣地設置與樣品采集

于2019年7月,對天祝縣高寒草甸依據草地退化程度劃分相關評價標準[1],分別選擇未退化草地(Non-degraded grassland,ND)、輕度退化草地(Light degraded grassland,LD)、中度退化草地(Moderate degraded grassland,MD)和重度退化草地(Severely degraded grassland,SD)4個退化梯度,采樣過程遵從隨機性、代表性原則,每個梯度內選取4個采樣點,每個采樣點設置3個50 cm×50 cm樣方(3次重復)。將整株優勢植物地上部分齊地面刈割作為樣品,同時,在去除草地表面凋落物層后挖取1個15 cm×15 cm×20 cm土塊,共采集48份土樣,樣品編號裝袋,帶回實驗室,以備分離根際土壤,測定其微量元素含量。

優勢植物根際土壤樣品的采集用小刷子刷取緊貼在根表附近的土樣,混合后自然風干、過篩,作為根際土壤樣品備用,優勢植物地下部分與土壤的分離沖洗采用網袋法,采集深度均為0~20 cm。所有優勢植物地上、地下部分樣品均在105℃殺青30 min,然后在65℃烘箱中烘至恒重,粉碎過篩備用。

1.3 微量元素測定

測定土壤及植物樣品Fe、Mn、Zn、Cu、Mo含量,用濃硝酸-高氯酸消煮,原子吸收火焰分光光度計和石墨爐測定[12]。

1.4 數據統計分析

試驗數據運用Microsoft Excel 2010處理并作圖,用SPSS 19.0系統軟件進行數據處理和統計分析,進行樣本平均數的差異顯著性比較。

2 結果與分析

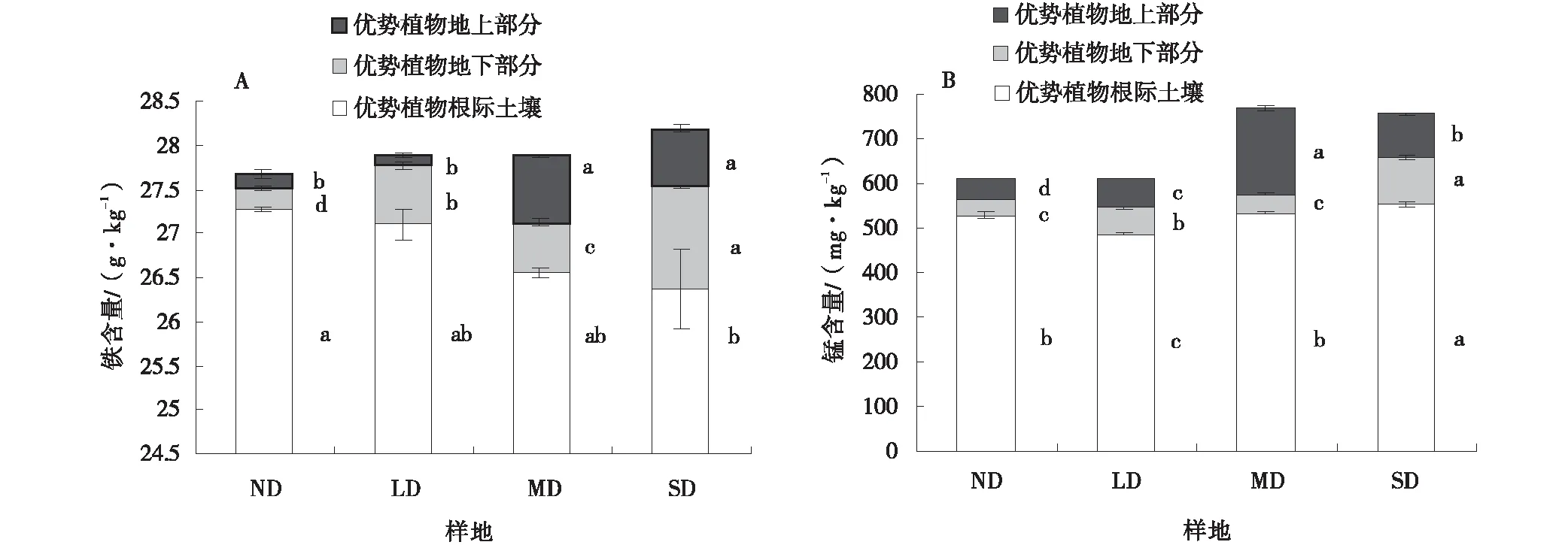

2.1 Fe、Mn含量特征

不同程度退化草地下,優勢植物根際土壤Fe含量隨著退化程度加劇呈緩慢下降趨勢,SD樣地比ND樣地的Fe含量下降3.30%,差異顯著(P<0.05);優勢植物地下部分Fe含量為SD>LD>MD>ND,各退化梯度之間差異顯著(P<0.05),SD樣地優勢植物地下部分Fe含量是ND樣地的4.64倍;優勢植物地上部分Fe含量為MD>SD>ND>LD,且ND、LD樣地與MD、SD樣地之間差異顯著(P<0.05)(圖1-A),SD樣地優勢植物地上部分Fe含量比ND樣地大4.13倍。

不同退化梯度下,優勢植物根際土壤Mn含量為SD>MD>ND>LD,SD樣地同LD樣地相比,Mn含量上升13.85%,差異顯著(P<0.05);優勢植物地下部分Mn含量隨著退化程度加劇,呈SD>LD>MD>ND,各退化梯度之間差異顯著(P<0.05),SD樣地Mn含量比ND樣地大3.03倍;優勢植物地上部分Mn含量隨著退化程度加劇呈先升高后降低的趨勢,在MD樣地具有最大值,各退化梯度之間差異顯著(P<0.05)(圖1-B),SD樣地Mn含量比ND樣地大2.10倍。

圖1 不同退化程度高寒草甸優勢植物及其根際土壤Fe、Mn含量Fig.1 Fe and Mn concentration in shoot,root and rhizosphere soil of dominant plant species in alpine meadow with different degrees of degradation注:同列不同小寫字母表示同一土層不同退化梯度間差異顯著(P<0.05),下同

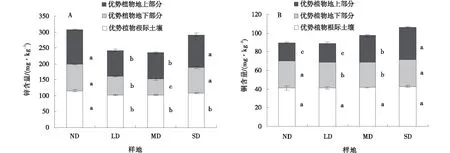

2.2 Zn、Cu含量特征

ND樣地優勢植物根際土壤Zn含量顯著高于LD、MD、SD樣地,SD樣地同ND樣地相比,優勢植物根際土壤Zn含量下降6.78%;優勢植物地下、地上部分Zn含量均隨著退化程度加劇呈“U”形變化,且ND、SD樣地與LD、MD樣地差異顯著,MD樣地同ND樣地相比,優勢植物地下部分Zn含量下降40.42%,優勢植物地上部分Zn含量下降23.35%(圖2-A)。

圖2 不同退化程度高寒草甸優勢植物及其根際土壤Zn、Cu含量Fig.2 Zn and Cu concentration in shoot,root and rhizosphere soil of dominant plant species in alpine meadow with different degrees of degradation注:同列不同小寫字母表示同一土層不同退化梯度間差異顯著(P<0.05),下同

優勢植物根際土壤Cu含量隨著退化程度加劇稍有升高的趨勢,但差異不顯著,SD樣地同ND樣地相比,優勢植物根際土壤Cu含量上升4.61%;優勢植物地下部分Cu含量隨著退化程度加劇呈“U”形變化,ND、SD樣地與LD、MD樣地之間差異顯著,SD樣地同ND樣地相比,優勢植物地下部分Cu含量下降1.07%;優勢植物地上部分Cu含量隨著退化程度加劇逐漸增加,且ND、LD樣地與MD、SD樣地之間差異顯著,SD樣地同ND樣地相比,Cu含量上升76.54%(圖2-B)。

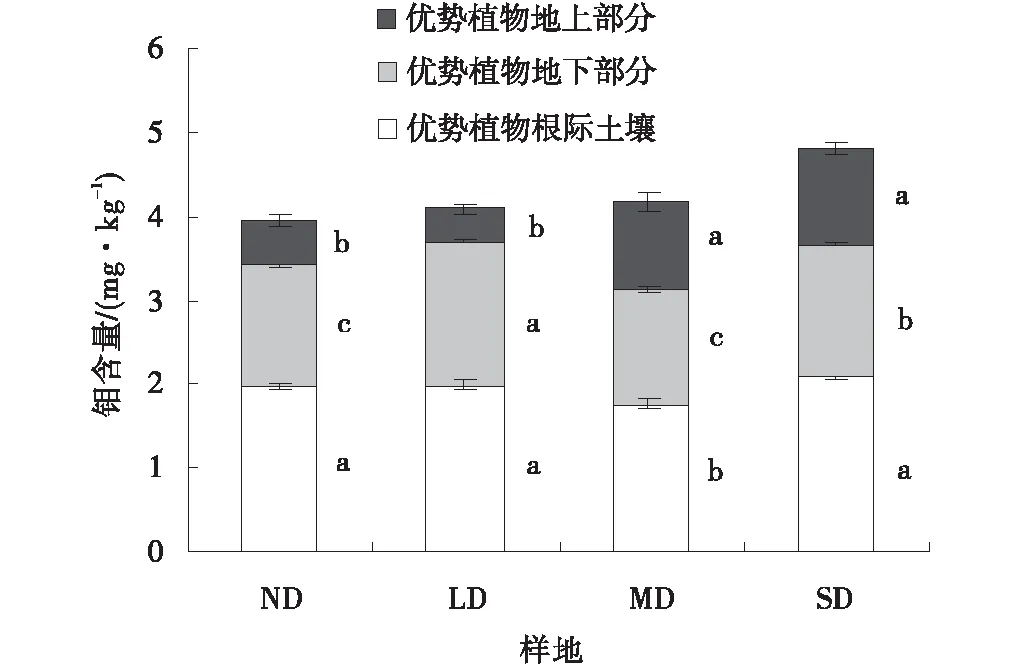

2.3 Mo含量特征

MD樣地的優勢植物根際土壤Mo含量顯著低于其他樣地;優勢植物地下部分Mo含量隨著退化程度加劇呈波浪形變化,各退化梯度之間差異顯著。優勢植物地上部分Mo含量SD>MD>ND>LD,ND、LD樣地與MD、SD樣地之間差異顯著,且SD樣地的Mo含量是ND樣地的2.15倍。

圖3 不同退化程度高寒草甸優勢植物及其根際土壤Mo含量Fig.3 Mo concentration in shoot,root and rhizosphere soil of dominant plant species in alpine meadow with different degrees of degradation注:同列不同小寫字母表示同一土層不同退化梯度間差異顯著(P<0.05),下同

3 討論

植物微量元素參與機體一系列重要的物質代謝過程,具有非常關鍵的生理生化作用,土壤中Fe、Mn、Zn、Cu、Mo是植物正常生長發育必需的微量元素,它們是組成酶、維生素和生長激素的成分,直接參與有機體的代謝過程,對植物的生長發育有重要意義[13-14]。土壤中任何一種微量元素過量或缺乏都會影響植物的正常生長,甚至威脅到人和動物的健康[15-17]。

3.1 土-草體系內微量元素Fe的盈缺

Fe是巖石圈第4個含量豐富的元素,是結構組分,也是酶促反應的輔助因子。本研究中天祝縣不同退化梯度優勢植物根際土壤Fe含量為26.37~27.27 g/kg,優勢植物地下部分Fe含量為0.25~1.16 g/kg,優勢植物地上部分Fe含量的測定結果為0.11~0.76 g/kg。張鳳杰等[18]對典型草原羊草微斑塊優勢種和土壤中微量元素的研究發現,牧草中4種微量元素的含量均屬于中等水平或低含量范圍;土壤中4種微量元素含量均低于國內外正常土壤平均含量。這與本研究結果不同,可能是由于草地退化導致當地植被群落結構以及土壤結構、理化性質等發生很大變化,相應優勢植物及其根際土壤中微量元素具有差異性。其中MD、SD樣地的優勢植物Fe含量大大超過了周志宇[21]認為的正常含量(鐵25~400 mg/kg),說明退化高寒草甸較未退化草地的優勢植物中微量元素Fe具有蓄積性,這和李天才等[21]對青海湖北岸退化與封育草地土壤與優勢植物中四種微量元素特征研究結果相一致。同時本研究發現,隨著退化程度的加劇,Fe含量總體增加,在優勢植物及其根際土壤體系產生富集,其中根際土壤Fe含量占比降低,植物地上、地下部分Fe含量占比升高,可能是因為隨著退化程度的加劇,根際土壤中的Fe更容易被植物吸收利用,也可能是退化樣地中的優勢植物對Fe的吸收利用率更高。陳利云等[21]對豆科植物根際微量元素含量研究結果表示,Fe、Mn、Cu、Zn、B和Mo含量在根際總體高于非根際,表現出了明顯的富集效應,這與本研究結果一致。

3.2 土-草體系內微量元素Mn的盈缺

土壤中的Mn主要來自成土母巖,其含量高達42.00~5 000.00 mg/kg,主要與植物光合作用密切相關[22]。甘肅土壤Mn含量均值為196.00 mg/kg,最大值1 381.00 mg/kg,最小值301.00 mg/kg[23]。李光輝等[24]報道,土壤中Mn含量低于400 mg/kg為缺乏,高于3 000 mg/kg為過多。本研究中優勢植物根際土壤Mn含量測定結果為486.74~554.17 mg/kg,由此可以看出,本地土壤中Mn含量處于正常水平,不會引起動物及植物缺Mn。同時有研究表明植物體內Mn含量小于20.00 mg/kg時,植物光合作用減弱[25],出現缺錳狀態。本研究中,不同退化梯度優勢植物地上部分Mn含量為46.97~193.03 mg/kg;優勢植物地下部分Mn含量為34.25~103.76 mg/kg,Mn含量富足,完全滿足牧草生長需求。何忠萍等[26]對金川牦牛生境牧草微量元素及重金屬含量的研究發現,金川林間和高山草甸草場牧草中微量元素Co、Cu、Fe、Mn、Zn、Se含量均處于缺乏狀態,應對放牧家畜適當補飼微量元素Co、Mn等。這與本研究結果不同,原因可能是研究地土壤母質Mn含量較高,以及植物對Mn元素吸收利用率較高。同時本研究發現隨著高寒草甸退化程度的加劇,Mn含量在土-草體系內總體增加,優勢植物地下部分及其根際土壤Mn含量在SD樣地達到最大值,優勢植物地上部分的Mn含量在MD樣地富集效果最強,這可能是由于退化越嚴重導致地表植物越少,造成土壤中Mn含量蓄積。

3.3 土-草體系內微量元素Zn的盈缺

我國土壤全Zn含量10.00~300.00 mg/kg,平均含量100.00 mg/kg,其來源主要為成土母質[27]。甘肅土壤Zn含量均值是68.50 mg/kg,最大值為134.00 mg/kg,最小值為40.40 mg/kg[23]。我國牧草中Zn含量的適宜水平為20~60 mg/kg[28]。本研究對天祝縣不同退化梯度優勢植物根際土壤Zn含量測定結果為101.49~115.19 mg/kg,優勢植物地下部分Zn含量測定結果為 50.40~84.59 mg/kg,優勢植物地上部分Zn含量的測定結果為80.32~107.86 mg/kg。由此可以看出,天祝縣根際土壤Zn含量富足,優勢植物Zn含量高出適宜水平,處于豐盈狀態,能夠滿足牧草的正常生長需要,這與袁子茹等[29]對青藏高原東緣高寒草甸草原牧草4種微量元素含量季節動態研究結果一致。同時本研究發現,隨著退化程度加劇,Zn含量變化總體呈“U”形,優勢植物地下、地上部分Zn含量呈“U”形變化,優勢植物根際土壤Zn含量稍有下降,這說明高寒草甸優勢植物Zn含量在退化過程中有明顯的下降。

3.4 土-草體系內微量元素Cu的盈缺

本研究中,不同退化梯度優勢植物根際土壤Cu含量為40.99~42.88 mg/kg,優勢植物地下部分Cu含量為26.94~29.09 mg/kg,優勢植物地上部分Cu含量為19.74~34.85 mg/kg。李光輝等[24]對微量元素在土壤、飼料與家畜體內的含量研究中指出,我國土壤Cu含量在15~60 mg/kg,低于15 mg/kg為缺乏。甘肅土壤Cu含量均值是24.10 mg/kg,最大值為43.50 mg/kg,最小值為13.20 mg/kg[23]。說明天祝縣優勢植物根際土壤Cu含量充足,接近甘肅省土壤Cu含量最大值,能夠充分滿足植物生長發育的需求。根據付華等[19]制定的飼草微量元素分級和評價指標,將優勢植物微量元素含量分級,天祝縣優勢植物銅含量為“很高”(>25 mg/kg),這與王楠等[30]對西藏日喀則市栽培牧草中7種微量元素研究結果相似。同時本研究發現,隨著退化程度的加劇,土-草體系內Cu含量總體增加,優勢植物根際土壤Cu含量無明顯變化,優勢植物地下、地上部分Cu含量在SD樣地出現富集,達到最大值,說明優勢植物Cu含量在退化樣地具有蓄積性。

3.5 土-草體系內微量元素Mo的盈缺

本研究對天祝縣不同退化梯度優勢植物根際土壤Mo含量測定結果為1.77~2.07 mg/kg,優勢植物地上部分Mo含量的測定結果為0.39~1.14 mg/kg,優勢植物地下部分Mo含量測定結果為1.36~1.71 mg/kg。我國全Mo含量是0.1~6.0 mg/kg,平均含量是1.7 mg/kg[27]。甘肅土壤Mo含量均值是0.80 mg/kg,最大值為2.30 mg/kg,最小值為0.30 mg/kg[23]。有研究表明,在飼料牧草干物質中,鉬的適宜水平為≤3 mg/kg[23]。由此可見,天祝縣根際土壤中Mo含量充足,且高于我國土壤平均Mo含量,優勢植物Mo含量處于適宜水平。付東海等[31]對甘南地區土壤-牧草-牦牛系統部分微量元素的季節變化和盈缺研究發現,土壤Mo含量隨季節的變化是0.23~0.34 mg/kg;牧草Mo含量隨季節的變化是0.33~0.82 mg/kg。這與本研究發現不同,可能是由于研究地土壤母質Mo含量本身高,植被群落結構以及土壤結構、理化性質等差距大,導致相應草地優勢植物中Mo含量具有差異性。同時本研究發現隨著退化加劇,Mo含量在土-草體系內總體增加,在SD樣地達到最大值,優勢植物根際土壤Mo含量在MD樣地下降,在ND、LD、SD樣地之間無明顯變化,優勢植物地下部分Mo含量隨著退化程度加劇呈波浪形變化,優勢植物地上部分Mo含量在MD、SD樣地具有明顯的富集,這說明牧草微量元素的含量不僅取決于環境中微量元素的數量,還與牧草本身對元素的吸收和積累能力有關。

4 結論

隨著退化程度的加劇,本研究中 Fe、Mn、Cu、Mo 含量在土-草體系內總體富集,Zn含量在LD、MD樣地的土-草體系內總體下降,且優勢植物 Mn、Zn、Cu、Mo 含量變化幅度大于根際土壤的變化幅度。

優勢植物根際土壤中微量元素的含量、元素種類、優勢植物種類以及優勢植物本身對不同元素的吸收和積累能力等眾多因素影響了優勢植物中微量元素的含量,研究地區優勢植物及其根際土壤微量元素均處于豐富狀態。