蘭州市北山典型側(cè)柏混交林地土壤水分物理性質(zhì)研究

朱潮,武利玉,魏翻江,王燕茹,蔣仕敏,何媛

(1.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院,甘肅 蘭州 730070;2.甘肅省人大機關(guān)官山林場,甘肅 蘭州 730070)

土壤水分物理性質(zhì)是衡量土壤水分供應(yīng)狀況和評價森林土壤水源涵養(yǎng)能力的重要指標(biāo)[1-2]。水分是穩(wěn)定森林水循環(huán)的關(guān)鍵,是影響干旱、半干旱地區(qū)造林成活率以及林木生長發(fā)育的重要因子,土壤容重、孔隙度和持水能力等指標(biāo)與土壤的水土保持和水源涵養(yǎng)能力密切相關(guān)[3]。土壤水分物理特性在較大程度上能夠反映出森林植被對土壤理化性狀的改良效果,林木的生長也能有效地減少土壤侵蝕和提高土壤質(zhì)量,而不同樹種或不同群落組成的森林對土壤理化性質(zhì)的影響或改善作用是不同的[4-5]。

蘭州位于黃土高原西部,其獨特的區(qū)位和資源優(yōu)勢在我國的西部大開發(fā)戰(zhàn)略中占有十分重要的地位。該地區(qū)受大陸性氣候的影響,多年來一直干旱少雨,土壤貧瘠,地表裸露嚴(yán)重,植被稀疏,水土流失情況嚴(yán)重,生態(tài)環(huán)境脆弱,不僅影響蘭州人民的生產(chǎn)生活,而且影響到黃河下游地區(qū)的社會、經(jīng)濟和生態(tài)安全。蘭州北山區(qū)是重要的生態(tài)治理區(qū),作為祁連山天然生態(tài)屏障的東緣,其生態(tài)建設(shè)是全國生態(tài)安全屏障建設(shè)的重要組成部分,對西北乃至全國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展意義深遠(yuǎn)[6]。人工造林是該區(qū)域控制土壤流失,改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和城市形象的重要措施[7]。尤其是蘭州自2000年實施南北兩山環(huán)境綠化工程以來,造林面積迅速增加,基本形成了以人工林為主的森林群落環(huán)境,生態(tài)建設(shè)取得顯著成效。

側(cè)柏(Platycladusorientalis)作為一種典型針葉優(yōu)勢樹種,具有較耐旱、耐貧瘠和抗病蟲等優(yōu)勢,在我國北方各地廣泛種植,是荒山綠化的主要造林樹種[8],也是蘭州市南北兩山人工造林最主要的樹種。

目前對該區(qū)域人工林的相關(guān)研究大多集中在植被恢復(fù)和重建[9]、不同林齡側(cè)柏純林對土壤蓄水的影響[8]及土壤微生物與土壤理化性質(zhì)的關(guān)聯(lián)性等方面[10],缺乏有關(guān)側(cè)柏與其他樹種的混交林土壤水分物理性質(zhì)的系統(tǒng)研究。基于此,本文以蘭州市北山仁壽山省人大官山林場的側(cè)柏×榆樹(Ulmuspumila)、側(cè)柏×山毛桃(Prunusdavidiana)、側(cè)柏×山杏(Armeniacasibirica)、側(cè)柏×刺槐(Robiniapseudoacacia)、側(cè)柏純林等5種典型側(cè)柏林地為研究對象,探討樹種組成和土層深度對土壤水分物理性質(zhì)的影響,揭示不同類型側(cè)柏人工林土壤水分物理性質(zhì)特征和空間分布規(guī)律,以期為蘭州市人工林營造和生態(tài)恢復(fù)中的植物配置提供指導(dǎo),也為類似區(qū)域的植被恢復(fù)以及水源涵養(yǎng)和水土保持建設(shè)工作提供參考。

1 材料和方法

1.1 研究區(qū)概況

研究區(qū)位于黃土高原西部的蘭州市北山,北山區(qū)東起城關(guān)青白石鄉(xiāng)張兒溝,西至西固區(qū)達(dá)川鄉(xiāng)達(dá)家溝,南臨黃河,北以面城主山脊線為界。地勢北高南低,由西北向東南方向傾斜,海拔1 560~2 067 m,坡度一般在30°以上。土壤以淡灰鈣土為主,顆粒較粗,溝坡分布有紅膠泥和紅沙土,pH值8.0~9.0[11]。大陸性氣候特點明顯,年均氣溫9.3℃,最高氣溫30℃左右,最低氣溫-10℃左右,年均降水量250 mm,年蒸發(fā)量1 800 mm,年日照時數(shù)2 600 h,年均風(fēng)速2.3 m/s,最大風(fēng)速20 m/s,年無霜期180 d[6]。

1.2 樣地設(shè)置

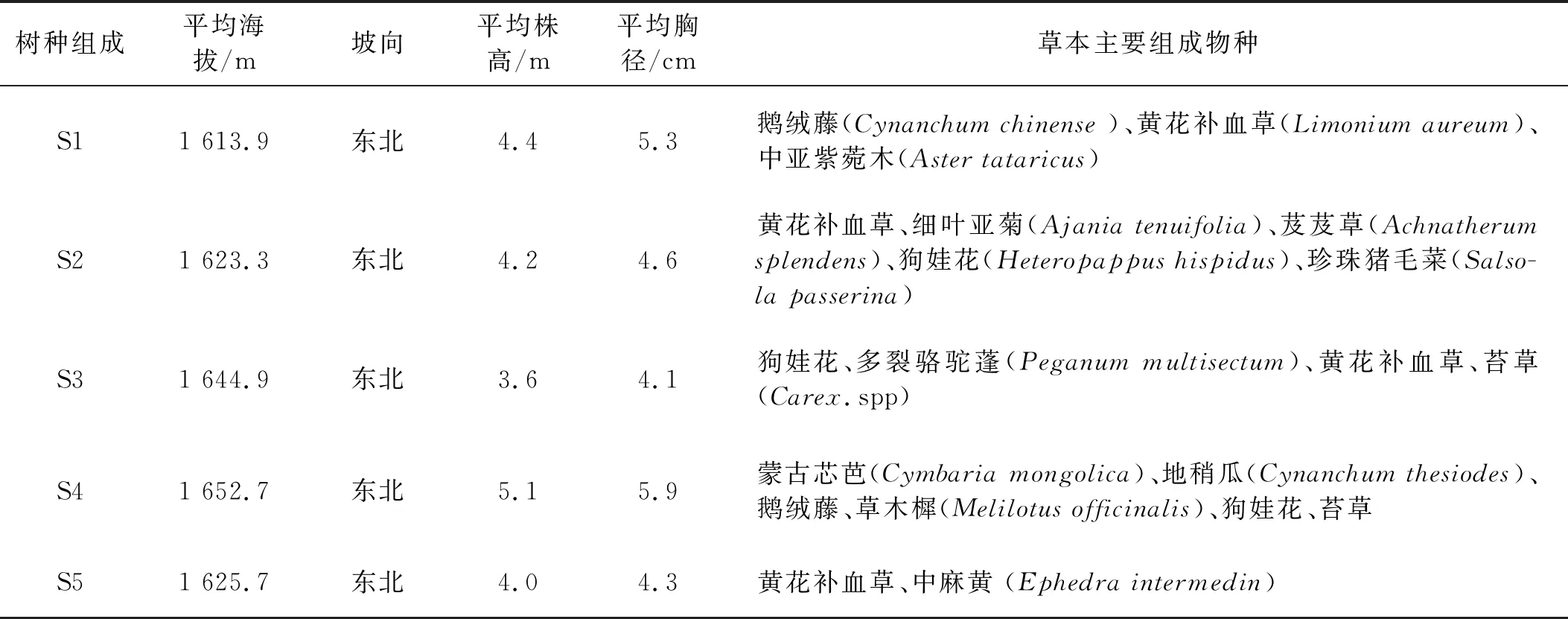

在對蘭州市南北兩山綠化區(qū)踏查的基礎(chǔ)上,2019年9月在蘭州市北山仁壽山省人大官山林場(E 103°41′25″~103°41′35″,N 36°8′0″~36°8′15″N)選取人工灌溉下造林年限相同、立地條件相似的側(cè)柏×榆樹、側(cè)柏×山毛桃、側(cè)柏×山杏、側(cè)柏×刺槐、側(cè)柏純林等5種典型樹種組成為研究對象,分別用S1、S2、S3、S4和S5代表,在每種林地均設(shè)置20 m×20 m標(biāo)準(zhǔn)地3個,在每一標(biāo)準(zhǔn)地內(nèi)測定并記錄喬木樹種的株數(shù)、樹高、胸徑,同時記錄樣地內(nèi)草本層植物物種,樣地基本情況見表1。

表1 樣地基本情況

1.3 樣品采集與測定

在每一標(biāo)準(zhǔn)地中心挖土壤剖面1個,用100 cm3環(huán)刀分0~10、10~20、20~40、40~60和60~100 cm共5層,重復(fù)3次采集土壤樣品,帶回實驗室測定土壤容重、總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、飽和持水量、毛管持水量、非毛管持水量等[12];同時分層取土樣裝入鋁盒帶回實驗室,測定各層土壤質(zhì)量含水量。各指標(biāo)計算公式如下:

土壤質(zhì)量含水量=(m2-m1)/m1×100%

(1)

土壤容重=m1/v

(2)

飽和持水量=(m3-m1)/m1×100%

(3)

毛管持水量=(m4-m1)/m1×100%

(4)

田間持水量=(m5-m1)/m1×100%

(5)

非毛管孔隙=(飽和持水量-毛管持水量)×土壤容重

(6)

毛管孔隙=毛管持水量×土壤容重

(7)

總孔隙度=毛管孔隙+非毛管孔隙

(8)

其中,m1為干土質(zhì)量(g);m2為濕土質(zhì)量(g);m3為浸潤12 h后濕土質(zhì)量(g);m4為在干砂上擱置2 h后濕土質(zhì)量(g);m5為在干沙上擱置一定時間后濕土質(zhì)量(g);v為環(huán)刀體積(cm3)。

1.4 數(shù)據(jù)處理

采用Excel 2010進行數(shù)據(jù)處理,利用SPSS 20.0軟件進行單因素方差分析(One-way ANOVA)和雙因素方差分析(Two-way ANOVA)。運用Origin 2019軟件作圖。

2 結(jié)果與分析

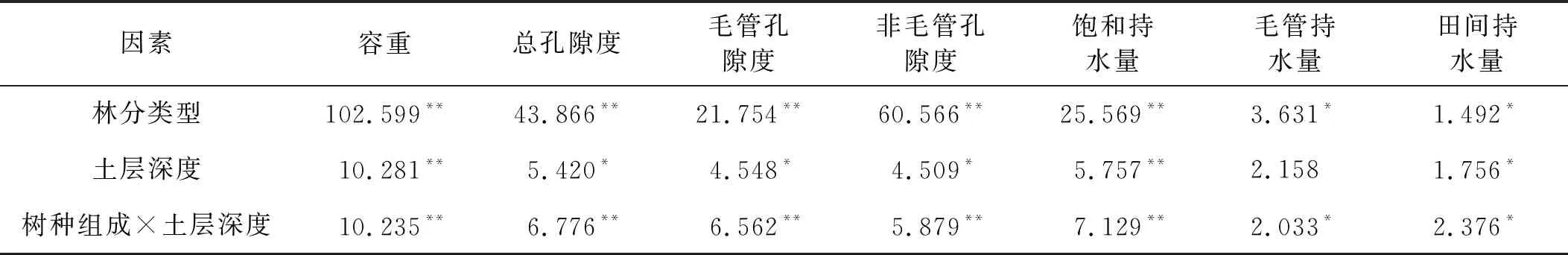

2.1 樹種組成和土層深度對土壤水分物理性質(zhì)的影響

樹種組成對容重、總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、飽和持水量為極顯著影響(P<0.01),毛管持水量和田間持水量為顯著影響(P<0.05);土層深度對容重、飽和持水量為極顯著影響(P<0.01),總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度和田間持水量為顯著影響(P<0.05);二者交互作用對土壤容重、總孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、飽和持水量為極顯著影響(P<0.01),毛管持水量和田間持水量為顯著影響(P<0.05)(表2)。

表2 樹種組成和土層深度對土壤水分物理性質(zhì)影響的方差分析結(jié)果

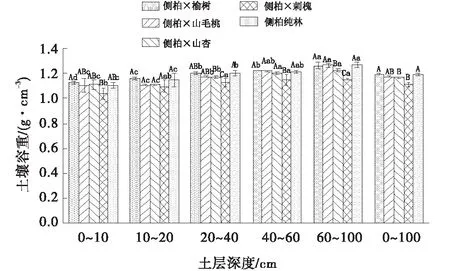

2.2 不同樹種組成土壤容重變化

不同樹種組成林地0~100 cm土壤容重均值介于1.11~1.19 g/cm3,其大小順序依次為;S1(1.192 g/cm3)>S5(1.186 g/cm3)>S2(1.172 g/cm3)>S3(1.163 g/cm3)>S4(1.109 g/cm3),其中,側(cè)柏×刺槐土壤容重顯著小于其他林地(P<0.05)。不同樹種組成林地的土壤容重均隨土層深度增加而增大,不同土層間各林地土壤容重沒有明顯變化規(guī)律,0~10、10~20和40~60 cm土層土壤容重均表現(xiàn)為S1最大,S4最小,但只有0~10、40~60 cm土層存在顯著差異(P<0.05);在20~40和60~100 cm土層土壤容重均表現(xiàn)為S5最大,S4最小;且有顯著差異(P<0.05)(圖1)。

圖1 不同樹種組成的土壤容重Fig.1 The soil bulk density of different forest types注:不同大寫字母表示同一土層不同樹種組成在間的差異水平(P<0.05)。不同小寫字母表示同一樹種組成在不同土層間的差異水平(P<0.05)。下同

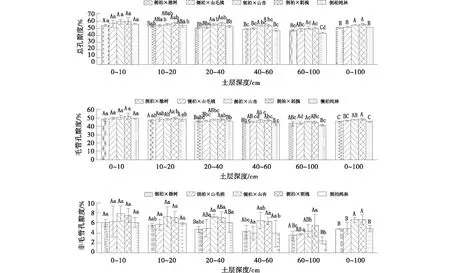

2.3 不同樹種組成土壤孔隙度變化

不同樹種組成在0~100 cm土層,土壤總孔隙度毛管孔隙度分別介于50.63%~55.31%和45.83%~48.58%,其均值大小變化一致,均表現(xiàn)為S4>S3>S2>S5>S1,存在顯著差異(P<0.05);各林地土壤總孔隙度與毛管孔隙度均隨土層深度的增加而減小;而非毛管孔隙度隨土層深度變化不同,其中S1和S2表現(xiàn)為隨土層深度增加而減小,S3、S4和S5表現(xiàn)為隨土層深度增加先減小后增大,然后又減小。總體來看:0~100 cm土層土壤的總孔隙度、毛管孔隙度與非毛管孔隙度均是S4最大,分別為55.31%、48.58%和6.72%。

隨著土層深度的增加,不同樹種組成的土壤總孔隙度、毛管孔隙度和非毛管孔隙度,總體趨勢表現(xiàn)一致,孔隙度在土壤表層明顯大于底層。其中總孔隙度在10~60 cm土層S4與S1差異顯著(P<0.05),在60~100 cm土層S4與S5差異顯著(P<0.05);毛管孔隙度在20~60 cm土層S4與S1差異顯著(P<0.05),在60~100 cm土層S4與S5差異顯著(P<0.05);非毛管孔隙度在20~40 cm土層S3與S1差異顯著(P<0.05),在60~100cm土層S4與S5差異顯著(P<0.05)。

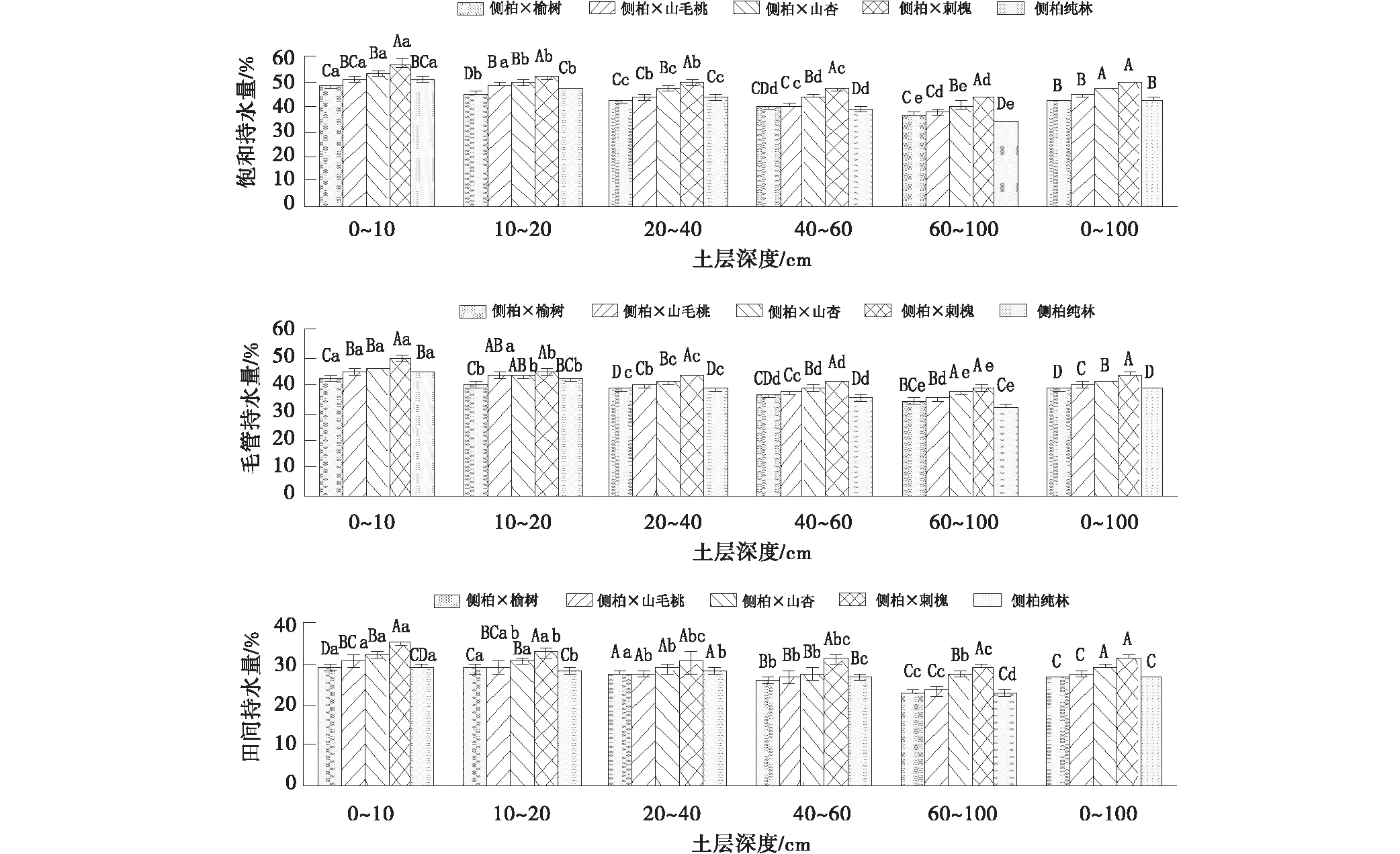

2.4 不同樹種組成土壤持水狀況

不同林地在0~100 cm土層土壤飽和持水量、毛管持水量與田間持水量變化分別為42.63%~50.04%、38.56%~43.96%和26.98%~31.81%。其均值均表現(xiàn)出一致的變化趨勢,均表現(xiàn)為S4>S3>S2>S5>S1,存在顯著差異(P<0.05);各林地土壤飽和持水量、毛管持水量和田間持水量均隨土層深度的增加而減小。總體來看:0~100 cm土層土壤飽和持水量、毛管持水量和田間持水量,均是S4最大,S1的最小,前者持水量分別是后者的1.17倍、1.14倍和1.18倍(圖3)。

圖2 不同樹種組成土壤孔隙度的變化Fig.2 The soil porosity of different forest types

圖3 不同樹種組成土壤持水量Fig.3 The soil water holding capacity of different forest types

隨著土層深度的增加不同林地的土壤飽和持水量、毛管持水量和田間持水量,總體趨勢表現(xiàn)一致,持水量在土壤表層明顯大于底層。在0~40cm土層土壤飽和持水量、毛管持水量均表現(xiàn)為S1最小,S4最大,存在顯著差異(P<0.05);在40~100 cm土層均表現(xiàn)為S5最小,S4最大,存在顯著差異(P<0.05);田間持水量在0~10和40~60 cm土層表現(xiàn)為S4>S3>S2>S5>S1,存在顯著差異(P<0.05),在10~20和60~100 cm土層表現(xiàn)為S4>S3>S2>S1>S5,存在顯著差異(P<0.05)。

3 討論

3.1 不同樹種組成對土壤容重的影響

土壤容重作為土壤物理性質(zhì)的重要指標(biāo),其大小變化反映了植被對土壤結(jié)構(gòu)、土壤通氣性能以及持水能力等的改善程度,其值愈小,土壤通透性愈好[13]。本研究中,0~100 cm土層,5種典型側(cè)柏人工林土壤容重從小到大依次為側(cè)柏×刺槐、側(cè)柏×山杏、側(cè)柏×山毛桃、側(cè)柏純林和側(cè)柏×榆樹,說明相對于側(cè)柏純林,側(cè)柏混交林更有利于改善林地環(huán)境,從而促進土壤物理性狀的改善,這與時鐘瑜等[14]研究一致。同時,本研究發(fā)現(xiàn)側(cè)柏純林的土壤容重小于側(cè)柏×榆樹,但無顯著差異(P>0.05),這可能跟樹木根系的生長及分布不同有關(guān)[15],從而影響到不同土層間的土壤物理性狀,也可能與樹種間凋落物的分解情況有關(guān),導(dǎo)致林地內(nèi)凋落物沒有充分利用,延緩了凋落物的分解,有些樹種凋落物之間有相互促進分解作用,而有些則有相互抑制分解的作用[16]。

3.2 不同樹種組成對土壤孔隙度的影響

土壤孔隙度可以反映土壤浸水和通氣狀況[17]。本研究中,在0~100 cm土層,不同林地間土壤孔隙度存在顯著差異,4種側(cè)柏混交林的土壤孔隙度均大于側(cè)柏純林。孔隙度從大到小依次為側(cè)柏×刺槐、側(cè)柏×山杏、側(cè)柏×山毛桃、側(cè)柏純林和側(cè)柏×榆樹。造成這種差異的原因可能是側(cè)柏的葉片為鱗形葉,短小,每年葉片的更新速度和生長量遠(yuǎn)小于側(cè)柏混交林,導(dǎo)致側(cè)柏混交林形成的凋落物蓄積量顯著高于側(cè)柏純林,這與魏雅麗等[18]的研究結(jié)果一致。另外,可能是不同側(cè)柏混交林優(yōu)勢樹種差異使其林內(nèi)小環(huán)境、植被構(gòu)成和生長狀況不同,影響了林木根系的分布和土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化和傳輸,所以對土壤的改良效果不同,影響土壤孔隙度的大小,這與蒲嘉霖[19]、王穎[20]、李銀等[21]研究結(jié)果相似。

3.3 不同樹種組成對土壤持水能力的影響

土壤的最大持水量反映了土壤的蓄水能力,而毛管持水量則能反映林地的供水能力[22]。本研究中土壤持水量與土壤容重和土壤孔隙度密切相關(guān),土壤容重越小,土壤孔隙度越大,土壤蓄水能力越強,這與陳莉莉等[23]研究一致。不同林分類型土壤持水量與孔隙度均隨著土層深度的增加而降低,這可能與凋落物分解速率、植物根系隨土壤深度增加分布不同有關(guān)[24]。在0~100 cm土層,不同林地間土壤持水量存在顯著差異,其中側(cè)柏×刺槐飽和持水量、毛管持水量與田間持水量均為最大,持水能力明顯大于其他林分,說明側(cè)柏混交林中樹種搭配不同影響到土壤的孔隙度,對土壤質(zhì)地產(chǎn)生一定影響,進而對土壤持水能力產(chǎn)生了影響[25-27]。

4 結(jié)論

蘭州市北山5種典型側(cè)柏人工林土壤水分物理性質(zhì)存在差異顯著。土壤容重隨土層深度的增加而增大,飽和持水量、毛管持水量、田間持水量、總孔隙度與毛管孔隙度均隨土層深度的增加而減小;側(cè)柏混交林土壤水分物理性狀整體優(yōu)于側(cè)柏純林,其中側(cè)柏×刺槐土壤涵養(yǎng)水源能力最好。因此,在蘭州市北山進行人工林造林時可以優(yōu)先考慮營造側(cè)柏混交林,尤其是側(cè)柏×刺槐林更有利于改善林地土壤水分物理性狀。