研究BIM技術及其在建筑設計中的應用

李剛

【摘要】針對目前BIM技術在建筑設計中應用過程存在的問題,文章從實踐角度出發,分析了建筑設計中BIM技術的應用現狀與特點,并提出了應用控制的方法策略。結果表明,建筑物各專業設計者需將BIM技術平臺的功能服務充分利用起來,以降低建筑各結構部分構件設計交流成本,進而提升整個建筑項目的設計質量與效率。

【關鍵詞】建筑設計;BIM技術;構建模型;協同設計

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.

隨著建筑行業的高層化發展已經成為趨勢,工程建設對設計工作質量與效率的需求越來越大。然而,建筑各專業之間的關聯性增加了建筑設計質量控制的難度。BIM技術,作為能夠改善這一現狀,降低設計工作開展難度的技術,應引起工程建設者的重視,并切實運用到實際工程項目的建設當中。但由于工程建設者并未充分掌握BIM技術的應用特點,使得該技術運用的效果價值無法發揮出來。故,相關人員需將BIM技術的建筑設計應用作為重點科研對象,以提升建筑物建設工作開展的科學合理性,進而推動行業穩步向前發展。

1、建筑設計中BIM技術的應用現狀

研究表明,在建筑工程的全生命周期中設計階段對整個項目的造價影響在75-85%之間。如不對設計質量、效率以及各專業間的碰撞問題進行合理解決控制,就會在實施建設階段出現高額成本、質量下降、治理隱患、工期延誤以及后期運營維護難度大等問題。嚴重的還會造價產生不可估計的影響。BIM技術,其對建筑全生命周期的整體效率提升有著功能性作用,但在現階段使用范圍有限。一些大型項目在強制要求背景下,雖運用BIM技術,但多集中在項目展示。究其原因,與BIM技術需要耗費大量人力財力密切相關,業主方從經濟角度出發很難提高應用BIM技術的積極性。為此,研究人員提出將BIM技術運用于設計階段,在提升設計工作開展效率的同時,為后續全生命周期各個階段的技術運用提供推廣依據。本文通過分析建筑設計中BIM技術的應用特點,以為運用BIM技術開展協同設計工作提供一些理論支撐,進而使相關建設者能夠充分認識到此技術運用所帶來的優勢與積極意義。同時,對實際設計使用過程情況進行闡述,其目的在于推動建筑行業的快速穩定發展,進而服務于現代化經濟建設的全面發展進程。

2、關于建筑設計中BIM技術的應用特點

2.1 建筑模型可視性

可視性,顧名思義,就是將視覺畫面呈現給觀看者。在以往,AutoCAD、PKPMy以及天正建筑生成的立面圖、平面圖以及結構配筋圖等建筑設計技術,無法為設計人員與業主方提供直觀且視覺上的效果。工程建設者只能通過頭腦想象力才能構造出模型。雖然上述建筑設計技術具備3D模擬功能,但多是以線條狀圖形進行展示,無法實現建筑物實際建設情況的觀測功能。只能在建筑項目竣工后才能看到建筑物情況,不能根據需求在前期設計階段進行有效調整控制。BIM技術的運用,能夠通過三維建模、渲染實際效果以及動畫形式表達等功能,來為建筑物提供前期效果展示,以使其能夠生動形態地展現出目標狀態。

2.2 協調不同工種一致性

建筑物工程被劃分為多個方面,每個方面由不同項目專業人員單獨完成設計,在后期,才進行整合。然而,項目涉及的專業跨度較大,不同專業的設計者自根據本專業情況出圖紙。在工程量大且方案雜亂無序的情況下,不同部門的溝通成本較大,最終設計方案的確定甚至會出現無法協調一致的情況。BIM技術的運用,不同專業可根據同一個三維模型開展設計工作,不僅節省了各專業溝通整合時間,還提高了分工協作效率。避免因交流不及時、不全面而出現數據丟失等問題,從整體角度提升了建筑物建設使用的質量效果。

2.3 優化整體性

建筑項目從方案提出、設計、施工、竣工,再到后期運營,均需要對信息進行改進與完善。BIM技術的運用,規避以往建筑程序數據缺失、施工階段交流不及時、工期長以及效率不高等問題,通過信息庫儲存建筑結構狀態與詳細數據。如此,無論是建筑物具有多樣性、復雜性的外在形態,還是結構內部構件、施工使用材料,均可詳細體現。設計人員通過運用工具就可對當前三維模型進行完善,無需反復改稿處理。

2.4 增強各模型間關聯性

當建筑物與結構模型處在BIM技術環境下,是以不同維度狀態存在的,其之間既是一個整體,又相互關聯。設計者可通過構建模型來獲取相關對象。如設計人員在原模型數據庫基礎上更改部分內容時,其他關聯的部門與最終的構建模型也會發生動態改變。而且,共用數據庫的各專業設計人員,均可得到動態信息變化。此功能的實現,能夠在大幅減少設計者工作量同時,為更新方案的分析改善提供良好平臺環境。

2.5 模型可出圖性

當建筑物與構件的設計工作完畢后,就可獲得三維模擬圖。BIM技術的運用,能夠為建筑設計施工階段提供所需的立面圖、平面圖、剖面圖以及管道圖等。此技術功能,整合了建筑所有二維圖紙于一體。如需要出具相關圖紙,只需使用出圖功能就可完成模型出圖[1]。

3、BIM技術及其在建筑設計中的應用控制實踐

某商業建筑,地上10層,地下3層,屬于高層建筑。其中地下3層為機動車庫、設備用房;地上1-7層為商場、設備用房;8-10層為餐飲、設備用房。設計采用BIM技術,初期在平臺完成了項目信息注冊與各項設置,此后,再進行各專業設計。以下內容,為具體設計應用過程:

(1)明確創建過程。第一步,注冊項目,輸入項目名稱與工程概況。第二步,面向BIM技術的協同平臺專業權限設置,完成各類設計人員信息與權限設置工作。第三步,創建建筑項目群,將相關方添加到項目群,以為后續溝通交流提供基礎。這里的模塊與微信類似,但也存在一定差異。如此,各單位、專業在溝通交流過程,就可以實時狀態共享BIM模型,大幅提升溝通效率。

(2)構建模型。本工程采用Revit Archit

ecture軟件來完成構件設計,如梁、樓梯、結構墻以及主體等。同時,在BIM模型基礎上,與給排水專業進行協同設計,以為建筑結構、給排水以及建筑設計等專業提供協同工作條件。具體來說,就是從二維圖紙出發,從空間上完成梁、柱以及墻等構件的布設。此過程,先要導入CAD二維平面圖紙,而后,對圖紙位置進行針對性調整。這里的調整是指,保證其與軸網的對應。在此基礎上,開展柱、墻等構件的繪制工作。如圖1所示,為立面與平面視圖中柱子與墻體的情況顯示。

當柱與墻的構件布置完成后,就可著手梁與板等構件的布設。在與給排水專業進行協同設計的過程中,這里的結構柱與建筑柱存在差異。后者目的在于裝飾,前者則表示為承重重量與上部結構構件支撐。值得注意的是,由于梁、墻都是承重構件,因此,在設計過程中需從綜合角度出發,考慮荷載分析與結構構件布設計算。項目墻體構建完成后,就可對建筑其他構建進行模型構建。如屋頂、樓梯、樓板以及窗門等。因Revit軟件具備樣板族文件,因此,軟件操作人員只需通過調用于編輯即可著手構件模型的創建。

(3)設計檢測分析。當各個專業模型構建完畢后,就可將各自模型上傳至平臺進行合模檢測工作。當檢測結果分析完畢,就可對設計進行優化調整。如圖2所示,為結構及設備管道合模模型檢測的構件碰撞示意圖。

根據檢測沖突報告內容,對圖中模型對應的碰撞點進行分析與修改。沖突消除后,要再運行沖突檢測功能,以避免模型修改操作對其他結構構件產生新的碰撞沖突問題影響。對于結構設計與給排水專業之間的沖突,也可運用此功能進行消除[2]。如圖3所示,為結構與給排水專業的設計沖突情況。

除去必要的建筑各專業構件模型構建過程,還要對項目進行協同優化。首先,需要對設計沖突檢測進行優化。第一次合模檢測的碰撞共657個。協同設計人員可通過對沖擊點的索引,快速找到沖突點位置,以提高修改工作開展效率。其中結構沖突點修改,應交由結構專業設計人員完成。同樣,其他專業與結構專業設計沖突點,也要交由歸屬專業設計者完成修改處理。BIM技術在沖突檢測中的作用體現在,能夠大幅提升各專業對設計圖紙修改的效率與質量。

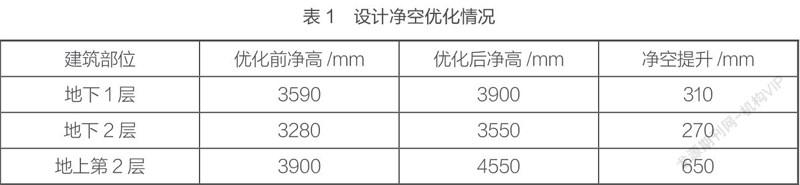

此外,對于設計凈空的優化工作,BIM技術的運用主要通過將虛擬人物防治在建筑物內部,經漫游來找出凈高存在問題的樓層。而后,就可根據層高參數調整來優化,以提高凈空優化工作效率。如表1所示,為項目優化數據情況。

對于管線設計優化工作,應從綜合角度出發,即通過與各專業的溝通交流來協同設計優化。面向BIM技術的三維模型具有直觀簡單特點,能夠經沖突檢測來提高建筑物的整體設計質量。如圖4所示,為管線綜合優化前后對比效果。

具體協同設計優化過程,各專業設計者可在項目群中進行交流,并運用截取三維圖形功能,來提高溝通效率。此外,文件存儲功能與權限管理功能,還為各專業模型的傳遞提供了平臺,有效降低了文件傳遞出錯機率[3]。由此可見,BIM技術運用為建筑協同設計提供的功能服務,將實現設計溝通與項目管理等多種需求目標,切實提升了建筑設計效率的整體性。

結語:

綜上所述,建筑設計應用BIM技術前,需對具體流程進行明確,以為后期構件模型、沖突檢測以及協同設計優化等工作提供基礎。事實證明,只有從協同角度出發,才能使各專業部門的設計工作質量與效率得到提升。

參考文獻:

[1]黃龍.BIM技術在裝配式建筑深化設計中的應用研究[J].江西建材,2020(12):100-102.

[2]王開陽.BIM技術在住宅建筑設計中的應用[J].住宅與房地產,2020(36):72-73.

[3]鄒修建.關于BIM技術在建筑工程設計管理中的應用分析[J].中國信息化,2020(12):82-83.