透地通信研究概況及其主流技術?

鄧羽捷 付天暉 王永斌 修夢雷

(海軍工程大學電子工程學院 武漢 430033)

1 引言

由于現場對電纜的破壞,有線通信在戰時/礦井應急通信等場合不適用。無線透地通信方式中,傳統電磁波的波長短,繞射能力差,在多層復雜地質結構中傳輸產生的反射、折射現象,損耗了一部分信號能量;且地層電磁參數的變化,尤其是地層的介電常數和電導率的變化與水分含量關系極大,會對電磁波的衰減造成顯著影響[1-3],因此不適用。有關學者提出了三種方案:基于天線近場感應的磁場透地通信、基于地電極電流注入的電場透地通信和基于機械振動波的彈性波透地通信[4]。磁感應透地通信受地質結構影響較小,天線設計較簡單,相對成熟[5]。低頻信號的穿透能力強、能量衰減較小,因此三種方式均選取低頻頻段。

由于發射天線周圍介質的不同,上行鏈路模式電磁波的衰減約為下行鏈路的兩倍[6]。為了增大信號傳輸距離,透地通信引入了三個主要研究方向:增大信號發射功率、提取接收方弱信號和降低噪聲干擾;由香農定理可知,信道容量由信道的帶寬和信噪比決定,在系統帶寬一定的情況下,提高信噪比可以有效增大信道容量,由于發射端體積受限以及地下安全功率的要求,通過增大發射信號功率提高效率的空間較小,因此,提高天線利用率、降低噪聲干擾、選擇傳播頻率是透地通信系統的重點研究目標。

2 國內外研究概況

早在1899年,Nicola Tesla就提出了以大地為傳輸媒介,采用極低頻電磁波進行通信的想法[2]。德國物理學家推導出了地下無線通信的理論基礎,此后美國和法國等陸續設計透地通信系統,真正意義上實現了第一個地下通信系統的是南非工程師Wadley。20世紀初期,TPS系統問世,采用500Hz~1800Hz頻段,最大通信距離為 1km[7],此后無線透地通信不斷發展。近年來,有關透地通信的各項研究取得了一些成果,各國產品相繼上市,在適用場合廣泛應用。表1為近30年來各國推出的磁感應透地通信產品的比較。

表1 近30年磁感應透地通信產品概覽

Scholar Horizone公司和E-Spectrum公司也研發了透地通信系統,其中,E-Spectrum公司致力于研究地電極方式的透地通信[10]。2010~2013年,西班牙學者V.Bataller提出了基于地電極電流注入和檢測接收端電極之間電位差的電場透地通信,提出了電極阻抗的電路等效模型[15]。2015年,L.Van和C.Sunderman綜合考慮噪聲水平和信號在土壤中的衰減特性,推導出了基于電極的TTE通信系統在均勻半空間中的場分布解析解[16]。

目前我國對于透地通信的研究大多停滯于理論階段,實際應用較少。軍事通信科學家司徒夢天在60年代末開展針對與地下指揮中心的無線通信技術的研究,利用擇優判決、時間分集技術來削弱雷電脈沖干擾,主要研究弱信號的接收技術[17]。1999年,張清毅對大型環形發射天線下的透地信道特性進行了研究[1],同時期,陶晉宜對適用于半導電媒質的天線裝置進行了研究[18]。2008年至今,山東科技大學課題組研究基于彈性波的透地通信,理論與實驗結合,得出彈性波以200Hz~300Hz的頻率進行透地通信的信道衰落模型[19]。

3 透地通信系統及主流技術

3.1 透地信號傳播模型

信號在大地信道中傳播時,不同的地層介質對信號衰減效果不同。由于分層界面傾角、介質分布不均、不同區域的地層結構組成不同,且信道電磁環境往往包含大功率電器產生的尖峰脈沖噪聲,構建信道模型和分析信號衰減通常是透地通信系統的難點。

信號在通過介質分層界面時,會出現反射、折射和透射三種情況,地層結構復雜,傳播距離明顯縮短,針對這些問題目前沒有很好的解決辦法,但可以通過實地考察地層參數,并選取合適的載波頻率來構建擬合的信道模型。圖1為信號在分層界面傳輸模型。其中,A為來波入射方向,B為反射方向,C為折射方向,α、β、γ分別為入射角、反射角和折射角。

圖1 信號在分層界面傳輸模型

磁感應透地通信由于其不受地質結構變化影響,且天線設計簡單,易于搭建,優于地電極方式,在傳輸距離、速率和時延上優于彈性波方式[14]。圖2為磁感應方式下行鏈路模型。

圖2 磁感應透地通信下行鏈路模型

分別在地面和礦井內架設兩個天線,信號傳播通過線圈之間的互感作用實現。調制信號發生變化,發射天線內的電流隨之產生時變的磁場,經過大地信道的傳輸,接收天線感應輻射磁場場強的變化,從而在線圈內產生感應電流,以此實現電磁信號的接收[20]。近年有一些對信號傳輸模型的研究,文獻[21]根據粒子群-遺傳的Kriging插值法建立了分層地質模型;文獻[6]傳播模型為一層空氣介質和兩層不規則大地介質,根據介質層電學參數和每層深度計算接收端信號強度。文獻[22]推導了分層地層電磁波正向和反向傳播的電場和磁場強度。

3.2 透地信道噪聲模型

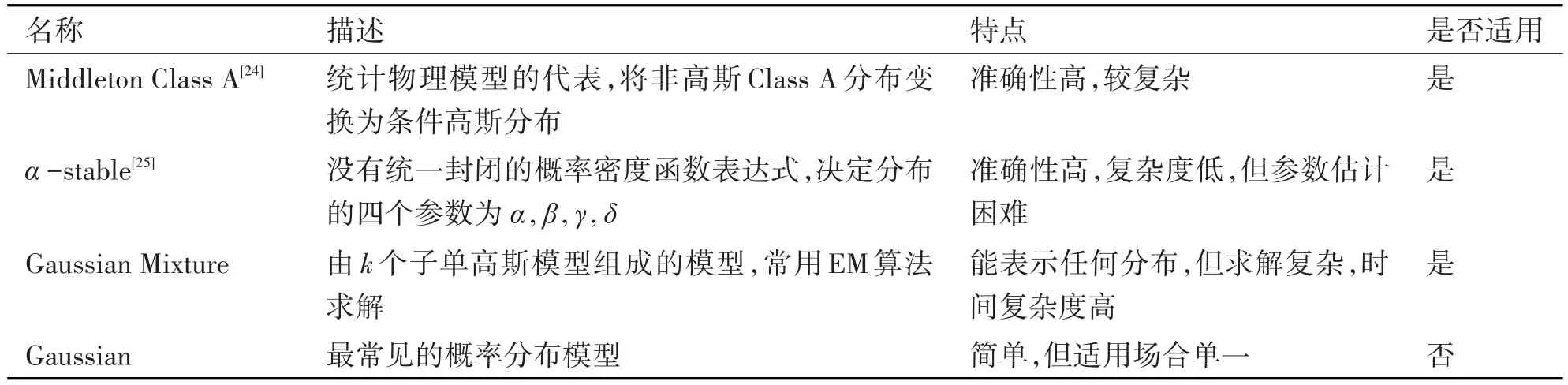

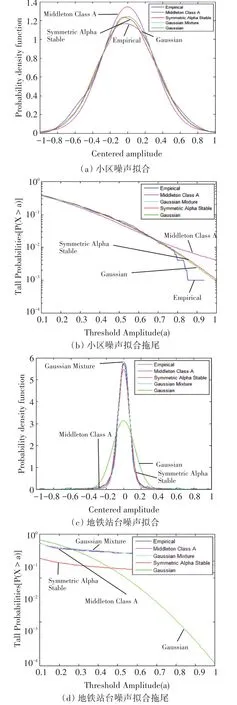

低頻頻段的主要噪聲干擾為非高斯噪聲和50Hz工頻干擾,50Hz工頻干擾可加裝阻帶深衰減的高通、帶通濾波器進行抑制,非高斯噪聲時域表現為高峰值的隨機脈沖,占據能量較大,是研究的重點關注對象[23]。表2為幾種信道噪聲模型的對比。

表2 經典信道噪聲模型對比

傳統的高斯模型可以擬合高斯噪聲,但對含有尖峰脈沖的信道背景不適用。為了直觀表示,本文搭建了噪聲采集系統,分別在小區(高斯噪聲)、25m深度的地鐵站臺(非高斯噪聲)實地采集噪聲數據,并用 Middleton Class A、α-stable、Gaussian Mixture、Gaussian四種模型對實測數據進行擬合,圖3為模型及實測數據的PDF曲線及其拖尾。

圖3 四種模型對實測數據的擬合曲線及其拖尾

由圖4得出結論,小區環境中,分布較為分散,四種模型與實測數據基本擬合;在25m深地鐵站臺,分布較為集中,高斯模型峰值低、拖尾薄,擬合度不好,因此傳統高斯模型不適用,Middleton Class A、α-stable、Gaussian Mixture模型可用于非高斯噪聲的擬合建模。

3.3 發射技術

天線的設計對信道特性的影響尤為明顯[1],透地通信的傳統天線形式有終端短路天線、環形天線、螺旋天線等[26]。由于頻率越低,波長越長,而地下很難容納尺寸過大的發射天線,因此研發小型化低頻發射天線迫在眉睫。

機械天線是使用機械調整下傾角度的移動天線,其尺寸不需要和工作波長相同量級,可以有效攜帶駐波。2009年,一種新型天線使用旋轉永磁體產生低頻電磁波;2017年,Madanayake等推導了機械旋轉偶極子的磁場表達式,但理論忽略了磁場與電場之間的轉換[27];基于安培環路電流模型,弓樹宏等推導了基于旋轉磁鐵的機械天線電磁場表達式,實驗條件下可穿透264.8m的土壤和203.5m的海水[28],美國加州大學研發了一種用于甚低頻發射機的自旋磁鐵天線,用鐵氧體外推磁通來簡化系統的復雜性,可以超越Chu.Harrington極限[29],目前基于旋轉磁鐵的機械天線尚處于起步階段。

2019年,美國能源部SLAC國家加速器實驗室開發出一種新型袖珍甚低頻天線,這種基于應變的壓電發射機可克服傳統電小天線的許多基本限制,采用超低損耗的鈮酸鋰壓電電偶極子元件,在聲波共振下驅動,與同等電子尺寸相比,輻射效率比之前的技術水平高出300倍以上,傳輸數據的帶寬約提高100倍。設備由4英寸長的壓電晶體組成,利用“壓電效應”將機械壓力轉化為電荷的積累,在聲波波長下自共振的同時不需要大阻抗匹配網絡[30]。

3.4 接收技術

信號在地下傳輸不僅會受到噪聲干擾,還有電磁波產生的多徑干擾,為了提高傳輸距離,接收端可從天線設計、弱信號的提取、擴頻技術抗窄帶干擾入手。適當地調整兩個天線擺放的位置和角度,協同式鐵氧體天線可以大大增強信號強度,有效對抗地下信道中多徑衰落和損耗[31];設計運放電路[32],采用窄帶、高靈敏度的磁場傳感器[33]等技術使得接收端能更好地提取信道中的弱信號;低頻擴頻碼捕獲系統的搜索策略可用于小型化、數字化的直接擴頻系統,以提高透地通信可靠性[34];美國洛克希德馬丁公司提出了基于電偶極子和環形天線的雙天線降噪方法;北京科技大學在電偶極子雙天線的基礎上,設計基于寬帶和窄帶的雙環天線,實驗結果表明,雙環天線時域主動降噪方法可有效消除非高斯尖峰噪聲的干擾[6]。

4 結語

1)目前國內外對于透地通信的研究主要基于甚低頻及以下頻段,主要有三種方式:磁感應、地電極和彈性波透地通信,彈性波的研究停留在理論階段,磁感應透地通信系統總體優于另外兩種方式,但還需解決發射天線尺寸過大、不易便攜,信號傳播過程中受干擾較大,衰減嚴重等問題;

2)建立合適的信號傳播模型和接收端抗非高斯干擾是研究的難點,接收端可根據Middleton Class A、α-stable、Gaussian Mixture等模型進行噪聲建模,再優化傳統的非線性濾波算法進行濾波;

3)發射甚低頻信號的大功率、小尺寸的新型天線未來可能應用于透地通信系統的發射端,接收端天線的設計可有效消除干擾,捕捉弱信號。

為了提高透地通信距離,如何提高信噪比是今后研究的重點。發射天線的小型化、高Q值是未來透地發射端的發展趨勢;接收端應著眼于如何在大幅脈沖噪聲中提取弱信號;在惡劣的信道環境中,研發時間復雜度低、準確性高的非線性濾波器必不可缺。由于水下環境與地下有相似之處,基于低頻頻段的透地通信系統也可以應用于水下通信、地下指揮所與地面之間的軍方通信、深層的地鐵應急通信等領域。