白銀市城市防汛安全現狀及防御措施研究

李瑞麗,劉世華*

(1.甘肅省白銀市水務局,甘肅白銀 730900;2.甘肅省白銀市水旱災害防治中心,甘肅白銀 730900)

隨著我國城鎮化步伐的加快,城市建設和經濟快速發展,城市建設面積不斷擴大,周邊農村地區變為城區,土地利用方式發生了結構性改變,不透水硬化面積增加[1],透水面積縮小,蓄、滯、滲水能力減退,增大了城市洪澇災害的發生率。同時,白銀市老城區排水系統設計標準較低,雨污不分流,遇到強降水易形成積水現象,造成城市內澇災害[2]。因此,迫切需要更專業、更高效的防御措施來增強城市水旱災害防御能力和城鎮防洪排澇能力。

白銀市位于黃河上游、甘肅省中部,屬騰格里沙漠和祁連山余脈到黃土高原的過渡地帶,東西寬174.75 km,南北長249.25 km,總面積2.12 萬km2,占甘肅省總面積的4.4%。全市轄會寧、靖遠、景泰3 縣和白銀、平川2 區,城市建成區總面積94.1 km2,2018 年末全市常住人口173.42 萬人,其中3 縣2 區城區常住人口92.91 萬人。

1.1 流域概況

黃河從白銀市白銀區水川鎮西峽口入境,流經靖遠縣、平川區至景泰縣黑山峽段的北長灘出境,呈S 形橫穿白銀市境內2 縣2 區258 km。白銀市流域面積200 km2以上的河流43 條,其中200~1 000 km2河流35 條、1 000 km2以上河流8 條。全市城區段河流6 條(黃河、祖厲河、干沙河、強灣溝、沙河和上沙河),其中黃河靖遠城區段安寧渡水文站處流域面積24.2 萬km2,祖厲河會寧縣城區段流域面積5 473km2,干沙河景泰縣城區段流域面積2561 km2,強灣溝白銀區城區段流域面積516 km2,沙河白銀區城區段流域面積360 km2,上沙河平川區城區段流域面積380 km2。

1.2 洪水特點及城區洪澇災害

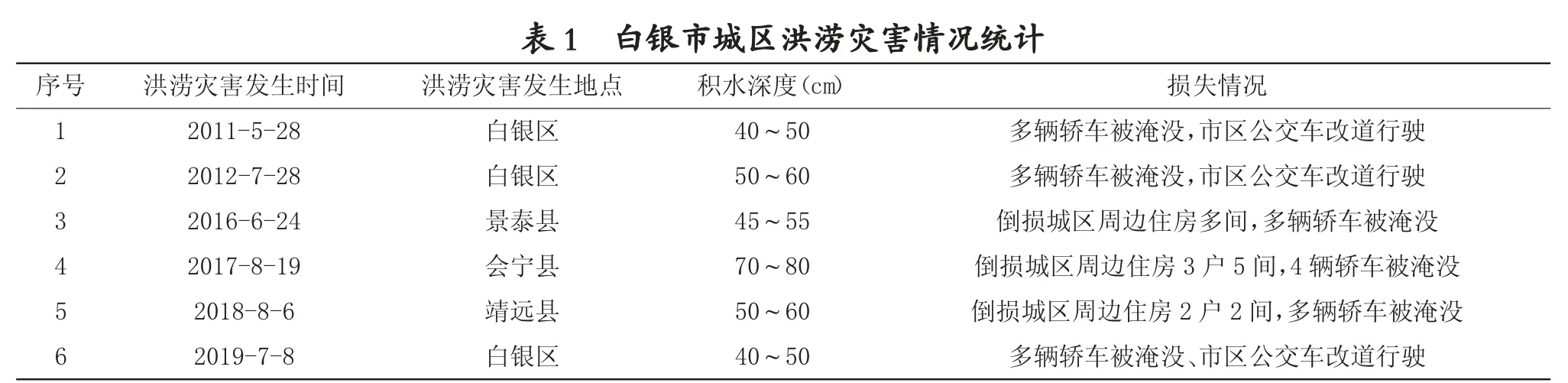

白銀市屬西北黃土高原中部丘陵地帶,山地平原共存、丘陵溝壑并貌[3],植被稀疏。年降雨比較集中且年際變化大,暴雨一般發生在6—9 月,臺站降水變率為0.3~0.5,遠高于我國東部地區[4],小范圍的突降性暴雨強度大、歷時短、洪水來勢兇猛[5],大量的地表徑流不但峰高量大、陡漲陡落、洪量集中、對河道兩岸沖刷嚴重,而且水流攜帶的泥沙多,常將大量泥沙和河道中的淤積物送往下游,導致河道淤積也比較嚴重。同時,由于老舊城區的破損排水井、雨篦子和下水道等未及時清理修復,遇強降雨時容易出現水流不暢和堵塞現象,進而發生城市積水和內澇災害等。經現場勘察和調查統計,近年來白銀市部分城區發生洪澇災害的情況如表1 所示。

2.1 城市防洪排澇現狀

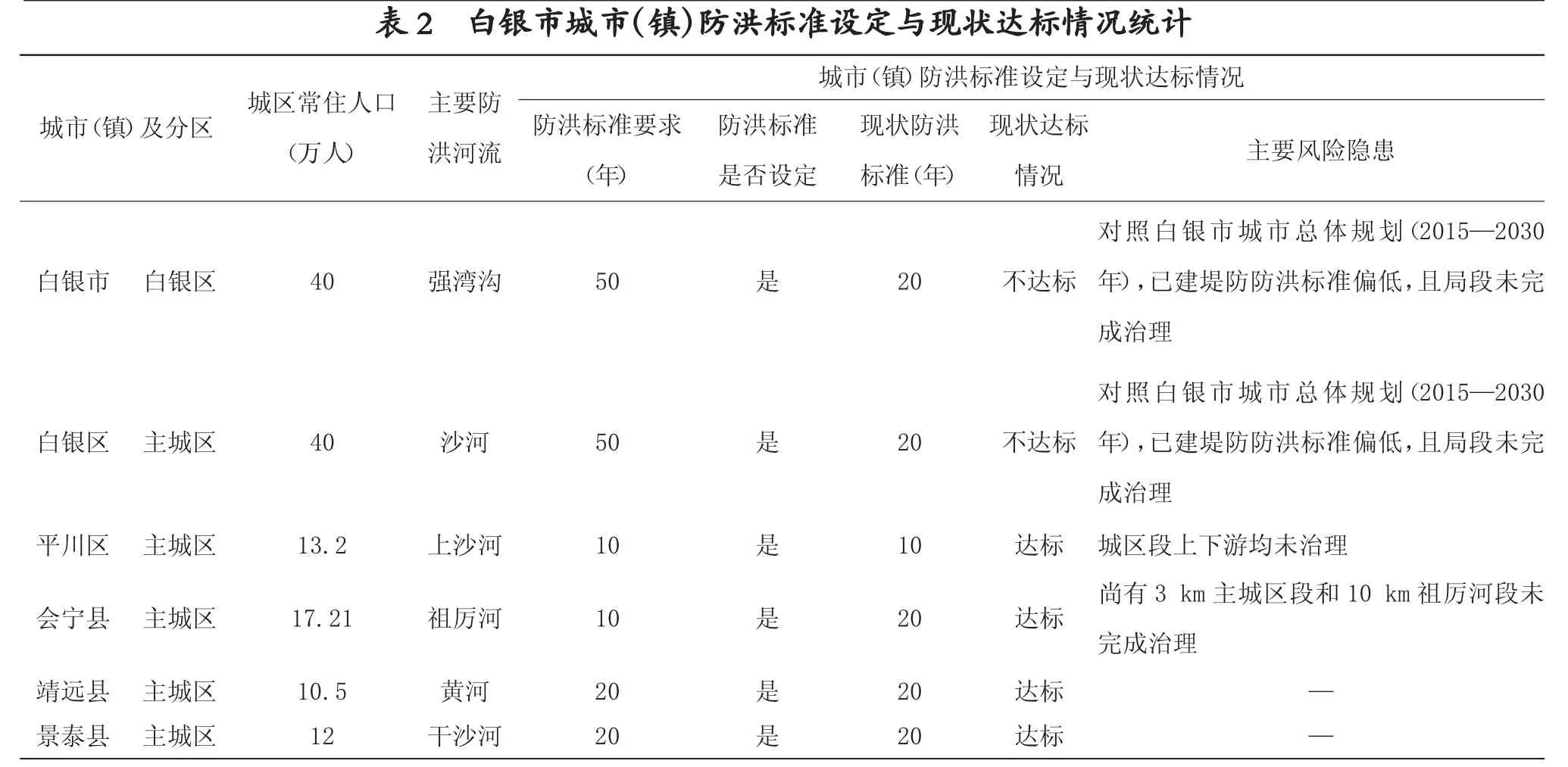

近年來,全國各地都非常重視城市防汛工作,白銀市在組織開展防洪治理工程、河道疏浚、排洪溝道與城市內澇整治、多部門聯動預警等方面都有所加強,確保了安全度汛。2010 年以來,國家啟動實施了江河主要支流、中小河流及山洪溝道治理項目,白銀市對全市城區段河流均進行了治理,各城區的城市(鎮)防洪標準設定與現狀達標情況如表2 所示,除強灣溝和沙河的現狀防洪標準偏低外,其余城區段河流設防標準都基本達標[6],但仍有部分防護段需要治理。同時,每年汛前全市對河道、排洪溝渠進行清淤和維護,確保汛期排水暢通;對河道內的亂傾亂倒、亂搭亂建、亂挖亂采、亂耕亂種等開展了集中整治;對市政排水設施進行了全面檢查與維護,保障排水設施水流通暢。此外,每年汛期,住建、氣象、水務、自然資源、應急管理等多部門聯動及時發布重大氣象、地質災害預警預報,做好預防,保證了汛期安全。

2.2 城市防汛安全存在的問題

城市建設面積的不斷擴大和城鎮化步伐的加快,對城市防洪排澇能力提出了更高的要求,而當前白銀市的城市防洪系統尚難保障防汛安全,主要存在以下問題。

一是防汛規劃引領建設的作用發揮不夠。防汛規劃是城市規劃的重要組成部分,從全市防汛規劃的落實情況來看,有的規劃標準不夠、有的規劃被隨意調整、有的缺乏防汛規劃,導致用規劃指導防汛的作用沒有發揮好。

二是城區排水設施標準低。老城區防汛排水管道設計標準低,部分管道雨污不分流,年久失修,雜物與油污堵塞嚴重,如遇突發性強降水部分街道、巷道積水嚴重。新城區建設“重地上、輕地下”,防洪排澇設施滯后于城市發展。同時,排洪溝道存在亂批亂建、侵占河道等問題,遇洪水時容易出現行洪不暢并引發洪澇災害。

三是城區河流上游缺少控制性防洪工程。全市城區有中小河流、山洪溝道穿城而過,河流溝道上游缺少控制性工程,若遇強度大、歷時短的突降性暴雨,城市防洪形勢嚴峻,一旦發生重大險情,不利于調度控制。

3.1 靠實城市防汛工作的主體責任

城市防汛工作涉及部門、單位較多,需加強應急聯動機制建設。機構改革后,應明確牽頭協調機構和防汛責任主體機構,協調有關部門按照職責積極配合落實好防汛工作責任制,全社會協同配合,強化應急聯動,發揮整體合力,確保城市安全度汛。

3.2 制定科學的城市防汛規劃,引領防汛基礎設施建設

城市防汛規劃要形成防洪、排澇、雨水利用3 大工程有機聯系的完整體系,建成高標準地下排水工程體系,在保證安全和滿足防洪標準的條件下盡量提高防汛工程的生態功能,樹立“海綿城市”理念,充分利用好中水雨水,并采取雨水集流措施,補充綠化用水。

3.3 改造城市排水體系,提高防洪排澇標準

新城區建設要提高防洪排澇標準,老城區要更新改造排水管網、提升排澇能力。盡量不要因城市建設用地需求束窄河道或布設一些景觀工程影響河道行洪,如確需建設應采取必要的補救措施,保障行洪安全。對城市防洪壓力較大的城區,在河流上游規劃建設控制性防洪工程和水土保持工程,有效攔蓄洪水,減輕防汛壓力。

3.4 排查和杜絕各類防汛安全隱患

相關行政主管部門對各類涉河建設項目要嚴格審核審批,杜絕亂批亂建現象;充分發揮各級河長的作用,持續開展河道“清四亂”工作;扎實檢查各類防汛風險、隱患,對堵塞河道、溝渠泄洪的違法建筑應盡早盡快清除;對可能出現的新的隱患點有預判、有預案,建立完善的防汛預案和值班值守制度。

3.5 發揮科技在防汛中的作用,建立城市防汛預警監測平臺

盡快建立城市防汛監測平臺,發揮預警作用,并與鄉村防汛預警監測平臺、城管平臺等對接聯網,實現信息共享。要城鄉結合,上下游聯動,超前預警,不斷加強新型預警系統創新,全面提升調度中心的綜合監控調度指揮能力。