經鼻持續氣道正壓通氣應用于新生兒肺炎治療中的治療效果研究

李年華

泰州市中醫院,江蘇 泰州 225300

新生兒肺炎是新生兒的一種常見病。目前無創技術逐步完善,新生兒肺炎救治有效率明顯提升,經鼻持續氣道正壓通氣這一裝置對吸入氧的濃度以及相應的流量進行調整,并且其具備加濕和加溫功能。 近幾年來該通氣模式已成為治療新生兒肺炎的常用方法,文章就具體探討了這種治療方法的臨床應用效果。

1 資料與方法

1.1一般資料 對照組33例患兒,男性20例,女性13例,患者胎齡33~42周,平均胎齡(37.3±1.2)周。觀察組33例患兒,男性19例,女性14例,患者胎齡32~41周,平均年齡(37.5±1.1)歲。本次選擇的新生兒具有以下幾個條件:體重在1500~4000g之間;胎齡在32~42周之間;呼吸頻率大于50次/min,PaCO2低于60mmHg;新生兒出生后胸部X線檢查與新生兒肺炎改變指征相符,且無氣胸和氣漏癥狀;排除新生兒呼吸道畸形、呼吸窘迫綜合征以及其他嚴重的系統疾病患者。

1.2方法 在入院后兩組患者均需要先接受常規對癥治療,治療的內容主要包括新生兒常規護理,保持患者的呼吸道通暢,盡早喂養,維持水電解質血糖穩定,給予必要的營養支持。同時進行體溫、呼吸、心率、經皮血氧飽和度、血氣分析以及血壓等指標的監測;合并細菌感染的患者還需要對其實施抗生素治療。

在常規治療的基礎之上,觀察組患者給予經鼻持續氣道正壓通氣治療,根據患者的出生胎齡、日齡以及患者體重情況,為患者選擇合適型號鼻塞,配備具有空氣氧氣混合功能的裝置,同時將通氣裝置與鼻塞相連,固定好鼻塞,設置好相關參數,每分鐘的氧氣流量需要控制在6.0~8.0L,FiO2水平為25~40%,呼氣正末壓在4~6cmH2O之間[1]。在對患者進行給氧治療的過程中,保證持續、低流量給氧。隨著患者病情的改善,逐步下調吸氧濃度,下調呼氣末正壓,直至撤除nCPAP裝置。

1.3臨床觀察指標 對比兩組患者的治療有效率。顯效:患者12h內呼吸、心率以及經皮血氧飽和度等指標有明顯改善,PaCO2、PaO2正常。有效:24h內患者的呼吸、心率以及經皮血氧飽和度等指標有一定改好轉,PaCO2、PaO2正常。無效:24h內患者的呼吸、心率以及經皮血氧飽和度等指標未見好轉,PaCO2、PaO2未見明顯改善或者治療過程中采用機械輔助治療方法。總有效率為顯效率與有效率之和。

1.4統計學方法 采用SPSS25.0軟件分析數據,計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗。計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

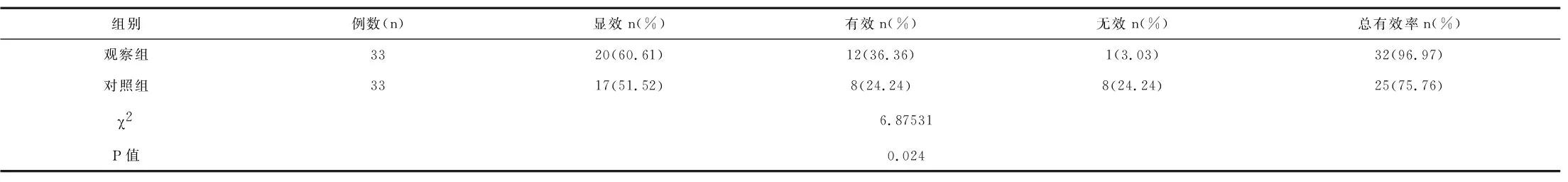

表1 對比兩組患者的治療有效率n(%)

3 討 論

新生兒肺炎是新生兒疾病中常見病之一,該病也是引起新生兒死亡的重要原因之一,這和新生兒呼吸道生理結構有關聯。新生兒肺內氣道和肺泡均較成人少,而且,新生兒肺泡表面積和體表面積相對較小,但代謝率明顯高于成人,因此新生兒“肺儲備功能”明顯不足,較易發生呼吸衰竭[2]。有研究人員指出,經鼻持續氣道正壓通氣的治療基礎主要是新生兒的下頜較小,所以其舌頭能夠充滿其口咽部, 因此在新生兒處于安靜狀態時,會經鼻呼吸[3]。本次研究結果顯示,觀察組患者在接受治療之后,其治療的效果整體優于對照組患者。這也在一定程度上說明了臨床上治療新生兒肺炎患者的過程中,通過采用常規對癥治療配合經鼻持續氣道正壓通氣治療的方式能夠降低患兒呼吸做功,使患兒呼吸功能得到更好有效改善,糾正低氧血癥。有研究證實經鼻持續正壓通氣可以降低氣管插管率,減少吸氧時間和呼吸機相關性肺炎[4]。經鼻持續氣道正壓通氣治療方法具有操作簡單,不易對患者的呼吸道造成二次損傷的特點,是一種非創傷性輔助通氣技術,臨床應用價值很高。對于早產兒呼吸窘迫目前臨床首推經鼻持續氣道正壓通氣療法,很多有條件的醫院產房已配備nCPAP,把新生兒肺部疾病救治提前到產房。

綜上所述,在采用常規對癥治療的方式治療新生兒肺炎患者的基礎之上,配合使用經鼻氣道正壓通氣的方式對患兒進行治療,能夠有效提升治療的有效率,對患者臨床治療效果的提升有重要意義。