早期目標性康復護理措施對改善腦梗塞患者生活能力的影響

李曉平 董方玉

煙臺芝罘醫院,山東 煙臺 264000

腦梗塞是臨床中一種較為常見的心腦血管疾病,隨著當前社會節奏的加快,人們日常生活作息的不規律,亞健康人群的逐漸增多,腦梗塞的發病率正呈現逐漸升高的趨勢[1]。腦梗塞患者在臨床治療后往往會有不同程度的心理障礙以及肢體功能障礙,嚴重影響患者的治療效果及預后質量,因此,對于腦梗塞患者實行針對性的護理干預十分重要[2]。本次研究由此展開探討,納入70名腦梗塞患者進行分組觀察,過程如下。

1 資料與方法

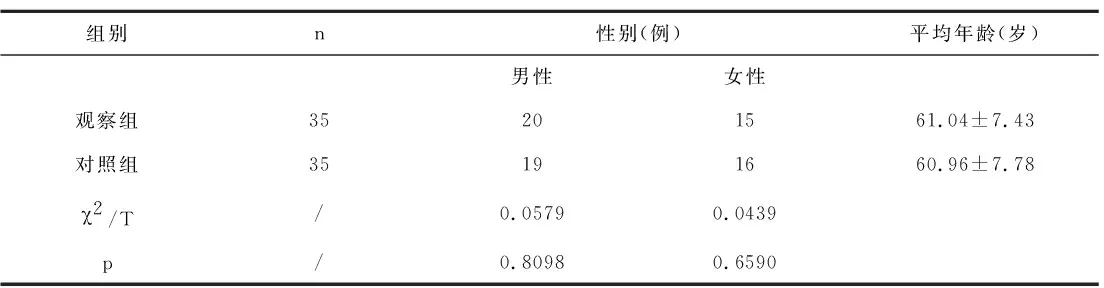

1.1一般資料 研究圍繞70名腦梗塞患者為觀察對象展開,從2019年1月-2020年1月間我院收治的患者中納入研究對象,以入院時間先后順序將70名患者平均分為兩組,一組命名為對照組,予以常規護理,一組命名為觀察組,予以早期目標性康復護理,研究開始即通過統計學軟件分析兩組患者的一般臨床資料,結果顯示無統計學差異,能夠比較(p>0.05),具體介紹如下。

表1 臨床基本資料對比

1.2方法 對照組:對患者的生命體征進行密切監測,一旦發生異常狀況及時處理,控制患者飲食,按摩患者肢體進行康復性護理等;

觀察組:a.健康教育。召集患者及患者家屬進行健康教育宣講,利用口頭講解結合視頻、音頻、紙質資料的方式,告知患者及其家屬腦梗塞病情的成病機理,臨床治療方法,治療效果以及預后注意事項等,使患者及其家屬能夠充分了解腦梗塞疾病的相關健康知識,同時,還可指導患者之間通過小組交流討論的形式,互相交流腦梗塞的自我護理康復心得,在增進相互友情的同時,進一步消除患者的不良情緒。B.神經功能評估,每5分鐘評估肌力一次并記錄。觀察不良反應,有無意識改變、頭暈頭痛、牙齦出血等。繼續觀察有無出血傾向,血壓每1小時測量一次直至24小時后,觀察神經功能有無反復等;c.物理護理。治療結束給予患者進行按摩康復護理,鼓勵患者進行適當下床運動,當患者具有一定自主意識后對其進行語言功能康復訓練,以簡單單音節開始,如患者治療后存在吞咽困難情況,則根據患者身體耐受度給予其鼻飼營養支持。

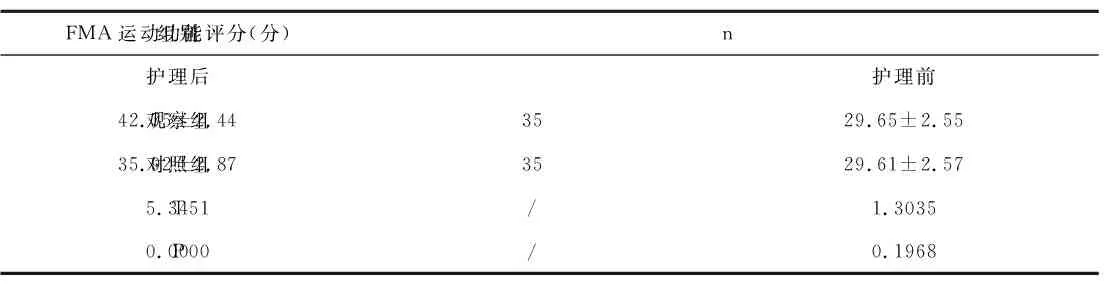

1.3觀察指標 (1)采用肢體運動功能Fugel-Meyer評價量表(FMA)進行評定,評分越高,表明患者的運動能力越好[3]。

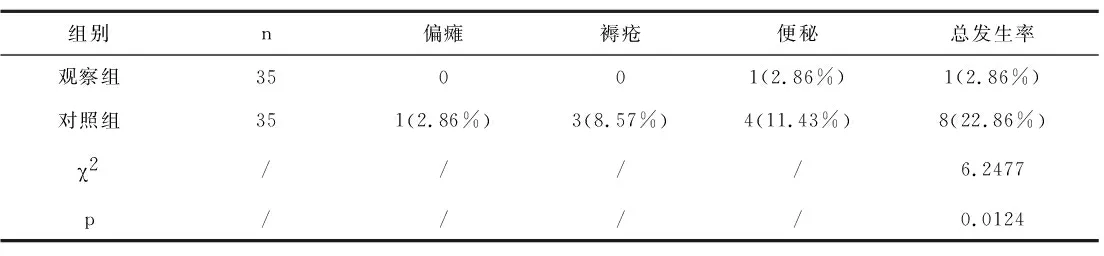

(2)記錄兩組患者護理期間出現的并發癥情況。

1.4統計學分析 統計學分析借助信息軟件SPSS20.00,計數資料,采用χ2檢驗;計量資料、采用t檢驗,P<0.05,表明統計學有意義。

2 結 果

2.1對比不同護理方式對腦梗塞患者肢體、語言功能的影響 經護理干預,觀察組患者的FMA運動功能評分高于護理前且好于對照組患者,(p<0.05)。見下表2:

表2 肢體功能的改善效果

2.2護理期間并發癥發生率 護理期間不良反應總發生率相比,觀察組/對照組:2.86%/22.86%,(χ2=6.2477,p=0.0124)。見下表3:

表3 護理期間并發癥發生率

3 討 論

腦梗塞患者在臨床治療后其肢體功能或神經功能常表現出不同程度的障礙,影響患者的正常工作與生活,再加上患者對于病情的不了解,在出現異常癥狀時患者極易產生不良情緒,進而影響患者的病情恢復[4]。本次研究中將早期目標性康復護理模式應用于腦梗塞患者的護理中,通過心理干預可有效消除不良情緒的影響,幫助患者樹立起治療的信心,提升護理效果,結合多樣的健康教育,能夠有效幫助患者掌握健康相關知識,提升患者對于病情及預期護理效果的認識,進而降低患者因其他因素影響病情的恢復,為患者病情的良好恢復以及預后質量創造良好的條件;再通過神經功能評估與物理按摩護理,促進患者的血液循環,避免患者相關并發癥的發生,提高了治療效果并有效促進了患者底康復[5]。

綜上,對腦梗塞患者實施早期目標性康復護理措施有助于降低病情對患者的影響,提升其生活能力,降低不良反應的發生,具有可行性,推薦使用。