深海鉆探:在海洋上建起“大課堂”

李英菁

2021年4月7日23時許,“海牛Ⅱ號”在南海超2000米深水成功下鉆231米,刷新世界深海海底鉆機鉆探深度紀錄。此時此刻,萬步炎所在的科考船上一片沸騰,科研組成員們忙著拍照留念,準備在船上加餐。

“我的愿望終于實現了。”萬步炎難掩激動,“科技部給我們的任務是在超2000米深水鉆探200米,達到國際領先水平。我想,既然要做就做第一。”30年來,從研究所研究員到高校教師,從依賴進口鉆機進行鉆探到自主研發“世界第一”的鉆機,萬步炎在海洋上建起了“大課堂”。今年9月,萬步炎獲得2021年“最美教師”稱號。

不甘落后,立志回國“做出成績”

1985年,萬步炎研究生畢業后被分配到長沙礦山研究院工作。當時,研究院的一位老專家從日本留學歸來,組建了新的海洋采礦研究室。“研究院可以讓我發揮專業特長的項目很有限,我也在尋找更合適的機會,正巧這位老專家找到我,問我有沒有興趣做海洋研究。”萬步炎講述道,“那個時期,各個國家正在公海區域積極開發資源,我國很多國有企業、研究單位都開始著手海洋研究。與老專家一拍即合,我加入了海洋采礦研究室。”

限于當時的研究條件,起初萬步炎在海洋資源開發研究方面只能做一些準備性質的工作,真正開始海洋資源開發研究,已經是5年后。1990年4月9日,中國大洋礦產資源研究開發協會成立,開始從國家層面投入公海資源勘探,萬步炎所在的長沙礦山研究院成為協會的創始理事單位。“此前,研究室一直在準備資料和研究設施,等到國家成立深海專項,我們的積累終于派上了用場。”

1992年3月,萬步炎得到機會去日本進修,學習深海采礦。“90年代初,我國的海洋研究和人才培養才剛剛起步。一開始,日本人都覺得中國來的人不行,看到我交出的成果還不錯,非常吃驚,說中國人怎么能做好。即便我表現很好,他們與我談話的時候,也常常表示:你只是一個特例,中國人整體水平還是不行。”國外進修的這段經歷,也激勵了萬步炎進行海洋研究的決心,“我那時候年輕,聽了以后很不服氣,想著一定要回國做出成績”。

進修結束后,萬步炎回到長沙礦山研究院進行深海采礦研究,真正接觸、鉆研海洋勘探,則是受到一次海上科考的觸動。1998年,萬步炎隨國家科考船“大洋一號”進行海上科學考察。萬步炎記得:“當時,船上租用了一臺俄羅斯的鉆機,用于勘探深海礦產資源——富鈷結殼。那時候,國內不僅沒有能勘探富鈷結殼的鉆機,連勘探所需的塑料管這種小配件都只能依賴進口。其他國家也不愿意把鉆機賣給我們,只有俄羅斯可以租借。由于操作人員對鉆機接觸少,技術不熟練,設備也比較老舊,在海上漂了兩三個月以后,一點可用的樣品都沒有鉆到。”

痛定思痛,1999年中國大洋礦產研究開發協會面向全國招標,要造一臺深海鉆機,萬步炎帶領的研究團隊參與了投標。“我上過船,知道鉆機大體的運行情況,采礦與勘探之間也有很多相通之處,所以就帶著團隊去投標了。更重要的是,我本科和研究生學習的專業就是鉆探,和單純研究海洋或者地質的團隊相比,在機械設備的制造上更有優勢。因此,從1999年中標這個項目開始,我就一直研究鉆機至今。”

海洋是最好的課堂,實踐是最好的學習

在研究院進行鉆機研發的11年間,萬步炎團隊基本解決了國家大洋資源調查鉆探的設備需求,2003年第一臺鉆機研發成功之后,大部分鉆探任務都可以用國產設備完成。而在鉆研設備的過程中,萬步炎也意識到,國家海洋領域的空白,不僅在技術上,更在人才的培養上。

2010年,20米鉆機研發成功后,萬步炎被湖南科技大學聘為教授,進入高校繼續進行研究,培養新一代的國家海洋人才。“當時我們依托機電學科進行教學,很多做海洋研究必需的課程,比如流體力學,學院都沒有開設過。”萬步炎回憶,“所以我來到學校后,做的第一件事就是開了一門海洋流體力學課。”和研究院相比,大學的研究環境更加純粹,更便于靜心研究海洋勘探。與此同時,環境的改變也需要萬步炎隨之轉變自己的思路。“從前我帶自己的團隊,只要教他們把任務完成,把成果做出來就可以了,但來到學校以后,不光要讓學生學會動手,也要重視知識的傳授和理論水平的提高。”

“每年我們都有大量時間待在海上,這期間遇到的問題,我都盡量交給學生來解決。”在海上漂了二十余年,萬步炎很清楚科考期間會遇到很多的突發情況,“科研設備不可能沒有一點瑕疵,而這些問題往往會在船上集中暴露出來,如何在最短的時間里排除故障、解決問題,不耽誤科研和生產,十分考驗學生的實踐水平和知識的遷移運用能力。”

面對復雜的精密設備和變化多端的海洋,僅僅有理論知識是不行的。遇到故障和其他突發情況時,萬步炎就會召集學生開研討會,每個人都拿出方案共同探討,讓學生運用自己的知識來解決實際問題,體驗實踐操作,自己則在學生身邊進行指導、把關。如此一來,每次出海,學生都能得到飛速的進步。“大學的條件很好,實驗裝備都很先進,人才素質也高,但是理論研究和生產實踐存在一定脫節。”在多年的實踐中,他發現:實驗室并不能完美模擬現場狀況,很多設備在實驗室運行非常良好,但到了現場還是會發生很多問題,這就使得在實驗室中模擬出的結果和實際操作中的情況相比存在偏差。

萬步炎記得,有一段時間團隊研發的鉆機鉆探到相應位置以后,總是無法順利取出樣品。大家百思不得其解,只好取出鉆頭反復研究,才發現是鉆頭中的導角安裝方向設計有誤,將導角進行改裝后,鉆機終于順利取出樣品。“如果不是親身實踐,我們根本不知道導角這樣一個小零件的方向這么重要。”在海洋這個大課堂上,可以收獲教室和實驗室無法學到的經驗與知識,也為之后的教學和研究提供了重要參考。

“學校要同企業、同生產現場緊密結合,人才之間要相互交流,而不是博士畢業留在學校以后就再也不到一線去,生產線上的工作人員就待在生產線上一輩子,兩者互不交流。科研要提升,需要更多教師走到生產第一線;生產要發展,也需要一線工作者進入學校學習理論知識,理論和實踐相互結合,才能讓技術不斷進步。”萬步炎講道。

操作器械之余,他還很喜歡給學生在海上辦講座。“每次出海前,我都會準備一些講座內容。因為船上的生活確實比較枯燥,大家很容易感到疲勞或是想家,這時候我就會做幾個靈活的小講座,給他們調劑一下心情。”萬步炎的講座內容不僅涉及海洋研究,還有天文、量子力學、相對論,甚至音樂等,只要學生感興趣,他就會提前備好課,抽空在海上講給他們聽。

海洋是一個綜合性的大課堂,每次航行,短則一二十天,長則幾個月,不僅要考驗學生的專業技能,也是對學生心性的磨礪。而每次航行到海外的港口,體驗當地的風土人情,對于學生來說,也是一種收獲和學習。即便是對萬步炎這樣的“老海洋人”,每次進行新的航行,參與新的項目,也能學到不少新知識。譬如,在作為技術專家參與“蛟龍號”深潛項目的過程中,萬步炎就從“蛟龍號”團隊取經了更可靠的液壓油箱密封方式,以及嚴密的設備驗收、把關流程。

吃得苦中苦,方為“海洋人”

提及做一名合格“海洋人”最重要的品質,萬步炎認為一定是“吃苦耐勞”——“做海洋研究必須要到海上去。我招學生,第一件事就是給他們打預防針,把海上的情況講清楚。離家幾個月,海上枯燥無味的生活可不可以適應?暈船能不能克服?到了海上,無論是碩士、博士,還是我這個教授,都得拿起扳手、錘子、電焊,像工人一樣干活,能不能接受?如果覺得自己沒問題,再來報考。”

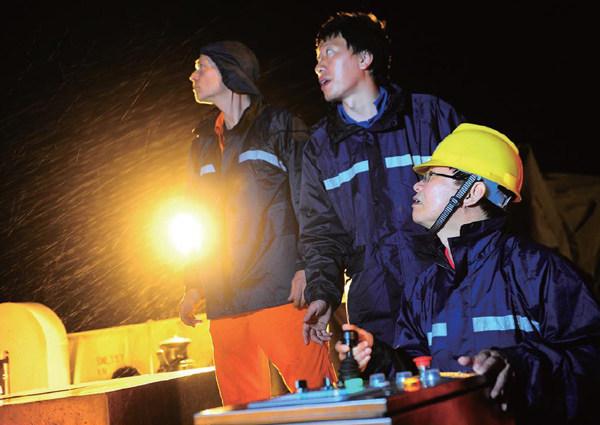

海上科考沒有白天黑夜,故障出現不挑工作時間。在船上,萬步炎的團隊會分成幾個小組連班倒,如果碰上緊急情況,連休息都顧不上。“‘海牛Ⅱ號第一次出海,在1000米的深海完成作業,準備回收鉆機的時候,回收用的設備突然壞掉,變速箱被拉裂,齒輪都從里面漏出來了,‘海牛Ⅱ號卡在1000米的深海動彈不得,上不來也下不去。我和生產廠家聯系,他們也束手無策。”雪上加霜的是,萬步炎收到氣象員警告,臺風馬上就要來了,他們只有48小時回收設備,如果拉不上來,必須砍斷纜繩逃生,“纜繩斷掉以后,幾乎不可能再找回設備,幾年的辛苦都白費了。經過緊急討論,我們最后決定現場制作一個液壓系統,替代損壞的變速箱。全船的人連夜趕制新設備,用船上現有的材料進行臨時設計、制作,難度非常大。那兩天,大家幾乎都沒怎么睡覺。船上所有能用的、能拆的材料全都拆了,組裝成應急設備,終于在臺風到來前兩小時,把‘海牛Ⅱ號拉了上來。”

只要肯堅持,一定能找到解決問題的辦法,這是萬步炎從海洋學到的重要一課。海上的情況復雜多變,作為一名研究人員,如果沒有堅定的信念,面對困難輕言放棄,不堅持到最后,多年的研究心血就可能毀于一旦。

20余年海上航行,萬步炎在自己的研究領域已經逐漸達到國際水平。“當初我在日本進修時,日本已經擁有完整的海洋學科,他們的深潛器可以潛到6500米的深海,而我們國家的海洋學科剛剛起步,科考船上的所有設備都是進口的。但現在,我國80%的勘探設備都可以自己制造,連大部分零部件也實現了國產化。目前,日本在2000米的海底可以鉆探20米,我們是230米,已經超過10倍還多。”談及自己的成就,萬步炎認為,作為一名海洋科研工作者,首先要全情付出,“我對年輕人最基本的教育,就是要獨立,要不怕吃苦,先想怎么把事情做成、做好,而不是考慮自己能得到什么回報。做科研的人,不能先衡量這件事能為我贏得多少榮譽、利益,這樣是干不成事的。純粹地考慮如何將任務完成,先去付出,自然會收獲相應的回報。”

常年生活在大洋上、研究室里,萬步炎的精力幾乎全部投入在科研上:“除了機器以外的事情已經不太能激發起我的興趣。我平時為數不多的愛好就是去外面散散步、打打乒乓球,自娛自樂。”

對于萬步炎來說,“海牛Ⅱ號”創造的紀錄遠遠不是終點,還有兩年就退休的他現在主要目標是培養下一代的海洋研究者,突破鉆機使用深度的紀錄,涉足超過8000米的海底。