建設工程師學院,打造校企命運共同體

周林娥?鄭艷秋

產教融合、校企合作是培養高素質勞動者和技術技能人才的重要形式和有效途徑,也是職業教育的特色。北京市昌平職業學校多年來一直致力于校企合作模式的探索,結合多年實踐經驗,學校和企業一起建立了產教共同體——工程師學院。工程師學院作為校企合作的載體,深化產業在專業建設中的作用,引領專業高質量發展,推動高質量復合型技術技能人才的培養。

產教融合,增強服務區域經濟發展能力

學校專業設置緊密圍繞區域產業,并整合政府、行業、企業、學校多方資源,引企入校,與行業龍頭企業或領先企業共建集人才培育、資源共享、技術創新、社會服務于一體的產教共同體。校企通過優化發展生態、匹配雙方需求、設計合作模式、建立配套機制等措施,使雙方建立牢固的合作關系,搭建了真實生產經營和人才培養培訓創新平臺,形成穩定且可持續發展的校企命運共同體載體——工程師學院。

依托工程師學院龍頭企業,專業發展與產業發展實現同頻共振,將行業最前沿的技術與標準及時融入專業人才培養方案,使人才培養更加符合市場、崗位需求,更加突出應用性和實踐性。校企協同開展專業人才培養培訓,形成了“校企一體、教產對接” “學產研銷創” “雙主體、項目化、技藝創融合” “三階雙融通”等一系列有特色的現代學徒制人才培養模式。依托工程師學院,校企聯合開展社會培訓、技術服務、產業支持等項目,實現職業院校、地方政府、行業企業等利益相關者間的有機聯結,增強了職業教育服務區域經濟發展的能力及企業的社會價值屬性。目前,學校在校內已建立聯想網絡工程師學院、京東產教融合學院、美團生活服務學院等12個工程師學院,基本覆蓋所有核心骨干專業,形成有利于專業發展的產教融合生態環境。

優化治理結構,創新企業參與的治理體系

學校持續推動基于工程師學院的治理體系變革,確立“一專業一學院”的專業建設要求,鼓勵、推動所有核心專業與行業龍頭企業或處于領先地位的高新技術企業在校內建立工程師學院。工程師學院實行院長負責制,成立理事會作為決策機構,下設標準研發中心、產業運營中心、人才培育中心和社會服務中心,分管學院各項工作。具體而言,標準研發中心開展區域產業調研工作,研發行業技術標準、學徒培養標準、課程標準、評價標準等;產業運營中心完成企業生產任務,實現“實踐育人”;人才培育中心開展現代學徒制人才培養及“雙導師”團隊建設,落實人才培養戰略;社會服務中心以服務區域經濟發展為目標,為區域產業提供技術服務、職業培訓、人才支持,并為現代學徒制人才培養提供強有力的項目支持。學院實現以章程為核心的制度體系下校企共同建設、共同管理、共享資源、共擔責任的治理局面。此外,工程師學院與專業建設委員會互為補充,共同推動專業發展。

學校從學院功能定位、合作企業、專業(群)、人員、培養方案、培養模式、社會服務等十個方面明確工程師學院建設標準,確立人力資源共享、課程體系、教法手段、資源整合、人才拓展、經營基地、積累研發等40項評價指標,將專業評價指標融入學院評價指標,推動專業建設與學院建設融為一體。同時,通過工程師學院年度績效考評,建立獎勵與退出機制,不斷激發工程師學院的發展活力。

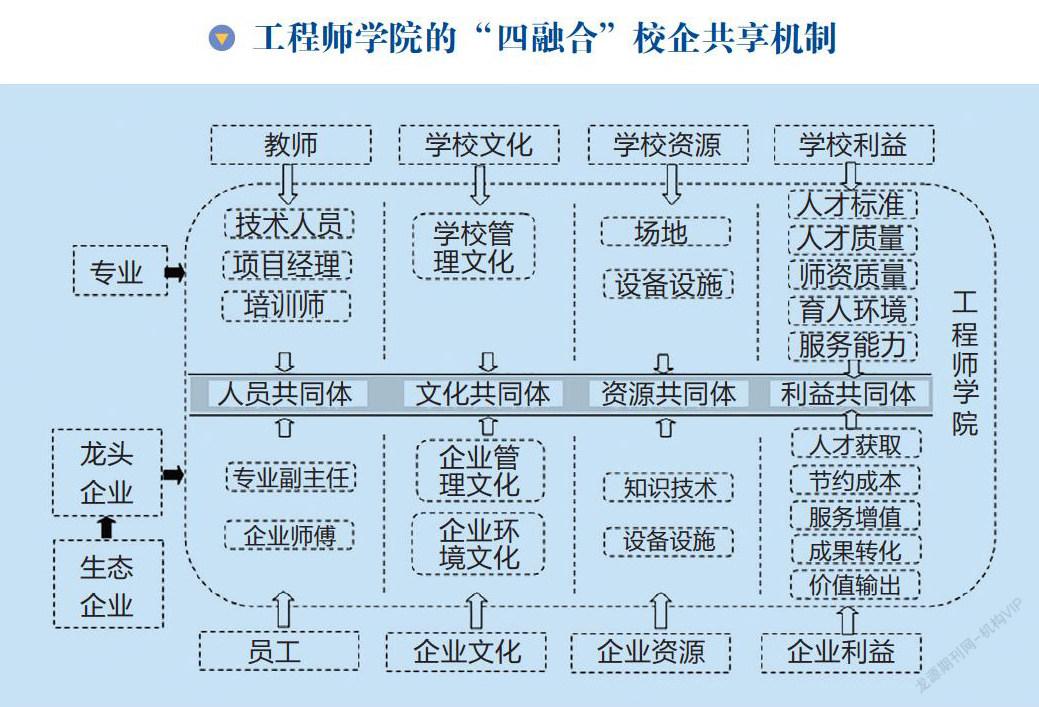

推進“四融合”,暢通產教融合路徑

工程師學院中校企雙方基于“價值共識、責任共擔、利益共享、發展共贏”,在人員、文化、資源、利益四方面形成融合共享機制。一是形成人員共同體,校企人員互融互通,企業人員被聘為學校專業副主任、專業帶頭人、兼職教師,學校教師被聘為企業項目經理、技術人員、培訓師,雙崗雙聘雙考核,暢通雙方人員之間的流動渠道。二是形成文化共同體,校內產教融合基地按照企業生產流程進行規劃,依據企業標準進行布局,遵循企業文化進行環境建設,雙方求同存異,協調建立一套相互認可的管理制度、規范與標準,校企文化融合,形成合力,營造學生職業素養形成的“社會環境”,使人才職業素養培養目標落到實處。三是形成資源共同體,工程師學院產教融合基地由校企共同投資建設,在硬件上共同投資,在軟件資源上共享。同時,行業龍頭企業有許多合作伙伴,學校依據這一企業生態,凝聚更多企業資源參與專業建設。四是形成利益共同體,基于對校企雙方的需求分析,以滿足雙方的利益訴求為宗旨,以協同發展為目標,匹配校企雙方需求,滿足雙方利益訴求,校企互利共贏。同時建立起“企業訂單—教學項目—教學產品—市場商品”的聯結,把企業訂單引進課堂轉化為教學項目,把教學產品轉化為市場商品推向市場,通過師生參與生產經營,實現產業運營與課程開發同步,與人才培養同步,與產品輸出同步,實現校企共同利益。

實施“八共建”,推動可持續發展

在專業建設方面,學校和企業著重在八個領域實施共建共管策略。一是校企共建產教融合基地,學校積極引入企業生產項目,深化產教融合,營造人才培育的產業化環境,如聯想集團在校內建立產業部門——聯想智能終端維修中心(北京)和聯想智能家居研發中心。二是共同研制現代學徒制人才培養方案,明晰雙方的培養目標和規格,明確學校授課內容和企業培養內容,建立校企聯動的培養體系。三是共同開發“育訓并舉”“工學結合一體化”的模塊化課程體系,“崗、課、賽、證”融通,教學過程與生產過程對接,滿足人才培養培訓需求。四是共同開展現代學徒制人才培養培訓,學校教師和企業師傅協同育人,學生在接受學校教育的同時,有計劃地作為學徒身份進入企業接受培訓,在潛移默化中培育工匠精神。五是共建產教融合師資隊伍,學校和企業協同師資培養,打造教師教學創新團隊。六是共同開展培訓,匯聚企業技術優勢和學校教育優勢,校企聯合開展企業員工培訓及社會培訓。七是共同開展技術服務,為區域中小微企業提供科技轉化、咨詢和信息服務。八是共同開展科技成果轉化項目,聯合承擔各級各類科研攻關課題、申報發明專利,服務中小微企業技術研發和產品升級。

工程師學院的建設模式進一步深化了校企合作、產教融合,推動形成了專業校企共建模式的“四梁八柱”,使校企成為命運共同體。學校提高了專業建設水平、人才培養質量和服務社會能力,獲得了良好的育人效益和社會效益;企業從合作中聚攬了穩定高質量的員工隊伍,獲得了良好的經濟效益,最終實現學校育人、企業聚才、政府促發展的“三贏”。

責任編輯:黃碩