我國玉米補貼政策改革及效果分析

陸子倩

摘要:玉米作為我國重要的糧食作物與經濟作物,對我國糧食安全戰略發展具有重要影響。本文通過對玉米臨儲制度以及生產者補貼制度進行研究,分析探討玉米補貼制度的優化路徑。基于相關文獻資料以及生產者剩余、消費者剩余、政府成本來探討社會總福利的增加或減少情況來對政策損益進行評價,進一步探索與優化玉米補貼制度,促進我國玉米種植結構調整,保障農戶收益與糧食安全。

關鍵詞:玉米補貼政策 改革演進 政策效果 優化建議

糧食安全問題對于每個國家來說都至關重要,作為基礎性戰略資源,確保糧食供給與安全始終是農業發展、鄉村振興的首要任務。同時由于糧食的特殊性,對糧食進行價格補貼歷來是世界各國的普遍做法。與傳統的小麥、水稻等糧食作物相比,玉米不僅是優良的糧食作物,也是畜牧業、養殖業等重要的飼料來源,是重要的經濟作物。因而玉米產量、價格波動不僅會影響種糧農民的收益,還會對下游加工企業包括生豬飼料以及生豬養殖等產生一系列的連帶效應。因此本文將圍繞玉米補貼政策,通過文獻研究法與比較分析法,結合微觀經濟學中生產者剩余、消費者剩余與社會總福利理論來分析、探討玉米補貼政策發展與改革所產生的多重影響以及優化路徑。

一、玉米補貼政策的問題及改革演進

(一)玉米臨時收儲制度

2008年受全球金融危機影響,國際糧價異常波動,沖擊我國糧價市場,特別是對于玉米而言,由于未在最低價收購制度之列,影響尤為嚴重。為防止谷賤傷農,緩解玉米主產區滯銷的問題,國家出臺了玉米臨時收儲制度,該政策的出臺對于保護農民利益、種糧積極性以及穩定糧食生產、維護市場平穩運行發揮了重要作用。但玉米臨儲政策由于高價收購,對于后續玉米的出售造成不利影響。下游加工、養殖等企業在之后加大了玉米及其替代品的進口,同時玉米進口受進口配額以及轉基因政策的雙重影響,一些中小型加工企業面臨生存困境。此外,臨儲政策還給生豬養殖造成了巨大的沖擊,玉米是生豬養殖的重要飼料原料,玉米價格波動加劇了豬周期的波動,對生豬產業穩定發展產生了不利影響。由此可見,玉米臨時收儲政策在一定時期確實起到了保護農戶基本收益的作用,但從長遠來看,通過臨儲政策對玉米價格產生直接影響,勢必干擾市場經濟發揮價格機制的作用,從而對玉米以及下游加工業、養殖業產生不可避免的不利影響。

(二)玉米生產者補貼制度

2016年,財政部出臺了《關于建立玉米生產者補貼制度的實施意見》(財建〔2016〕869號),強調了市場價格機制的重要作用,決定通過“市場定價,價補分離”來進一步做好玉米補貼制度。自此,國內外玉米價差逐漸減少,市場價格機制逐步發揮作用,國內玉米價格開始下降。這在一定程度上能夠有效緩解國內玉米庫存積壓與陳化風險。同時,該項改革也促進了玉米生產優勢區的發展,玉米供給側結構性改革進一步優化,但也需重點關注和保護玉米綜合生產能力的建設。玉米生產者補貼制度以種植面積作為補貼計算依據,導致玉米播種面積大幅增加,而單位面積投入減少,最終結果是增加了玉米總產量,一方面這不利于種植結構的調整,實際上反而是對土地資源的浪費,另一方面,玉米市場價格會受供求關系影響產生波動,難免會使得玉米種植收益大幅下降,挫傷農戶種植積極性。也有研究表明,在新政實施后,受價格市場化以及溫度影響玉米在部分產區存在一定程度減產,需要注意玉米庫存去除之后的產量保障。由此可見,玉米生產者補貼制度雖然在很大程度上緩解了臨儲政策取消所帶來的負向影響,但在實施細則上需進一步優化改善,保障農戶種糧積極性并優化種植結構。

二、玉米補貼政策福利效應分析

玉米作為重要的經濟作物,不同于純糧食作物的缺乏彈性,其需求是具有彈性的,通過簡化的供求曲線,來闡述玉米在不同補貼制度下的消費者剩余、生產者剩余、政府成本與社會總福利的增減變化,從而對政策損益作出判斷。

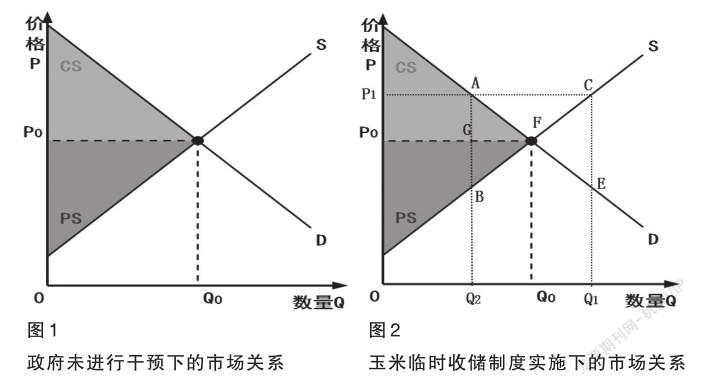

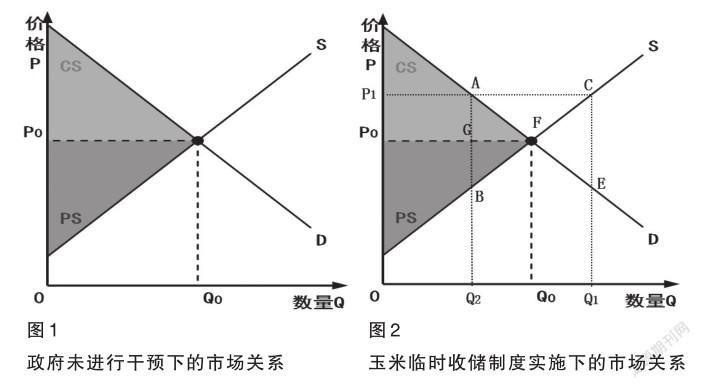

在完全競爭市場下,如圖1,市場供需平衡,能夠達到帕累托最優,需求曲線與供給曲線的交點產生供給量Q0,市場價格P0。此時沒有政府進行干預,因而沒有消費者剩余、生產者剩余、社會總福利的增減變動,也就沒有政策損益的產生。圖中紅色三角形部分為消費者剩余(CS),藍色三角形部分為生產者剩余(PS)。

但在這種情況下,由于市場定價,種植戶收益甚微,極易產生“谷賤傷農”現象,種植戶種糧積極性大為下降,糧食生產無法得到保障,容易導致糧食危機。

在玉米臨時收儲制度實施時,如圖2,政府設置最低限價P1,高于市場價P0,此時需求端受供求曲線影響,市場需求量從 Q0減少到Q2,但由于政府收購價高于市場價,生產者出于自身利益考量,在政府收購玉米的情況下會將產量擴大至Q1,從而產生Q1-Q2的產量生產過剩,這部分過剩產量由政府收購形成庫存,若價格長期處于高位,將面臨無廠商收購的陳化風險。此時,消費者剩余、生產者剩余及社會總福利相較圖1均發生變動,其中消費者剩余變動為△CS=-□AP1P0G-△AGF,生產者剩余變動為△PS=+□AP1P0G +△AGF +△AFC,政府成本=+△AGF +△AFC+△BGF+梯形BQ2Q1C(即長方形AQ2Q1C),由此可以得出社會總福利相比于無政府干預時產生變動,即△福利=-△AGF-△BGF-梯形BQ2Q1C,。

總的來說,在玉米臨儲制度的實施下,玉米產量增加,但社會總福利是減少的,政府成本是增加的。雖說玉米產量確實得到了保障,但消費者在這個市場下需求減少,尋求玉米及其替代品的進口,導致玉米高產情況下玉米及其替代品產生貿易逆差,國內庫存卻難以銷售的雙重困境。倉儲玉米面臨陳化風險以及倉儲成本的不斷加大,長此以往,政府成本將不斷加大,財政壓力加重。

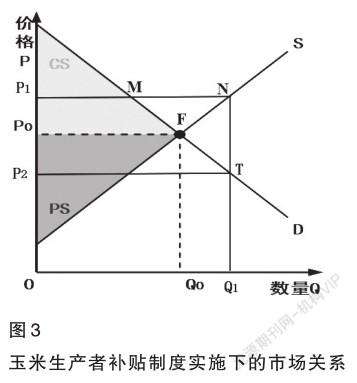

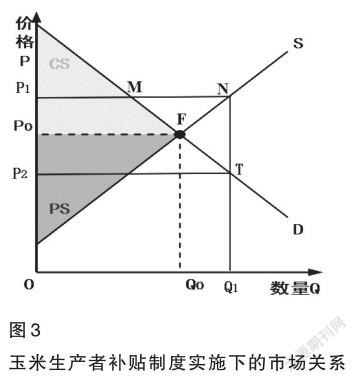

在玉米生產者補貼制度實施時,如圖3,玉米價格由市場決定,政府只針對生產者進行補貼,補貼目標價格為P1,其產量受價格機制作用為Q1,同時由于供求曲線影響,產量增加導致市場價格下降至P2,政府補貼部分即為P1 -P2的差價。此時,相較于圖1的完全競爭市場,消費者剩余、生產者剩余與社會總福利也都發生變化,消費者剩余變動為△CS=+梯形FP0P2T,生產者剩余產生變動為△PS=+梯形NP1P0F,政府成本=□N P1P2T,從而得出社會總福利變化為△福利=-△NFT。

由此可見,通過“市場定價、價補分離”的方式來進行玉米補貼,雖然社會總福利仍是減少的,但相比于臨時收儲制度,在兩者P1相同的情況下,社會總福利損失大為下降,可見生產者補貼制度更具有優勢,其政策損益更小。玉米生產者補貼制度運用財政補貼的手段,發揮市場在糧食資源配置中的決定性作用的同時,充分保障了農民種糧合理收益。但在具體實施過程中,補貼方式與補貼方法仍需進一步完善,除此之外,市場供求關系并不容易及時掌握,種植戶在進行生產時難以預測當年社會總產量,在玉米庫存逐漸出清之后如何穩定玉米產量尚需深入探討研究。

三、玉米補貼政策的改進建議

綜合來說,玉米臨時收儲制度施行時,農民積極種植綜合收益率較高的玉米作物,一方面與優化糧食作物種植結構的理念背道而馳,另一方面國內玉米連年豐收卻滯銷導致庫存積壓,而進口量居高不下甚至持續增長,國內玉米面臨倉儲成本不斷加大、陳化風險等壓力。而生產者補貼制度則在市場發揮作用的情況下保障種糧農民的合理利益,保護農民種糧積極性,能夠持續做好糧食安全戰略。同時通過對社會總福利增減變化的分析,可見在玉米補貼制度上,生產者補貼制度明顯優于臨時收儲制度,其社會總福利損失更小,是我國的玉米補貼政策日趨完善的進一步體現,在保障糧食生產者收益的同時,也有利于下游加工、養殖企業的生存與發展。但生產者補貼機制在發放過程中會有產生偏差的現象,使得一些實際生產者收益甚微。因此在補貼制度具體實施過程中仍需進一步優化與改善。

(一)完善生產者補貼實施細則

在實際發放過程中,計算依據不應只看生產面積,還應結合實際產量,防止播種面積增加而單位面積產量減少的情況出現。應結合平均畝產、產品質量等來綜合評價玉米作物,實行梯度制產品補貼標準。此外,補貼對象應為實際生產者,防止因補貼對象不明晰而導致變相增加土地承包流轉費用的亂象,致使實際生產者收益低微,挫傷農戶種植積極性。

(二)加強對補貼政策的解讀與宣傳,提高農戶認知水平

開展政策講解進村入戶,多方面解讀種植補貼政策以及種植情況分析,幫助農戶合理選擇種植面積、種類。同時及時公布糧食市場交易、倉儲情況,進一步便于農戶做出更為合理的種植選擇,推進種植結構調整,保障合理收益。

(三)在新形勢下更好地推動實現“藏糧于地、藏糧于技”

加大糧食生產科技投入,積極培育畝產高、抗貧瘠、抗病蟲、耐澇旱的優良品種。積極開展各類種植培訓,推廣農業合作社,加強對農技、農業的培訓投入,通過農業合作社的形式降低農戶個體種植風險,指派專人培訓,入社幫扶,提高農戶種植畝產效益。同時積極構建多元農業種植政策支持體系,如輪作休耕補貼、農業保險等,提高我國玉米等糧食產業競爭力。

(四)加快國內玉米價格與國際市場價格接軌

通過價格優勢,積極引導國內加工、養殖企業取消進口替代,積極使用國產玉米,去庫存的同時不斷縮小貿易逆差,進一步轉變為貿易順差,制造新的經濟增長點,促進我國玉米等糧食產業的蓬勃發展。

參考文獻:

[1].郭天寶,董毓玲與周亞成,玉米臨儲制度取消帶給農民的究竟是什么?[J].——以東北玉米主產區為例.經濟研究參考, 2017(14): 18-23.

[2].徐志剛,習銀生,張世煌.2008/2009年度國家玉米臨時收儲政策實施狀況分析[J].農業經濟問題, 2010(3): 16-23.

[3].蔣文斌,李豐.玉米替代品進口沖擊對臨時收儲政策的影響—基于VAR_BEKK_GARCH模型[J].糧食科技與經濟, 2017. 42(5): 24-28.

[4].張俊峰,于冷.玉米臨儲政策沖擊與豬周期——基于MSVAR模型的分析[J].財經科學, 2019(06): 95-105.

[5].財政部關于建立玉米生產者補貼制度的實施意見[EB/OL]. (財建〔2016〕869號).

[6].林光華,陳佳鑫.國內外玉米價格傳導效應研究—基于玉米臨儲政策改革背景下的分析[J].價格理論與實踐, 2018(03): 111-114.

[7]劉超,邢懷浩,朱滿德.收儲制度改革與我國玉米市場格局的時空演變[J].價格理論與實踐,2020(05):65-68+ 175.

[8]阮榮平,劉爽,鄭風田.新一輪收儲制度改革導致玉米減產了嗎:基于DID模型的分析[J].中國農村經濟,2020(01):86-107.

(作者單位:武漢大學)

責任編輯:李政