無底柱淺孔留礦法在溶洞斷層礦體開采中的應用

盧俊華,謝建平

(天津華北地質勘查局, 天津 300170)

爬奔金礦位于老撾瑯勃拉邦省巴烏縣爬奔村,距瑯勃拉邦省會城市54 km,為天津華北地質勘查局獨資投資勘探開采一體化的金礦,為老撾境內第一座系統化開采的地下金礦山,被列入老撾“七五”計劃重點開發項目,為華勘局拓展東南亞市場的重要基地。

爬奔金礦 2012年經老撾政府審批通過詳查報告,進入礦業開發階段。根據國內設計院提供的初步設計,采用平硐-溜井開拓,共計5個中段,分別是687,737,787,838 m和888 m中段,首采中段為687 m和737 m中段。

1 開采技術條件

1.1 礦體賦存條件

礦區主礦體為V-1號金礦體,控制長度為650 m,傾向為西傾,包括碳酸鹽脈、含雄黃及紅化蝕變巖,其中紅化蝕變巖含金品位較高,形態呈大脈狀。單工程穿礦厚度一般為1.1~6.87 m,最厚10.42 m,屬于極薄至中厚礦體。礦體傾角集中于 55°~60°,從上到下傾角呈變陡趨勢,屬于傾斜至急傾斜礦體。

1.2 礦石特性

礦石為單一金礦物,成分較簡單,主要載體為方解石,另含少量黃鐵礦,蝕變巖中偶見自然金,以微粒金和細粒金為主。礦石構造主要有角礫構造、塊狀構造和細脈狀構造。

1.3 礦石圍巖條件

主礦體上下盤圍巖均為礦化蝕變的碎裂灰巖、大理巖等,中等穩固。部分蝕變巖及接觸的上下盤灰巖中存在小溶洞。礦石體重2.63 t/m3,圍巖體重2.66 t/m3,松散系數 1.55。

1.4 水文及環境地質條件

參照區域內湄公河水位作為最低侵蝕基準面標高(+300 m),本期回采礦體標高在+687 m以上。雨季時,灰巖巖溶及砂巖裂隙滲水為主要補給水來源。礦區水文地質條件為簡單類型。

礦區內北東-北北東向破碎帶和韌脆性剪切帶發育,不良地質包括溶洞和巖溶漏斗,礦區環境地質條件為中等類型。

1.5 工程地質條件

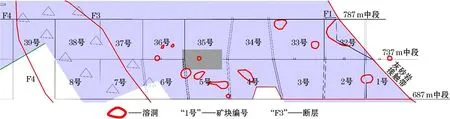

礦區工程地質條件屬可溶鹽巖類為主的復雜類型。回采中發現礦體中存在尺寸不同的溶洞,充填物以紅色黏土和灰巖碎屑完全或不完全充填,多伴有滲水,其中 32號礦塊遇到大型溶洞充填物,對礦體回采和出礦有較大影響。687 m和737 m中段部分礦塊及斷層分布見圖1。

圖1 礦塊溶洞分布

2 采礦方法優選

爬奔金礦礦區控礦構造為斷層,區域破碎帶多、巖溶發育,礦體以急傾斜中厚礦體為主。此類礦體回采中面臨以下問題。

(1)老撾是東南亞唯一內陸國家,工業落后,設備材料依靠進口,工人技術水平較低,開采時應盡量選擇工藝簡單、安全性高的采礦方法。

(2)礦區礦體厚度為極薄至中厚,以中厚為主,存在礦體厚度突變的可能。選擇采礦方法需要考慮礦體厚度變化因素。

(3)礦區斷層破碎帶發育,回采過程中要注意控制礦塊暴露面積,控制地壓;巖溶充填物以紅色黏土和灰巖碎屑完全或不完全充填,多伴有滲水,選擇采礦方法時需考慮充填物對出礦的影響。

查閱文獻資料,類似巖溶發育礦體回采經驗較少。充分考慮礦體賦存條件、礦石特性、上下盤圍巖穩定性、工程及水文和環境地質條件、設備現代化程度、生產能力要求、老撾區域生產力特點等因素,結合國內外同類礦山的開采經驗,初選平底結構淺孔留礦法和上向水平干式充填法。本著安全可靠、易于管理、便于操作的原則,最終確定采用平底結構無底柱淺孔留礦法,該方法具有工藝簡單、采切工程量少、能處理礦體厚度和傾角變化大、出礦簡單等優點。

3 無底柱淺孔留礦法

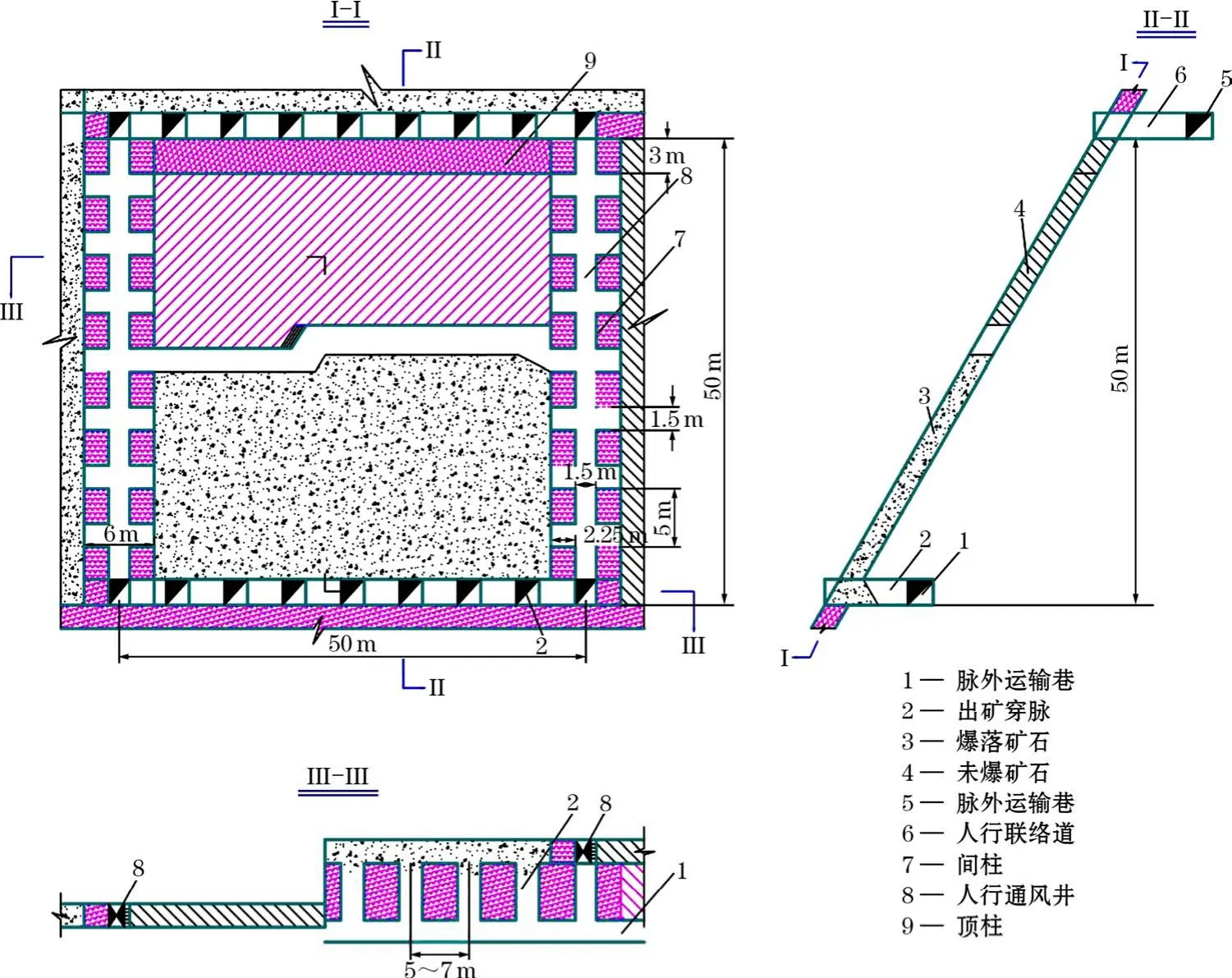

爬奔金礦礦體平均厚度為3.36 m,采用無底柱淺孔留礦法(見圖2)可得到較好效果。對于底部最大寬度達到12 m的高品位32號礦體,通過下部對應2號礦體挑頂回采,實現了頂柱的高品位礦石回采。

圖2 平底結構淺孔留礦法

3.1 適用條件及采場結構參數

該方法適用于水平厚度小于5 m(對于部分7~8 m的礦體也可采用),傾角為55°以上,礦石和頂板圍巖穩固性中等及以上的礦體。

采場沿走向布置,長50 m,寬為礦體厚度,中段高度 50 m,頂柱高度為 3~5 m,間柱寬度為 6 m,分層高度為1.8~2.0 m,采場底部采用平底結構,每隔5~7 m布置一條出礦穿脈。

3.2 采準切割

采切工程包括拉底巷、脈外運輸巷、出礦穿脈、人行通風井和人行聯絡道,其中拉底巷、脈外運輸巷及出礦穿脈隨巷道安裝22 kg軌道和道岔,根據需要安裝滑觸線。

根據各中段平硐見礦位置,沿脈施工拉底巷,副產礦石通過放礦系統進入原礦倉;脈外運輸巷跟隨拉底巷揭露礦體情況,沿脈布置在礦體下盤,稍落后于拉底巷施工;沿脈下盤每隔5~7 m布置一條出礦穿脈直接與拉底巷貫通,出礦穿脈長度根據出礦設備調整;每隔50 m左右,于礦巖完整性好、礦體品位低處施工脈內人行通風井,傾角同礦體傾角,若礦體品位較高或巖石破碎,則施工下盤人行通風井,并于人行天井中每隔5 m布置人行聯絡道,作為人員、材料進出采場通道。

3.3 回采工藝

在采場內由下向上分層回采,分層高度為1.8~2.0 m;采場內由一端向另一端退采,梯段工作面開采,采用YSP-45型鑿巖機鉆鑿上向淺孔落礦,炮孔布置形式采用梅花形,孔間距為0.8~1.0 m,排距為0.6~0.7 m,孔深為1.8~2.0 m,每米崩礦量2.5 t,YSP-45 型鑿巖機效率 20~28 m/(臺·班)。爆破采用乳化炸藥,非電導爆管起爆。

3.4 出礦

在出礦穿脈通過裝巖機或扒渣機出礦至0.7 m3翻轉式礦車,再采用ZK3-6/250電機車牽引至737 m中段卸至溜井,687 m中段直接運輸至原礦倉。每次落礦只出1/3左右的礦石,以便在采場內形成2.0 m高的工作空間,其余留在采場內作為回采工作平臺,采場回采結束后進行大量放礦。

回采過程中須加強頂板松石危石的清理,必要時采用木材、錨桿或錨桿加金屬網加固頂板。

新鮮風流由中段脈外運輸巷經人行通風井和人行聯絡道進入采場,洗刷工作面后,污風經另一側人行通風井回至上中段平巷排出。采場爆破之后,為使炮煙得以盡快排除,需配備局扇加強通風。

3.5 主要技術經濟指標

無底柱淺孔留礦法在爬奔金礦的應用獲得了較好經濟指標,包括:采場生產能力80 t/d,采切比 10.71 m/kt,損失率 8%(富礦段間柱和頂柱回采),貧化率10%,采礦工效13.3 t/工班。

4 結語

(1)平底結構淺孔留礦法在爬奔金礦的應用實現了落后生產力、復雜工程地質條件下的安全穩定生產,滿足了日供礦600 t/d的生產能力要求。

(2)含水的溶洞充填物出礦難度大,易造成堵塞、結頂,平底結構大大提高了出礦效率,降低了出礦事故率。

(3)對于斷層附近含破碎帶礦石,淺孔留礦法采場堆存大量礦石有助于確保采場穩定性,通過先回采周邊礦石,再逐步回采部分破碎礦石,優于分層充填采礦法。