貴州省非煤礦山事故統計分析與對策措施

席政,席德美

(1.畢節市應急管理服務中心, 貴州 畢節市 551700;2.盤州市水務局柏果鎮服務中心, 貴州 畢節市 551700)

貴州省位于我國西南部,礦產資源種類繁多、分布廣泛、儲量豐富,是著名的礦產資源大省。全省已發現的礦產110多種,其中有76種探明了儲量,有多種礦產的保有儲量排在全國前列。目前,該省主要開采的非煤礦種有磷礦、鋁土礦、金礦、錳礦、硫鐵礦、重晶石礦、石灰石礦等。長期以來,非煤礦山事故時有發生,亟需對其特點、原因進行分析,并結合實際提出相應的對策措施。

1 2012—2017年非煤礦山事故統計

2012—2017年,全省非煤礦山企業共發生事故54起,死亡76人,其中發生較大事故4起,死亡15人,沒有發生重大以上事故。

1.1 近6年事故發生具體情況

從發生的年份來看,事故相對集中在2012年,事故起數和死亡人數總體呈下降趨勢。2012年共發生事故25起,死亡34人,分別占總數的46.3%和44.7%;其余年份分別為2013年(6起、8人)、2014年(2起、9人)、2015年(8起、11人)、2016年(7起、7人)、2017年(6起、7人)。年度事故發生情況如圖1所示。

圖1 各年度事故情況

1.2 各市州事故發生具體情況

從發生地區分析,事故相對集中在遵義市、安順市和銅仁市。死亡人數超過10人的地區有3個,分別是銅仁市(18起、26人)、安順市(10起、12人)、遵義市(9起、12人),共發生事故37起、死亡50人,分別占總數的68.5%和65.8%;死亡人數 5~10人的地區 3個,分別是貴陽市(3起、7人)、六盤水市(5起、5人)、黔東南州(3起、6人),共發生事故11起、死亡18人,分別占總數的20.4%和23.7%;死亡人數5人以下的地區3個,分別是畢節市(3起、4人)、黔南州(2起、3人)、黔西南州(1起、1人),共發生事故6起、死亡8人,分別占總數的 11.1%和 10.5%;事故起數在 3起以上的縣有4個,分別是赫章縣(3起、4人)、松桃縣(8起、11人)、桐梓縣(3起、5人)、紫云縣(3起、3人),共發生事故19起、死亡23人,分別占總數的35.2%和30.3%。各市州事故情況如圖2所示。

圖2 各市州事故情況

1.3 每季度事故發生具體情況

從事故發生時間分析,事故相對集中在第4季度。第4季度共發生非煤礦山事故20起,死亡28人,分別占總數的37%和36.8%;其余各季度分別為:一季度(9起、16人)、二季度(14起、18人)、三季度(11起、14人)。每季度事故情況如圖3所示。

圖3 每季度事故情況

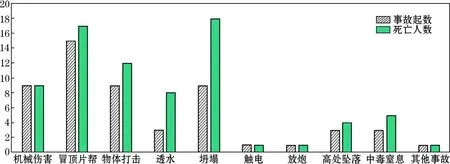

1.4 各類型事故發生具體情況

從事故類型分析,事故主要集中在機械傷害、冒頂片幫、物體打擊、透水、坍塌5類事故。共發生機械傷害(9起、9人)、冒頂片幫(15起、17人)、物體打擊(9起、12人)、透水(3起、8人)、坍塌(9起、18人),事故45起、死亡62人,分別占總數的83.3%和81.6%;其余觸電(1起、1人)、放炮(1起、1人)、高處墜落(3起、4人)、中毒窒息(3起、5人)、其他事故(1起、1人)。各類型事故情況如圖4所示。

圖4 各類型事故情況

從事故發生的原因看,上述事故均為責任事故,事故主要原因基本都是現場負責人和從業人員安全意識淡薄,違章指揮、現場管理不到位,安全教育培訓不到位,生產場所安全設施缺少或有缺陷;從業人員違反操作規程、自我保護能力差,安全管理制度和安全操作規程不健全,隱患整改不到位。

綜上所述,貴州省 2012—2017年非煤山礦安全生產事故總體呈現以下特點:事故均為責任事故;事故起數和死亡人數總體呈逐年下降趨勢;事故類型集中在機械傷害、地下礦山冒頂片幫、物體打擊、透水和露天礦山坍塌;第4季度為事故易發期。近年來事故集中發生在銅仁市,下一步必須把銅仁市作為安全監管的重點區域。

2 主要問題及成因分析

2.1 客觀原因及歷史遺留問題

(1)缺乏產業規劃。2012年以前各級政府及有關部門一直未制定非煤礦山長期產業發展規劃,沒有嚴格執行非煤礦山最低規模和最短服務年限的準入條件,沒有總體規劃非煤礦山數量布局,沒有規定非煤礦山的選址條件,導致全省非煤礦山遍地開花,安全生產條件不足,致使很長一段時間,相關部門花費了大量精力推進非煤礦山整頓關閉、整合重組和提升改造。

(2)礦山多、散、小。全省共有金屬非金屬礦山2489家,其中小型2257家,占總數的90.68%。按開采方式劃分,露天非煤礦山共有 2139家,其中小型礦山 1955家,占總數的 91.4%;地下礦山350家,其中小型礦山302家,占總數的86.3%。全省 88個縣(區)中,除貴陽市云巖區、南明區外,86個縣(區)均有金屬非金屬礦山。

(3)機械化、自動化水平不高。目前全省露天礦山基本實現了機械鏟裝、爆破、運輸作業,但是全省245家生產和建設的地下礦山,僅有37臺撬毛臺車、98臺電機車和19臺天井鉆機,部分原因是大多數地下礦山規模小、效益差,導致在機械化、自動化上的投資不足。

(4)尾礦庫治理難度大。2012—2016年間,雖然中央財政撥款治理了 16座尾礦庫,但是目前還有6座無主尾礦庫缺乏相應資金治理,部分有主尾礦庫由于企業經濟效益不景氣,尾礦庫閉庫工作也未按照規定實施。

(5)從業人員文化水平低。從業人員以民工為主,文化素質普遍偏低,沒有經過專門的生產技能培訓和安全生產培訓,安全意識薄弱,且流動頻繁,使得培訓和管理難度大,因此將民工轉化為產業工人的道路曲折漫長。

2.2 企業安全生產主體責任落實不到位

(1)安全意識淡薄。部分業主、管理人員存在重生產輕安全的思想,安全管理水平不高,缺乏必備的安全知識。如“6·18”冒頂事故,造成2名安全管理人員死亡,直接原因就是這2名安全管理人員缺乏安全意識,站在裂縫頂板下側違章指揮撬頂作業,頂板冒落造成事故發生。

(2)技術人員配備不足。大多數小型露天采石場沒有配備專業技術人員,也沒有聘用專業技術人員、注冊安全工程師、委托相關技術服務機構為其提供安全生產管理服務;大多數地下礦山地質、測量、采礦、通風、機電等專業技術人員配備不足。目前全省非煤礦山企業從業人員有28836人,其中大專以上礦山工程類專業技術人員735人,僅占從業總人數的2.55%,與全省非煤礦山2584家的規模難以匹配。

(3)企業員工安全教育培訓不到位。企業安全教育培訓存在培訓師資力量薄弱、培訓時間不足、培訓內容無針對性、培訓不考試、考試把關不嚴、新進人員未落實師帶徒制度等現象,導致企業“三違”現象長期存在。

(4)規章制度制定落實不到位。制定的安全操作規程和制度照搬照抄,只是為了應付相關部門檢查,成了“墻上制度”,“制度上墻”,制度和規程不落實,落實不到位,不具備實際操作性、針對性等問題。

(5)外包工程管理不規范。部分企業對外包單位的安全管理松懈,存在一包了之的現象,沒有對外包單位的安全生產工作進行檢查監督和考核。

(6)安全投入不足。部分企業由于規模小、效益差,安全投入長期不足,尤其是近年來在礦產品價格持續走低的壓力下,礦山企業以犧牲安全謀取經濟效益的現象時有發生,安全投入減少,安全管理弱化,技術裝備水平普遍偏低。

2.3 非法違法生產問題突出

(1)未批先建。個別礦山企業打著當地政府招商引資的旗號,未履行“三同時”手續,擅自組織工程建設,導致存在重大安全隱患。

(2)以采代建。一些礦山企業建設期長達幾年,多次變更,不認真按照設計進行施工建設,卻在建設中偷采盜采,違規組織生產,以采代建現象不同程度的存在。

(3)法律敬畏不夠。有的礦山企業不但存在安全隱患,不按設計生產建設,違法現象長期存在,甚至對監管部門下達的監管指令拒不執行,有甚者更是阻礙監管執法工作,藐視國家法律法規。

(4)違法行為屢禁不止。當企業獲取的利潤遠遠大于因安全生產違法行為而受到的經濟處罰時,企業就會變本加厲,重復違法。

2.4 中介機構發揮效能不足

(1)行業自律性差。中介機構市場運作不規范,惡性競爭,人為降低服務水平,評價報告可信度低,甚至提供虛假報告。

(2)設計報告失真。中介機構出具的開采設計方案、設計圖紙、安全專篇和安全設施設計不能滿足企業實際生產建設需要,或者不符合現場實際,存在“兩張皮”情況。

(3)技術服務質量差。中介機構提供的技術服務,特別是給小型露天礦山企業提供技術服務時,沒有為企業認真把脈,對企業存在的重大安全事故隱患視而不見,對企業生產和建設中遇到的問題不能提出針對性、合理合法的技術措施。

2.5 安全監管隊伍建設任務艱巨

(1)監管人員少。非煤礦山安全監管主要依靠縣級安監部門,全省非煤礦山類縣級監管人員432人,金屬非金屬礦山2489家,平均1位監管人員要監管6家企業,難以做到每月對企業的全覆蓋檢查。

(2)監管隊伍不穩定。一是縣鄉安監隊伍人員崗位輪換過于頻繁;二是國家扶貧攻堅抽調了部分監管人員下鄉工作。

(3)專業構成不合理。全省從事非煤礦山安全監管人員有 1412人,其中大專以上礦山工程類專業技術人員338人,占從業總人數的23.9%,這與《安全生產“十三五”規劃》中提出的專業監管人員不低于75%的要求還有很大差距,反映出安全監管人員結構不合理,專業監管人員占比少。

3 對策措施

3.1 進一步優化礦業結構

制定非煤礦山中長期產業發展規劃,從國家產業政策入手,從提高礦山最低規模和最短服務年限準入條件入手,繼續推進礦產資源整合,要緊緊抓住中央推進供給側結構性改革、“三去一降一補”以及防治污染攻堅戰的歷史性機遇,聯合有關部門對不符合最小開采規模標準的礦山、假整合和超層越界開采的礦山、位于自然保護區內的礦山、存在重大隱患無力整改的礦山,以及安全生產許可證有效期滿不申請延期的礦山,依法實施整頓關閉。

3.2 落實企業主體責任

一是推動企業建立健全全員安全生產責任體系;二是推動企業健全全員安全生產責任制度;三是依法依規設置安全管理機構和配備相關人員;四是確保安全投入到位;五是加強“雙控”和標準化建設;六是鼓勵企業推行健康、安全、環境一體化管理體系。

3.3 加強教育培訓

一是加強安全生產教育培訓體系建設,落實企業在從業人員安全教育培訓方面的主體責任,逐步建立由學校專業教育、職業教育、企業教育和社會化宣傳教育構成的全方位安全生產培訓和教育體系,實現安全生產培訓和宣傳教育的社會化、制度化、科學化、規范化;二是提升從業人員專業素質,推進班組長專業化、員工職業化,變企業招工為學校招生,變民工為產業工人,形成學歷教育與業務培訓全覆蓋體系,通過企業間人才交流、職業技術培訓等方式進一步提高非煤礦山企業主要管理人員、安全負責人、技術負責人等的安全管理知識和管理能力。

3.4 強化應急處置能力

一是建立和完善企業安全投入機制;二是建立和完善政府對安全生產的扶持激勵機制;三是強化應急救援和應急處置能力建設。

3.5 加強技術支撐體系建設

一是積極探索推行“政府出資、中介服務、企業落實”的綜合中介服務模式,推動企業購買以注冊安全工程師專業化服務為核心的最低安全生產服務;二是充分發揮技術服務機構、安全專家作用;三是完善安全技術服務機構工作規范,保障技術服務工作依法開展;四是加大對中介機構的安全監管,嚴厲打擊弄虛作假等行為。

3.6 提升監管能力

一是嚴格落實政府監管責任,建立省、市、縣非煤礦山安全監管權力責任清單,嚴格落實分級監管;二是加大監管執法力度;三是提升安全監管執法效能;四是加大執法監督考核。

3.7 打造新時代安全監管隊伍

一是建立干部培養機制,建立干部發現儲備、培養鍛煉、選拔使用和管理監督全鏈條機制,大力發現儲備年輕干部,重在政治歷練和實踐磨煉;二是提高新招錄干部入職門檻,招錄工作人員時,必須要求報考人員具備相關專業和企業安全生產工作經驗兩個先決條件;三是加強干部交流和輪訓;四是加強安全教育培訓力度;五是加大干部隊伍的監督管理;六是大力推進非煤礦山安全監管隊伍資格化、專業化、職業化,建立安全監管人員準入制度和執業資格證書制度。

4 結語

通過統計分析貴州省 2012—2017年非煤礦山行業安全生產事故存在的問題,提出相應對策措施,結合《非煤礦山安全生產“十三五”規劃》《貴州省“十三五”安全生產規劃》和目前貴州省非煤礦山工作的總體思路,建議今后應在落實產業發展規劃、落實企業主體責任、加強安全教育培訓、落實政府及部門監管責任、加強安全監管隊伍建設、加強應急保障能力建設、加大安全生產投入等方面著手,為進一步加強貴州省非煤礦山企業安全生產工作提供借鑒。