我國科技創新與區域經濟發展的耦合性關系研究

吉祥

摘要:本文選取1992年至2019年的數據,通過采用實證方法TVP-SV-VAR模型進行經濟發展與科技創新的動態耦合性關系分析和原因分析。實證分析發現,我國存在經濟發展與科技創新發展單方向協調發展不足的情況,但長期來看,我國科技創新對區域經濟發展基本為正向促進作用。

關鍵詞:經濟發展;科技創新;耦合性

一、引言

21世紀是科技強國時代,科技發展作為全球發展新趨勢,逐漸成為各國提升全球綜合競爭力,提高國際地位的重要驅動力。2020年9月11日,習近平主席在京主持召開科學家座談會并發表重要講話提出,“中國的現代化進程必須把科技創新擺在核心位置”,彰顯出我國建設科技創新型國家的決心和重視。科技創新是提高綜合國力的重要支撐和引領力量,是貫徹綠色協調發展的不竭動力。科技創新是強國之根本,是決定未來世界發展格局的重中之重。科技創新能夠給予經濟發展針對性的、持續的、有力的支持。歷史上,每一次經濟改革、大發展的出現都離不開科學技術的創新、保障和支持。

此前,學術界的研究主要集中于科技創新對經濟發展的效應研究,如門檻效應、非線性關系等,而通過研究區域經濟發展與科技創新之間的動態耦合性關系、經濟發展與科技創新二者之間的影響機制,來探索構建經濟發展支持科技創新對策的成果相對較少,以經濟發展和科技創新耦合關系為研究案例,豐富了區域性經濟發展與科技創新的互相作用機制的理論內涵,為探究政策路徑下,科技創新推動經濟高質量發展提供很好的樣本參考。

二、文獻綜述

社會經濟問題研究中的跨學科范式越來越普遍,一些自然科學領域的概念被引入經濟學范疇內,關于“耦合”的研究就是其中一種。Glassmen(1973)是最早提出“耦合”這個概念[1],并且通過Weick等人將該概念發展到經濟領域[2]。從國內的發展來看,耦合理論第一次被應用到經濟與管理領域并幫助解決實際問題是在吳大進等學者(1990)所發表的《協同學原理和應用》一文[3]。而耦合性的含義主要是指相互關聯的兩個子系統之間的協作與并行。

從耦合理論所研究的目的及實質來看,Dubois&Gadde(2003)曾說明耦合是用來描述一個組織中不同部門、不同局部以及各個部門與各個局部之間的相互關系[4]。郝生賓和于渤(2008)認為耦合理論的研究范圍應該適當擴大,可從兩個較為重要的方面入手,即屬性的變更,包括初始屬性的縮小和放大。由于各個領域之間的模糊性增大,耦合理論在經濟和管理的領域被廣泛使用,有關技術創新和處置、產業集群和產業鏈以及低碳經濟和生態環境方向的文獻不勝枚舉[5]。本文以徐玉蓮(2013)、袁永(2014)、譚蓉娟(2013)、王仁祥(2016)和張芷若(2020)李陽(2020)[6][7][8][9][10][11]等人的研究為基礎,發現經濟發展與科技創新之間的耦合關系,主要指經濟發展和科技創新的相互影響和相互扶持,前者主要強調科技創新對經濟高質量發展的促進作用,而后者主要強調經濟發展反哺于科技創新。本文通過構建TVP-SV-VAR模型,研究我國經濟發展和科技創新在不同時期耦合關系特征,驗證我國科技創新對經濟發展支持不足的基本假設,并通過對我國經濟發展與科技創新之間在不同時期中的動態耦合關系進行分析,發現支持不足的主要原因和影響因素。

三、實證研究

1.指標體系及數據來源

對科技創新指標的選取分為兩個階段,分別為研發階段和成果轉化階段,選取指標為專利授權數(PA)、科研人員數量(SR)、技術市場成交合同數(TMC),共計3項指標。經濟發展方面,將每年國內生產總值作為經濟發展衡量指標。所使用數據均來源于中國科技統計年鑒和國家統計局,數據采用區間為1992年至2019年,時間跨度較長,便于開展實證研究。

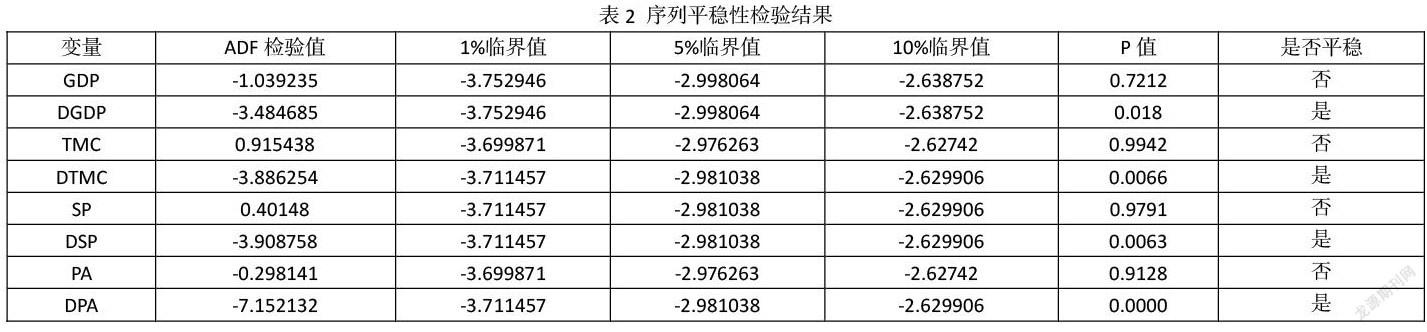

2.平穩性檢驗

在進行平穩性檢驗過程中,首先對各數列進行自然對數處理,其后采用ADF單位根檢驗對時間序列進行平穩性檢驗,結果發現原序列均不是平穩序列。因此對各序列進行一階差分處理,分別記為DGDP、DTMC、DSP、DPA。再對一階差分后的數據進行平穩性檢驗,如表2所示,結果顯示各個時間序列在5%的置信區間下,均拒絕原假設,各數據通過平穩性檢驗。

3.滯后期選擇

實證模型的滯后階數越大,需要估計的系數參數急劇增加,響應自由度就越小。綜合LR、FPE、AIC、HQIC、SIC準則(表3)的選擇結果,實證研究應選用1階滯后,作為模型滯后階數選擇。

為驗證1階滯后系數選取合理性,還需進行單位圓檢驗和根模倒數檢驗,從圖1和表4可以看出,所有散點均在單位圓內,并且所有根模倒數小于1,符合實證模型開展要求。

4.協整檢驗

GDP、TMC、SP和PA四個指標均在進行一階差分處理后,呈現數據平穩,因此可以繼續進行協整性檢驗。協整性檢驗如下表所示。

從特征根檢驗統計量可以看出,在5%的置信水平下拒絕了最多存在一個協整關系的原假設,其P值為0.0346,但接受了至多存在兩個協整關系的原假設,其P值為0.205,即當前變量最多存在兩個協整關系,因此GDP、TMC、SP和PA四個變量存在兩個協整關系。

5.參數估計結果分析

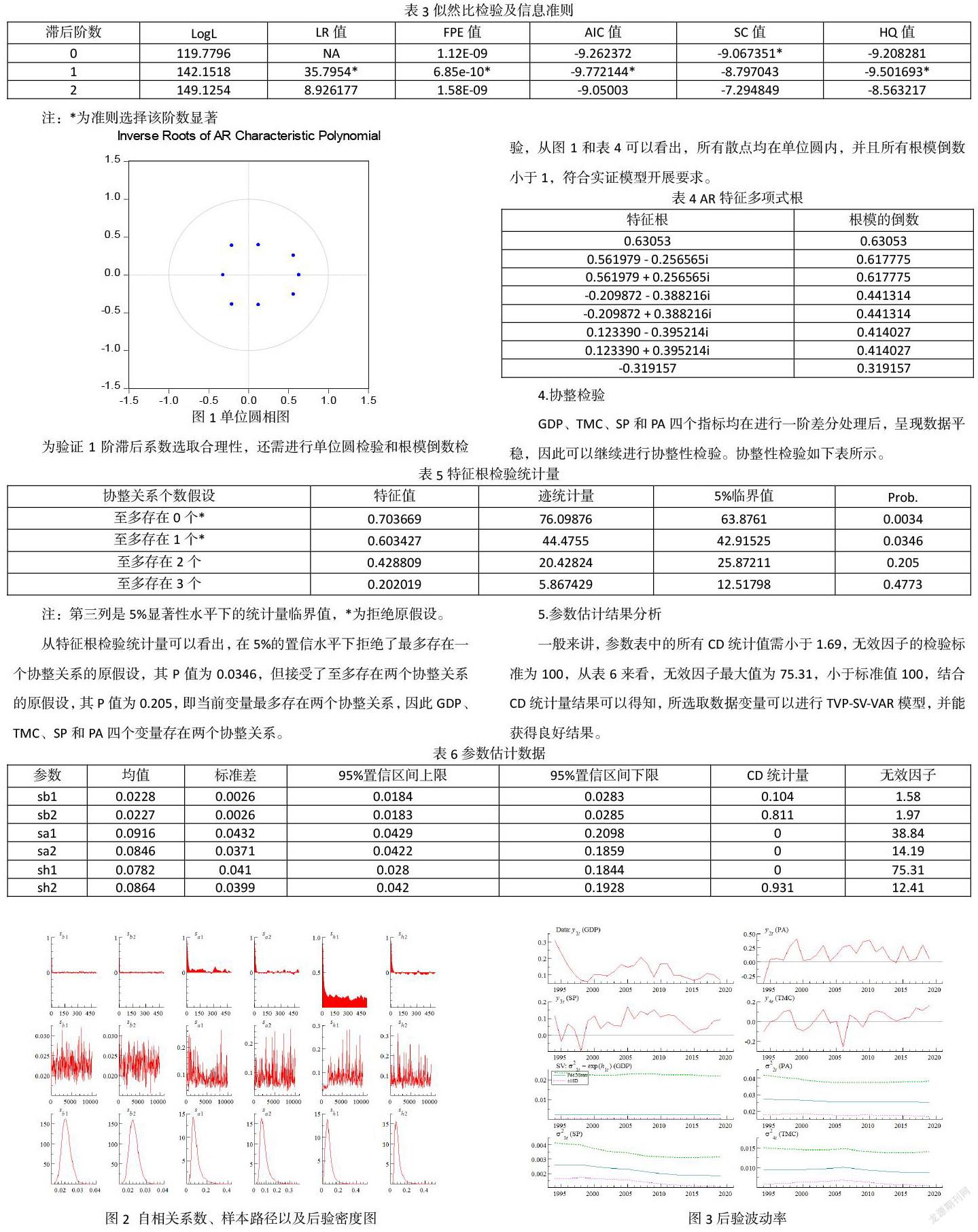

一般來講,參數表中的所有CD統計值需小于1.69,無效因子的檢驗標準為100,從表6來看,無效因子最大值為75.31,小于標準值100,結合CD統計量結果可以得知,所選取數據變量可以進行TVP-SV-VAR模型,并能獲得良好結果。

圖3描述了四變量的波動率,四個變量均未出現異方差現象。

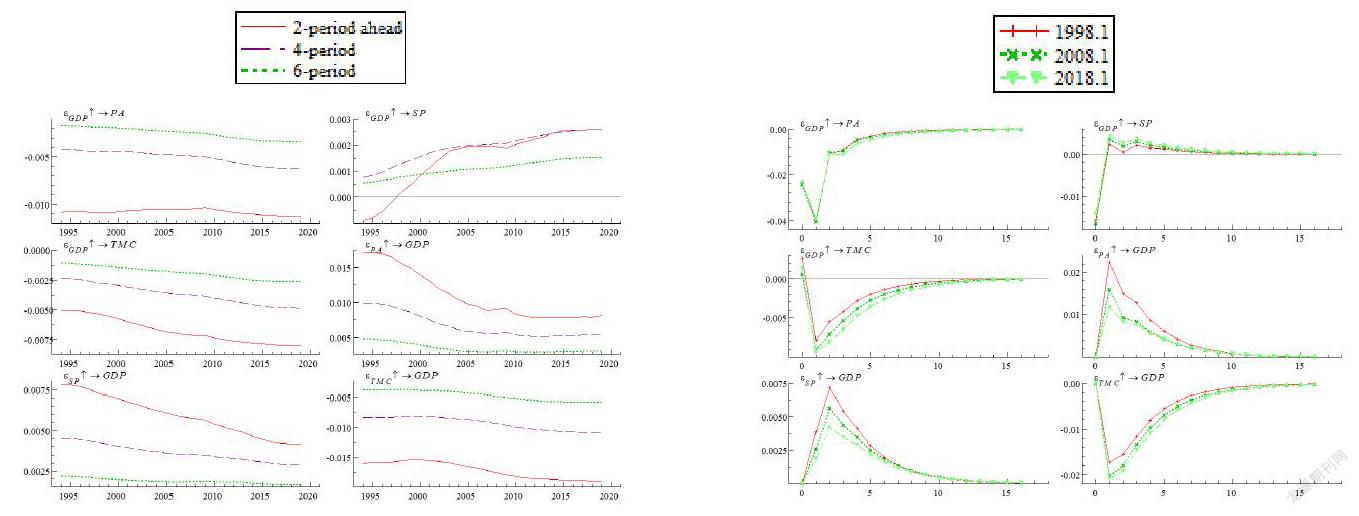

6.等間隔脈沖響應函數

等間隔脈沖函數作為TVP-SV-VAR模型的重要產出之一,可以有效分析各數據變量在短期、中期和長期中,以及在不同時間節點情況下的互相影響機制,并明確表現出在不同變量正單位沖擊下,各變量自身發展態勢,為研究我國經濟發展和科技創新協調發展關系,提供重要實證支撐。在進行等間隔脈沖響應函數操作時,考慮到各變量滯后期選擇和我國實際發展狀況,本文選擇滯后期數2、4和6三個滯后期限作為短期、中期和長期,即兩年、四年和六年期。等間隔脈沖響應函數分析分為兩部分,分別為科技創新類指標對經濟發展的影響和經濟發展對科技創新各級指標的影響。本文擬通過這兩大類指標之間的互相影響,得出我國科技創新各項指標對經濟發展的影響態勢,并通過正負作用機制和影響系數大小,來找出當前科技創新支持經濟發展的薄弱之處。

從科技創新角度來看,科研人員當時量和專利授權量都對經濟發展有著極為顯著的促進作用,只是隨著滯后期的增加,所產生的促進作用逐漸下降。科研專利和科研人員是維持科技創新的重要基礎,能夠創造新的經濟發展活力和增長點,是科技創新活動的主要作用之一。技術市場交易金額對區域經濟發展增長有消極影響,但消極影響隨著時間的推移和滯后期的增加,逐漸往正向影響靠攏,說明我國科技成果資本轉化速度較慢,缺乏資本變現能力。反過來從經濟發展影響科技創新的角度來看,經濟發展對專科授權量和技術市場交易額起負面抑制作用,對科研人員當時量起正向作用。我國經濟的發展逐漸進入放緩狀態,社會資本逐漸向科創領域靠攏,所以隨著滯后期的不斷增加,逐漸顯示出由負面影響上揚為正面影響的趨勢。

7.時點脈沖響應函數

本小節為時點脈沖響應函數圖像分析,旨在研究我國科技創新發展與經濟發展在不同時期下,不同時點的動態特征關系。選取的三個時間點分別是1998年、2008年和2018年,分別屬于亞洲金融危機期、全球金融危機和經濟發展進入新常態時期。科技創新所屬三項指標中科研人員與專利授權量為正向作用,技術市場交易為負向作用,并且三個時點發展階段影響作用不但下降,始終以2018年時點影響程度最低。說明當前我國科技創新發展潛力尚未完全開發,當前科技創新發展態勢不能成為促進經濟發展的中堅力量,我國還需繼續大力發展科技創新,加強科技創新發展導向。

四、研究結論

經實證研究發現,我國科技創新和經濟發展之間的耦合關系較弱,經濟發展對科技創新的促進更多體現在人力資源方面,對于科技成果轉化和科技成果產出并未產生明顯的促進作用。反之,科技創新對經濟發展促進明顯,不論在何種階段,均體現出明顯促進作用。當前在十四五規劃的政策導向下,經濟發展帶動就業是經濟發展本身所帶來的紅利之一,因此如何加大經濟資本向科創領域傾斜,發展何種科創領域支柱產業是當前亟待研究的問題。

參考文獻

[1]Glassman,R.B.Persistence and Loose Coupling in living Systems[J]. BehavioralScience,1973,3(18):83-98.

[2]Weick,K.E.Educational Organization as Loosely Coupled System [J].1976(21):1-19.

[3]吳大進,曹力,陳立華.協同學原理和應用 M.武漢:華中理工大學出版社,1990.

[4]Change and Continuity in the Supplier Base: A Case Study of a Manufacturing Firm 1964-2002. Anna Dubois,Lars-Erik Gadde,Lars-Gunnar Mattsson. Journal of Customer Behaviour . 2003

[5]郝生賓,于渤.企業技術能力與技術管理能力的耦合度模型及其應用研究[J].預測,2008(06):12-15+23.

[6]徐玉蓮,王玉冬,林艷.區域科技創新與經濟發展耦合協調度評價研究[J].科學學與科學技術管理,2011,32(12):116-122.

[7]袁永,陳麗佳.科技創新與金融發展的耦合機理及政策建議[J].科技管理研究,2014,34(20):14-17.

[8]譚蓉娟,劉貽新.戰略性新興產業科技創新與金融創新耦合效率研究——基于上市公司數據的實證分析[J].科技管理研究,2015,35(24):110-115.

[9]王仁祥,黃家祥.科技創新與金融創新耦合的內涵、特征與模式研究[J].武漢理工大學學報(社會科學版),2016,29(05):875-882.

[10]張芷若,谷國鋒.中國經濟發展與區域經濟發展的耦合關系研究[J].地理科學,2020,40(05):751-759.

[11]李陽,劉佳慧,宋沁鴿.金融科技和經濟發展協同性發展模式分析[J].市場研究,2020(05):21-23.