衛輝市近40年人居環境舒適度變化分析

賈振河 袁向春 康紅勛

摘要:利用1981-2020年衛輝市氣象資料,基于人居環境氣候舒適度評價標準,對衛輝市溫濕指數和風效指數的變化特征進行分析。通過對衛輝市人居環境舒適度進行了分析,以期為旅游業的發展規劃提供科學參考依據。研究發現:(1)衛輝市平均氣溫、高溫日數呈明顯上升趨勢;平均相對濕度、平均風速呈下降趨勢;(2)衛輝市的氣候舒適日數表現為增加的趨勢,以 00 年代為最多,80 年代為最少;(3)衛輝市秋季和春季較為舒適,冬季、夏季為較不舒適的季節;春季和冬季的舒適日數呈增加趨勢,夏季呈減少趨勢,秋季變化不明顯;(4)舒適天數較多的月份集中在4-6月和9-11月,6-9 月的舒適日數呈現下降趨勢可能與高溫日數增多有關。(5)由于夏季極端高溫、暴雨、冰雹等惡劣天氣增多,對居民生活和旅游造成的影響十分明顯;同時,年氣溫、月氣溫和相對濕度的上升,年平均舒適日數也隨之上升。

關鍵詞:氣候舒適度;溫濕指數;風效指數;衛輝

前言

衛輝市位于河南省北部,新鄉市東北部。地處中原腹地,西依太行,南臨黃河,衛輝市位于東經113°51'至114°19',北緯35°19'至35°42'之間,中國最佳文化生態旅游城市。舒適的天氣氣候對旅游業的發展具有促進作用,惡劣或極端的天氣氣候常常會影響或限制出行,從而影響旅游活動,因此,研究氣候舒適度的變化,將對旅游業的規劃發展產生重要的影響。

氣候舒適度評價研究已有近百年歷史。早期研究多基于統計經驗性指標,包括有效溫度,濕球黑球溫度指數,以及在中國應用廣泛的溫濕指數和風寒指數等。經驗指標計算簡便、易于被公眾理解:但過于簡單的計算降低了結果的準確性,無法滿足指標值和人體熱生理狀態一一對應的基本要求。其經驗性質也導致了指標應用在時間、空間維度的局限性。合理的人體舒適度模型必須以人體熱交換機制為基礎,綜合考慮環境因素、人體代謝呼吸散熱和服裝熱阻等各種因素的影響。20世紀60年代后,生物氣象學和計算機技術的進步使得基于人體熱交換模型的氣候舒適度指標得到了迅速發展;代表性指標的包括預測平均投票數,體感溫度,標準有效溫度和生理等效溫度等。然而由于熱交換理論的缺陷,上述指標均沒有被普遍接受。21世紀后,多學科的高度交叉與融合使得對人體熱量傳輸與能量代謝過程更全面、精確的描述成為可能。

1資料和方法

1.1資料

本文利用衛輝市1981-2020年40年的日平均氣溫、日最高氣溫、日平均相對濕度、日平均風速和日照時數等資料為依據,對衛輝市的人居環境舒適度進行系統的分析,揭示其變化規律,以期為旅游業發展規劃提供科學參考依據。

1.2計算方法

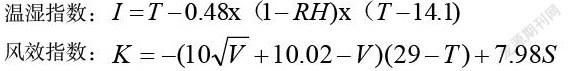

由于影響舒適度的氣象要素較多,結合有關規范中人居環境氣候舒適度評價標準,本文采用溫濕指數和風效指數來綜合評價某種氣候條件下人體的舒適與否。根據人們對環境溫度、濕度、風等的真實感受,將氣候舒適度劃分為:寒冷、冷、舒適、熱和悶熱 5 個等級。溫濕指數(I)和風效指數(K)按照下列公式來計算:

溫濕指數:

風效指數:

式中T為平均溫度(℃),RH 為平均相對濕度(%),V為平均風速(m/s),S 為平均日照時數(h/d)。

氣候舒適度采用溫濕指數和風效指數的組合進行評價。當兩種指數不一致時,冬半年使

用風效指數,夏半年使用溫濕指數。當平均風速>3m/s 時,使用風效指數。

2氣象要素變化特征分析

通過分析1981-2020年逐年平均氣溫、高溫日數、平均相對濕度和平均風速等資料,可知:

近40年來,衛輝市的年平均氣溫為14.2℃,在 13.7‐15.1℃之間變化。氣溫的年際變化呈現顯著的上升趨勢,平均氣溫以 0.29℃/10a 的速度在逐年升高。年平均高溫日數為5天,集中在出現在6-9月。出現最多高溫日的年份為2004年(13天),最少高溫日的年份為 1985 年和 1999 年,均未出現高溫日。高溫日數的年際變化同樣呈現顯著的上升趨勢,以 2.0d/10a 的速度在逐年增多。

衛輝市年平均相對濕度為69%。相對濕度的年際變化呈現明顯的下降趨勢,以1.4%/10a 的速度在逐年減少。

衛輝市平均風速為2.3m/s,極端最大風速為18.7m/s(出現在1981年2月21日)。風速的年際變化呈現明顯的下降趨勢,以每 10 年 0.4m/s的速度在逐年減小。

3衛輝市氣候舒適度指數變化特征分析

3.1年際變化特征

1981-2020年衛輝市的平均舒適天數為152天,最多舒適天數為185天,出現在1997年,最少舒適天數為102天,出現在1983年。通過逐日計算可知,發現舒適度日數呈現增加的趨勢,以3.6d/10a的速度增長,通過0.01的顯著性檢驗。

從年代變化來看,1997‐2015年舒適天數較多,1981‐1996年舒適天數較少。各年代的平均舒適度天數分別是80年代132天,90年代147天,00年代151天,10年代147天,以00年代為最多,80年代為最少。舒適度日數增加可能與平均氣溫的升高、平均相對濕度的減小以及平均風速的減小有關。

3.2季節和月際變化特征

1981-2020年衛輝市春季(3-5月)、夏季(7-9月)、秋季(9-11月)和冬季(12-2月)的平均舒適天數分別為47天、30天、56天和11天。表明衛輝市秋季和春季較為舒適,冬季、夏季為較不舒適的季節。春季和冬季的線性傾向率呈上升趨勢,以春季的增率最快,以5d/10a的速度增加;夏季的線性傾向率呈下降趨勢,以2d/10a的速度減少;秋季變化最不明顯。全年的舒適天數的增加主要貢獻來源于春季和冬季。

從月際尺度來看,舒適天數較多的月份集中在4-6月和9-11月,其中10月平均舒適天數最多,為25天;1月和2月平均舒適天數最少,僅3天。分析氣候傾向率可知:除6-9月呈現下降趨勢,其他月份均呈上升趨勢。以 4 月的正傾向率最大,為 0.28,其次是 11 月,為 0.22;以 9 月的負傾向率最大,為-0.26。6-9月氣候舒適天數減少的原因,可能與高溫日數增多有關。

4結論

(1)衛輝市平均氣溫、高溫日數呈明顯上升趨勢;平均相對濕度、平均風速呈下降趨勢。

(2)衛輝市的氣候舒適日數表現為增加的趨勢,以 00 年代為最多,80 年代為最少。

(3)衛輝市秋季和春季較為舒適,冬季、夏季為較不舒適的季節;春季和冬季的舒適日數呈增加趨勢,夏季呈減少趨勢,秋季變化不明顯。

(4)舒適天數較多的月份集中在4-6月和9-11月,6-9月的舒適日數呈現下降趨勢可能與高溫日數增多有關。

參考文獻:

[1]孔欽欽,葛全勝,席建超等.中國重點旅游城市氣候舒適度及其變化趨勢[J].地理研究,2015,34(12):2238-2245.

[2]王秀蘭,衛旭東,吳亞琪等.杭州市近 50 年氣候舒適度變化[J].寶雞文理學院學報,2014,34(3):31-35.

[3]陳雪,孫小明,趙聽奕等.近三十年北京地區人均氣候舒適度變化研究[J].干旱區資源與環境,2009,23(1):71-76.