尿激酶聯合肝素封管在慢性腎功能衰竭需長期血液透析患者治療中的應用分析

王 寧,江先仁,黃海流

(肇慶市第二人民醫院腎內科,廣東 肇慶 526060)

血液透析是慢性腎功能衰竭患者的常用治療方法,其可部分代替人體腎臟排泄的功能,有效延長患者生命。血管通路是血液透析順利進行的前提,靜脈置管可有效避免多次穿刺對患者血管造成的損傷、減輕患者的痛苦,但長期靜脈置管易致血管通路出現纖維蛋白鞘,進而出現血栓形成、感染及管路障礙,對患者血液透析效果造成嚴重影響。臨床上多采用肝素對慢性腎功能衰竭需長期血液透析患者進行封管,其可有效抑制繼發性感染,但導管末端肝素濃度內外有一定梯度差,可致管口肝素濃度偏低、聚集形成血栓[1]。尿激酶具有較好的溶栓效果,且對二磷酸腺苷(ADP)誘導血小板聚集有一定的抑制作用,可有效預防導管血栓的形成[2]。本文旨在探討尿激酶聯合肝素封管對慢性腎功能衰竭需長期血液透析患者導管通暢性的影響及安全性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2017年9月至2020年6月肇慶市第二人民醫院收治的50例慢性腎功能衰竭需長期血液透析患者,按照隨機數字表法分為對照組(25例)和觀察組(25例)。對照組患者中男性15例,女性10例;年齡45~82歲,平均(73.62±5.13)歲;病程2~6年,平均(2.28±0.16)年;置管時間6~29個月,平均(15.73±7.29)月。觀察組患者中男性13例,女性12例;年齡44~85歲,平均(74.25±5.36)歲;病程2~7年,平均(2.19±0.11)年;置管時間7~27個月,平均(15.92±6.83)月。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。診斷標準:參照《腎臟病診療指南》[3]中的相關診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準者;血液透析及靜脈置管時間 > 6個月者;未合并其他重要器官惡性腫瘤者;對本研究配合度較高者等。排除標準:凝血功能障礙者;合并感染,且已存在血栓者;合并其他原發性疾病者等。本研究經肇慶市第二人民醫院醫學倫理委員會批準,患者及家屬對均本研究知情并簽署知情同意書。

1.2 治療方法 兩組患者均采用單人血液透析機(Toray Medical Co., Ltd,型號:TR-8000“YUGA”)進行血液透析,結束后均使用安爾碘消毒液對導管動脈、靜脈端消毒,并用生理鹽水清洗導管內殘留血液。對照組患者在血液透析的基礎上采用4 mL肝素鈉注射液(江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司,國藥準字H32020612,規格:2 mL:12 500 U/劑)進行封管,使用常規正壓方式對動脈、靜脈管腔封管,關閉血管夾并擰緊肝素帽,防止血液回流。觀察組患者將10萬U注射用尿激酶(麗珠集團麗珠制藥廠,國藥準字H44020645,規格:10萬U/劑)和2 mL肝素鈉注射液加入3 mL 0.9%氯化鈉溶液中配置為5 mL封管液,封管方法與對照組一致。每周封管1次,共觀察6個月。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者治療前、治療后6個月導管通暢性指標。分別于治療前、治療后6個月采用血液透析機讀取血流量、靜脈壓,采用血液透析機的在線尿素清除率監測(OCM)統計尿素清除指數。②比較兩組患者治療前與治療后2周和3、6個月白細胞計數水平。采集患者晨起空腹靜脈血3 mL,使用全血細胞自動分析儀檢測白細胞計數水平。③比較兩組患者治療期間導管相關不良事件,包括導管栓塞、菌血癥、真菌敗血癥及更換導管等發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件分析數據,計數資料、計量資料分別以[ 例(%)]、(±s)表示,分別行χ2、t檢驗;多時間點間計量資料比較采用單因素方差分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

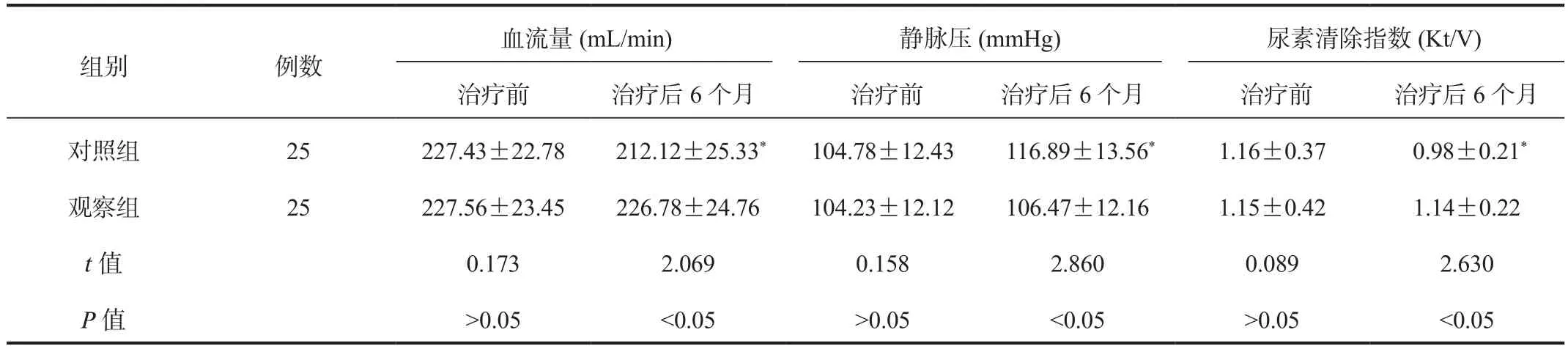

2.1 導管通暢性指標 與治療前比,治療后6個月兩組患者血流量、尿素清除指數均顯著降低,而觀察組顯著高于對照組;與治療前比,治療后6個月兩組患者靜脈壓均顯著升高,而觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者導管通暢性指標比較(±s)

表1 兩組患者導管通暢性指標比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。1 mmHg = 0.133 kPa。

血流量(mL/min) 靜脈壓(mmHg) 尿素清除指數(Kt/V)治療前 治療后6個月 治療前 治療后6個月 治療前 治療后6個月對照組 25 227.43±22.78 212.12±25.33* 104.78±12.43 116.89±13.56* 1.16±0.37 0.98±0.21*觀察組 25 227.56±23.45 226.78±24.76 104.23±12.12 106.47±12.16 1.15±0.42 1.14±0.22 t值 0.173 2.069 0.158 2.860 0.089 2.630 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05組別 例數

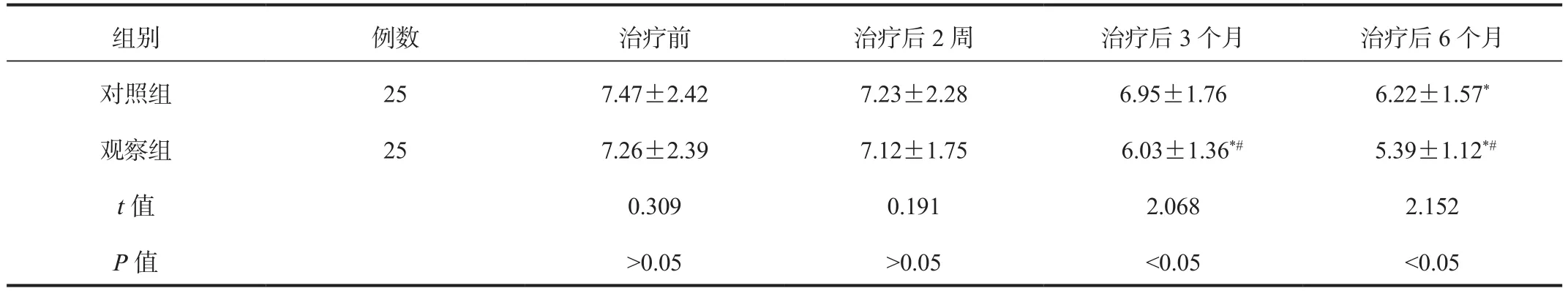

2.2 白細胞計數 與治療前比,治療后2周和3、6個月兩組患者白細胞計數水平均逐漸降低,且治療后各時間點觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者白細胞計數比較 (±s, ×109/L)

表2 兩組患者白細胞計數比較 (±s, ×109/L)

注:與治療前比,*P<0.05;與治療后2周比,#P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后2周 治療后3個月 治療后6個月對照組 25 7.47±2.42 7.23±2.28 6.95±1.76 6.22±1.57*觀察組 25 7.26±2.39 7.12±1.75 6.03±1.36*# 5.39±1.12*#t值 0.309 0.191 2.068 2.152 P值 >0.05 >0.05 <0.05 <0.05

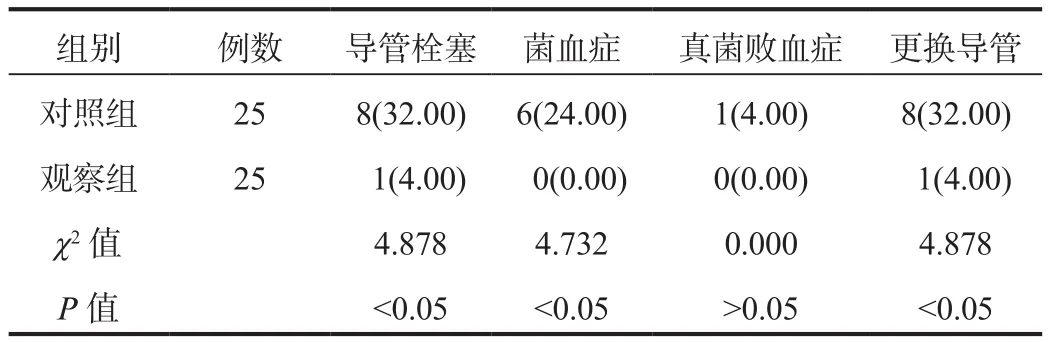

2.3 不良事件發生情況 治療期間,觀察組患者導管栓塞、菌血癥、更換導管發生率均顯著低于對照組,差異有統計學意義(均P<0.05),兩組患者真菌敗血癥的發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩組患者導管相關不良事件發生情況比較[ 例(%)]

3 討論

靜脈留置管技術已廣泛應用于需長期血液透析患者的臨床治療中,其利于對患者多項循環指標進行檢測,以便醫護人員及時為患者調整各項參數。通常慢性腎功能衰竭患者每周要接受3次以上的血液透析,導管更換操作頻繁可能會影響導管的通暢性,且容易造成導管栓塞,進而影響導管功能,加重對患者的損傷,因此,改善導管通暢性、減少并發癥對于維持患者血液透析效果意義重大。肝素為臨床上對慢性腎功能衰竭需長期血液透析患者進行封管的常用藥物,其抗凝效果較好,但在封管過程中,為避免血液凝固,肝素溶液需在透析前進行回抽,否則可致肝素進入患者血液循環系統,引發自發性出血、血小板減少等不良反應[4-5]。

尿激酶多被用于血栓性疾病的臨床治療,可直接作用于內源性纖維蛋白溶解系統,催化裂解纖溶酶原為纖溶酶,其中纖溶酶不僅可降解纖維蛋白凝塊,還可降解血液中的纖維蛋白原、凝血因子等,從而發揮溶栓作用,進而改善導管通暢性、降低導管相關不良事件發生概率[6-7]。本次研究結果顯示,與治療前比,治療6個月觀察組患者血流量及尿素清除指數顯著高于對照組,靜脈壓顯著低于對照組,提示尿激酶聯合肝素封管可保持慢性腎功能衰竭需長期血液透析患者導管的通暢性。通常情況下,患者靜脈置管后,由于皮膚受損、血管完整性受損等情況的發生,促凝血因子將大量釋放、血小板活性也會受到刺激,進而導致血液凝固,血栓產生,尤其在患者置管1 d內,血栓出現的概率較高。有研究顯示,單純使用肝素能保證一定的抗凝效果,但會增加導管更換概率,還可能導致不良事件總發生率提高,因此,為了提升封管的安全和有效性,尋找更具優勢的防治血液凝固的方法具有重要意義[8]。溶栓制劑尿激酶在血管栓塞性疾病的臨床治療中應用廣泛,其可激活患者體內的溶解系統,破壞血小板結構,進而溶解血栓,同時尿激酶還具有抑制血小板聚集的作用,劉敏潔等[9]以108例長期血液透析患者作為研究對象,結果顯示,使用肝素聯合尿激酶進行封管可有效降低發生導管相關感染的風險,該方法改善導管通暢水平的效果比單純使用肝素封管的效果更好,其研究結果與本研究互為印證。

本次研究結果還顯示,治療后3、6個月觀察組患者白細胞計數水平均顯著低于對照組;治療期間,觀察組患者導管栓塞、菌血癥、更換導管發生率低于對照組,提示尿激酶聯合肝素封管可減低慢性腎衰竭需長期血液透析患者導管相關不良事件發生率,減輕其炎癥反應。研究顯示,慢性腎衰患者在透析治療中導管感染的危險因素之一是導管血栓,血管內膜受損會導致血液高凝、血液流速降低等情況的出現,長期出現上述情況則易致導管內形成栓塞,影響導管功能,這是引發導管相關不良事件的主要原因,也是患者拔管的重要因素[10]。良好的封管工作不僅能減少相關導管不良事件的發生情況,還能夠改善患者預后效果。尿激酶聯合肝素封管具有良好的抗血小板聚集、溶栓效果,其可維持患者長期血液透析后導管的通暢性;此外,慢性腎衰竭需長期血液透析患者導管中可能形成纖維蛋白鞘,這為細菌的生長提供了基礎,同時導管的不規則表面也可能導致微生物聚集,進而引發感染。尿激酶在溶栓的基礎上,可起到殺滅定植菌,降低病原菌生長可能性的作用,對預防導管感染效果良好,且可改善患者預后效果[11]。

綜上,尿激酶聯合肝素封管對慢性腎功能衰竭需長期血液透析患者進行治療,可有效保持其留置管的通暢度,減輕其炎癥反應,且具有較高安全性,但本研究樣本量小,值得進一步開展大樣本量,多中心深入研究。