“后疫情時代”民族院校大學生疫情認知對就業(yè)應對方式影響的實證分析

——以A大學為例

王 亞

(阿壩師范學院教師教育學院,四川 汶川 623002)

一、引言

2020年6月16日,國家主席習近平在與塔吉克斯坦總統(tǒng)通電話時,提到“后疫情時代”一詞。[1]“后疫情時代”的經濟社會呈現出經濟刺激被動化、資產泡沫主動化、通脹壓力強勁化、實體經濟窘態(tài)化等特點。伴隨著大學生就業(yè)“后疫情時代”的到來,黨中央、國務院高度重視高校畢業(yè)生就業(yè),作出一系列重大決策部署。[2]加之今年適逢決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅收官之年,教育在阻斷貧困代際傳遞作用顯得尤為重要,而通過教育實現就業(yè)則是民族貧困地區(qū)人口最有效最直接的脫貧方式。[3]民族地區(qū)高校肩負著助力民族地區(qū)同步小康的偉大使命,實現民族地區(qū)高校大學生“更高質量、更充分就業(yè)”則是完成時代使命的有利保障。

勞動者對當前環(huán)境的認知往往引發(fā)其對經濟形勢悲觀抑或是樂觀的情緒。[4]筆者通過前期對川、滇、渝三省市部分高校的3178名大學生調查顯示,新冠肺炎疫情影響下的大學生中,28.48%存在嚴重焦慮癥狀,[5]27.95%存在抑郁癥狀,大學生心理健康狀況不容樂觀。[6]另一方面,在BOSS直聘網發(fā)布的一則《2020應屆生春招趨勢報告》顯示,超過70%的應屆畢業(yè)生尚未簽約,超過90%的應屆畢業(yè)生對當前就業(yè)形勢感到焦慮。[7]兩組數據充分說明,“后疫情時代”的大學生就業(yè)心理健康不容忽視。就業(yè)應對方式是大學生就業(yè)心理應激過程中的重要中介調節(jié)因素,而大學生的就業(yè)應對方式影響著就業(yè)應激反應的性質與強度,進而調節(jié)求職過程中的應激與應激結果間關系,[8]是用以調適就業(yè)壓力的方法與行為方式。[9]面對“后疫情時代”復雜嚴峻的就業(yè)形勢,對疫情環(huán)境的認知是否會對大學生就業(yè)應對方式產生影響?產生何種影響?成為本研究的重要發(fā)問,立足此發(fā)問是開展本次研究的現實邏輯起點。

二、研究對象與方法

(一)研究對象

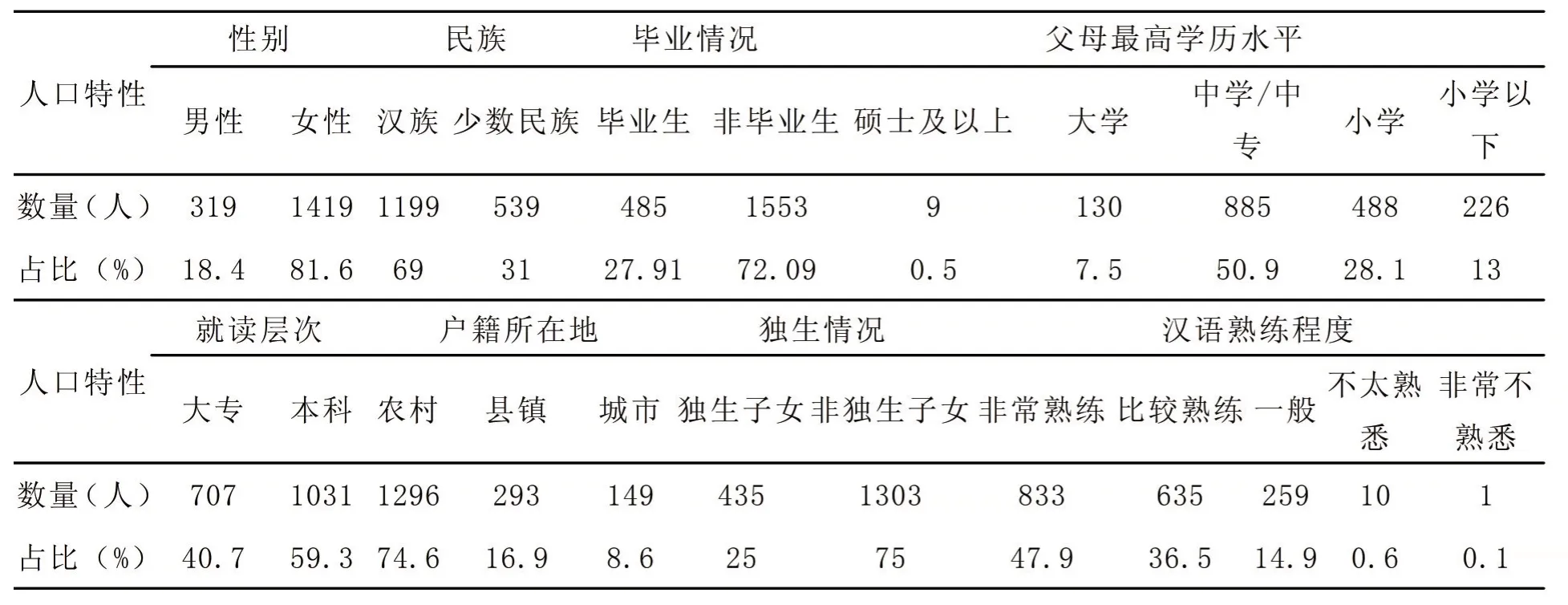

研究使用自編問卷,并采用便利隨機抽樣方法,于2020年7月15日-8月5日期間,以四川省阿壩藏族羌族自治州A大學為抽樣調查點,通過在線問卷系統(tǒng)向該校學生發(fā)放問卷1740份,實際收回有效問卷1738份,有效率99.89%。基本情況統(tǒng)計如下(見表1)。

表1 研究對象基本情況統(tǒng)計

(二)研究工具

新冠肺炎疫情認知問卷具體參考李永鑫等人編制的《新型冠狀病毒肺炎社會調查表》,[10]結合少數民族地區(qū)高校及學生實際情況,進一步將研究內容細分成疫情基本特點認知、疫情危害認知、疫情預防認知三方面,共設14項題目。其中,第1-7題測試大學生對新冠肺炎疫情基本特點的認知,第8-10題測試大學生對新冠肺炎疫情危害的認知,第11-14題測試大學生對新冠肺炎疫情預防的認知。并使用李克特5點計分,評定“非常清楚”“清楚”“說不準”“不清楚”“完全不清楚”5個等級,分別依次賦值5、4、3、2、1分。首先,課題組選取485名大學生對自編問卷信效度進行預測,統(tǒng)計結果顯示,問卷信度Cronbach's alpha的α系數是0.882,KMO抽樣適當性參數0.938,Bartlett球形檢驗統(tǒng)計量33459.590(p<0.001),表明本研究工具適合進行因子分析。之后,對問卷題目進行適當調整,并實施正式測試。結果表明,問卷信度α系數為0.804,KMO抽樣適當性參數0.887,Bartlett球形檢驗統(tǒng)計量11500.170(p<0.001),信效度良好。

大學生就業(yè)應對方式問卷選取解亞寧編寫的問卷,問卷具有良好信度。[11]具體包含就業(yè)問題解決應對(第1-5題)、就業(yè)消極情緒應對(第6-10題)、就業(yè)合理化應對(第11-13題)三個考察維度,共設13項題目。并使用李克特5點計分,按照“非常不符合”“有些不符合”“不能確定”“有些符合”“非常符合”5級進行評定,分別依次賦值1、2、3、4、5分。問卷信效度檢驗的統(tǒng)計結果顯示,信度Cronbach's alpha的α系數為0.897,KMO抽樣適當性參數0.860,Bartlett球形檢驗統(tǒng)計量22878.176(p<0.001),信效度良好。

(三)統(tǒng)計方法

研究使用SPSS23.0軟件進行研究數據的錄入、編碼和分析。

三、研究結果

(一)學生疫情認知的特點

A大學的少數民族大學生對疫情危害、預防兩項的認知得分低于漢族大學生,畢業(yè)生疫情認知三項得分均高于非畢業(yè)生。并受性別、獨生情況、就讀層次、戶籍所在地、父母最高學歷水平、漢語熟練程度等因素影響。

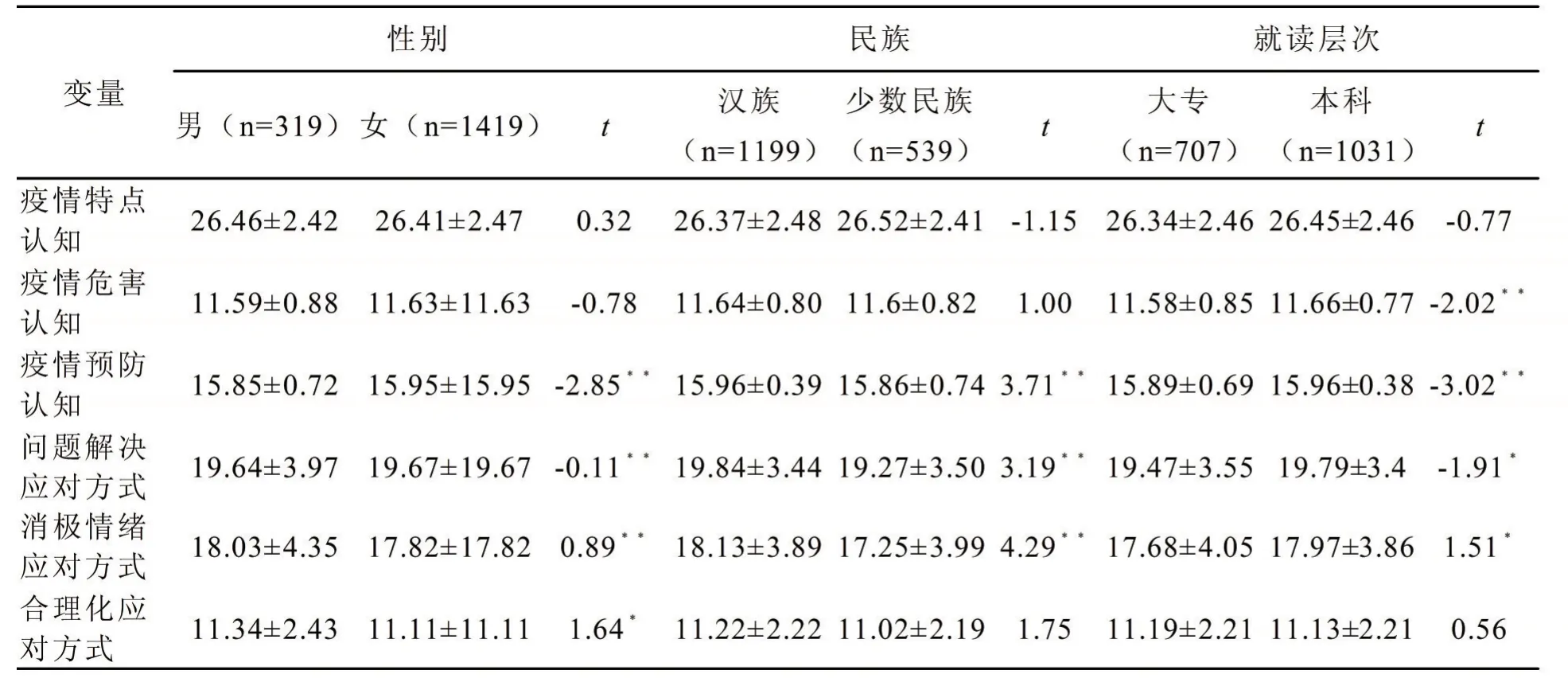

不同性別大學生在疫情預防認知存在顯著差異性(F=29.45,p<0.01),女性大學生得分(15.95±15.95)高于男性大學生(15.85±0.72)。是否獨生在疫情的危害認知(F=24.34,p<0.01)、預防認知(F=17.73,p<0.01)存在顯著差異性。獨生子女大學生對疫情的危害認知得分(11.72±0.76)高于非獨生子女大學生(11.59±0.82),獨生子女大學生對疫情的預防認知得分(15.98±0.30)也略高于非獨生子女大學生(15.91±0.58)。不同就讀層次大學生對疫情的危害認知(F=13.22,p<0.01)、預防認知(F=42.46,p<0.01)存在顯著差異性。就讀本科階段大學生對疫情的危害、預防認知得分均高于大專階段大學生。不同戶籍所在地大學生疫情危害認知(F=3.40,p<0.05)存在顯著差異性。父母最高學歷水平不同的大學生,其對疫情的危害認知(F=3.98,p<0.01)、預防認知(F=3.88,p<0.01)存在顯著差異性。其中,在疫情危害認知上,父母最高學歷水平是碩士及以上(11.67±1.00)、中學/中專(11.67±0.74)的大學生疫情危害認知高于父母最高學歷水平大學(11.63±0.89)和小學(11.64±0.84),最低的是父母最高學歷水平在小學以下(11.43±0.90)的大學生。在疫情預防認知上,父母最高學歷水平是大學(15.91±0.53)、中學/中專(15.96±0.42)和小學(15.92±0.53)的大學生認知程度高于父母最高學歷水平為碩士及以上(15.56±1.33)和小學以下(15.84±0.78)。漢語不同熟練程度也同疫情的特點認知(F=3.41,p<0.01)、危害認知(F=12.21,p<0.01)和預防認知(F=6.07,p<0.01)存在顯著差異性(見表2)。

表2 不同人口統(tǒng)計學特性大學生疫情認知、就業(yè)應對方式各維度得分統(tǒng)計

(二)學生就業(yè)應對方式的特點

A大學的少數民族大學生對就業(yè)應對方式的問題解決、消極情緒、合理化3項得分均低于漢族大學生,畢業(yè)生就業(yè)應對方式3項得分均高于非畢業(yè)生。并受性別、獨生情況、就讀層次、父母最高學歷水平、漢語熟練程度等因素影響。

不同性別大學生在就業(yè)應對方式的問題解決(F=9.86,p<0.01)、消極情緒(F=9.20,p<0.01)、合理化(F=6.48,p<0.05)等3項均存在顯著差異性。其中,女性大學生在就業(yè)問題解決應對方式的得分(19.67±19.67)略高于男性大學生(19.64±3.97),男性大學生則在消極情緒應對方式、合理化應對方式得分高于女性大學生。是否獨生的大學生在就業(yè)消極情緒應對方式上(F=0.052,p<0.01)具有顯著差異性。其中,獨生子女大學生消極情緒應對方式得分(18.34±3.94)高于獨生子女大學生(17.69±3.93)。不同就讀層次大學生在就業(yè)問題解決(F=5.01,p<0.05)、消極情緒(F=5.65,p<0.05)的應對方式上存在顯著差異性,且就讀本科層次大學生這2項得分均高于專科層次大學生。父母的不同最高學歷水平大學生在就業(yè)應對方式的問題解決(F=2.62,p<0.05)、消極情緒(F=4.49,p<0.01)存在顯著差異性。其中,在問題解決應對方式上,父母最高學歷水平是大學(20.15±3.54)、碩士及以上(20.11±6.05)得分高于中學/中專(19.76±3.37)和小學(19.63±3.47),最低的是父母最高學歷水平是小學以下(19.05±3.61)的大學生。在消極情緒應對方式上,父母最高學歷水平是大學(18.62±3.48)、碩士及以上(18.56±6.52)得分高于中學/中專(18.00±3.93)和小學(17.78±3.86),最低的是父母最高學歷水平在小學以下(16.98±4.14)的大學生。漢語不同熟練程度與就業(yè)應對方式中的問題解決(F=9.05,p<0.01)、合理化(F=2.96,p<0.05)存在顯著差異性。其中,在問題解決應對方式上,非常熟練(20.05±3.62)、比較熟練(19.55±3.19)漢語的大學生與不太熟練漢語(19.70±5.06)的大學生問題解決應對方式得分較高,最后是一般熟練程度(18.65±3.32)的大學生。另外,在合理化應對方式上,也體現出非常熟練(11.26±2.35)、比較熟練(11.16±2.08)漢語的大學生與不太熟練(11.40±2.80)漢語的大學生問題解決應對方式得分較高,一般熟悉(10.80±2.01)漢語的大學生偏低。

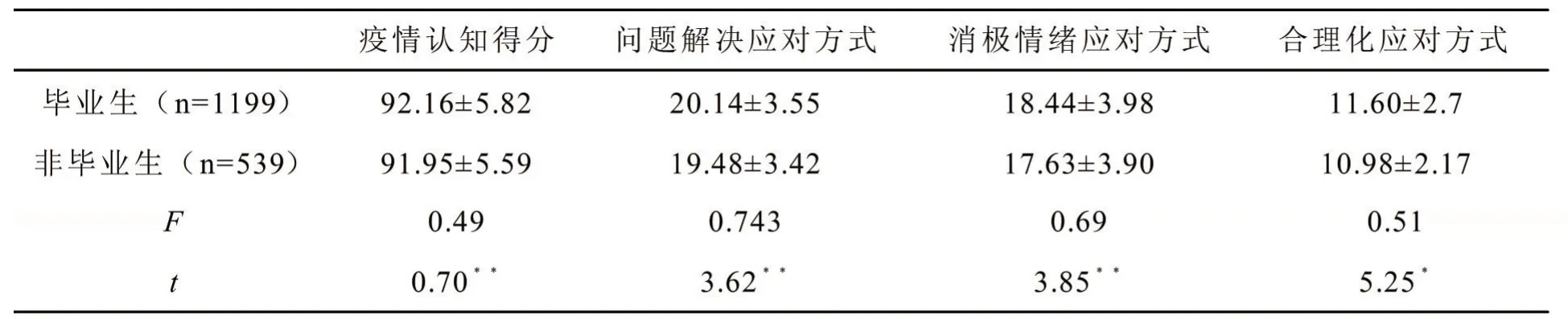

同時,為考察畢業(yè)生就業(yè)應對方式與非畢業(yè)生是否存在差異,對其問卷的各自得分進行了單樣本T檢驗。結果顯示,二者存在顯著差異性(F=159.754,p<0.01)。進一步分析表明,畢業(yè)生對疫情認知程度得分以及就業(yè)問題解決應對、消極情緒應對、合理化應對等得分均顯著高于非畢業(yè)生(見表3)。

表3 畢業(yè)生與非畢業(yè)生疫情認知、就業(yè)應對方式得分統(tǒng)計

(三)學生疫情認知與就業(yè)應對方式的關系

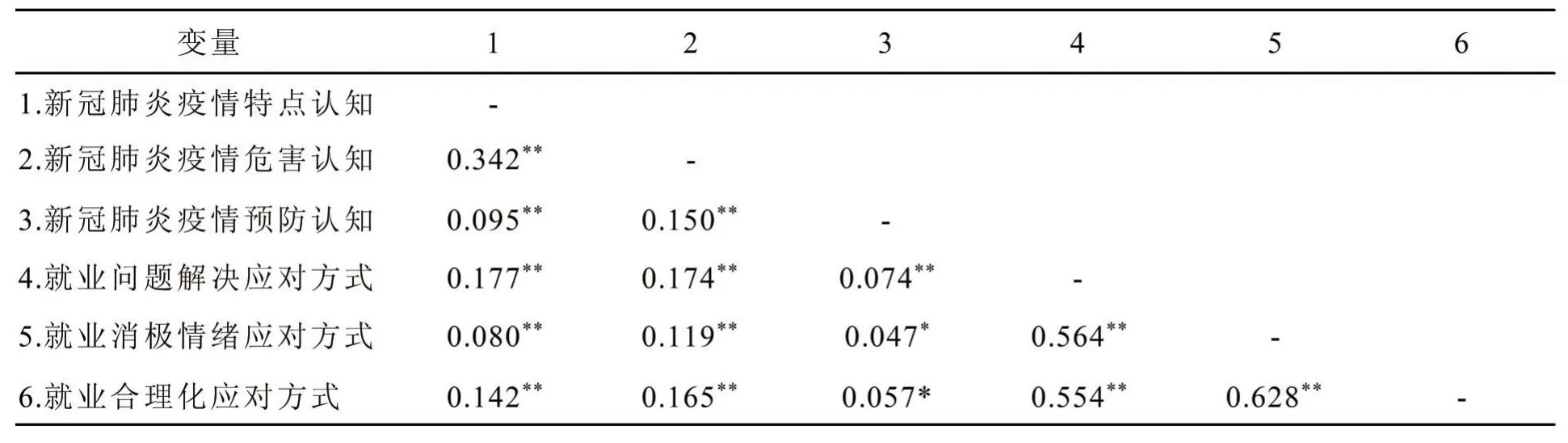

相關性分析得知,A大學的學生疫情認知(基本特點、危害、預防)與就業(yè)應對方式(問題解決、消極情緒、合理化)均存在顯著正相關性(見表4)。

表4 學生疫情認知與就業(yè)應對方式的相關矩陣統(tǒng)計

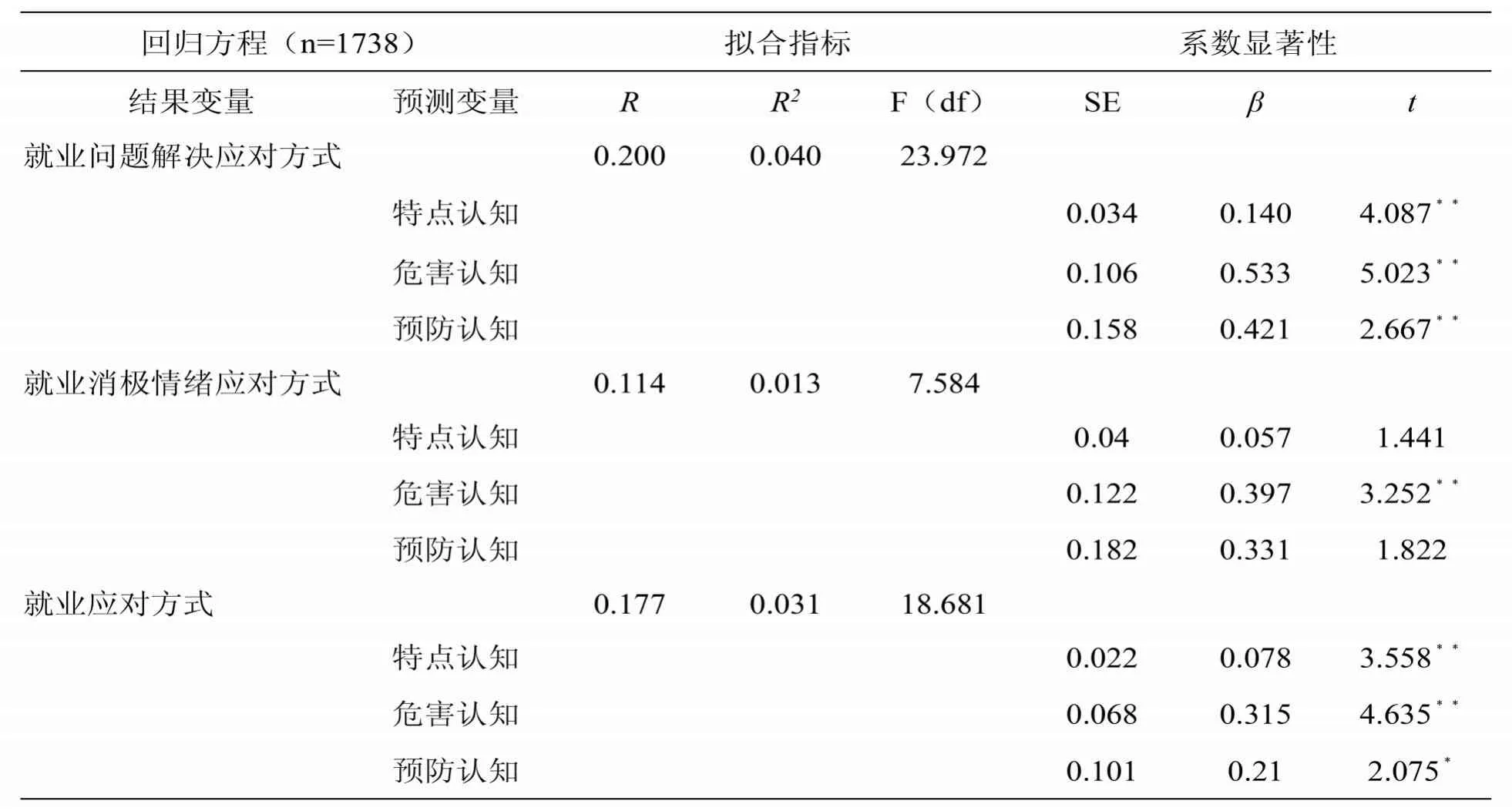

為進一步討論民族院校大學生疫情認知對其就業(yè)應對方式的影響,研究以疫情認知中的特點、危害、預防認知等3項為預測變量,并以就業(yè)應對方式中的問題解決、消極情緒和合理化等3項為結果變量,構建回歸方程,進行逐步回歸分析(見表5)。研究結果表明,首先,在就業(yè)問題解決應對方式回歸方程中,將疫情認知的3個因子依次帶入回歸方程,疫情特點認知、危害認知和預防認知的β值均大于0,p值均小于0.01,說明有顯著的正向預測效應。3個因子聯(lián)合解釋就業(yè)問題解決應對方式變異率為4%。其次,在就業(yè)消極情緒應對方式回歸方程中,將3個影響因子依次帶入回歸方程后,僅疫情危害認知1個因子的β>0,p<0.01,說明大學生對疫情危害認知對就業(yè)的消極情緒應對具有顯著正向預測效應,該因子對解釋就業(yè)消極情緒應對的變異率為1.3%。最后,在就業(yè)合理化應對方式回歸方程中,將3個影響因子依次帶入就業(yè)合理化應對的回歸方程后,得知,疫情特點、危害、預防3個認知影響因子均體現β>0,前兩個維度均為p<0.01,最后一個維度疫情預防認知的p<0.05,說明3個影響因子對大學生就業(yè)合理化應對具有正向預測效應,3個因子聯(lián)合解釋就業(yè)合理化應對變異率為3.1%。

表5 學生疫情認知與就業(yè)應對方式的回歸

四、分析與討論

(一)民族院校大學生疫情認知的特點

民族院校不同性別大學生對新冠肺炎疫情認知具有差異性,由于當前新冠肺炎疫情認知研究的文獻較少,故與2003年“非典”時期的認知情況進行比較研究。薛可等人對后“非典”時代大學生“非典”認知結果表明:不同性別大學生的“非典”認知存在顯著負相關性。[12]不同之處是,薛可等人研究結果認為女性大學生“非典”認知程度低于男性大學生,同李永鑫等人大學生新冠肺炎疫情的認知現狀的研究結果類似。本研究中,女性大學生對疫情預防方面的認知則高于男性大學生。說明在自媒體時代,疫情相關知識獲取和習得的便利性、開放性,女性大學生表現出更加主動和積極獲取疫情相關知識的態(tài)度和行動。同時,不同戶籍所在地大學生對疫情危害的認知存在顯著差異性,同田軍等人對“非典”時期云南大學生認知狀況調查結果類似,[13]即居住在繁華、熱鬧城區(qū)大學生相較于生活在偏僻、交通不便的縣鎮(zhèn)、農村地區(qū)的大學生而言,其了解疫情知識和掌握防疫應對方法更容易,對疫情認知程度更高、更深刻。另外,非畢業(yè)生疫情認知3項得分均低于畢業(yè)生,與李芳健等人對廣州市醫(yī)學新生“非典”認知和應對行為調查結果有區(qū)別,李芳健等人研究結果顯示,高達95%的新生關注“非典”疫情,38%以上的新生“經常”采取“測量體溫”“參加消毒”“勤洗手”等應對行為。[14]說明民族院校由于所處地理位置、文化等因素與一般地區(qū)存在差異和特殊性,非畢業(yè)生與外界交流和溝通相對不足,導致研究結果存在區(qū)別。

(二)民族院校大學生就業(yè)應對方式的特點

少數民族大學生就業(yè)應對方式的問題解決、消極情緒、合理化3項與漢族大學生存在顯著差異性,3項得分漢族大學生均高于少數民族大學生,僅與趙科等人在就業(yè)問題解決應對方式得分結論一致,但在就業(yè)合理化方式得分上存在區(qū)別。[15]本研究中,畢業(yè)生與非畢業(yè)生間存在顯著差異性,畢業(yè)生在3項得分均高于非畢業(yè)生。同時,畢業(yè)生的疫情認知得分均高于非畢業(yè)生,在進一步訪談后得知,“后疫情時代”畢業(yè)生求職過程中承受較高的就業(yè)壓力,并與吳文峰等人的研究結論類似,即畢業(yè)生相對于非畢業(yè)生在面對就業(yè)壓力的表現時,消極就業(yè)應對方式同就業(yè)壓力間呈現正相關性,積極的就業(yè)應對方式與就業(yè)壓力呈負相關性。[16]且就業(yè)焦慮是其主要表征,梁曉燕等人研究認為,就業(yè)焦慮與就業(yè)應對方式間依托職業(yè)期望來調節(jié)。[17]除了畢業(yè)生類型會影響其就業(yè)應對方式外,家庭收入與就業(yè)的消極情緒、合理化應對方式也存在顯著相關性。按照家庭年人均收入低于2300元的貧困標準折算得出,處于貧困階段畢業(yè)生,其消極情緒應對方式得分最低,與鄧曉紅等人得出的結論一致,體現為積極就業(yè)應對方式預期心理健康呈顯著正相關,消極就業(yè)應對方式則與心理健康呈顯著負相關。[18]另外,常彥君等人對體育專業(yè)的大學生進一步研究認為積極應對方式直接影響其心理健康。同時,積極就業(yè)應對方式、就業(yè)壓力、社會支持與心理健康之間交互作用。[19]

(三)民族院校大學生疫情認知對就業(yè)應對方式影響的預測效應

本研究中,民族院校大學生對疫情的基本特點、危害、預防認知與就業(yè)應對方式的問題解決、消極情緒、合理化均存在顯著正相關性,即疫情認知與就業(yè)應對方式之間存在某種關聯(lián)性。進一步回歸分析顯示,疫情認知的3個因子均能正向預測民族院校大學生就業(yè)應對方式。疫情認知作為對“后疫情時代”這一就業(yè)特殊環(huán)境的認知,對民族院校大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)具有顯著正向影響,這一結論與Bockorny的研究結論一致,即認為樂觀的心理狀態(tài)對創(chuàng)業(yè)就業(yè)具有顯著正向影響。[20]因而,對疫情防控常態(tài)化的“后疫情時代”就業(yè)形勢認知充滿希望、保持樂觀的心理,則有助于大學生主動應對就業(yè)壓力,并采取積極的就業(yè)應對方式。魏國江開展的研究也進一步證實該觀點,即希望、韌性、樂觀等健康心理狀況對大學生的創(chuàng)業(yè)就業(yè)意愿有顯著正向影響。[21]

五、結論與建議

(1)少數民族大學生對疫情的危害、預防認知得分低于漢族大學生,而少數民族大學生對疫情特點認知則高于漢族大學生。畢業(yè)生疫情認知得分高于非畢業(yè)生。并受性別、獨生情況、就讀層次、戶籍所在地、父母最高學歷水平、漢語熟練程度等因素影響。要引導大學生全面、科學、理性掌握“后疫情時代”新冠肺炎病毒及其影響的相關知識與技能,對疫情造成的損失及帶來的挑戰(zhàn)有理性、清醒的判斷和認識,對當前我國就業(yè)形勢充滿信心,對自身的求職前景充滿希望,在疫情危機中孕育新機遇,于紛繁復雜的就業(yè)形勢變局中開拓就業(yè)創(chuàng)業(yè)新格局。

(2)少數民族大學生就業(yè)應對方式得分低于漢族大學生。畢業(yè)生就業(yè)應對方式得分高于非畢業(yè)生。并受性別、獨生情況、就讀層次、父母最高學歷水平、漢語熟練程度等因素影響。應結合民族院校大學生基本情況、學習背景、家庭環(huán)境和人力資本等特點,從減輕就業(yè)壓力、保持身心健康入手,關注重點群體、弱勢群體,采取精準化的就業(yè)指導措施,將就業(yè)心理輔導與就業(yè)服務指導有機結合,促進民族院校大學生培育科學有效的就業(yè)應對素養(yǎng)。

(3)民族院校大學生疫情認知與就業(yè)應對方式間具有顯著正相關性,疫情認知情況能預測其就業(yè)應對方式。因此,在對民族院校大學生開展職業(yè)生涯規(guī)劃、就業(yè)指導、職業(yè)發(fā)展教育等教育教學活動中,增加對時事形勢方面的課程開設,將就業(yè)應對方式選擇與國家當前經濟發(fā)展形勢分析有機結合,在對現實就業(yè)壓力事件“脫敏”應對過程中,提高求職過程中應對就業(yè)壓力的能力。