核磁胰膽管成像以及腹部CT對肝外膽結石的診斷效果及準確性分析

黨永平

摘要:目的:對肝外膽結石患者進行診斷時,評價采用核磁胰膽管成像、腹部CT方法的診斷效果及準確性。方法:研究病例抽選自2019.03-2021.03,以120例肝外膽結石患者作為研究病例樣本。隨機分為研究組和對照組,每組60例。研究組患者采用核磁胰膽管成像檢查,對照組患者采用腹部CT檢查。觀察兩組患者的檢出率、誤診率及漏診率等指標情況。結果:研究組患者經(jīng)檢查后其檢出率為81.67%,對照組為61.67%,比較兩組指標,研究組高于對照組,組間差異突出,P值<0.05。對比兩組患者肝外膽結石診斷的誤診率及漏診率,研究組分別為1.67%和0.00%,對照組為13.33%和10.00%,研究組優(yōu)于對照組,組間差異明顯,P值<0.05。結論:對肝外膽結石患者的診斷中,采用核磁胰膽管成像檢查,相比于腹部CT檢查的效果要好,準確率更好,值得臨床推廣。

關鍵詞:核磁胰膽管成像;腹部CT;肝外膽結石;診斷效果

【中圖分類號】R445.1?【文獻標識碼】A?【文章編號】1673-9026(2021)13-01

肝外膽結石即是發(fā)生在肝臟外部膽管中的結石,臨床上可分為原發(fā)性和繼發(fā)性。其中原發(fā)性膽管結石是指在膽管內(nèi)自發(fā)形成結石,繼發(fā)性膽管結石則是從其他部位排出來的結石,大多來源自膽囊,也有部分來自肝內(nèi)膽管[1]。發(fā)病患者如未得到及時診治,很容易引發(fā)膽管堵塞,進而出現(xiàn)炎癥。臨床癥包括腹痛、高熱寒戰(zhàn)以及黃疸等,對患者日常生活造成較大影響。目前階段對于肝外膽結石的診斷,主要采用影像學檢查方法,以此確定具體病變位置[2]。不過對于檢查方法的選擇,當前尚未有統(tǒng)一規(guī)范,基本是采用常規(guī)的腹部CT 檢查。但其在臨床實踐中,針對肝外膽結石的診斷存在一定的局限性。比如對泥沙樣以及等密度結石的分辨率相對較低,而且成像方式具有單一化特點,難以對結石的準確位置進行確定。而核磁胰膽管成像檢查作為新興診斷手段,具有成像分辨率高、無創(chuàng)、無需借助使用造影劑等優(yōu)勢,有效提高肝外膽結石的診斷價值。為此本文主要探究核磁胰膽管成像與腹部CT兩種檢查方式的效果及準確率,報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料

研究病例抽選肝外膽結石患者120例,研究起止時間為2019.03-2021.03。將入選病例隨機分為研究組、對照組,每組包含60例患者。其中研究組構成中有男病人31例,女病人29例,年齡中位(52.13±7.68)歲。對照組構成中包括男病人32例,女病人28例,年齡中位(52.86±8.01)歲。對比兩組患者的基本資料,組間差異不顯著,P值>0.05無統(tǒng)計學意義。

1.2方法

對照組采用腹部CT檢查方法,主要措施:(1)檢查前指導患者空腹8h,飲水250-500ml,通過靜脈滴注的方式給予患者造影劑1.5mg/kg。(2)利用CT機對患者進行腹部CT檢查,取患者仰臥位。然后進行動態(tài)容積灌注和成像操作,通過常規(guī)掃描以及增強掃描后,了解患者的肝臟下緣以及膈頂區(qū)域等情況。(3)按照患者實際情況合理調(diào)整掃描參數(shù),明確患者病變位置,最后將相關數(shù)據(jù)上傳到工作站。

研究組患者接受核磁胰膽管成像檢查。具體內(nèi)容:(1)實施檢查前指導患者空腹4h,并確定橫斷面以及呼吸觸發(fā)等檢查序列、冠狀位序列以及屏氣序列等。(2)完成序列掃描操作后,將獲得圖像上傳到相應的工作站實施處理。(3)由專業(yè)醫(yī)師負責原始薄層圖層重建,并對病變進行分析,根據(jù)顯示結果判斷是否同意診斷結果。

1.3觀察指標

比較兩組患者采用不同診斷檢查方法的檢出率情況,即是統(tǒng)計患者的陰性結石、陽性結石以及可疑結石等患者數(shù)量,計算陽性檢出率。并對比兩組患者的誤診率以及漏診率等。

1.4統(tǒng)計學分析

采用SPSS20.0對研究中出現(xiàn)的計數(shù)資料進行處理。行卡方檢驗,用(%)表示。當計算P值<0.05時,表示組間差異突出,有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 比較兩組患者的疾病檢出率

經(jīng)檢查后對比兩組患者的檢出率,研究組患者為81.67%、對照組為61.67,研究組相比于對照組的檢出率較高,且組間差異突出,值P<0.05。如表1所示。

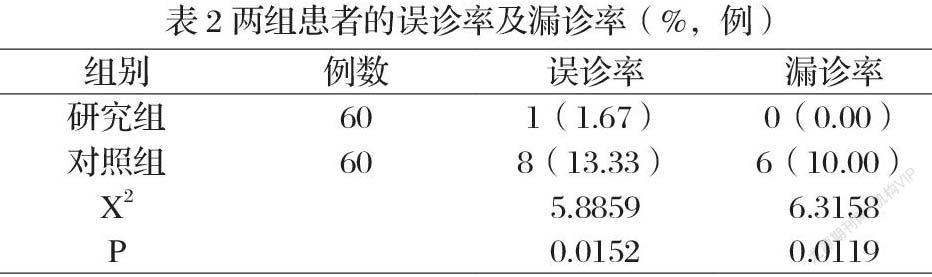

2.2 比較兩組患者的誤診率及漏診率

對比兩組患者采用不同影像學檢查方式的誤診率以及漏診率,其中研究組各項指標均低于對照組,即是誤診率1.67%<13.33%、漏診率0.00%<10.00,組間差異突出,P<0.05。如表2所示。

3 討論

肝外膽結石是人體膽道系統(tǒng)常見的結石類型,近年來發(fā)病率相對較高,并呈逐年上升趨勢。多數(shù)患者在臨床上的發(fā)病表現(xiàn)為發(fā)熱、腹部疼痛、寒戰(zhàn)以及黃疸等癥狀,病情嚴重者出現(xiàn)膽道堵塞、細菌感染、胰腺炎癥等,甚至導致死亡[3]。該病的發(fā)病機制與環(huán)境因素、遺傳因素、個人生活方式等存在密切關系。通常情況下,人體肝臟會分泌出大量的膽汁,以此促進脂肪等物質(zhì)消化。如果出現(xiàn)飲食習慣不健康。生活作息不規(guī)律等,則會造成膽汁分泌紊亂以及成分改變等問題。一旦膽汁內(nèi)析出結晶,在鈣化后即形成結石[4]。該疾病對患者的生活質(zhì)量和工作會產(chǎn)生較大的影響,為提高臨床診斷價值,大多采用影像學檢查方法輔助診療。不過,由于該病癥在早期階段缺乏特異性,導致診斷過程中出現(xiàn)一定的誤診率和漏診率。因此需要合理選擇疾病診斷方法,從而提高診斷效果,為后續(xù)治療提供依據(jù)和指導。

腹部CT是目前臨床疾病診斷中應用較為廣泛、技術相對成熟的影像學檢查方式,針對腹部疾病的診斷檢查具有較高的準確率。針對肝外膽結石開展診斷檢查時,具有較好的效果。其原理是指導患者飲用含有碘元素的水,以此降低偽影產(chǎn)生率,保證診斷圖像更加清晰。而核磁胰膽管成像檢查是當前臨床上一種新興診斷方法,其相比于腹部CT檢查而言,在檢測過程中無需依賴造影劑,而且操作程序和過程比較簡單,應用價值相對較高[5]。同時與腹部CT比較,核磁胰膽管成像檢查的優(yōu)勢更為明顯,如成像清晰度高、可基于圖像確定患者具體結石位置、擴大觀察范圍、檢查效果不會受體位等因素干擾。并且該檢查方法對陰性肝外膽結石具有很高的敏感性,檢出準確率高。

通過抽選肝外膽結石患者作為研究對象,將入選120例患者隨機分為研究組和對照組,各組均有60例患者。在開展實驗研究過程中,對照組患者接受腹部CT檢查方法,研究組患者行核磁胰膽管成像檢查。對比兩組患者的檢出率情況,研究組肝外膽結石檢出率為81.67%,對照組檢出率為61.67%,研究組陽性檢出率高于對照組,組間差異較大且P值<0.05,有統(tǒng)計學意義。表明核磁胰膽管成像檢查的診斷效果更好,其是由于該檢查方式對陰性肝外膽結石的敏感度較高,并且可從多角度顯示膽管系統(tǒng)圖像,進而準確判斷病變位置,應用價值更高。對比兩組患者的誤診率以及漏診率情況,研究組患者的各項指標分為統(tǒng)計為1.67%以及0.00%,對照組指標為13.33%和10.00%。組間比較誤診率、漏診率數(shù)據(jù),存在明顯差異,研究組均低于對照組,P值<0.05,有統(tǒng)計學意義。這一結果表明通過核磁胰膽管檢查,能夠有效提高對泥沙樣結石、等密度結石等圖像分辨率,從全方位進行成像,避免腹部CT成像單一的缺陷,從而準確定位結石位置,減少診斷誤差。

綜上所述,對肝外膽結石患者進行影像學檢查時,采用核磁胰膽管成像檢查相比于腹部CT檢查,有助于提高陽性檢出率。并降低誤診率及漏診率,具有相對較高的應用效果和診斷準確率,值得在臨床中大力推廣應用。

參考文獻:

[1]張靚.腹部B超、CT和核磁胰膽管成像檢查診斷肝外膽管結石的效果對比觀察[J].中國醫(yī)療器械信息,2018,24(14):133-134.

[2]胡凱.腹部CT與核磁胰膽管成像在肝外膽管結石診斷中的臨床應用價值分析[J].影像研究與醫(yī)學應用,2020,4(7):81-82.

[3]楊勝碧,李屹,杜富猛.超聲、CT和MRC P檢查診斷肝外膽管結石的對比[J].現(xiàn)代醫(yī)用影像學,2020,29(1):173-174.

[4]路雨澍.腹部CT與核磁胰膽管成像在肝外膽結石診斷中的應用意義[J].影像研究與醫(yī)學應用,2019,3(5):34-35.

[5]馮會蓉.對比腹部CT與核磁胰膽管成像在肝外膽結石診斷中的應用效果[J].飲食保健,2019,6(33):250-251.