試論五四時期“化”綴詞

楊亞賢

內容摘要:五四時期語言環境較為寬松,詞語的使用復雜多樣,其表現之一便是類詞綴大量類推造詞。本文采用“以小見大”的方式,以“化”綴詞為切入點,通過“化”綴詞的演變窺見五四時期類詞綴的發展情況。總體來看,五四時期的“化”綴詞具有一詞多義、臨時組合多、與其他成分搭配使用較為靈活等特點。著眼于五四時期,“化”綴詞呈上升趨勢,著眼于整個現代漢語史,“化”綴詞呈“U”字型發展。

關鍵詞:五四時期 “化”綴詞 臨時性 多樣性 詞綴化傾向

刁晏斌先生將現代漢語史分為四個階段。本文研究的五四時期便是刁先生提出的第一階段,即1919年-1949年。此期語言在其獨特的社會背景下受多種因素的影響,形成了復雜多樣的早期現代漢語,其表現之一便是類詞綴造詞。此前筆者以“主義”為例探討此期類詞綴的情況,本文以“化”綴詞為例進行更為深入的研究。

學界對于“化”的身份還存在分歧。云漢,峻峽以及周剛都稱其為后綴。呂叔湘認為它是類詞綴,由《現代漢語詞典(第7版)》(下文簡稱《現漢》)釋義可看出,它仍含有“轉變成某種性質或狀態”之義,這一含義與其作為詞根的“變化”義有關聯。本文采用呂叔湘先生的觀點,稱其為“類詞綴”,它組成的詞暫且稱為“化”綴詞。

一.“化”綴詞的特點

五四時期的“化”綴詞紛繁多樣,其特點主要有三個:一是音節較短,二是前加成分多樣,三是臨時組合多。

(一)音節較短

在產生之初,“化”綴詞是以雙音節為主的,1934年三音節詞開始大量產生,從整個五四時期來看,三音節詞占優勢。當代漢語中三音節詞的優勢進一步凸顯,兩個時期的音節占比情況見表一:

總體來看,早期現代漢語中“化”綴詞的音節要短于當代漢語。

三音節的發展過程也是詞義具體化和單一化的過程。早期雙音節的詞義較寬泛,當代三音節詞較為細致具體。以“俗化”為例,如:

掛一幅粗俗的園亭畫作背景,牽滅銀今田慕殆技喲紐葦嘩制熙庚舷礬牽一匹活馬上臺,當然為群眾所歡迎,但這只是更使戲劇俗化了,別無一點好處。(《中國戲劇的三條路》1924年21卷第2期)[1]

此處的“俗化”大致可理解為“粗俗化”或“庸俗化”。當代漢語中“俗化”較少使用,取而代之的是“通俗化”“庸俗化”這些三音節詞,無論詞匯意義還是色彩意義都更加細致具體。

單一化過程指的是早期某一雙音節詞有多個含義,當代對其進行了區分,主要有以下三種:

一是早期一個詞形的多個含義在當代都較少使用,如上文提到的“俗化”,五四時期它有“通俗化”和“習俗教化”之義。當代漢語中“俗化”一詞較為少見,這兩個含義也都較少使用。

二是早期有一個含義,當代新增另一含義,那么早期的詞義不再用這一詞形表示。如“日化”,五四時期義為“向著日本的特點變化”,當代義為“日用化學工業”。“向著日本的特點變化”這一含義多被“日本化”承擔。

三是早期一個詞形有多個含義,其中包括“向XX變化”的含義,當代這一含義退隱,由三音節詞承擔。如“德化”,早期有三個含義,一是“向著德國的特點變化”,其余兩義為“以德感人”以及“縣的名稱”。當代漢語中 “向著德國的特點變化”這一含義被“德國化”承擔。

(二)前加成分多樣

與當代相比,早期“化”綴詞的前加成分更加多樣,以下逐一舉例說明。

1.前加成分為及物動詞性語素

早期和當代“化”都可與動詞性語素搭配,然而有及物與不及物之別,當代漢語一般為不及物動詞性語素,如“革命化”“享樂化”,少數動詞性語素可帶賓語,一般是兼類詞,如“統一化”,“統一”兼有動詞和形容詞兩種詞性。五四時期“化”的前加成分是及物動詞性語素的用例較常見,如:

至于農業生產,因為農業種植、獨占的事,本較工業為困難,故以工業的極高度的獨占化,結果致農業生產品與工業生產品之間,價格大相懸殊。(《一九三一年的中國與世界》1931年28卷第1期)

此類還有“服從化”“統治化”等。當代漢語中“化”一般不與及物動詞性語素搭配大致是因為“XX化”義為“朝著XX方向變化”,“XX”是一個意義完整的成分,所以一般應是不及物動詞性語素,如果單獨一個及物動詞性語素會有意義空缺。黎錦熙指出,不及物動詞動作的影響凝聚自身,及物動詞必須涉及他物。

2.前加成分不一定有“延展性”

秦華鎮指出,能進入“X化”這一結構中的成分應具有“可延展性”,即它具有可變化或成為變化結果的空間,包括期待的方向和憎惡的方向。當代漢語中“化”的前加成分一般為形容詞性語素,表示性質或狀態,具有延展性,而早期現代漢語則不然。除了形容詞性語素外,五四時期的前加成分還有名詞性語素。

我們把它分為三類:一是“XX化”義為“變化為XX”,如:“將所有物為可能之資金化”。

二是“XX化”義為“符合XX的實際情況而產生的變化”,一般“XX”為某特定時間或地點,如:“把論語宋代化了”。

三是前加成分指向性過于單一,如:

蘇聯的兒童播音,目的在于以藝術化興味化的方法,使兒童們從幼稚園及學校所得知識,得有補助及強度化。(《世界無線電廣播事業之鳥瞰》1936年33卷第1期)

上例中“強度化”義為“加強兒童的吸收能力”。《現漢》中“強度”義為“付出體力和腦力的大小與多少”,它的詞義既包括“大”和“多”也包括“小”和“少”,所以“強度”指向性并不單一,不適用于“XX化”組合。這類組合在當代已經退隱。

(三)臨時搭配多

五四時期的臨時搭配較多,如“不安化”“作品化”“海化”,以“海化”為例,它只在《冰心全集》第1卷中出現,即:

不是說做女神,我希望我們都做個“海化”的青年。像涵說,海是溫柔而沉靜。杰說的,海是超絕而威嚴。楫說的更好了,海是神秘而有容,也是虛懷,也是廣博。(《冰心全集》第1卷)

“海化”之所以沒有廣泛使用并流傳至今,大致有兩個原因:一是“海”的語素義沒有期待或憎惡的空間,不具備可延展性。二是“海”使用的是隱性語素義,如果不在特定語境中不易理解。胡開寶,王彬指出義素通常分為顯性義素和隱性義素,前者反映事物本質特征,較為穩定;后者反映事物的次要特征及其主觀認識,它們是潛在的,不夠穩定。《現漢》中“海”的釋義為“大洋中靠近陸地的部分”,由語境可知,此處的“海化”與詞典釋義不同,其含義是變的溫柔、沉靜、超絕、威嚴等,這些都不是“海”的顯性義素,而且由于文中“海化”的主語是人,所以這些隱性義素都有一定的擬人色彩,如不在特定語境中很難準確理解其義。

二.“化”綴詞的句法功能

早期“化”綴詞作為動詞的組合變化形式比當代更多。不同時期的“化”綴詞都有否定形式,都可帶賓語,然而范圍大小不同。

(一)修飾“化”綴詞的否定副詞

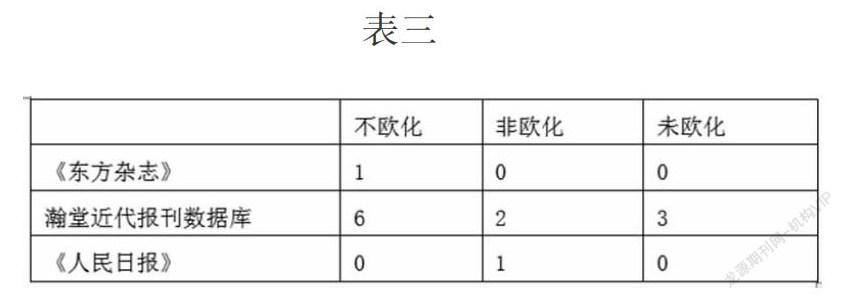

修飾“化”綴詞的否定副詞一般有 “不”、“非”、“未”。當代漢語中一般只有雙音節“化”綴詞可以受否定副詞修飾,少數的三音節詞一般是詞匯詞,如“非現代化”。

“化”綴詞中的詞匯詞數量較少,即當代漢語中受否定副詞修飾的三音節“化”綴詞也較少。而早期現代漢語中與否定形式共現的“化”綴詞不受以上這些因素的影響,有雙音節詞也有三音節詞,有詞匯詞也有詞法詞,例如“不專業化”“非人間化”“未具體化”等。

早期與當代在否定詞的選擇上也有不同。早期與否定副詞“不”共現的用例較多,而當代則與“非”共現的用例較多。

由上表可以得出以下結論:第一,無論哪個時期,與“未”共現的“化”綴詞都較少。第二,《東方雜志》中與“不”共現的“化”綴詞較多,與“非”共現的較少,而《人民日報》中則正好相反。第三,雖然《人民日報》中有的“化”綴詞仍有與“不”共現的用例,但與《東方雜志》相比,比例大大降低。

我們以“歐化”為例,進行更大范圍的考察。

另外,BCC語料庫中“未歐化”沒有用例,“不歐化”有4個五四時期的用例,“非歐化”有1例;CCL語料庫中“未歐化”與“非歐化”沒有用例,“不歐化”有1個五四時期的用例。由以上數據可以看出,當代漢語中“非歐化”仍有用例,而“不歐化”和“未歐化”在我們的檢索范圍內已經退隱。究其原因,大致有以下幾個:一是“不”與“未”獨立性較強,而“非”獨立性較弱,黏著性較強。無論哪個時期“非”都作為類前綴參與構成了不少組合,如“非典型”“非個人”。現代漢語中類詞綴大量構詞,“非”作為其中的一員,用例較多也就不奇怪了。二是“不”與“未”在使用時有一定的局限性。孫也平指出,“不”不僅否定它后面的詞,還表示主語的動機或愿望。李佐豐指出“未”在表示否定時,有一定的時間性,即還沒發生。二者與“化”綴詞共現都有一定的局限,而“非”作為類前綴,只表示否定,沒有這些內涵,外延更廣。三是“不”“未”與“非”可共現的詞性也不同,“非”修飾范圍更廣。遲軍指出,除了都可修飾形容詞和動詞外,“非”還可修飾名詞,而“不”和“未”不能。

“不”、“未”與“非”適用的環境與對象的詞性都有差異,五四時期語言環境相對寬松,三者之間的差異也沒那么明顯,由此就造成了與當代的不同。

(二)“化”綴詞帶賓語

當代漢語中帶賓語的“化”綴詞一般為雙音節,而且前加成分多為形容詞性語素。如“美化”。早期現代漢語中可帶賓語的“化”綴詞較多,從雙音節詞來看,其前加成分不單限于形容詞性語素,也有名詞性語素,如:

既不修壩檔募搓技順匯咽海,在最枯水時期,亦可得十三萬五千匹馬力,可以之電化晉陜,用資固定空中氮氣,以制肥料。(《潼關以上黃河水利與西北經濟建設》1944年40卷第3期)

另外,三音節詞也可加賓語,例如:

五年終了時,我們將用八〇、〇〇〇、〇〇〇金盧布去電氣化幾條鐵路。(《蘇俄的五年大計劃》1930年27卷第10期)

早期“化”綴詞的句法特點除了體現在副詞與賓語外,還體現在作定語上。當代漢語中作定語的一般是三音節詞,如“現代化設備”“商業化項目”,少數作定語的雙音節詞一般為詞匯詞,如“綠化面積”。早期現代漢語中不僅三音節詞可作定語,雙音節的詞法詞也可以,如:

在現在作家中,吳稚暉是俗化散文的實踐者,他有力量運用一切粗俗詞語。(《現代文學講話·現代中國散文》,《青年界》1932年2卷第2期)

“化”綴詞在早期現代漢語階段呈上升態勢,在整個現代漢語史中呈U字型發展,“化”綴詞的數量是由多到少,再由少到多的,但它的用法卻是逐漸減少的,無論是構詞還是句法結構。五四時期語言發展自由,約束較少,而且類詞綴開始大量類推造詞是新出現的現象,所以暫時呈現出“無法可依”的狀態。此期“化”綴詞的使用沒有形成一定的規則,無論是雙音節和多音節,還是詞法詞和詞匯詞,它們的構詞法和句法功能是一樣的,只有使用頻率上的差異。進入第二階段之后,早期的一些用法逐漸退隱,如三音節詞不直接帶賓語,詞法詞較少受否定副詞修飾等。雖然改革開放之后,“化”構詞數量有所上升,但是規則已經形成,新詞也是在規則范圍內產生和使用的。

我們試圖由“化”窺見五四時期整個類詞綴系統的發展情況。類詞綴的蓬勃發展對于整個詞匯系統都產生了重要的影響。從詞形方面來看,類詞綴的發展增加了漢語詞的音節長度,類詞綴類推造詞是五四時期多音節詞發展的一大原因。從構詞方面來看,類詞綴類推造詞促進了附加式構詞法的發展,而且還出現多個類詞綴同時使用的用例情況,如“白澳主義化”,同時使用了“主義”和“化”兩個類詞綴,構詞方式更加多樣。類推造詞有相當高的能產性,不斷產生新成員,豐富了漢語詞匯。類詞綴最初根據詞語模類推而成的是詞法詞,當這些詞法詞的使用頻率和大眾熟悉度都提高了,進而發展為詞匯詞,成為詞匯系統的一份子。董秀芳指出,詞法與詞庫相通,一些最初由詞法規則構成的詞,在發展過程中它們的詞法規則變得模糊,詞的內部形式也隨之模糊,最后變得完全不透明,那么這些詞就進入了詞庫。

參考文獻

[1]董秀芳.漢語的詞庫與詞法[M].北京:北京大學出版社,2004:9-11+14.

[2]黎錦熙.新著國語文法(第24版)[M].北京:商務印書館,1959:15.

[3]秦華鎮.“X化”結構構成限制及條件[J].北京理工大學學報(社會科學版),2005,7(4):76-78+85.

[4]胡開寶,王彬.外來詞翻譯與漢語詞義的擴大[J].西安外國語大學學報,2008,1:70-74.

[5]孫也平.現代漢語否定詞初探[J].齊齊哈爾師院學報(哲學社會科學版),1978,2:28-36.

[6]李佐豐.古代漢語語法學[M].北京:商務印書館,2004:197.

[7]遲軍.淺析無、不、非在使用上的異同[J].外語與外語教學,1986,2:1-5.

注 釋

[1]本文的用例主要來源于《東方雜志》和《人民日報》,所以出自二者的例句不再標明出處。

基金項目:2021年河北省高等學校人文社會科學研究項目:現代漢語類詞綴發展演變研究(項目編號:SQ2021131)

(作者單位:河北大學國際交流與教育學院)