江西九連山自然保護區蕨類植物資源調查和分析

徐國良,曾曉輝

摘? 要:通過對九連山保護區蕨類植物的補充調查和統計分析,結果表明:(1)九連山自然保護區共有蕨類植物43科93屬265種(含種下等級),物種組成較豐富,其豐富度指數在江西省的8個森林生態型自然保護區中排第2位;(2)該區蕨類植物中優勢科、屬明顯,優勢科為鱗毛蕨科、水龍骨科、蹄蓋蕨科、金星蕨科;優勢屬為鱗毛蕨屬、鳳尾蕨屬、卷柏屬、鐵角蕨屬;(3)在科、屬級別的分布區類型中,熱帶性質成分占絕對優勢,分別占總科數和總屬數的55.81%和69.89%,在種的地理成分上,以東亞成分占主導地位(占47.9%),熱帶性質次之(占34.9%);(4)該區的R/T值顯示該區蕨類植物區系處于南亞熱帶與中亞熱帶的過渡區;聚類分析顯示,與江西馬頭山自然保護區、江西齊云山自然保護區的關系最密切,在中國蕨類植物地理分區中屬于華東區。

關鍵詞:蕨類植物;資源組成和區系;九連山自然保護區;江西省

中圖分類號:Q948? ? ? 文獻標識碼:A

Investigation and Analysis of Pteridophytes Resources in Jiulianshan Nature Reserve, Jiangxi, China

XU Guoliang1, ZENG Xiaohui2

1. Jiulianshan Nature Reserve Administrative Bureau, Ganzhou, Jiangxi 341700, China; 2. Jinggangshan Nature Reserve Administrative Bureau, Jian, Jiangxi 343600, China, China

Abstract: The supplementary investigation and statistical analysis of pteridophytes in Jiulianshan Nature Reserve were conducted. There were 265 species of pteridophytes (including subspecies grade) belonging to 93 Genera and 43 families. The species composition was rich, and the richness index was the 2nd among the 8 forest ecotype nature reserves in Jiangxi Province. The dominant families and genera of pteridophytes were obvious. Dominant families consisted of Dryopteridaceae, Polypodiaceae, Athyriaceae, Thelypteridaceae. Dominant genera consisted of Dryopteris, Pteris, Selaginella, Asplenium. The flora of families and genera was dominated by the tropical elements, accounting for 55.81% and 69.89% of the total families and genera, respectively. The geographical composition of the species was dominated by the East Asian elements (47.9%) , followed by the tropical elements (34.9%). The R/T value showed that the flora of pteridophytes to Jiulianshan was located in the transitional zone between the south subtropical zone and the middle subtropical zone. Cluster analysis showed that it was most closely related to Matoushan Nature Reserve and Qiyunshan Nature Reserve, and it belonged to east China in the pteridophytes geographical division

Keywords: pteridophytes; resource composition and flora; Jiulianshan Nature Reserve; Jiangxi Province

DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2021.10.037

九連山國家級自然保護區位于江西省龍南縣境內,南嶺東部的核心部位,在中國植被區劃中,這里是中亞熱帶濕潤常綠闊葉林與南亞熱帶季風常綠闊葉林的過渡帶,其主要保護對象是典型的亞熱帶常綠闊葉林生態系統,2003年建區時,區內已對植物資源進行過初步調查,并記錄了種子植物2321種,蕨類植物188種,并對種子和蕨類區系進行了分析[1-2],近年來,通過保護區科研團隊對蕨類植物的補充調查,有許多蕨類植物新分布屬種被發現和補充,截止到目前,已補充九連山自然保護區蕨類植物新記錄共77種,新記錄科2個,新記錄屬3個,在九連山保護區發現的江西省蕨類新記錄21種[3-9]。九連山自然保護區蕨類植物資源結構組成發生了較大的變化,故有必要對九連山保護區的蕨類科屬組成、區系結構、生境狀況、種群數量、資源保護等方面重新進行統計分析,進一步積累和更新蕨類植物的本底調查資料,為九連山自然保護區資源保護和科研工作提供參考。

1? 研究區概況

九連山自然保護區位于江西省的最南端,地理位置為北緯24°2918~24°3855,東經114°2250~114°3132,海拔高度280~1430 m。本區地處我國亞熱帶東部,與華南區相鄰,氣候溫暖濕潤。年均氣溫16.4 ℃,年均降雨量2155.6 mm,相對濕度80%~90%,全年無霜期280~290 d。九連山自然保護區優越的自然條件及保存完好的常綠闊葉林,孕育了種類豐富的蕨類植物[1]。

2? 蕨類植物資源組成

2.1? 科屬種的組成與分析

隨著分子系統學的研究,蕨類植物的科屬概念和分類系統近年發生了較大變化,但考慮到《中國植物志》和《江西植物志》的蕨類部分均采用秦仁昌1978年的分類系統,但為便于分析比較,本文仍采用這一分類系統[10-12]。

根據多次野外調查的統計資料,九連山保護區共有蕨類43科、93屬、265種。科屬種分別占中國蕨類植物區系63科、221屬、2452種的68.25%、42.08%、10.81%[12];占江西蕨類植物區系49科、114屬、433種的87.76%、81.58%、61.2%[13]。

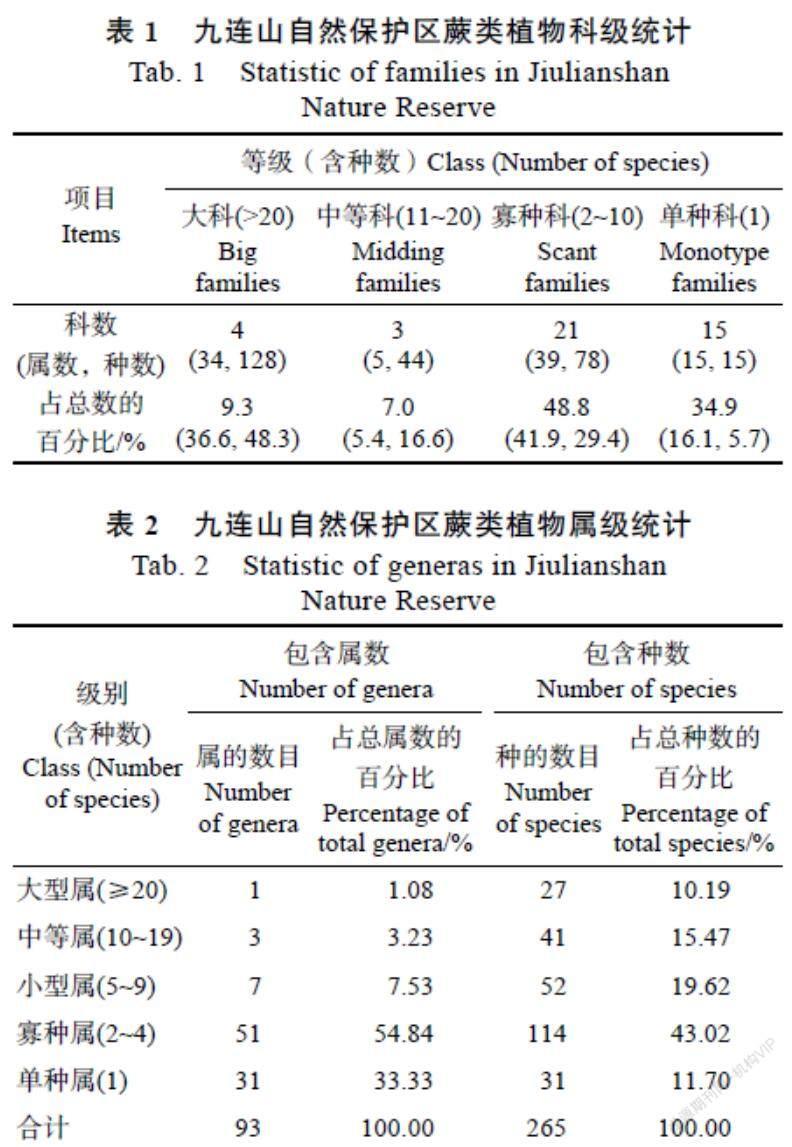

種數大于20種的科是屬于真蕨亞門的4個科,即鱗毛蕨科(Dryopteridaceae)(44種)、水龍骨科(Polypodiaceae)(31種)、蹄蓋蕨科(Athyriaceae)(30種)、金星蕨科(Thelypteridaceae)(23種),這4個科共128種,占本區全部總數的48.3%,構成了九連山保護區蕨類區系的主體。種數大于10種的科有鳳尾蕨科(Pteridaceae)(17種)、卷柏科(Selaginellaceae)(14種)、鐵角蕨科(Aspleniaceae)(12種)。單種科、寡種科十分豐富(表1),保留了許多古老孓遺物種,如石杉科(Huperziaceae)、石松科(Lycopodiaceae)、卷柏科、木賊科(Equisetaceae)、海金沙科(Lygodiaceae)、觀音蓮座蕨科(Angio?pteridaceae)、紫萁科(Osmundaceae)、瘤足蕨科(Plagiogyriaceae)、陰地蕨科(Botrychiaceae)等,也分布有比較進化的科,如本區的第二大優勢科水龍骨科(Polypodiaceae),以及蘋科(Marsileales)、槐葉蘋科(Salviniaceae)、滿江紅科(Azollaceae)等都是最為進化的類群,此外還有一些介于中間的科,如鱗始蕨科(Lindsaeaceae)、蹄蓋蕨科(Athyriaceae),這表明本區的蕨類植物在系統發育和進化關系上比較連貫。

九連山保護區種數在20種以上的屬只有鱗毛蕨屬(Dryopteris)(27種),含10~19種的有鳳尾蕨屬(Pteris)(15種)、卷柏屬(Selaginella)(14種)、鐵角蕨屬(Asplenium)(12種)3個。種數在1~4種的寡種屬和單種屬共82個(表2),占總屬數的88.17%。如果按屬包含的種數數量確定優勢屬的話,九連山保護區的優勢屬可以確定為鱗毛蕨屬、鳳尾蕨屬、卷柏屬、鐵角蕨屬4個。

2.2? 豐富度分析

一般通過比較不同地區的植物科、屬、種的數目來研究一個地區物種的豐富度[14]。采用綜合系數法求出各地區的豐富度指數并進行排序(表3),可知,在11個森林生態型自然保護區中,海南鸚哥嶺豐富度指數排第一,因為它處于熱帶地區,優越的水熱條件為蕨類植物提供了良好的生存環境。排第二位的是江西井岡山自然保護區,九連山自然保護區豐富度指數為0.6601,排第三位,在表中所列的江西的8個森林生態型自然保護區中排第二位,其科數、屬數、種數均明顯高于11個地區的平均值,說明九連山自然保護區的蕨類植物比較豐富。江西井岡山自然保護區內海拔跨度250~1779 m,相對高差1639 m,地形復雜,生境多樣,雖然緯度比九連山稍高一點,但豐富度指數卻排在九連山保護區前面。可見一個地區的蕨類植物豐富度不僅與緯度有關系,與海拔跨度、地形地貌等生境因素也有較大關系[15]。

3? 九連山保護區蕨類植物地理分布區類型

3.1? 科的分布類型分析

由表4可知,九連山自然保護區分布的43個科中,世界分布的有18科,如卷柏科、蕨科(Pteridiaceae)、冷蕨科(Cystopteridaceae)、鱗毛蕨科、蘋科、槐葉蘋科、滿江紅科、蹄蓋蕨科、水龍骨科等。熱帶性質的科占了絕對優勢,共24個,占總科數的55.81%。熱帶分布中又以泛熱帶分布的科最多,共19科,如鳳尾蕨科、車前蕨科(Antrophyaceae)、瘤足蕨科(Plagiogyriaceae)、舌蕨科(Elaphoglossaceae)、腎蕨科(Nephro-lepidaceae)、實蕨科(Bolbitidaceae)、書帶蕨科(Vittariaceae)等,熱帶亞洲分布的科有3個,即骨碎補科(Davalliaceae)、球蓋蕨科(Perane?maceae)、稀子蕨科(Monachosorum),舊世界熱帶分布的科有2個,即觀音座蓮科、骨碎補科(Davalliaceae)。北溫帶分布的科僅有1科,即陰地蕨科(Botrychiaceae),本區沒有中國特有分布科。

3.2? 屬的分布類型分析

依據陸樹剛[26]對蕨類植物屬的分析,將九連山自然保護區的蕨類植物屬劃分為10個分布區類型3個亞型,再歸為世界廣布、熱帶類型、溫帶類型3大類(表4)。

世界廣布屬:本保護區內世界廣布屬共有18屬,占總屬數的19.35%,包括本區內種數較多的鱗毛蕨屬、卷柏屬、鐵角蕨屬,反映了世界廣布屬的廣泛分布特點。

熱帶分布屬:共有65屬,占總屬數的69.89%,種數熱帶性質的屬中又以泛熱帶分布屬最多,為32屬,占熱帶分布屬的49.23%,說明泛熱帶分布區類型具有較廣的適應性。含種數較多的熱帶分布屬是鳳尾蕨屬、毛蕨屬(Cyclosorus)(9種)、短腸蕨屬(Allantodia)(9種)、復葉耳蕨屬 (Arachniodes)(9種)等。此外熱帶分布屬還包括較多的單種屬(共26個),如槲蕨屬(Drynaria)、毛軸線蓋蕨屬(Monomelangium)、崇澍蕨屬(Chieniopteris)等。

溫帶分布屬:共10屬,占總屬數的10.75%,其中北溫帶分布屬有3屬,分別是瓶爾小草屬(Ophioglossum)、卵果蕨屬(Phegopteris)、紫萁屬(Osmunda)。溫帶亞洲分布屬1屬,即陰地蕨屬(Botrychium),東亞分布屬有6屬,稀子蕨屬(Monachosorum)、凸軸蕨屬(Metathelypteris)、伏石蕨屬(Lemmaphyllum)為日本-喜馬拉雅分布,節肢蕨屬(Arthromeris)、骨牌蕨屬(Lepidogr-ammitis)為中國-喜馬拉雅分布,鞭葉蕨屬(Cyrtomidictyum)為中國-日本分布。

從以上分析可以看出,熱帶分布科、屬在該地區占有絕對優勢,表明該地受強烈的熱帶成分影響。另外本區蕨類植物分布區類型中,熱帶亞洲分布、溫帶亞洲分布、東亞分布合計達17屬,占總屬數的18.28%,顯示出本地區蕨類植物的亞洲成分占有較高的比例,同時該地區各種分布類型的存在,說明本區蕨類植物與其他地區如美洲、非洲、大洋洲有一定的聯系,顯示出其廣泛聯系和混雜分布的特點。

3.3? 種的分布類型分析

按照吳征鎰《中國種子植物屬的分布類型》的觀點[27],可以將九連山自然保護區265種(含種下等級)分為10種類型,再歸為世界廣布成分、熱帶成分、溫帶成分和中國特有成分4大類(表4)。

世界廣布成分:屬于這一分布區類型的有5種,包括蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum)、節節草(Equisetum ramosissimum)、鐵角蕨(Asplenium trichomanes)、鐵線蕨(Adiantum capillus-veneris)。

熱帶成分:共計91種,占總種數的34.8%。其中熱帶亞洲分類型的有59種(占總種數的22.6%),如劍葉書帶蕨(Haplopteris amboinensis)、江南雙蓋蕨(Diplazium mettenianum)、亮鱗肋毛蕨(Ctenitis subglandulosa)、毛軸菜蕨(D. esculentum var. pubescens)、錢氏鱗始蕨(Lindsaea chienii)、顯脈星蕨(Neolepisorus zippelii)、楔基蓮座蕨(Angiopteris helferiana)、魚鱗蕨(Dryopteris paleolata)、羽裂星蕨(Microsorum insigne)、藍色鱗毛蕨D. polita)等;屬于熱帶亞洲-熱帶大洋洲分布類型的有18種(占總種數的6.9%),如筆管草(E. ramosissimum subsp. debile)、薄葉碎米蕨(Cheilanthes tenuifolia)、干旱毛蕨(Cyclosorus aridus)、假鞭葉鐵線蕨(A. malesianum)、毛柄雙蓋蕨(D. dilatatum)等。屬于熱帶亞洲-熱帶美洲分布的有2種(占總種數的0.8%),即海金沙(Lygodium japonicum)、姬蕨(Hypolepis punctata)。屬于泛熱帶分布的有9種(占總種數的3.4%),包括粉葉蕨(Pityrogramma calomelanos)、普通針毛蕨(Macrothelypteris torresiana)、蛇足石杉(Huperzia javanica)、腎蕨(Nephrolepis cordifolia)等。屬于舊世界熱帶分布的有3種(占總種數的1.1%),包括倒掛鐵角蕨(A. normale)、蜈蚣草(P. vittata)、陰石蕨(Humata repens)。

溫帶成分:包括北溫帶分布、溫帶亞洲分布和東亞分布3種區系類型,共131種,占總種數的50.2%。其中北溫帶成分4種:包括瓶爾小草(Ophioglossum vulgatum)、蘋(Marsilea quadrifolia)、槐葉蘋(Salvinia natans)、團扇蕨(Crepidomanes minutum)。溫帶亞洲分布2種,即銀粉背蕨(Aleuritopteris argentea)、細毛碗蕨(Dennstaedtia hirsuta)。東亞成分是溫帶分布成分的主要部分,共計125種,占總種數的47.9%,是九連山保護區區系成分最多的一種類型。在東亞成份中又以中國-日本分布種數最多,共76中,占總種數的29.1%,說明了九連山植物區系和日本植物區系的聯系非常密切,因為中國、日本兩國蕨類植物的區系成分均以鱗毛蕨科和蹄蓋蕨科為主,在日本陸地與中國大陸尚未分離之前,兩國的蕨類植物區系就有著共同的起源,分離之后兩地的自然條件又基本相同,區系仍平行發展[28]。屬于這種類型的有高鱗毛蕨(D. simasakii)、密鱗高鱗毛蕨(D. simasakii var. paleacea)、華南鱗毛蕨(D. tenuicula)、假江南雙蓋蕨(D. yaoshanense)、鈍羽對囊蕨(Deparia conilii)、管苞瓶蕨(D. pinfaense)、假耳羽雙蓋蕨(D. okudairai)、崇澍蕨(Chieniopteris harlandii)、亮毛蕨(Acystopteris japonica)、爪哇鱗始蕨(Lindsaea javanensis)、闊葉瓦韋(Lepisorus tosaensis)、綠葉對囊蕨(Deparia viridifrons)、披針貫眾(Cyrtomium devexiscapulae)、太平鱗毛蕨(D. pacifica)、小葉雙蓋蕨(D. mettenianum)、斜羽鳳尾蕨(Pteris oshimensis)、長尾復葉耳蕨(Arachniodes simplicior)等。東亞分布中屬于日本-喜馬拉雅成分有38種,比如虎克鱗蓋蕨(H. griffithiana)、變異鱗毛蕨(D. varia)、斷線蕨(Leptochilus hemionitideus)、毛軸線蓋蕨(Diplazium pullingeri)、閩臺毛蕨(C. jaculosus)、日本水龍骨(Polypodiodes niponica)、骨牌蕨(Lemmaphyllum rostratum)、黃瓦韋(L. asterolepis)、中華鳳尾蕨(P. inaequalis)、卷柏(Selaginella pulvinata)等。屬于中國-喜馬拉雅成分的有11種,如異裂雙蓋蕨(D. laxifrons)、中華劍蕨(Loxogramme chinensis)、鞘舌卷柏(S. vaginata)、墊狀卷柏(S. pulvinata)等。

中國特有成分:九連山保護區中國特有成分較多,共有39種,占總數的14.9%。是我國重要的蕨類物種保存場所之一。常見的有百越鳳尾蕨(P. fauriei var. chinensis)、半島鱗毛蕨(D. peninsulae)、德化鱗毛蕨(D. dehuaensis)、針毛新月蕨(Pronephrium hirsutum)、翠云草(S. uncinata)、卵葉盾蕨(Neolepisorus ovatus)、毛枝卷柏(S. trichoclada)、臺灣毛蕨(C. taiwanensis)、倒卵伏石蕨(L. var. obovatum)、峨眉鳳了蕨(Coniogramme emeiensis)、福建毛蕨(C. fukienensis)、觀光鱗毛蕨(D. tsoongii)、少羽鳳尾蕨(P. ensiformis var. merrillii)等。此外,九連山保護區分布的大羽金星蕨(Parathelypteris chingii var. major)屬于江西-廣東特有種,崇義肋毛蕨(C. chungyiensis)屬于江西特有種。

3.4? 與其他地區蕨類植物區系的比較

不同分布區類型成分的相對比例是反映區系性質,從而進行區系間比較的重要特征,為了更充分地反映某一特定區系的特點,在進行統計分析時對世界廣布類型不加以考慮[29]。為了對比九連山保護區與其他地區的蕨類植物區系的關系,表5列出了10個森林生態型自然保護區的蕨類植物各種區系成分所占比例。根據自然保護區熱帶性質和溫帶性質植物種數的比值(R/T)判斷各個自然保護區的熱帶性質強弱,一般在相似緯度、相似海拔地區,R/T比值越高,說明植物區系的熱帶性質越強[30]。從表5可知,比值位于前三位的是華南區的海南鸚哥嶺自然保護區、廣東香山自然保護區、廣東南嶺自然保護區。這3個保護區處于低緯度的熱帶地區或南亞熱帶地區,氣候溫暖,為各種喜溫植物提供了良好的生存環境。位于后二位的是地處華北的山西五臺山和地處華中的河南太行山自然保護區,這2個自然保護區的海拔和緯度均比較高,氣候寒冷,生長著很多耐寒的蕨類植物。江西九連山自然保護區R/T值略低于華南區的3個自然保護區,但明顯高于處于中亞熱帶的江西馬頭山、江西齊云山和安徽安徽祁門3個自然保護區。反應了九連山自然保護區處于南亞熱帶和中亞熱帶過渡地區的特點,這與其地理位置是一致的。

對表中所列的10個自然保護區的區系成分數據用SPSS16.0軟件進行聚類分析。從圖1可見,江西馬頭山、江西齊云山、江西九連山3個自然保護區同屬華東區,在地理位置上也最近,三地的蕨類植物區系都是以東亞成分為主體,區系關系密切,構成最親近的一小支。福建武夷山自然保護區和廣東南嶺自然保護區兩地處于華東和華南的過渡地區,構成比較相似的第二小支,兩地與九連山自然保護區的關系稍遠。安徽祁門和河南太行山分別位于中亞熱帶和北亞熱帶,在表列的10個地區中兩地的距離也最近,構成第三小支。處于華南地區的廣東香山自然保護區和海南鸚哥嶺自然保護區兩地的蕨類植物成分都是以熱帶成分為主體,構成第四小支。位于華北的山西五臺山氣候寒冷,蕨類植物區系以北溫帶成分為主體,與其他9個地區的關系最遠,構成單獨的一支。

4? 九連山自然保護區蕨類植物資源的生境與物種保護

九連山自然保護區的蕨類植物按其生長方式不同可分為土生、附生和水生3種類型。附生的蕨類類型有42種,占總種數的16.47%,如附生于石壁和樹上的日本水龍骨(Polypodiodes niponica)、倒卵伏石蕨(L. microphyllum var. obovatum)等,附生于墻上的閩浙耳蕨(Polystichum gymnocarpium)、北京鐵角蕨(A. pekinense)等,膜蕨科(Hymenophyllaceae)和鐵角蕨科的所有種幾乎都附生在潮濕的石壁上或樹干上。水生的蕨類類型有3種,占總種數的1.13%,即滿江紅、蘋、槐葉蘋。土生的蕨類類型有219種,占總種數的83.91%,如鱗毛蕨科、蹄蓋蕨科的大多數種都是土生植物。根據蕨類植物生境的潮濕程度分為喜濕和耐旱兩種類型,典型的喜濕物種,如羽裂星蕨、管苞瓶蕨、斷線蕨等。典型的耐旱物種如卷柏、中華劍蕨等。根據九連山蕨類植物的生活型還可以分為灌木型、藤本型、草本型、墊狀草本型4種,灌木型的主要包括一些大型蕨類,如中華里白(Diplopterygium chinense)、毛軸蕨(Pteridium revolutum)等,藤本型如垂穗石松(L. cernuum)、具邊卷柏(S. limbata)等,草本型最多,包括絕大多數中小型的蕨類植物,如鈍角金星蕨(P. angulariloba)、林下凸軸蕨(Metathelypteris hattorii)等,墊狀草本型如疏葉卷柏(S. remotifolia)、墊狀卷柏等。此外,還有一些生境指示物種,如垂穗石松、烏毛蕨(Blechnum orientale)生長在酸性土壤中,鐵線蕨、假鞭葉鐵線蕨生長在鈣質土中。

九連山自然保護區保護物種也較多,如粗齒桫欏(Alsophila denticulata)、金毛狗蕨(Cibotium barometz)為國家二級保護植物。東京鱗毛蕨(D. tokyoensis)、蛇足石杉(Huperzia javanica)列為《IUCN瀕危物種紅色名錄》瀕危種(EN),廣西長筒蕨(Abrodictyum obscurum var. siamense)、華南馬尾杉(Phlegmariurus austrosinicus)、墊狀卷柏、三相蕨(Ctenitis sinii)、尖葉瓶爾小草(Ophioglossum vulgatum)、粗齒紫萁(Osmunda banksiifolia)等6種列為《IUCN瀕危物種紅色名錄》近危種(NT)[35]。此外,九連山保護區還分布了許多中國特有種。對這些物種應保護其生境,動態監測其種群數量。

5? 結論

通過對九連山自然保護區蕨類植物科屬的資源構成以及區系分析,可以得出以下結論:

(1)根據最新的調查結果,該區共有蕨類植物265種,隸屬于93屬,43科,蕨類資源比較豐富,在江西省的8個森林生態型自然保護區中,豐富度指數排第二位。

(2)該區蕨類植物中優勢科、屬明顯,優勢科為鱗毛蕨科、水龍骨科、蹄蓋蕨科、金星蕨科;優勢屬為鱗毛蕨屬、鳳尾蕨屬、卷柏屬、鐵角蕨屬。

(3)在科、屬級別的分布區類型中,熱帶性質成分占絕對優勢,表明該區在歷史演化上受到強烈的熱帶成分影響;在熱帶性質成分中,又以泛熱帶分布的科屬最多,表明了泛熱帶分布科屬類型具有較廣的適應性。

(4)在種的地理成分上,以東亞成分占主導地位。其中,中國-日本成分達76種,占東亞分布成分的60.8%。種的區系表明,九連山自然保護區同日本可以歸為同一個植物區,即東亞植物區中的中國-日本森林植物亞區[28]。

(5)與其他地區蕨類植物種的區系成分比較中,該區的R/T值低于華南地區,明顯高于中亞熱帶和溫帶地區,說明該區蕨類植物區系處于南亞熱帶與中亞熱帶的過渡區。聚類分析顯示,與江西馬頭山自然保護區、江西齊云山自然保護區的關系最密切,在中國蕨類植物地理分區中屬于華東區。

(6)九連山自然保護區蕨類植物的生境各異,并且表現為不同的生活型,有較多的珍稀瀕危蕨類植物,對這些珍稀瀕危蕨類植物的生境應加強保護,對其種群數量應動態監測,防止人為破壞。

參考文獻

[1] 肖忠優, 劉信中. 江西九連山自然保護區科學考察與森林生態系統研究[M]. 北京: 中國林業出版社, 2002.

[2] 陳擁軍, 張憲春, 季夢成, 等. 九連山自然保護區蕨類植物區系研究[J]. 江西農業大學學報, 2002, 24(1): 78-81.

[3] 徐國良, 曾曉輝, 蔡偉龍, 等. 江西省及九連山地區蕨類植物新記錄[J]. 生物災害科學, 2019, 42(1): 78-82.

[4] 徐國良, 曾曉輝, 蔡偉龍, 等. 江西省及九連山地區蕨類植物分布新記錄[J]. 山東林業科技, 2019, 49(5): 39-41.

[5] 徐國良, 李子林. 江西九連山自然保護區9種蕨類植物新記錄[J]. 貴州林業科技, 2020, 48(1): 20-23.

[6] 徐國良, 蔡偉龍. 江西省2種蕨類植物新記錄[J]. 亞熱帶植物科學, 2020, 49(2): 142-144.

[7] 徐國良, 蔡偉龍. 九連山保護區10種蕨類植物新記錄[J]. 生物災害科學, 2020, 43(2): 178-181.

[8] 徐國良. 江西省及九連山地區維管植物新記錄[J]. 亞熱帶植物科學, 2014, 43(2): 127-132.

[9] 徐國良, 曾曉輝. 江西省2種植物新記錄[J]. 南方林業科學, 2020, 48(2): 69-71.

[10] 秦仁昌. 中國蕨類植物科屬的系統排列與歷史來源[J]. 植物分類學報, 1978, 16(3): 1-19.

[11] 秦仁昌. 中國蕨類植物科屬的系統排列與歷史來源(續)[J]. 植物分類學報, 1978, 16(4): 16-37.

[12] 吳兆洪, 秦仁昌. 中國蕨類植物科屬志[M]. 北京: 科學出版社, 1991.

[13] 程景福, 朱國芳. 江西植物志(第一卷)[M]. 南昌: 江西科學技術出版社, 1993.

[14] 左家哺. 植物區系的數值分析[M]. 北京: 科學出版社, 1996.

[15] 肖宜安, 何? 平, 張長生, 等. 江西井岡山自然保護區藥用種子植物區系研究[J]. 廣西植物, 2004, 24(6): 503-507.

[16] 董仕勇. 海南鸚哥嶺自然保護區蕨類植物區系[J]. 云南植物研究, 2007, 29(3): 277-285.

[17] 肖宜安, 何? 平, 李曉紅, 等. 井岡山自然保護區蕨類植物資源[J]. 植物研究, 2004, 24(1): 35-40.

[18] 陳擁軍, 季夢成, 鄒菊花, 等. 江西武夷山自然保護區藥用蕨類植物研究[J]. 江西農業大學學報, 2003, 25(2): 236-239.

[19] 詹選懷, 彭焱松, 桂忠明. 廬山蕨類植物區系研究[J]. 廣西植物, 2008, 28(5): 615-619.

[20] 周蘭平, 何祖霞, 陳輝敏, 等. 江西省齊云山自然保護區的蕨類植物區系[J]. 華南農業大學學報, 2010, 31(2): 88-94.

[21] 劉信中, 吳和平. 江西官山自然保護區科學考察與研究[M]. 北京: 中國林業出版社, 2005.

[22] 李振基, 吳小平, 陳小麟, 等. 江西九嶺山自然保護區綜合科學考察報告[M]. 北京: 中國林業出版社, 2009.

[23] 陳擁軍, 宋? 宇, 王? 靜, 等. 江西省資溪縣馬頭山蕨類植物區系[J]. 廣西植物, 2003, 23(6): 505-510.

[24] 張光富, 陳瑞冰, 錢士心. 安徽祁門地區蕨類植物區系研究[J]. 植物研究, 2005, 25(4): 488-494.

[25] 張? 婕, 上官鐵梁, 郭東罡. 五臺山蕨類植物區系及其分布特征研究[J]. 山西大學學報(自然科學版), 2008, 31(S1): 130-134.

[26] 陸樹剛, 曹? 彥, 謝? 云, 等. 云南雕林山自然保護區蕨類植物區系地理的研究[J]. 云南大學學報(自然科學版), 1992, 14(2): 216-226.

[27] 吳征鎰. 中國種子植物屬的分布區類型(增訂和勘誤)[J]. 云南植物研究, 1993, 15(增刊IV): 141-178.

[28] 武素功. 中國-日本蕨類植物區系的地理親緣[J]. 云南植物研究, 1987, 9(2): 167-179.

[29] 馬克平, 高賢明, 于順利. 東靈山地區植物區系的基本特征與若干山區植物區系的關系[J]. 植物研究, 1995, 15(4): 501-514.

[30] 吳德鄰. 紅水河上游地區植物調查研究報告集[M]. 北京: 科學出版社, 1996.

[31] 鄧志芳, 張? 迪, 張? 毅, 等. 廣東中山香山自然保護區蕨類植物區系分析[J]. 林業與環境科學, 2019, 35(3): 92-97.

[32] 陳? 林, 尹新新, 龔粵寧, 等. 廣東南嶺國家級自然保護區蕨類植物區系分析[J]. 湖北民族學院學報(自然科學版), 2013, 31(4): 361-365.

[33] 何建源, 林建麗, 劉初鈿, 等. 武夷山自然保護區蕨類植物物種多樣性與區系的研究[J]. 福建林業科技, 2004, 31(4): 40-43, 57.

[34] 楊相甫, 王太霞, 李景原, 等. 河南太行山蕨類植物區系的研究[J]. 廣西植物, 2002, 22(1): 35-39.

[35] IUCN. The IUCN red list of threatened species (2017- 03-12)[EB/OL]. http://www.iucnredlist.org/, 2017-09-01.

責任編輯:沈德發