魚洞河及其支流浮游藻類的調查與分析

陳冬華,袁 瑋,楊勝成

(1.黔東南州生態環境局凱里分局,貴州 凱里 556000;2.凱里學院,貴州 凱里 556011)

1 引言

浮游藻類群落的種類和自然分布受各種環境因子影響,在不同水體中,所響應的群落分布特征不同[1],同時浮游藻類對水環境的變化十分敏感,與其他生物類群相比,其種類組成和分布的變化對生態環境的影響更迅速[2,3],雖然藻類污染指數法與其他方法的研究結果存在一定差異,但整體評價結果基本不變[4],因而常選用浮游藻類作為指示生物[5]。許多學者如陳海生[6]、嚴文逸[7]等,對水環境生浮游生物群落及浮游藻類群落結構的研究都獲得了相應成果。劉璐[8]利用浮游藻類群落結構,研究在光照條件不同下對Fe的吸收不同并得出相應規律。

貴州省作為長江經濟帶上游的生態環境保護屏障,流域水質生態保護工作對長江經濟帶生態環境尤為重要。凱里市魚洞河流域由于歷史原因,存在大量的煤礦酸性廢水未經處理直接排入魚洞河,造成魚洞河流域長期處于劣V類水體。本研究以魚洞河及其支流中的浮游植物作為研究對象,通過連續3個月的采樣調查,采用藻類污染指數法對其魚洞河及其支流中的植物群落結構組成與其相應的水質類型進行判斷。

2 材料與方法

2.1 采樣時間與點位布設

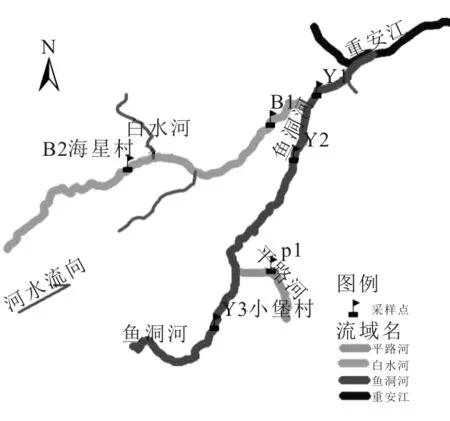

每月定期進行水樣采集,連續進行3個月的采樣觀察。綜合實地考察確認,魚洞河取下游Y1(E:107.909388°,N 26.712857°)距離河口交匯處下約1 km、中游Y2(E:107.895334°,N :26.673094°)和上游Y3(E:107.803798°,N :26.608288°)3個監測點位;支流白水河取下游B1(E: 107.957222°,N : 26.722389°)距離河口交匯處右上約1 km和上游B2(E: 107.79°,N :26.672222°)兩個監測點位;支流平路河取下游P1(E:107.877222°,N :26.655222°)一個監測點位,共設置6個監測點位,采樣點的經緯度與布設見圖1。

圖1 采樣點布設

2.2 水樣的采集與處理

2.2.1 浮游藻類的采集

采集:參照《水和廢水監測分析方法》藻類的采集[9]。分別在同一斷面靜水區和流水區采樣,以此作為浮游藻類定性采集。每個樣點至少采集10個樣品,以備對照。

保存:采好的水樣,迅速加入固定劑,以免時間過長影響結果。按1 L/15 mL比例加入魯哥試液保存[10]。

2.2.2 浮游藻類的鑒定與水質的判定方法

觀察與鑒定:制作臨時玻片,定性觀察記錄。參考書籍《貴州省重要飲用水源地水庫常見淡水藻類圖集》[11]《中國淡水生物圖譜》《河流水生物調查指南》等進行種類的判定。

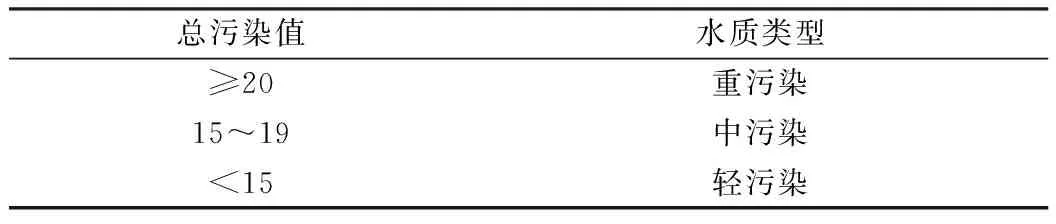

水質的判定:耐受污染的20屬藻類賦予不同指數值;根據樣中檢出的藻類,計算污染指數值之和,按照表1總污染指數評價標準進行評價[16]。

表1 藻類污染指數評價標準

3 結果與分析

3.1 魚洞河及其支流浮游藻類種類組成

3.1.1 魚洞河浮游藻類種類組成

由表2可知魚洞河浮游藻類共調查到4個門22個屬,其中硅藻門12個屬,綠藻門7個屬,藍藻門2個屬,裸藻門1個屬。

表2 魚洞河浮游藻類種類組成

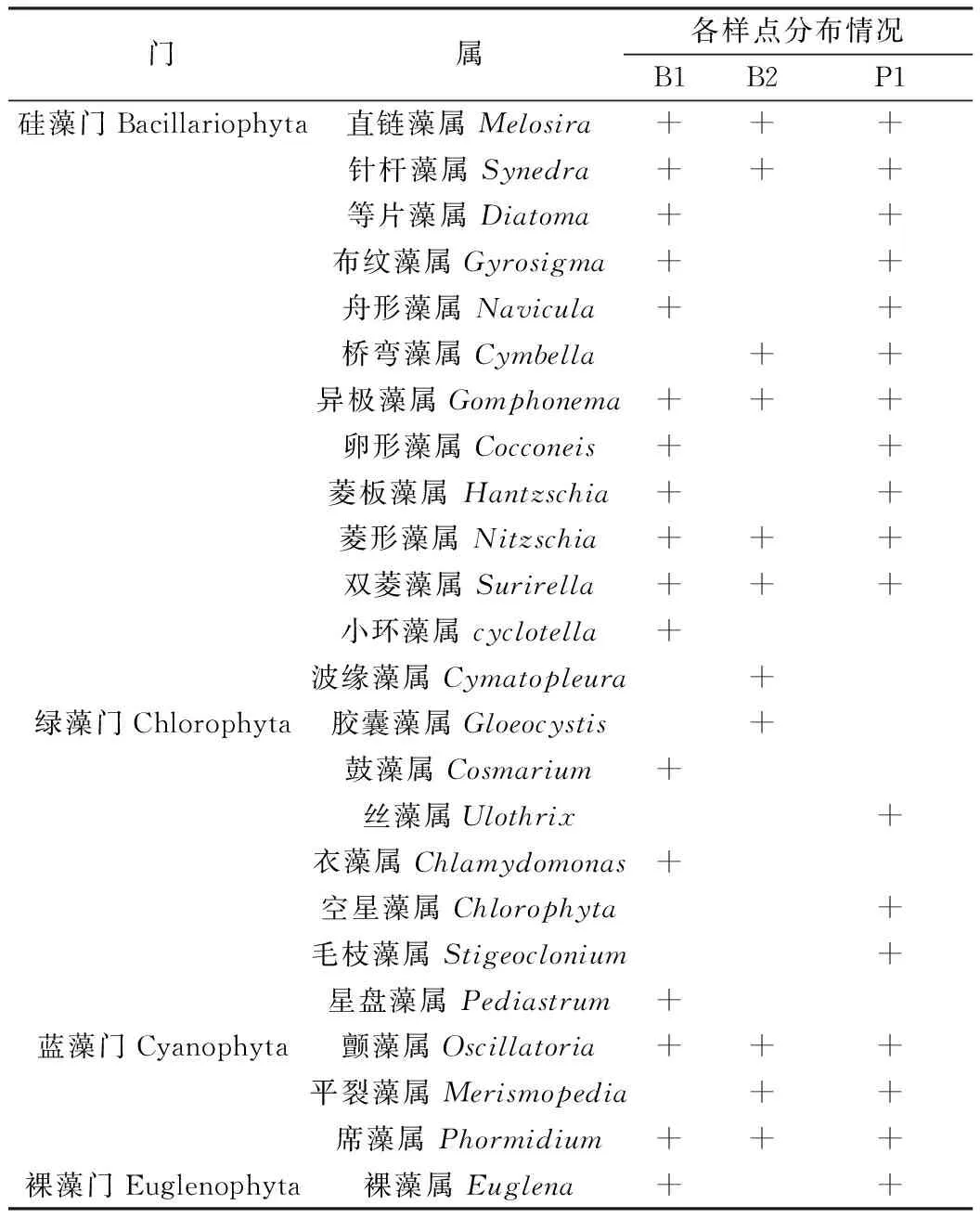

3.1.2 支流浮游藻類種類組成

由表3可知,白水河中浮游藻類共調查到4個門21個屬,其中硅藻門13個屬,綠藻門4個屬,藍藻門3個屬,裸藻門1個屬;平路河中浮游藻類共調查到4個門18個屬,其中硅藻門11個屬,綠藻門3個屬,藍藻門3個屬,裸藻門1個屬。

表3 白水河及平路河浮游藻類種類組成

3.2 魚洞河及其支流浮游藻類群落結構結果與分析

3.2.1 魚洞河浮游藻類群落結構結果與分析

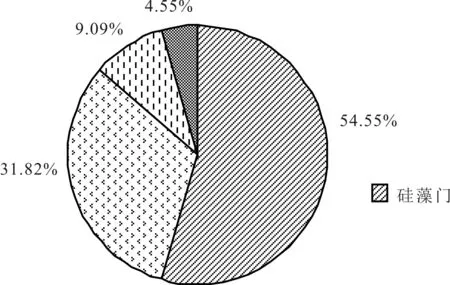

從圖2可以看出魚洞河浮游藻類群落結構結果,其中硅藻門占54.55%,綠藻門占31.82%,藍藻門占9.09%,裸藻門占4.55%;硅藻門最多,其次是綠藻門,藍藻門次之,裸藻門最少。

圖2 魚洞河浮游藻類群落結構

3.2.2 支流浮游藻類群落結構結果與分析

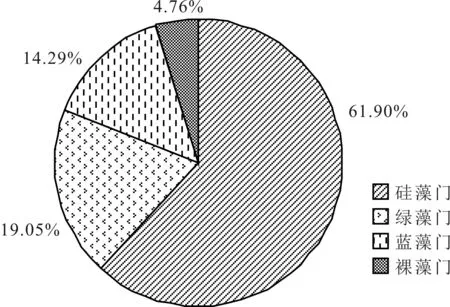

從圖3可以看出白水河浮游藻類群落結構結果,其中硅藻門占 61.90%,綠藻門占19.05%,藍藻門占14.29%,裸藻門占4.76%;硅藻門最多,其次是綠藻門,藍藻門次之,裸藻門最少。

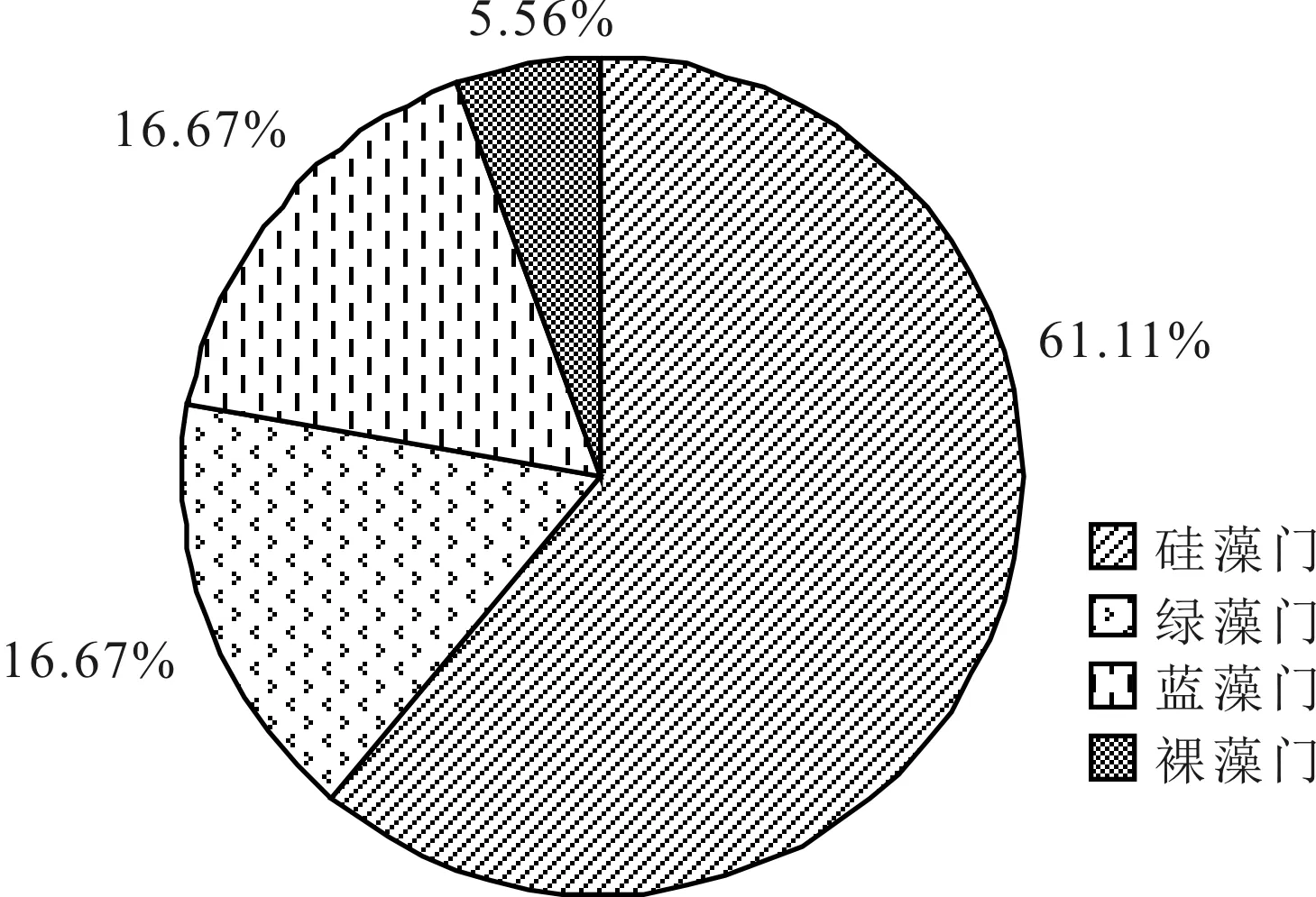

從圖4可以看出平路河浮游藻類群落結構結果,其中硅藻門占 61.11%,綠藻門占16.67%,藍藻門占16.67%,裸藻門占5.56%;硅藻門最多,其次是綠藻門和藍藻門,裸藻門最少。

圖3 白水河浮游藻類群落結構

圖4 平路河浮游藻類群落結構

3.3 魚洞河及其支流水質的判定

3.3.1 魚洞河水質的判定

從表4可知魚洞河共發現耐受污染的10個屬藻類,結合表2、表3得出Y1監測位點水質類型為重污染,Y2監測位點水質類型為中污染,Y3監測位點水質類型為輕污染。

表4 魚洞河各采樣點藻類污染指數

3.3.2 支流水質的判定

從表5可知支流白水河與平路河中共發現耐受污染的11個屬藻類,結合表2、表3得出白水河B1監測位點水質類型為重污染,B2監測位點水質類型為輕污染;支流平路河P1監測位點水質類型為重污染。

表5 支流各采樣點藻類污染指數

3.3.3 魚洞河及其支流污染程度對比

六個監測位點水質類型中總污染值Y3=12 魚洞河中浮游藻類總共調查到4個門22個屬主要為硅藻和綠藻,其中硅藻12個屬占總數的54.55%,綠藻7個屬占總數的31.82%,藍藻2個屬占總數的9.09%,裸藻1個屬占總數的4.55%,魚洞河上游污染程度為輕污染,中游為中污染,下游為重污染。 支流白水河中浮游藻類共調查到4個門21個屬主要為硅藻,其中硅藻13個屬占總數的61.90%,綠藻4個屬占總數的19.05%,藍藻3個屬占總數的14.29%,裸藻1個屬占總數的4.76%,白水河上游污染程度為輕污染,下游為重污染。 支流平路河中浮游藻類共調查到4個門18個屬主要為硅藻,其中硅藻11個屬占總數的61.11%,綠藻3個屬占總數的16.67%,藍藻3個屬占總數的16.67%,裸藻1個屬占總數的5.56%,平路河下游污染程度為重污染。 總體而言魚洞河及其支流污染程度為:白水河下游>平路河下游>魚洞河下游>魚洞河中游>白水河上游>魚洞河上游。 監測結果顯示,除魚洞河Y3監測位點和白水河B2監測位點水質類型為輕污染,魚洞河Y2監測位點為中污染外,而其余監測位點都為重污染。魚洞河Y3監測位點和白水河B2監測位點都在上游,沿岸基本無人為干擾和破壞,并且無廢棄礦井排水口,所以水體相對來說受污染程度較低;魚洞河Y2監測位點在中游,雖然上游到中游之間無村莊,但是有平路河水匯入,且平路河存在較多廢棄礦井排水口,平路河下游為重污染,由于河水的稀釋作用,所以魚洞河中游由上游輕污染變為中污染;魚洞河Y1監測位點和白水河B1監測位點和平路河P1監測位點均位于這三條河流下游,通過實地查看可知魚洞河流域內其污染源十分眾多,與生活廢棄物、生活污水、工業廢水、交通活動、燃料燃燒及灰塵降塵等人為污染源排放有密切關系[10],且白水河和平路河兩岸聚集有大量廢棄礦井排水口,有村莊和農業活動,因此白水河和平路河下游為重污染;而魚洞河中游Y2監測位點接收平路河河水的匯入,Y1監測位點接收白水河河水的匯入,而平路河和白水河匯入魚洞河前均為重污染現象,所以導致魚洞河由輕污染變為平路河匯入后的中污染最終變為白水河匯入后的重污染。因河流水環境出現變化,耐污染藻類逐漸增加。4 結論與討論

4.1 結論

4.2 討論