廈門市筼筜湖硅藻時空分布及其影響因素初探

陳清福

(廈門市筼筜湖保護中心,福建 廈門 361004)

1 引言

筼筜湖位于廈門島西南部,為市區海水湖泊[1],水域面積1.5 km2,庫容約3600000 m3,平均水深2.32 m。筼筜湖水體來源于廈門西海域,通過西北側的納潮口每日進行兩次納潮與排潮作業,實現水體交換循環,日均納潮量約1300000 m3[2]。

筼筜湖因其特殊的地理條件和防洪排澇職能[3],導致其面臨巨大的環境壓力[4,5]。早年,筼筜湖曾遭受嚴重污染[1,6],水體赤潮現象頻發[7]。近年來,隨著各項治理工作的不斷深入,筼筜湖環境顯著改善[8,9],水體富營養化現象逐步緩解,赤潮現象大幅下降,多年跟蹤監測表明,湖區浮游植物以硅藻為主[10,11]。為了解筼筜湖水體硅藻的變化情況,2020年,開展筼筜湖6處水體為期12個月的調查監測,分析了湖區硅藻生物的時間和空間變化趨勢以及主要影響因素,為筼筜湖水體浮游植物研究提供了新的基礎數據。

2 材料與方法

2.1 水樣采集與點位

2020年1~12月,每月選取筼筜湖主湖的納潮口、干渠、內湖、白鷺女神水域、外湖和排潮口共計6個代表性點位(圖1),進行浮游植物樣品采集,同時,開展水體無機氮、活性磷酸鹽等水質指標測定。

2.2 監測方法

(1)浮游植物的采樣、樣品固定、濃縮和定量計數均按《海洋調查規范》(GB/T12763.9~2007)進行。

(2)水樣采集、固定和分析檢測均按照《海洋監測規范》第4部分:海水分析(GB 17378.4~2007)進行。

圖1 筼筜湖采樣點位及水體循環示意

3 結果與討論

3.1 數據分析

經鏡檢及計數分析,2020年筼筜湖的水域硅藻分布及變化情況如下。

(1)納潮口。水體浮游植物全年呈穩定升高趨勢, 12月份達到全年最高。全年納潮口水域藻類密度范圍為1.87×105~1.01×107cell/L,均值為1.25×106cell/L,主要檢出藻種為中肋骨條藻(Skeletonemacostatum)、菱形藻(Nitzschiasp.)、剛毛根管藻(Rhizosoleniasetigera)、角毛藻(Chaetocerossp.)等。

(2)干渠。整體處于高密度相對穩定狀態,全年呈1~7月小幅升高,8~11月穩定小幅下降,12月再次小幅升高的變化趨勢。全年干渠水體藻類密度范圍為8.42×105~1.13×106cell/L,平均密度為1.06×106cell/L,主要檢出藻種為中肋骨條藻、菱形藻、海鏈藻(Thalassiosirasp.)等。

(3)內湖。水體微型海藻密度呈現1~6月穩定升高,7~11月基本穩定,12月份突然再次升高現象,全年浮游植物密度范圍為3.53×105~2.40×106cell/L,平均密度為9.76×105cell/L,主要檢出藻種為中肋骨條藻、角毛藻、剛毛根管藻、海鏈藻等。

(4)白鷺女神水域。水體浮游植物年度變化趨勢與內湖水域基本相同,全年浮游植物密度范圍為3.69×105~1.83×106cell/L,平均密度為9.95×105cell/L,主要檢出藻種為中肋骨條藻、菱形藻、海鏈藻、角毛藻等。

(5)外湖。水體浮游藻類密度呈現1~2月先穩定升高,3月大幅下降,4~7月穩定升高,8月再次大幅下降,9~12月穩定大幅升高的趨勢。全年浮游植物密度范圍為6.35×104~3.68×106cell/L,平均密度為5.77×105cell/L,除3月、8月未檢出中肋骨條藻外(主要檢出藻類為海鏈藻和菱形藻),其余時間段優勢種均為中肋骨條藻,其余主要藻種為菱形藻、角毛藻、海鏈藻、圓篩藻(Coscinodiscusspp.)等。

(6)排潮口。水體浮游植物1~7月份呈現穩定升高,8~9月保持小幅穩定下降,10~12月呈先升后降的變化趨勢。全年藻類密度變化范圍為2.06×105~1.14×106cell/L,平均密度為6.40×105cell/L,主要檢出藻種為中肋骨條藻、角毛藻、菱形藻、針桿藻(Synedra sp.)等,優勢種為中肋骨條藻。

3.2 結果討論

3.2.1 湖區主要硅藻生物

等到我們再見到愛米麗小姐時,她已經發胖了,頭發也已灰白了。以后數年中,頭發越變越灰,變得象胡椒鹽似的鐵灰色,顏色就不再變了。直到她七十四歲去世之日為止,還是保持著那旺盛的鐵灰色,像是一個活躍的男子的頭發。

2020年,筼筜湖優勢藻類為中肋骨條藻。其中,除外湖水域3月和8月水體中未檢出外,其余各點位各時間段均檢出,除1月和2月納潮口中肋骨條藻密度略低于菱形藻外,其余各月各水域最主要檢出藻種均為中肋骨條藻,密度范圍為3.50×104~1.00×107cell/L。檢測結果與何濤等[7]的研究基本相似。

3.2.2 硅藻時空變化情況

逐月分析2020年筼筜湖硅藻密度變化,可見,2020年以中肋骨條藻為主的浮游藻類于7月前后出現第一次高峰,小幅短暫回落后,第四季度出現大幅升高的現象;從空間分布來看,筼筜湖硅藻生物密度呈現干渠至外湖逐漸降低的趨勢。與2001年何濤等的研究類似,均在夏季出現生長高峰,并呈現干渠水域藻類密度較高的現象[7],符合該類海藻一般生長變化規律[12]。但2020年12月藻類再次出現峰值現象與2001年調查結果出現較大差異。

2020年度筼筜湖納潮口硅藻密度較高,主要為第四季度異常偏高所致,前三季度硅藻密度呈現納潮口水域相對較低,干渠大幅升高,內湖、白鷺女神水域和外湖逐步穩定下降,出水口區域再升高的變化態勢,與陳韜[13]、傅海燕等的研究[14]相類似,基本與同期上述水域水體無機氮分布規律基本相符,但第四季度,硅藻密度均高于全年平均水平和前三季度水平,其中,納潮口升高幅度最為明顯(圖2)。前三季度湖區藻類變化,還可能與季節性溫度升高導致的藻類生長加快有關,第四季度硅藻爆發式生長可能受環境因素改變所導致。從空間變化方面分析,前三季度藻類密度變化情況為正常時段湖區水動力條件最佳的納潮口,藻類密度相對較低;湖區上游水動力條件較差的干渠水域,藻類密度整體較高;水體交換條件相對較好的內湖和白鷺女神水域藻類生長情況基本相似,密度顯著低于干渠水域;外湖水域開闊,并直接通過湖區排潮與廈門西海域相聯系,藻類密度相對較低;排潮口因承接全湖自上而下流動而來的水體,藻類密度較外湖有所升高。第四季度,筼筜湖各處水體硅藻生物出現大幅升高現象,其中納潮口和外湖增幅最高,可能與這兩處水體環境大幅變化有關。

圖2 2020年湖區浮游植物空間變化情況

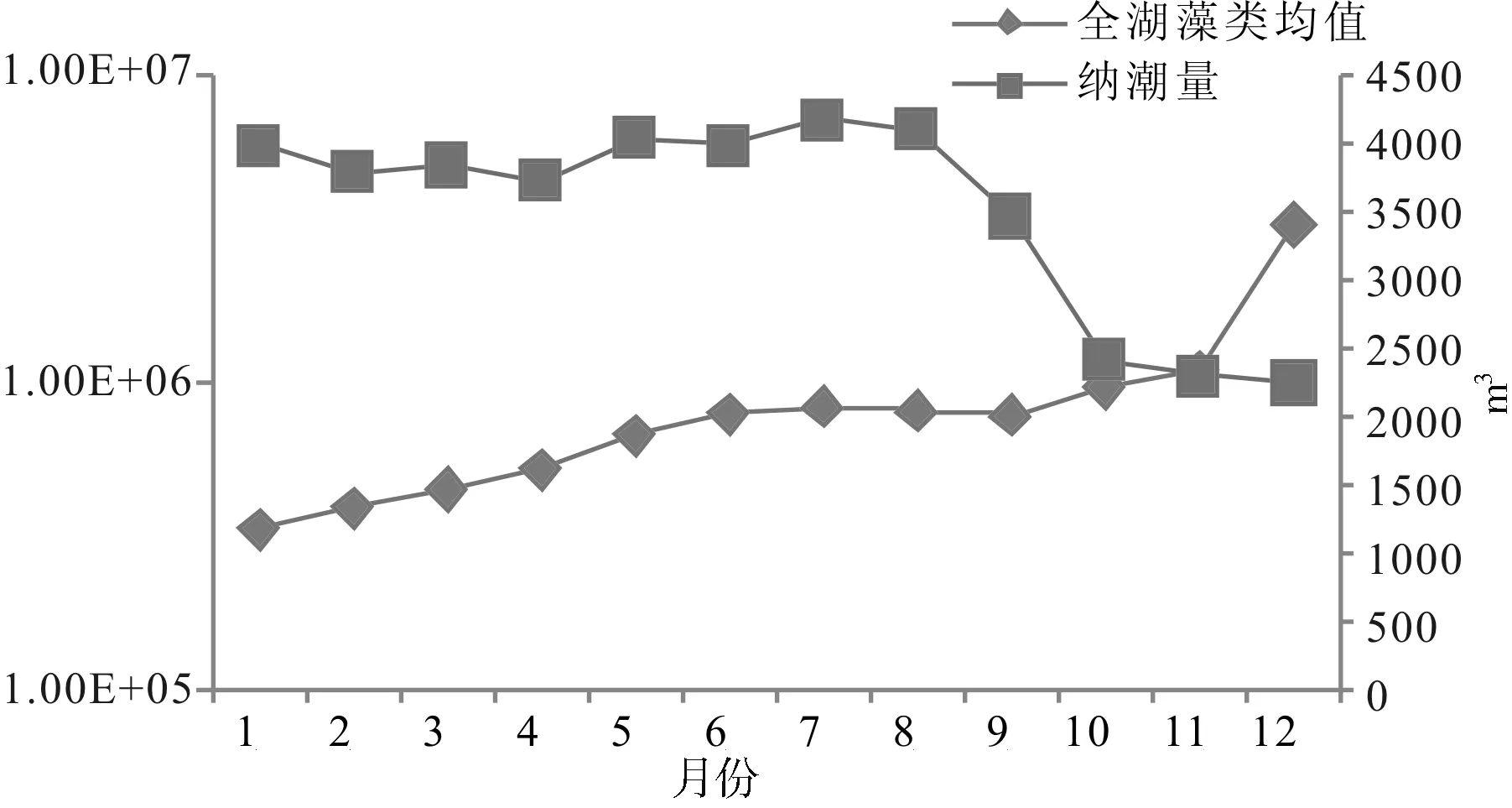

3.2.3 納潮對藻類變化的影響

2020年筼筜湖納潮情況,以9月份為分界線,可分為納潮正常情況和納潮量異常偏少兩個階段。其中,1~8月筼筜湖納潮量為3718.5~4170萬m3/月,平均為3949.6萬m3/月;9~12月,因設備檢修、湖區施工和水位控制需要等因素,納潮量顯著減少至2253~3463.5萬m3/月,平均為2607.4萬m3/月,僅為納潮正常時段的66%左右。綜合2020年湖區納潮與硅藻生物年度變化情況(圖2),可見,全年湖區硅藻密度變化與納潮量之間呈現一定的負相關性(R2為0.44),即納潮量越低時,筼筜湖硅藻密度呈現一定程度升高的現象(圖3)。

圖3 湖區浮游植物與納潮變化情況

3.2.4 溫度變化對藻類的影響

1~8月,筼筜湖各水域藻類密度隨氣溫的持續升高而不斷上升(圖4),兩者呈現良好的正相關關系(R2為0.9884);9~12月,藻類密度呈現與1~8月變化相反的變化趨勢,此階段藻類密度與氣溫間表現出良好的負相關關系(R2為0.9481)。水溫與藻類密度的關系與氣溫類似(圖4),但9~12月兩者相關性不高(R2為0.5649)。

圖4 湖區浮游植物與氣溫、水溫變化情況

1~8月納潮正常時段,筼筜湖主要浮游藻類密度隨氣溫、水溫升高而逐步升高,基本符合浮游植物季節性生長規律[15]。9~12月,藻類密度呈現與氣溫變化明顯不一致的現象,說明筼筜湖區整體環境對硅藻的生長繁殖較為有利,除高溫季節易出現藻類大規模繁殖外,其余季節,一旦條件適合,以中肋骨條藻為主的硅藻也可快速繁殖。9~12月藻類異常從側面表明,目前筼筜湖正常運行的納潮等水體調度運行措施,已與浮游植物生長變化形成一定的動態平衡,一旦某一因素發生改變,可引發藻類大規模繁殖等水質異常現象。

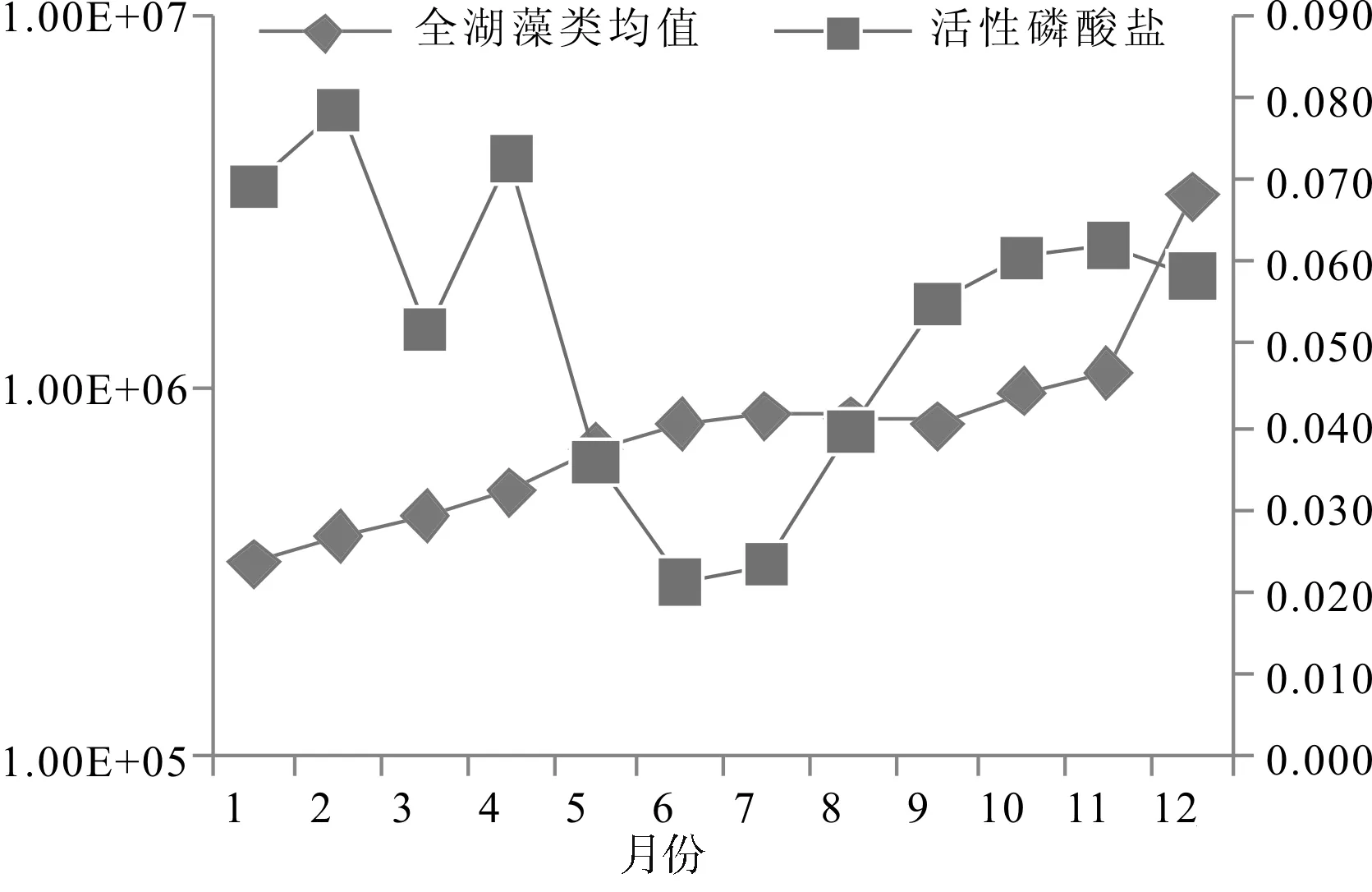

3.2.5 硅藻與水體營養鹽關系。

全年筼筜湖水體無機氮、活性磷酸鹽濃度基本呈“U”型分布,即春、冬兩季濃度高,6~7月濃度低的現象,其主要原因與夏季浮游植物快速生長繁殖,對氮、磷營養鹽吸收利用有關(圖5、圖6)。

1~8月,筼筜湖各水域硅藻密度與水體無機氮、活性磷酸鹽呈現較為良好的相關性(R2分別為0.7539和0.7852),說明藻類生長對營養鹽具有良好的消耗作用,符合硅藻等赤潮生物生長變化規律[15];9月,湖區硅藻密度出現小幅回落,湖區水體氮、磷營養鹽隨即出現回升態勢;10~11月,湖區浮游藻類密度再次穩定回升,同期,水體氮、磷營養鹽濃度出現穩定或下降趨勢;12月,湖區硅藻密度大幅升高,水體氮、磷營養鹽濃度均出現下降。

圖5 湖區浮游植物與水體無機氮關系

圖6 湖區浮游植物與水體活性磷酸鹽關系

4 結論

(1)2020年全年,筼筜湖區各水域硅藻生物主要檢出種為中肋骨條藻,其空間分布基本呈干渠>內湖≥白鷺女神>外湖的變化趨勢,時間變化方面呈現較為明顯的春季逐步升高、夏季出現峰值、秋季有所回落的變化態勢。

(2)筼筜湖納潮正常階段,硅藻密度與氣溫和水溫呈現良好的正相關關系,并對水體氮、磷營養鹽具有良好的吸收消耗作用。

(3)納潮減少導致的水體交換能力和流動性下降,對筼筜湖水體穩定存在較大影響。