醫教結合心理干預在精神運動性癲癇患者的應用

戴振華

【摘要】本文對一例患精神運動性癲癇的小學六年級男生進行心理咨詢。初訪時,心理教師清晰自身工作定位,及時發現來訪者可能潛在的生理疾病,并積極與家長溝通轉介醫院,避免誤診。來訪者在接受藥物治療時同步進行心理咨詢。心理教師以系統式家庭治療為理論基礎,運用多種輔助方法進行系統干預,學生及家庭恢復功能,達到預期效果,是一個典型醫教結合心理干預成功案例。

【關鍵詞】精神運動性癲癇;系統式家庭治療;醫教結合;單親家庭

陽光明媚的下午,一群學生沖進心理咨詢室嘈雜地喊著:“戴戴老師,我們班有個同學病了,你快來救他!”筆者被學生拖拽著跑到教室。小胡第一次進入筆者的視線。他站在座位上,呼吸急促、面部潮紅、雙眼緊閉,口中不斷大聲嘶喊,如同大難臨頭,雙手空中不停揮舞。經過校醫緊急會診,小胡生命體征平穩。約1分鐘后,小胡逐漸恢復意識,情緒平穩。

一、基本情況

(一)來訪者基本信息

小胡(化名),男,12歲獨子,小學六年級學生,父母在其8歲時離異。隨母生活,親子關系緊張,沉迷手機,成績不理想。因該學期頻繁生病,曠課,與母親打架被班主任帶來咨詢。他身材高大,體型偏瘦,面色蒼白,黑眼圈嚴重,音量小,抑郁寡歡。

(二)家庭背景

小胡自父母離異后,隨母在深圳生活。父親在廣西工作生活,與母子倆多年無聯系。母親初中文化,是深圳一家電子廠的流水線工人,家庭經濟困難。母親自述有焦慮癥,脾氣急躁,經常用粗暴行為對待小胡,對小胡寄予高期望。

(三)來訪者自述

他自從小學三年級后不想學習,內心焦慮,作息差,入睡困難,多夢。最初失眠時會通過玩手機來緩解內心焦慮。隨著年齡增長,他逐漸沉迷手機,自五年級來會經常性通宵玩手機。早上感到疲憊,乏累,胃口不好進而拒絕上學。母親通常會采取簡單粗暴方式,如限制使用、沒收、摔砸手機等方式對其進行管控,從而導致親子關系緊張,沖突激烈。每次與母親激烈沖突后就會產生一種先兆感,感覺大難臨頭,十分恐懼,胃部不適,十分惡心,這種感受會越來越強烈,開始緊張害怕發抖呼吸急促,最后會失去意識。事后,通過同學和母親描述得知自己在發作時大聲嘶喊,手腳揮舞,呼吸急促,失神發作持續時間逐步增長,從最初幾秒到現在可能有3分鐘左右,能夠自行緩解,對發作過程無法回憶。自述最早有這種感覺是在小學二年級寒假,過年獨自在奶奶家,睡前因害怕黑暗產生緊張恐懼感渾身出汗,奶奶事后問自己為什么大喊,但是自己沒有印象。母親曾帶到醫院檢查未發現問題。這種情況,小學低段每學年1-2次,進入五年級后每次與母親發生沖突后會有發作,大部分在家里晚上發生。學校的教師、同學少有發覺。最近一次在班級發作的前一天,因通宵玩手機,早上與母親爭吵,母親摔砸手機,到學校后上課時發作。

二、個案概念化

(一)關于癲癇發作的猜想

學生在自述過程中發作的時間與母親沖突高度吻合,自述每次發作前自己有感覺“它”的來臨,發作時自己不會受傷,能夠躲避障礙物。每次發作后,母親對其態度改變,積極照顧,允許繼續使用手機。此行為有獲益,母親態度和善滿足繼續使用手機,行為逐步被固化下來,考慮是否有癔癥性人格。正式咨詢前需要轉介醫院做排除性診斷,學生發作前有幻覺產生,發作過程中意識喪失腦部功能是否有問題,有無生理性疾病需要做鑒別診斷。

(二)系統式家庭治療理念下的猜想

1.家庭中的三角化與家庭投射過程:小胡父母在其8歲時離異,父母無法解決他們之間的問題。離異后,母親斷絕與父親所有聯系(阻止父親探望、資助小胡),回避型母親無法對父親指責時,將對這個問題的關注點轉移到孩子身上,并且過分關注孩子的消極面。母親將自己的情緒問題轉移到小胡身上,過度指責自我以及小胡,從而減少自己的焦慮。小胡對正常親情的渴望以及自我價值感的缺失導致沉迷手機等問題產生。其母正好用“問題行為”解釋孩子與自己的沖突行為。

2.與母親的依戀關系:小胡與母親的依戀關系屬于C型矛盾型亦稱為反抗性依戀。母親對其關注時,小胡與母親發生激烈沖突,表現出拒絕防抗;當母親忽視其時,又會出現焦慮不安。

3.多代際傳遞與同胞位置:小胡的母親家族排行第二,有長兄和胞弟,父母對待其情感忽視,需要通過自己不斷爭搶換來關注與認可,性格強勢。

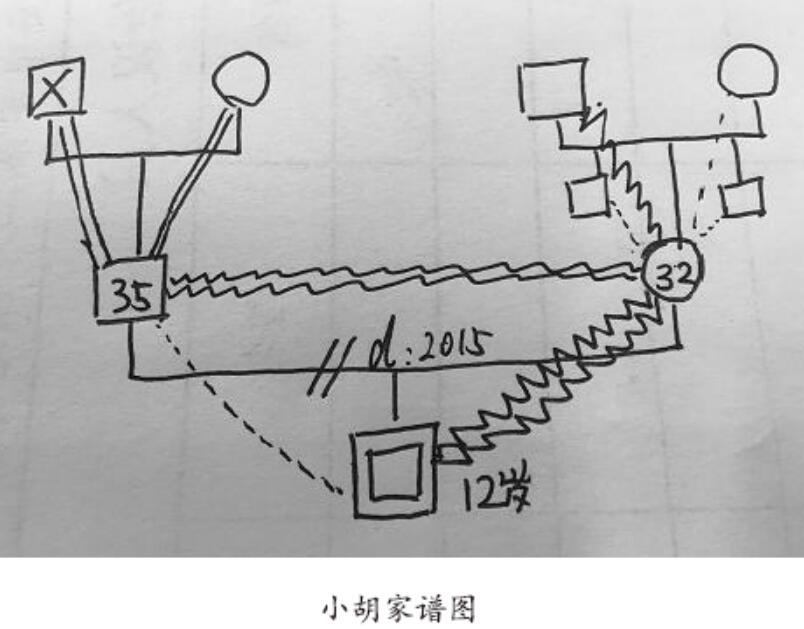

小胡家譜圖

4.情感阻斷:母親拒絕小胡與父親聯系,如果小胡與父親聯系會被認為對母親的背叛。

三、咨詢主要過程

系統式家庭治療是將關注焦點從對個體的“疾病”診斷轉移到家庭成員之間的互動關系上,認為來訪者呈現的癥狀其實是家庭成員構建的系統內部之間交流互動產生的結果。咨詢過程中將整個家庭系統作為對象,發掘癥狀存在的意義,探尋家庭的積極資源,利用系統的自組織功能,通過擾動家庭互動模式,啟發家庭找到變化的方向和多種可能性,使來訪者的癥狀得到改善。

(一)轉介醫院,醫教結合

在與小胡協商后,筆者第一次正式訪談,邀請母親一起加入。商討大家的咨詢目標時:胡母對咨詢目標為“想讓孩子不玩手機、正常上學”;小胡的目標則是關于母親的,特別極端。咨詢師表示無法同時完成不同的咨詢目標,本次咨詢需要先就一個目標進行溝通,請大家一起商討出一個共同目標。最后達成一致目標為了解癲癇發作的原因,探討怎樣減少發作頻率。在對癥狀產生原因進行探究時,來訪家庭與咨詢師共同探討,對癥狀的發展過程進行詳細回溯后,達成一致共識,要想探討癥狀是否由心理原因引發之前需要排除生理疾病引發可能性。排除生理疾病后或者在醫生治療指導下可以繼續心理咨詢。來訪家庭通過康寧醫院綠色通道快速得到診斷:精神運動性癲癇(在意識障礙的基礎上,常常有錯覺、幻覺等,因為多由顳葉的病變所引起,故而又稱之為“顳葉癲癇”。各種年齡組均可能發病,大約有40%的病人在發病的時候就有先兆感到胃部不適,幻聽,眩暈,惡心,恐懼等。發作形式是有意識障礙,失神發作多在一分鐘之內,它會產生發作性的情感異常,如,突然感到末日來臨等的感情異常)當拿到診斷時,困擾小胡和其母多年的問題終于找到了答案。醫生建議小胡在藥物治療的同時配合心理疏導和放松訓練,家庭也表示愿意繼續咨詢。后續經協商結合心理教師理論背景,采取以長間隔,短程,系統式家庭治療,每隔兩周一次,每次一個半小時,共計10次。

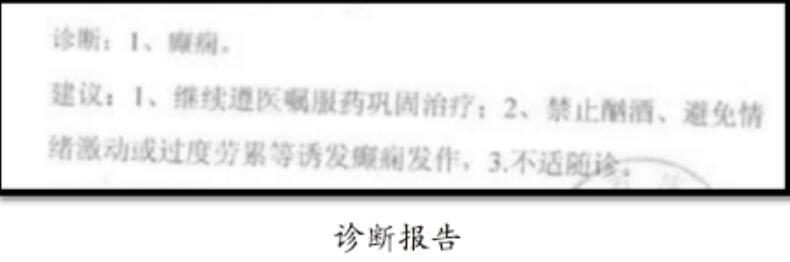

診斷報告

(二)癥狀到關系,互動看改變

伴隨藥物治療,小胡的癥狀逐步得到控制,醫囑中有要求控制情緒,避免情緒激動。咨詢過程中針對“癥狀”除了病情進展的原因,從心理層面上探討了家庭如何讓癥狀加重的原因。小胡與母親領悟到,每次癥狀的加重或者發作都有與母親發生沖突這一誘因。所以,癥狀是由家庭成員之間的互動關系導致的。為了關系進而改善癥狀,就需要探討小胡與母親間的互動過程。咨詢師幫助母親看到獨自承受著情感上的焦慮,經濟層面上的壓力,個人的心智分化程度低,在與兒子溝通過程中強勢逼人,兒子逐漸回避消極抵抗,兩人形成追逃模式。利用循環提問、差異提問促使雙方領悟“癥狀”的產生每個人都有責任,只有改變過往溝通模式才能減輕癥狀發生。在本次咨詢結束時設置了一個家庭作業,角色互換,母親與兒子在接下來的每個周末需要角色互換一天,并記錄下當天感受。

(三)減輕焦慮感,感受客觀化

咨詢中期,小胡單獨過來跟咨詢師進行溝通,表示自己現在很擔心在疾病還沒有治療痊愈階段發作,讓自己在同學眼中變成怪物。擔心疾病發作的病恥感成為困擾他的問題。經過工作,咨詢師請小胡對這個癥狀用一個名詞來代替它。小胡表示可以用“黑狗”來給它命名。咨詢師幫助來訪者將主觀感受外化出來,降低對自己的指責與攻擊,是“黑狗”來了。設置場景當“黑狗”來了,引導來訪者做放松冥想,自己可以撫摸它,并且與它和平相處。小胡表示焦慮感從10分,下降到8分。

(四)“白狗”克“黑狗”,發掘多資源

中期咨詢中,母親與小胡表示關系有進一步緩和,對作業互換身份感到很開心,每周末都期待這一天的到來。咨詢目標從增進親子關系轉換為增進家庭成員社會關系。經過了解,小胡在學校內只有兩個朋友,但被其認為是“手機朋友”,只有在打游戲的過程中有交流,在現實學校生活中即便同班也很少語言溝通。母親除了單位家庭兩點一線生活外,沒有多余社交。母親與小胡互相幫助發掘自身和對方身邊的社交資源,并制訂出交友方案。小胡約定一周內與兩個朋友進行一次聊天。媽媽給自己的作業是跟同事一起出去逛一次街。小胡在下次咨詢時開心地表示,自己不再擔心“黑狗”的來臨,而且也感覺這段時間“黑狗”極少來臨。因為有朋友告訴他“白狗”克“黑狗”而且自己家正好有一條小白狗,所以可以幫助他抵抗這種不良感受。母親反饋發現自己身邊有位男同事一直是對自己很關心的,并且一起相約逛街,之前因為一直與兒子之間沖突,沒有更多的精力去關注除兒子外的更多社會關系。資源取向讓來訪家庭從關注問題轉向關注資源,情緒進一步得到緩解。

(五)巧擺家庭雕塑,悟癥狀意義

伴隨著咨詢進入尾期,咨詢師開始嘗試為分離做準備。正在此階段,小胡母親和班主任均反饋近期小胡因手機問題與母親爆發沖突,小胡“癥狀”發作頻率開始增加。本次咨詢針對這一情況,咨詢師在征得案主的同意情況下,邀請班主任以及兩位好朋友一起參與本次治療。首先在缺少格盤等工具的前提下,咨詢師讓小胡和母親一起將茶幾桌面的瓶瓶罐罐代替自己身邊的“人”和“癥狀”;分別擺出“癥狀”沒發生時人物之間的分布與關系,“癥狀”發生后之間發生的改變,以及小胡在自己理想狀態下的位置分布。班主任和兩位朋友在外圍觀看。當小胡和母親擺放完成后,坐在外圍觀看,班主任和兩位朋友對三次不同的擺放談各自發現的現象和對現象的理解。小胡領悟到“癥狀”可以增加小胡身邊的人(母親/班主任/同學們)對其的關注,他內心時渴望得到關懷。母親領悟到孩子內心希望與父親之間有鏈接,自己可以換一種方式對待孩子,不能當“癥狀”來臨后就無法堅持底線,放縱孩子繼續使用手機讓“癥狀”加重。班主任和小伙伴們感受到了其實“癥狀”是有功能和意義的,可以幫助小胡達到他內心的渴望:在日常學校生活中可以以平常心關心、關注小胡,不需要將他特殊對待。

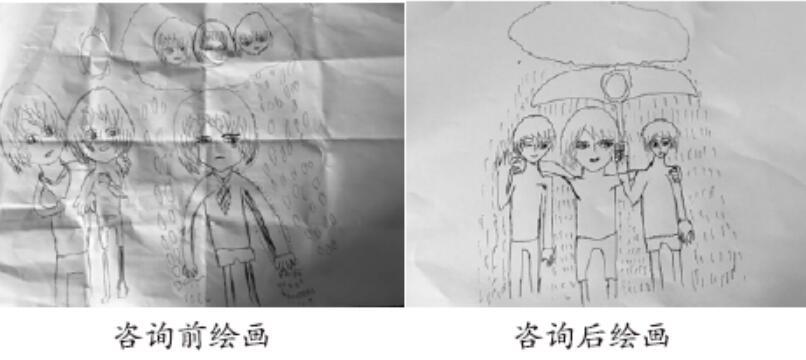

四、咨詢效果評估

10次咨詢結束后,小胡迎來了六年級畢業。通過電話回訪,小胡表示,整個暑假“黑狗”都沒有發生。醫生診斷病情已經得到有效控制預后良好,正在逐步減少藥量。小胡表示,母親與自己關系良好,沒有發生暴力沖突,并且允許自己跟父親聯系,周末會通過微信視頻與父親聊天,并約定在五一的時候去廣西找父親;進入初中結交到新的朋友,能夠很好地適應學校生活;與母親約定周末在完成作業后可以使用手機。母親結交了男朋友,雙方互動良好,小胡表示支持。

五、反思與總結

回溯個案,小胡是不幸的,生理疾病長期被家長忽視,父母離異,親子關系沖突,學業壓力大。但小胡卻也是幸運的,醫教結合,早識別、早診斷、早治療。在整個個案的處置中,心理教師清晰自身定位,及時識別“癥狀”積極進行醫療轉介,對于排查出的生理性疾病早干預早治療,疾病預后良好。

家校合作,發掘家庭資源,幫助學生改善問題行為。采用全新的觀念對待學生的心理問題,關注原生家庭,以及原生家庭對學生的影響。

當問題不再是問題時,其實就是一個信息——它告訴你有一些東西需要改變了。這并不代表只有學生需要去改變,有時候是整個家庭都需要做出改變。

參考文獻:

[1]余彬彬.系統式家庭治療在學校心理咨詢中的實踐與思考[J].中小學心理健康教育,2018(17).

[2]佛洛瑪·沃希.正常家庭過程多元性與復雜性[M].上海三聯書店,2013.

[3]韓麗麗,家庭問題與家庭社會工作的介入[J].首都師范大學學報(社會科學版),2005(2):98-102.

責任編輯? 楊 杰