中國古代吉禮敘說

《左傳·成公十三年》載:『國之大事,在祀與戎。』其中,祀反映在古代禮儀制度上,即為吉禮。『吉』取事神致福之意。古時祭祀種類繁多,包括天地先祖、日月星辰、山林川澤、社稷宗廟等,大體可歸為三類:天神、地祇、人鬼。吉禮作為『五禮』之首,有著濃厚的報本反始、敬天法祖、崇德報功的文化意味。

中國自古以來被譽為禮義之邦,禮樂并行,相須為用。禮樂的根本在于營造一種秩序井然、和諧融洽的良好社會氛圍,使得國家繁榮、社會穩定、人民安居樂業。故孔子曰:“教民親愛,莫善于孝。教民禮順,莫善于悌。移風易俗,莫善于樂。安上治民,莫善于禮。”(《孝經·廣要道》)

禮與古代祭祀致敬鬼神密切相關。歷史學家郭沫若指出:“禮是后來的字,大概禮之起源于祀神,故其字后來從示,其后擴展而為對人,更其后擴展而為吉、兇、軍、賓、嘉的各種儀制。”這是時代發展的必然結果。其中,古人“以吉禮事邦國之鬼神祇”,事謂祀之、祭之、享之,即國家通過祭祀天神、地祇、人鬼來祈求佑護、驅禍致福。

吉禮的分類

根據祭祀等級來劃分,古代祭祀可以分為國家祭祀和民間祭祀兩種。具體而言,如果按國家社會成員等級劃分,則有天子祭祀、諸侯祭祀和士庶祭祀;而在現代社會,祭祀類型則應包括國家祭祀、城市祭祀、鄉村祭祀。由此來看,國家祭祀應與民間祭祀相對,與今之城市祭祀、鄉村祭祀相對,是一個國家政府所規定并舉行的國家性祭祀禮制及祭祀行為。

據《禮記·曲禮下》記載:“天子祭天地,祭四方,祭山川,祭五祀,歲遍。諸侯方祀,祭山川,祭五祀,歲遍。大夫祭五祀,歲遍。士祭其先。”即天子可以祭祀天神地祇,祭祀四方神,祭祀名山大川,祭祀五祀。而何為五祀?主要有以下三種說法:

首先,祭祀五行之神。《太平御覽》卷五二九引《漢書議》云,五祀要祭祀五行之神,即木正句芒、火正祝融、金正蓐收、水正玄冥、土正后土。他們皆是古代賢能,是治理金、木、水、火、土五行有卓越功勛者,所以要祭祀他們。

其次,祭祀住宅的五種神。這亦有不同說法。漢代鄭玄認為五祀是門、戶、中溜、灶、行五神。王充則認為是門、戶、井、灶、室中溜五神,且祭祀五神是為了報答其功德。門、戶,為人所出入必經;井、灶,為人所欲食必需;中溜,為人所托身居處之地,五者功勞均等,所以都要予以祭祀。

再次,祭祀五類應享受祭祀的功臣。據《國語·魯語上》及《禮記·祭法》記述,五祀指祭祀古代圣王明確規定的五類國家功臣:制定法律規矩普施于民眾的人;為國家勤勞做事而死的人;勞苦功高、安定國家的人;能夠為國抵御大災禍的人;能夠為國家消除大禍患的人。

結合《禮記·曲禮下》可知,不但天子祭五祀,諸侯、大夫也要祭五祀,那么以上三種說法中,祭祀住宅的五種神可能性最大,因為五行之神和五種國家功臣天子可以祭祀,而非諸侯和大夫所能祭祀,否則便是僭越了。也就是說,根據國家禮制,天子祭天神地祇,祭四方之神,祭名山大川之神,祭五祀之神,一年通祭一次。諸侯祭封國內四方之神,祭山川之神、五祀之神,一年通祭一次。大夫祭五祀之神,一年通祭一次。士人只能祭祀自己的祖先。

通觀歷史,古代的國家祭祀主要包括祭天、祭地、祭太廟、祭社稷、祭日、祭月、祭泰山(封禪大典)、祭山川(其他)、祭四瀆、祭歷代帝王、祭先農、祭孔子等,而民間祭祀中的祭關公、祭文昌、祭媽祖等曾一度上升為國家祭祀。

古代國家祭祀有大祀、中祀和小祀(群祀)之別。其中,祭天、祭地、祭太廟、祭社稷是大祀,祭器需要十二籩、十二豆,需要跳八佾舞;而祭日、祭月、祭歷代帝王、祭先農、祭孔子等一般為中祀,祭器需要十籩、十豆,需要跳六佾舞;祭其他山川、四瀆等則為小祀(群祀),級別更低,祭器數量更少,佾舞亦更少。

吉禮的祭祀儀程—以明嘉靖釋奠儀為例

古代的國家祭祀時間是不太一樣的。例如,祭天祈年是正月上辛日,冬至祭圜丘;孟春祭先農;夏至祭地;春分祭日,秋分祭月;仲春、仲秋上丁日祭孔。但是,國家祭祀儀程是大體一致的。我們以國家祭祀孔子的明代嘉靖釋奠儀來予以體認。

根據嘉靖釋奠儀,在釋奠之前三天,皇帝和祭祀官員應做到不飲酒,不食葷,不吊喪,不問病,不聽音樂,不處理案件。散齋二日,沐浴更衣,宿于別室。致齋一日,住在祭祀之所(大祀則一般是散齋四日,不宿正室,致齋二日,宿于祭所,如天壇西側有齋宮,即是乾隆皇帝祭天前齋戒之地)。正獻官、分獻官此前都住在持敬門里的致齋所,監禮等官住在退省號里。此后,正獻官住在東廂之后廳,分獻官住在廂房后的東、西房,監禮御史則住在典籍廳,陪祀各衙門堂官住在明道堂里。在此之先,祭前一日五鼓,即在凌晨三點至五點間,“正獻官承制陛辭,輔臣則司業候迎,吏、禮部尚書則監丞候迎,俱于左順門”。其后“禮生導引至致齋所,候簽祝版、省牲畢,詣彝倫堂演禮,退食于后堂”。結束后,各回齋宿所。

然后便是國家祭孔當日釋奠儀正式開始之后的儀程,包括瘞毛血(將動物毛血埋于地下)、迎神、奠帛初獻、亞獻、終獻、撤饌及飲福、受胙(牛羊肉)、撤饌、送神、望瘞(清代為望燎,即獻官觀看祭祀之祝文、絲綢于燎爐內焚燒),其中還包括十哲和兩廡的分獻禮(分獻官行禮,主要是獻爵行禮)。釋奠儀之中最為核心的部分是迎神、初獻、亞獻、終獻、撤饌、送神六個步驟,而其中核心之核心便是古來已久的三獻禮。

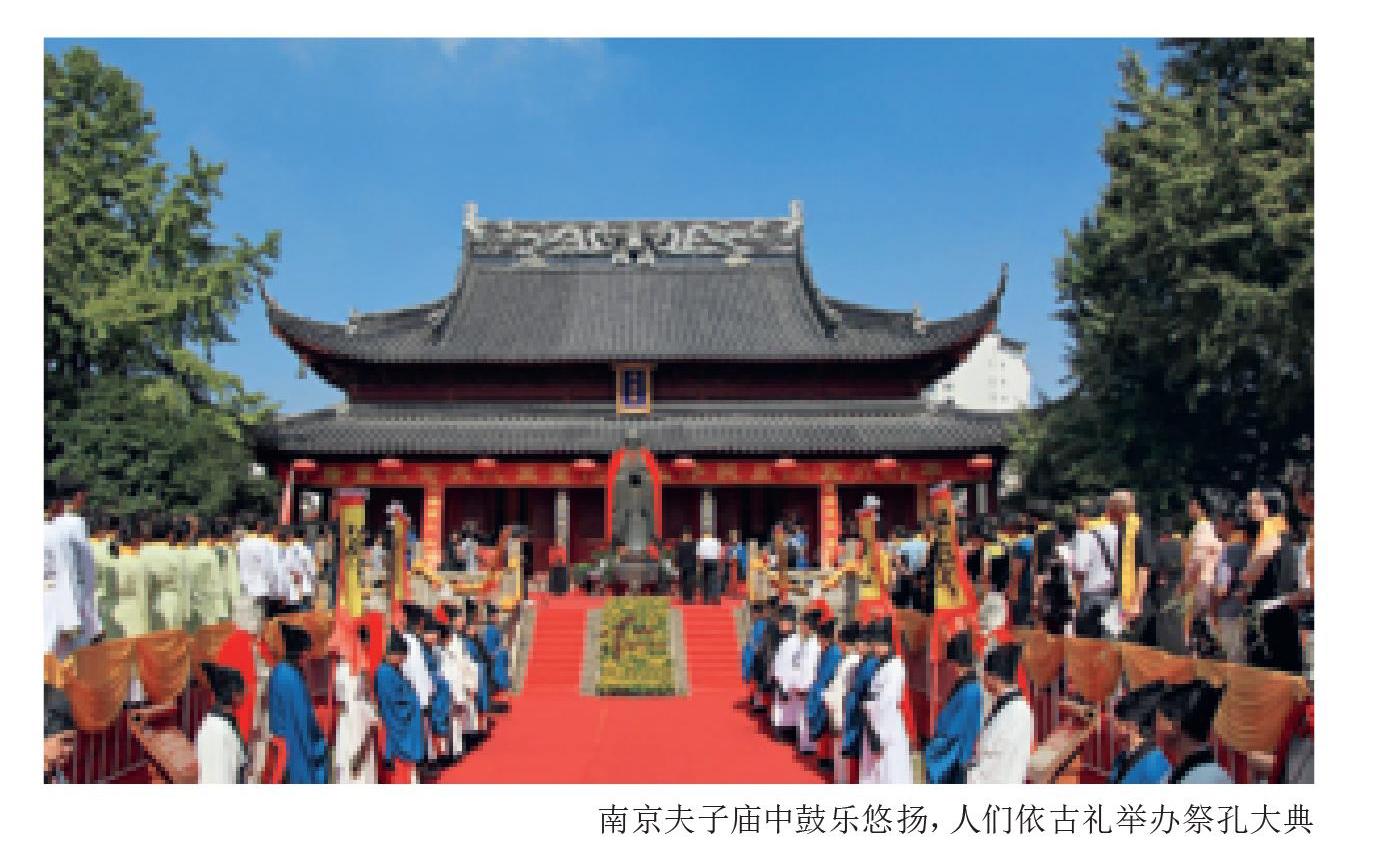

在迎神之前要先列隊排班,迎神之后全體參加人員要集體行跪拜禮;初獻禮之前要奠帛,然后獻爵、讀祝,同時獻官行相應的跪拜禮;三獻禮都要獻爵,獻官行禮;同時迎神、三獻和送神皆有音樂伴奏,而三獻禮還有樂舞生配合音樂起舞,這是釋奠儀的核心和高潮部分;然后是撤饌和送神,亦有音樂伴奏,且在送神之后,全體參加人員要集體行跪拜禮,不同朝代之禮數有所不同。釋奠儀自周代便有,其祭祀樂舞被稱為六代(黃帝、堯、舜、禹、湯、文武)之樂。中國古代吉禮如祭天、祭地、祭社稷、祭太廟、祭日、祭月、祭泰山、祭山川、祭四瀆、祭歷代帝王、祭先農等,隨著清朝滅亡、民國肇建,大多被廢止了,唯獨祭孔依然存續至今,故祭孔釋奠禮樂可謂中國古代禮樂文化的“活化石”。

吉禮的歷史文化蘊涵

首先,祭祀有著濃重的“報本反始”文化意蘊。

何謂“報本反始”?為什么人類需要“報本反始”?《禮記·郊特牲》云:“唯社,丘乘共粢盛,所以報本反始也。”意思是,天子祭祀大社,各地都要以“丘乘”為行政單位供給谷物作為粢盛,這樣做是為了報答大地的養育之恩,感念種植谷物的始祖。這便是“報本反始”。

《禮記·郊特牲》又云:“萬物本乎天,人本乎祖,此所以配上帝也。郊之祭也,大報本反始也。”因為天是萬物之本,祖先為王國之本,祭天以祖先來配祀,這是為了報謝其本。而反始,是返歸其初始。感謝其賜予財物,謂之報;返歸其初,謂之反。天覆蓋萬物,地承載萬物,此皆是萬物之本,所以應該報答天地的覆蓋承載之恩。

其次,祭祀有著濃重的“敬天法祖”的文化意蘊。

在中國傳統社會,“敬天法祖”思想可謂源遠流長。首先,我們來看古代的“敬天”思想。《詩經·板》曰:“敬天之怒,無敢戲豫。敬天之渝,無敢馳驅。昊天曰明,及爾出王。昊天曰旦,及爾游衍。”《詩經》指出,應該驚天之威怒,不敢疏忽、怠慢、戲謔、逸豫;且應該敬畏天之變化,不敢馳驅自恣。另如《詩經·我將》云:“我其夙夜,畏天之威,于時保之。”意思是,我白天黑夜都敬畏天之威嚴,天于是能保佑我。

除了“敬天”之外,中國傳統社會的“法祖”思想也極為濃厚。《詩經·生民》追述周王朝始祖后稷之事跡,主要講述他出生之神奇和他在農業種植方面的特殊才能。在神話傳說中,后稷被稱作農神,《詩經·生民》便是用來尊祖敬祖的。因為周代先祖后稷為姜嫄所生,而周文王、周武王之功績,是源起于先祖后稷的,所以推后稷以配祀天。

再次,祭祀有著濃重的“崇德報功”的文化意蘊。

“崇德報功”出自《尚書·武成》:“惇信明義,崇德報功,垂拱而天下治。”偽孔安國傳曰:“有德尊以爵,有功報以祿。”即對有德者要加封爵位以示尊敬,對有功者要給予俸祿予以報答。也就是說,如果君主能做到敦信明義,尊崇有道德之人,報答有功勛之人,對他們給予官爵和俸祿,那么就可以不費力而天下大治。

這就是“崇德報功”的具體含義和內容。后世之祭祀,皆以此為參照,設定相對應的祭祀人物對象,如周公、孔子、關公、諸葛亮、岳飛等,以使全國人民能夠推崇有道德之人,報答對人民有大功勛之人。

總之,作為“五禮”之首,中國古代國家祭祀禮儀—吉禮是非常重要的一種禮儀。《論語·為政》云:“殷因于夏禮,所損益,可知也;周因于殷禮,所損益,可知也;其或繼周者,雖百世可知也。”孔子指出了禮儀文化的“損益”原則,即后代之禮無不是建基于前代之禮,并因時、因地而做出時代增減。古代所重視的“改正朔、易服色”即改變確立國家之正月、變易服飾顏色,即是禮之“損益”重要體現。三千年過去了,我們仍然能看到古禮之淵源流長,它充分證明了中華文明的穩定性、沿革性和歷史延續性。

常會營,中國社會科學院宗教研究所副研究員。