中共一大代表包惠僧

祁文斌

包惠僧(1894—1979),又名晦生,別名鮑一德、包生,號棲梧,湖北黃岡人,1917年畢業于湖北省立第一師范。

據說,包晦生與董必武初識之后,董必武給他寫信,將“晦生”寫成“惠僧”,他索性將錯就錯,把名字改成“惠僧”。

革命起點

縱觀包惠僧的革命起點,陳獨秀是極為關鍵的。包惠僧與他的革命領路人陳獨秀緣分很深,二人有相同,亦有區別。相同在于他們都是大革命失敗后離開了黨的事業而走上不同道路的共產黨的最初創始人;區別是自始至終,陳獨秀沒有叛黨,而包惠僧后來公然投身于國民黨政府。

關于包惠僧與陳獨秀的關系,可以說,后者對前者思想的教化和養成影響,無與倫比,盡管沒有史料顯示,在北大,包惠僧聽過陳獨秀的課,是陳獨秀的真正學生。包惠僧最初接觸共產主義思想,源于他在武昌做記者期間與陳獨秀的兩次見面。1920年2月2日,陳獨秀應邀來武漢講學,從上海乘“大通輪”溯江而上,4日下午抵武漢。在武昌文華大學,包惠僧懷著崇敬的心情聆聽陳獨秀的演講,此后,又以記者的身份專程采訪陳獨秀。在一個多小時的采訪中,陳獨秀與包惠僧談到五四運動、火燒趙家樓、反封建、婚姻自由等許多問題。包惠僧向陳獨秀請教了學習漢學的方法。陳獨秀新穎的理論和主張,引起包惠僧的極大興趣和共鳴,對他后來參與共產黨的早期活動產生了決定性的影響。8日晚,陳獨秀乘車返京時,包惠僧特地趕到漢口火車站為其送行。這件事,也從側面體現出包惠僧年輕時的性格:直率熱情,感情用事。

此后不久,包惠僧見到從上海轉道北京回武漢的劉伯垂(湖北鄂城人),并收到由他轉交的陳獨秀的一封來信,內容是商討武漢共產主義小組的籌備。1920年8月某日,在蛇山北麓的撫院街97號,董必武、陳潭秋、包惠僧、劉伯垂、張國恩、鄭凱卿等人在此集會,湖北最早的共產黨基層組織——武漢共產主義小組(一說武漢共產黨臨時支部)宣告誕生,包惠僧被推舉為書記。后來,這個組織不斷壯大,當時在武昌利群書社的惲代英、林育南等人也加入進來。

1921年春節前夕,因經費問題,準備去莫斯科留學而未成行的包惠僧,滯留上海,協同李漢俊參與了上海共產主義小組的活動。1921年下半年,因上海共產主義小組的活動受困,按李漢俊的要求,包惠僧從上海乘船趕往廣州,向當時身在廣州的陳獨秀匯報情況,請示日后的工作計劃,“是陳獨秀回上海,還是把機關搬到廣州?”但最后,既不同意把上海小組的機關搬到廣州,又不愿意回上海的陳獨秀,卻把包惠僧暫時留在廣州。

7月23日,在出席中國共產黨第一次全國代表大會(以下簡稱“中共一大”)的13名代表中,包惠僧身份特殊:他是唯一一位由陳獨秀個人指定的代表,而不是由地方共產主義小組推選產生的。中共一大召開前,在廣州共產主義小組全體成員舉行的推舉代表的會議上,陳公博當選為代表。當時留在廣州的包惠僧,則作為陳獨秀個人指定的代表,參加了具有劃時代意義的中共一大。至于陳獨秀為什么自己不參加,而指定包惠僧代表他,是因為“陳獨秀說,第一他不能去,至少現在不能去,因為他兼大學預科校長,正在爭取一筆款子修建校舍,他一走籌款子的事兒就不好辦了”(《包惠僧回憶錄》)。由此看來,陳獨秀對早年的包惠僧是頗為信任和青睞的,當然,這是由二人之間頻繁的交往所積淀。或許,正因為如此,中共一大后,包惠僧第二次受命去廣州,迎請陳獨秀返滬主持中共中央局工作。返程途中,包惠僧與陳獨秀朝夕相處,無疑增進了彼此之間的感情。陳獨秀回到上海后的1921年10月4日,陳獨秀夫婦與包惠僧、楊明齋、柯慶施等人,在法租界的霞飛路新漁陽里6號一起被捕,后經營救得以出獄。

出獄后,包惠僧回到武漢,擔任改組后的中共武漢區最高負責人——執委會書記,擔任組織委員的則是他湖北省立第一師范學校的校友陳潭秋。工作積極的包惠僧還兼任中國勞動組合書記部長江支部主任。

在中共一大期間,27歲的包惠僧結識了比他年長1歲的毛澤東,此后互有書信往來。包惠僧與周恩來的淵源似乎更早:1919年1月29日,作為外勤記者的包惠僧采訪過天津學生運動的領袖周恩來。包惠僧與毛澤東的相識除了一同參加中共一大,還有一段交集:1922年初,毛澤東遭湖南軍閥政府通緝,避居武昌黃土坡時,包惠僧曾邀請毛澤東到他在中共武漢區委員會的住址住了10多天。

在第一次國共合作時期,經中共黨組織同意,包惠僧以中共黨員身份加入國民黨。 1925年,黃埔軍校政治部主任周恩來奉命率教導團隨校長蔣介石第一次東征期間,包惠僧曾被任命為補缺性質的留校政治部主任。包惠僧還擔任國民革命軍第一師第一團黨代表、第二十二師黨代表、黃埔軍校教導師黨代表兼政治部主任等職。1926年9月至10月,隨北伐軍抵達武漢的包惠僧,被委任為武漢新聞檢查委員會主席;后來,相繼擔任過國民革命軍中央軍事政治學校籌備處主任、第一師黨代表兼政治部主任。第一師后來改為獨立第十四師,師長是夏斗寅。包惠僧最后信仰動搖,在某種程度上與夏斗寅叛變有關。中共中央認為,夏斗寅叛變是因為包惠僧工作不力,負有不可推卸的責任。因此,包惠僧受到留黨察看的處分,險些被開除黨籍。

還有一點也不應忽略,那段時間,包惠僧與當時中共在武漢地區的負責人張國燾關系緊張,發展到了吵架的程度,或許這種人事關系的困窘,也成為他后來選擇的一個附加因素。在此之前,包惠僧就認為張國燾“自私自利,搞小團體”。

脫離共產黨

“四一二”政變和“馬日事變”等反革命事件,宣告了國共合作的正式破裂。而南昌起義前,當時奉命已趕到南昌的包惠僧,碰巧生病,沒有參加行動。

1927年8月3日至5日,起義部隊陸續撤離南昌,國民黨方面隨后大肆搜捕參與人員和進步群眾。周恩來在起義部隊南下前還特地給包惠僧寫了封介紹信,讓他病愈后去武昌找黨組織。包惠僧在南昌的一個表親家住了一個多月后,化裝逃到九江,又搭船潛回老家黃岡。風聲鶴唳,鄉下也不安寧,包惠僧又逃到武昌。武漢三鎮氣氛緊張,包惠僧便帶著家人前往妻子的娘家江蘇高郵。在高郵住了兩個月,當地的國民黨縣黨部與土豪劣紳開始查訪共產黨員和農會人員,萬般無奈,包惠僧只得離開高郵去了上海,不料上海的情況更糟。

此時,中共黨內對陳獨秀右傾機會主義錯誤的批判越發強烈。在極度失敗情緒的籠罩中,包惠僧苦悶、彷徨、悲觀,由悲觀而失望,由失望而消沉,從此脫離共產黨的領導。脫黨后的包惠僧短暫編輯過《現代中國》雜志,出任過鄧演達組建的中國國民黨臨時行動委員會(即所謂“第三黨”)的財務委員會主席兼農工運動委員會主任委員。

1930年9月,包惠僧接受國民黨中央軍事委員會武漢行營主任兼湖北省主席何成睿的邀請,重返武漢。在任一段時間參議后,何成睿專門給蔣介石寫了一封信,推薦包惠僧去由蔣介石任總司令的陸海空軍總司令部,仍任參議,軍階為中將。至此,包惠僧已屬變節。他之前的共產黨黨員身份和底細,國民黨高層豈有不知?當時已有報紙以此炒作“共產黨元老包惠僧棄暗投明”。由于身份轉換太快,其后的包惠僧還遇到一段插曲:他參與過“第三黨”的事,被人報告給國民黨中央執行委員會,后托人斡旋,加上包惠僧自己的極力辯解、否認,最后總算“化險為夷,虛驚一場”。

九一八事變后,蔣介石第二次復出。因為屢受擠兌,在國民黨中央軍事委員會,包惠僧成了一名不上班的空頭秘書,收入甚微。為了養家糊口,迫不得已,包惠僧找了一份兼職——中央軍校政治教官,每周講6個小時的政治課。

1935年7月,當時的國民黨防空委員會主任楊杰找到包惠僧,邀請他去該會擔任編審室主任兼第四處副處長,主編防空雜志。在此期間,包惠僧編寫了一套《國民防空之基礎知識》叢書。幾年后也是靠楊杰的幫助,包惠僧離開國民黨軍界,轉入政府部門。

1942年5月13日,任重慶國防參議會參議的包惠僧,特地前往四川江津鶴山坪看望陳獨秀,相見甚歡。5月26日,即陳獨秀生前的最后一天,得知陳獨秀病情加重,包惠僧叫妻子夏松云再次趕到鶴山坪,并帶去幾個北大同學拼湊的300元錢。陳獨秀嘆息道,“要是惠僧來了多好啊”,隨后昏睡過去。

1944年,包惠僧任國民政府內政部戶政司司長,1947年改任內政部人口局局長。到了1948年,包惠僧棲身近20年的國民黨政府已風雨飄搖,大廈將傾。1949年后,國民政府由南京遷至廣州,許多高官或者逃往臺灣,或者避居海外,而包惠僧“申請遣散”,拖家帶口去了澳門,避居于柯高馬路88號二樓。

“我回到了我的老家”

轉眼間,時局已是翻天覆地,國共兩黨的生死對決日漸明朗。身在澳門的包惠僧焦慮、迷惘,報紙廣播中不斷傳來國民黨要員起義與多個地方和平解放的消息。自己往后的路何去何從?在情感上,他戀舊,家園情結深,舍不得大陸故土。他想,那么多的國民黨黨政大員和高級將領得到了共產黨的寬恕和容納,況且本人呢?我為黨還出過力呢,只是中途退縮了。

于是,中華人民共和國成立后,包惠僧采取了一個大舉措:給毛澤東寫了一封信,又給政務院總理周恩來、副總理董必武分別發了一份電報。這其中,他給周恩來的那份電報最有代表性:“兄等以廿余年之艱苦奮斗得有今日,良堪佩慰,尚望以勝利爭取和平,以和平與民更始,吊民伐罪,天下歸仁也。南天引頸,曷勝欽遲,一有便船,當來晤教。”

不久之后,包惠僧收到周恩來同意他回大陸的電報,欣喜之余,領著全家以最快的速度轉道香港,于1949年11月29日抵達北京。翌日,他的老鄉、政務院副總理董必武請包惠僧吃飯,并告訴包惠僧,讓他回來是黨中央的決定。飯桌上,滿懷愧疚的包惠僧打聽了一些故交舊友的情況,董必武說道:“那時你做了國民黨的官,就不要共產黨朋友了?”這不禁讓包惠僧回想起一件往事:抗戰期間,一次,周恩來去國民政府內務部找部長張厲生,在大門口見到包惠僧,周恩來熱情地跟包惠僧打招呼,包惠僧卻遠遠地避開,生怕別人看見。

12月25日下午,政務院在中南海勤政殿舉行宴會,包惠僧夫婦應邀出席。參加宴會的有一二十人,都是剛從海外歸來的各界人士。宴會結束后,周恩來特地把包惠僧留下來,進行了一個多小時的談話。這次談話到底談了些什么,他人不得而知。不過據后來包惠僧文章的記述,在談話臨近結束時,周恩來對包惠僧說了一句最為緊要的話:“你過去不是一個普通的共產黨員,對黨要有個交代。”

1950年年初,包惠僧被安排到華北人民革命大學政治研究院學習。經過半年多學習,對自己的前半生有所反思和檢討的包惠僧,寫了一份長達3萬字的《思想總結》。之后,包惠僧被安排到內務部研究室當研究員,1952年8月20日,任內務部參事,1957年4月29日,轉任國務院參事。

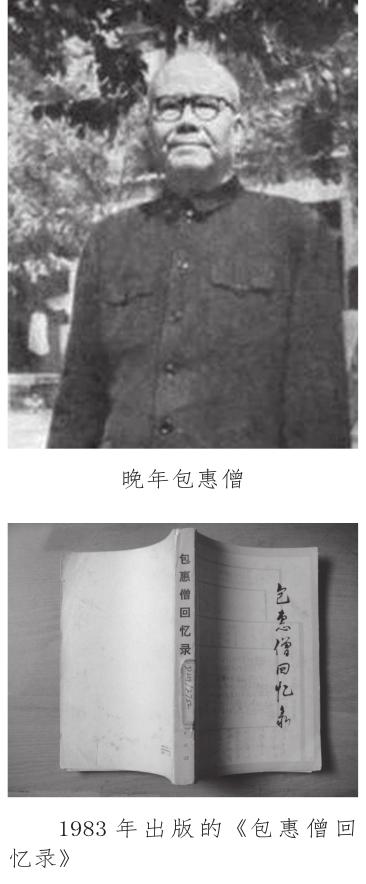

包惠僧是一個經歷復雜的人,破“四舊”時,由于害怕受牽連,包惠僧叫子女把陳獨秀寫給他的100多封信付之一炬。晚年,包惠僧撰寫了許多記述中國共產黨建黨初期和早期工人運動的回憶文章,其中,部分文章用筆名發表。1983年6月,人民出版社編輯出版了30多萬字的《包惠僧回憶錄》。“共產黨的高級干部,從毛主席以下,多半是我少(青)年時代的伙伴。他們從艱苦中創造了新時代,我很欣慰,也很慚愧。我回到了我的老家,我精神上很感覺溫暖,仍然免不了慚愧。”這是《包惠僧回憶錄》中的一段話。

1979年7月2日,包惠僧走完了他曲折的一生。包惠僧去世后原本安葬于八寶山革命公墓,后其子女遵其遺愿,于2009年4月1日,將他的骨灰從北京八寶山公墓移至故里——今天的湖北省團風縣但店鎮溢流河鄉拱橋鋪村包家畈。文