忠于“忠誠”的忠誠

常小仙

《史記·刺客列傳》里講過刺客豫讓的故事:豫讓是晉國人,最早追隨的是范氏和中行氏,一直默默無聞。后來他改投智伯門下,智伯非常敬重他、喜愛他。趙襄子聯合韓氏、魏氏滅了智伯,瓜分了智伯的領地,還把他的頭骨做成酒器。豫讓想為智伯報仇,說了一句非常有名的話:“士為知己者死,女為悅己者容。今智伯知我,我必為報仇而死,以報智伯,則吾魂魄不愧矣。”——士人為了解、賞識自己的人獻身,女子為喜歡自己的人打扮。既然智伯欣賞“我”,“我”就一定要為他報仇,以死來報答他,這就無愧“我”心了。

豫讓是這么說的,也是這么干的。他改名換姓、喬裝打扮,混入趙襄子的府第,準備借機刺殺趙襄子,卻被趙襄子識破了。沒想到,趙襄子不僅沒有殺他,還放了他,因為覺得他是個講義氣的人。但豫讓沒有放棄報仇的計劃,他把漆涂在身上,讓身上生滿膿瘡,又吞炭毀嗓,把聲音變啞,改換形象,以避免別人認出他。他偽裝得很成功,甚至連他的妻子也沒有認出他。就這樣,他再次尋找機會刺殺趙襄子。然而,很不幸,這次行刺,他又失敗了。趙襄子把他抓了起來,說:“這次我不能再放你走了。”

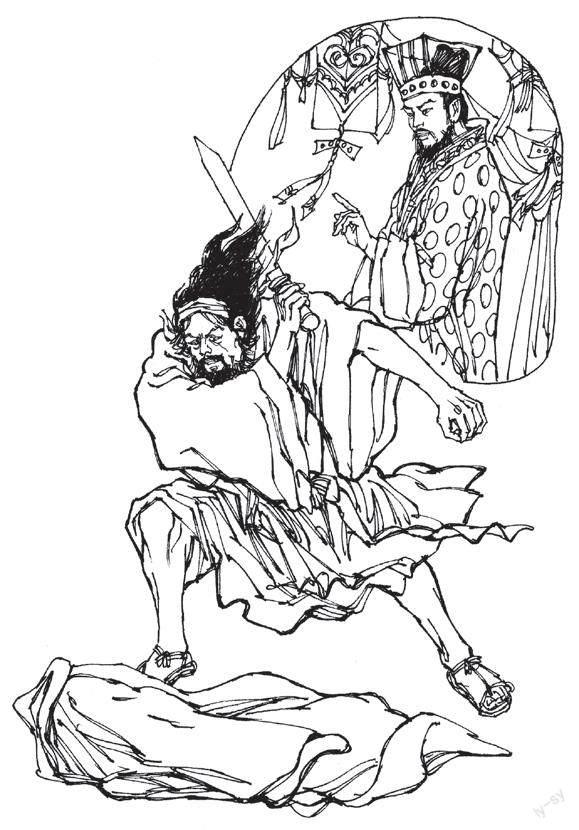

豫讓看行刺趙襄子沒有希望了,于是對趙襄子提出了一個請求,請他把外衣脫下來拿給自己砍幾劍,以滿足自己報仇的心愿。趙襄子同意了。豫讓拔劍跳起,對著趙襄子的衣服連擊數劍,說:“我可以到九泉之下報答智伯了!”說完伏劍自殺。

讀豫讓的故事,我發現有幾處細節非常有意思。首先,豫讓的行為不太像是真正的復仇,而更像一場“行為藝術”。比如,如果是真正的復仇,那十有八九是不擇手段的,但豫讓明明有殺趙襄子的簡單方法,他卻不用,偏偏要用最難的。曾有朋友建議豫讓先假裝臣服于趙襄子,待取得趙襄子的信任后,再借機殺掉他。豫讓拒絕了,他說:“既然已臣服于別人,而還要殺他,這是對君主懷有二心,是不忠,這樣做有愧于心。”

其次,豫讓報仇的動機也頗耐人尋味。豫讓為了智伯,兩次行刺趙襄子,趙襄子覺得很納悶,問:“你不是也追隨過范氏和中行氏嗎?智伯把他們都消滅了,也沒見你替他們報仇。為什么我殺了智伯,你就跟我有這么深的仇恨?”豫讓回答說:“臣事范、中行氏,范、中行氏皆眾人遇我,我故眾人報之。至于智伯,國士遇我,我故國士報之。”——“我”侍奉范氏、中行氏,他們都以普通人的禮節來對待“我”,我也就以普通人的禮節來回報他們。而智伯不同,他以國士的禮節來對待“我”,“我”當然就以國士的禮節來回報他。

說到底,豫讓所報、所殉的,是知己,更是“忠誠”的信念,這是一種忠于“忠誠”的忠誠。

(本刊原創稿,洪鐘奇圖)