“世界最小指揮部”:三封電訊嚇退敵軍

火燒

背倚巍然太行山,面朝空闊的華北平原,滹沱河蜿蜒而過,夾岸灘地肥沃、水豐草美。遠離戰火的西柏坡,是一個環境清幽,又不怎么起眼的小村莊。然而,若將其置于1947年,解放戰爭的時局中,西柏坡則是集“天時”“地利”“人和”于一身的軍事要地:水系縱橫,物產豐富,軍隊供給充足;進可攻、退可守,地勢優越;加之華北是我軍抗日時期的主戰場,軍民同心同德,群眾基礎良好。選西柏坡作當時中共中央和中國人民解放軍總部,再明智不過。

如今,當我們再次走進西柏坡中共中央舊址,會驚訝地發現,當年遼沈、淮海、平津三大戰役的指揮部——中共中央軍委作戰室只占了四間屋子,總面積僅35平方米。屋子里,三套高低不齊的老舊桌椅并排而列,每張桌上擺有一套水壺、水杯,這便代表著“作戰科”“情報科”“戰史資料科”三個科室的辦公處;進門左側,墻面掛著一張幾乎與天花板同高的作戰圖,除此之外別無他物。這里最多時擠下過二十余人,生活條件十分艱苦,繪圖、制表用的紅藍鉛筆都是從敵人手中繳獲來的。為了節省鉛筆,人們就用大頭針別住紅藍毛線來標示敵我作戰區域,用紅藍電光紙做成小旗來標明敵我戰場情況。曾經的國民黨兵團司令黃維參觀完西柏坡黨中央舊居后,回想起富麗堂皇的國民黨指揮部,不禁感慨:“國民黨敗得不冤。”

周恩來曾風趣地說:“我們這個指揮部是世界上最小的指揮部,我們一不發人,二不發槍,三不發糧,天天發電報,就把敵人打敗了。”毛澤東等領導人正是在這樣簡陋的平房中,發出了408封電報,指揮調動著各大戰場上浴血奮戰的數百萬人民解放軍。一些電報,至今仍被收藏在西柏坡紀念館中,瀏覽其上寥寥數語,便能想見當時的戰況……

“四五月間,長春本來好打,你們不敢打,在兩個月前(七月間)長春同樣好打,你們又不敢打,現在攻錦部署業已完畢……你們卻又不敢打……”這是毛澤東在1948年10月發給東北野戰軍總部的電報,右上角標有“等級:AAAA”字樣,表示“十萬火急”,字里行間都透露著前線的緊張局勢。

彼時,黨中央已反復研究過東北戰局,他們決定把蔣介石的“五虎上將”之一衛立煌堵在東北,將48萬國民黨軍隊就地消滅,騰出100萬機動兵力投入之后的總決戰。所有人都心心念念等著錦州的消息,可前線最高指揮官林彪卻猶豫不決,舍不得已到嘴邊的“鴨子”——被圍困已久的長春。當時毛澤東的具體反應已不可考,但電影《建國大業》里的細節設置,仍能喚起人們些許想象:主席站在房頂上看,房下人問他:“你看什么呢?”“我看錦州,10點半還沒打進去,哪個部隊啊?”底下人說:“你已經問了8遍了。”50多封電報“快馬加鞭”,一催再催,錦州終于拿下。此后數戰勢如破竹,遼沈戰役勝局已定。

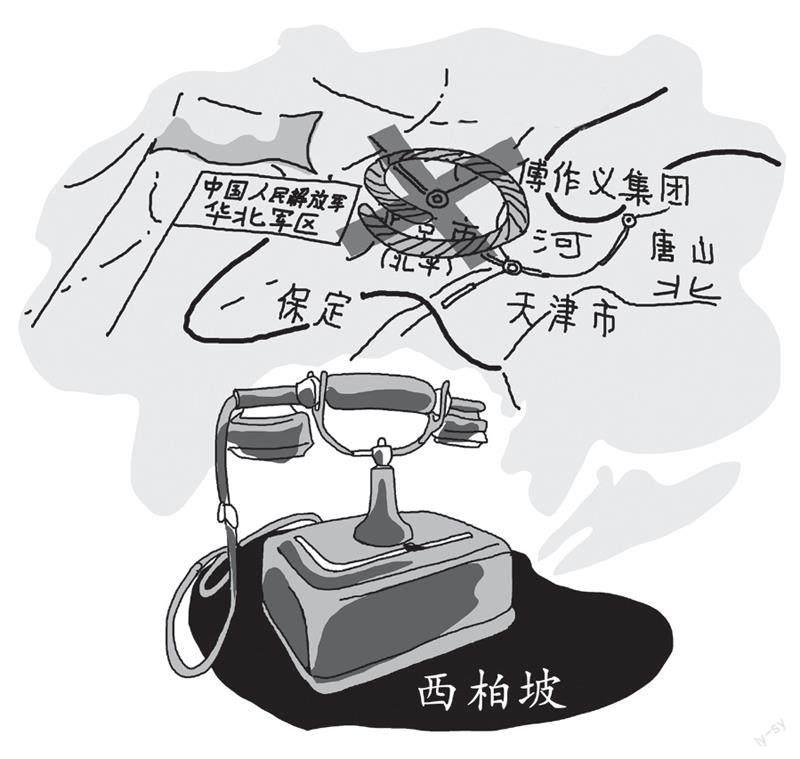

解放軍攻克錦州后,蔣介石急于挽救戰局,令傅作義組建突擊兵團,企圖偷襲中共中央所在地西柏坡。中共中央提前通過情報系統得知了此次突襲計劃,但當時西柏坡僅有一個警衛連,與“空城”無異。毛澤東便將計就計,連寫三篇新華社電訊稿:《蔣傅匪軍妄圖突擊石家莊,我軍嚴陣以待,決予殲滅》《華北各首長號召保石沿線人民,準備迎擊蔣傅軍進擾》《評蔣傅匪軍夢想偷襲石家莊》向全國播發。電訊中,詳細披露了敵軍的兵力部署和作戰計劃,傅作義急忙撤兵,偷襲西柏坡的陰謀宣告破產。

一封封電報、電訊從這小山村發出,引導著全國戰局。1949年1月,東北野戰軍僅用29小時便攻克天津,不久后,傅作義宣布起義,北平和平解放。至此,全國解放的大局已定。

(摘自《城市地理》2021年第7期,劉玉蘭圖)