桿類問題教學探討

陳 野

(江蘇省蘇州中學校,江蘇 蘇州 215007)

桿類問題是高中物理教學中的基礎性問題與典型問題,在高考物理命題中桿也常被用作載體或情境,成為命題的素材。有的高中生在解決桿類問題時,會遇到各種困難,如何突破學生的學習障礙?需要教師在充分了解學情的基礎上,運用適當的教學策略,引領學生學會建構模型、掌握模型特征,在應用模型中拓展認識。

1 引導學生基于具象建立理想輕桿模型

在日常生活中,學生通過觀察、體驗獲得了對桿的豐富的前認知,但由于欠缺生活經驗與科學思維相結合的能力,學生對桿的認識往往止步于“硬”“長條狀”“一定材質”“能承受一定拉力、壓力等彈力”“能夠產生支撐、拉動、撬動等作用”。在教學中教師應引導學生從上述前認知出發,基于桿的具象材料,經過科學思維的過濾、再認識與恰當的概括、分析、提煉,去除非本質的表象特點,抓住各個具象材料中作為物理模型的桿的特征,方可順利建構桿的物理模型。[1]應該精心選擇具象材料,關注以下特性。

1.1 桿形態的豐富性

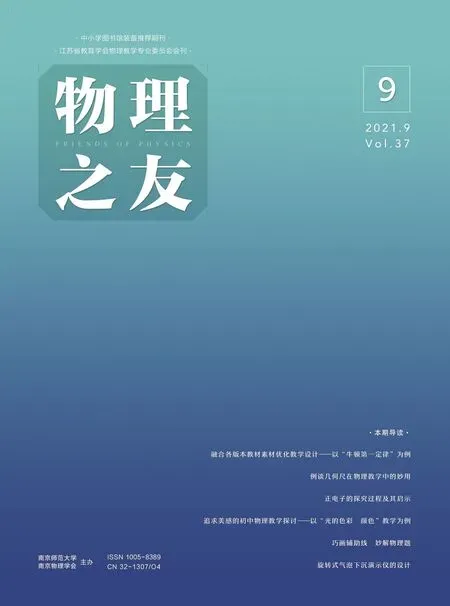

教學中經常會呈現桿的具象材料,從圖1可見桿的形態其實是很豐富的。

圖1

圖1A中整個鐵塔由很多金屬桿組成,可以把整個鐵塔視為樹立在地上的桿子;可以將圖1B中整個推車視為一根桿子,它可圍繞前輪轉動;圖1C中電線桿的兩側懸掛了路燈和電線,可以視為一根直立于地上的桿子;圖1D中整個桁架由多段桿子鏈接而成,也可以視為一根桿子。

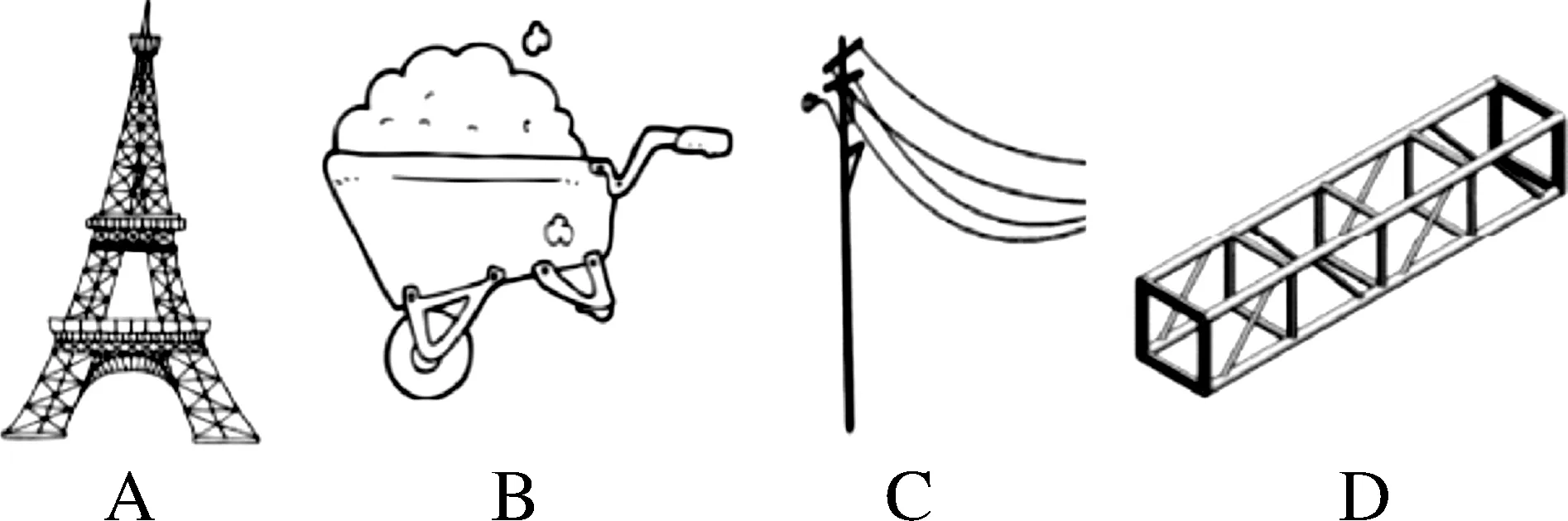

1.2 桿功能的多樣性

桿子的功能是多樣的,如圖2所示,假設球處于靜止狀態,則桿子可以產生拉力、支持力;在不同的條件下,桿子產生的作用力方向可以與桿共線、垂直、斜交,曲桿的作用可以用直桿代替。

圖2

在上述的具象材料中,教師引導學生逐步深入,抓住形態豐富性、功能多樣性中蘊含的本質一致性,分階段完成抽象的桿模型的建構:具象材料的觀察→形變可忽略的硬物都可以視為桿→理想化的桿→輕桿。

2 引領學生基于問題情境,掌握輕桿模型特征

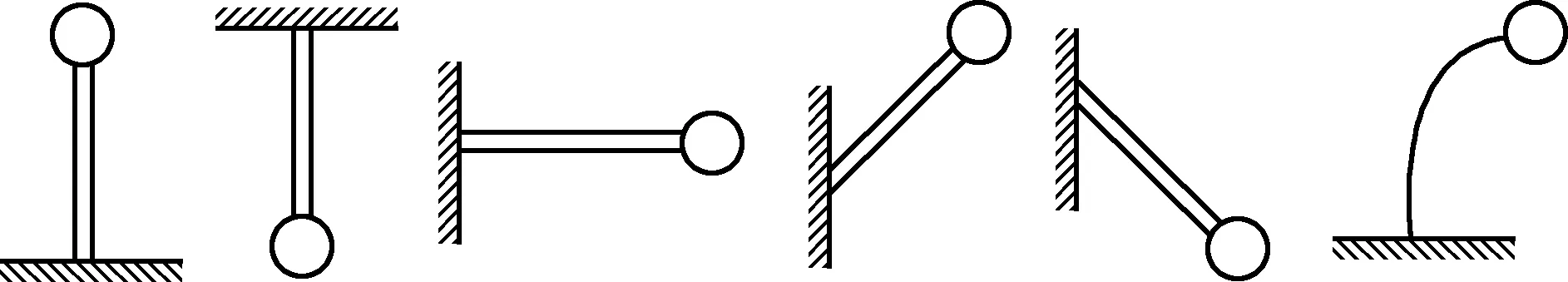

在學生建構輕桿模型的過程中,完成了從具象到抽象的思維飛躍,這只是涉桿問題解決的第一步。為使學生真正能夠理解、運用輕桿模型特征,還需要反過來實現從抽象到具象的第二次思維飛躍。[2]這就要求教師善于精選問題,充分展示問題情境,讓學生結合具體情境思考:輕桿模型特征怎樣在問題中產生影響?如何在問題解決中發揮作用?可應用如圖3所示的實例。

圖3

圖3A中的OB段可以展示輕桿的重要特征。圖3A中輕桿OB上僅有B處和O處受力,由于輕桿處于平衡狀態,則B處受力方向一定過O點,反之O處受力方向一定過B點,否則輕桿將發生旋轉。表明輕桿具有以下特征:輕桿上若僅有兩點受力,則力必與桿共線。

圖3B中AB桿可以圍繞O點旋轉,輕桿可能在A、B、O三點處受力,這與上述總結出的輕桿特征不同,輕桿AOB在A、B處受力方向實際上就不是與輕桿共線,而是分別沿繩向右下、沿繩向左下。

圖3C中的問題情境可以幫助學生理解輕桿的另一特征:當小球在彈簧的拉力作用下,沿著輕桿ABC上下移動的過程中,輕桿產生的彈力始終垂直于輕桿,在此過程中輕桿的彈力總是不做功。

圖3D中桿兩端安裝著兩個相等質量的小球A、B,對同樣的裝置,可以設置三個不同的問題情境,幫助學生更為深刻地理解輕桿產生彈力的又一特征:輕桿產生的彈力方向隨著物體運動狀態的變化而變化。

3 應用多樣化問題,引領學生拓展對輕桿的認識

學生對輕桿的認識,隨著高中物理課程的遞進而逐步加深。教師可以通過多樣化的問題,激發學生探究的興趣,培養學生綜合運用知識的能力,拓展學生對輕桿的認識。

3.1 在相似情境下提出對比性問題

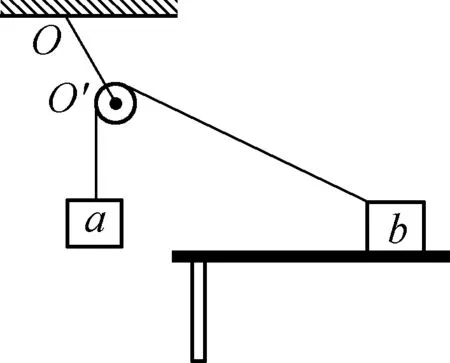

如圖4所示,若OO′是輕繩,OO′產生的彈力方向為什么一定處于∠aO′b的角平分線上?若OO′是輕桿,OO′產生的彈力方向如何?

圖4

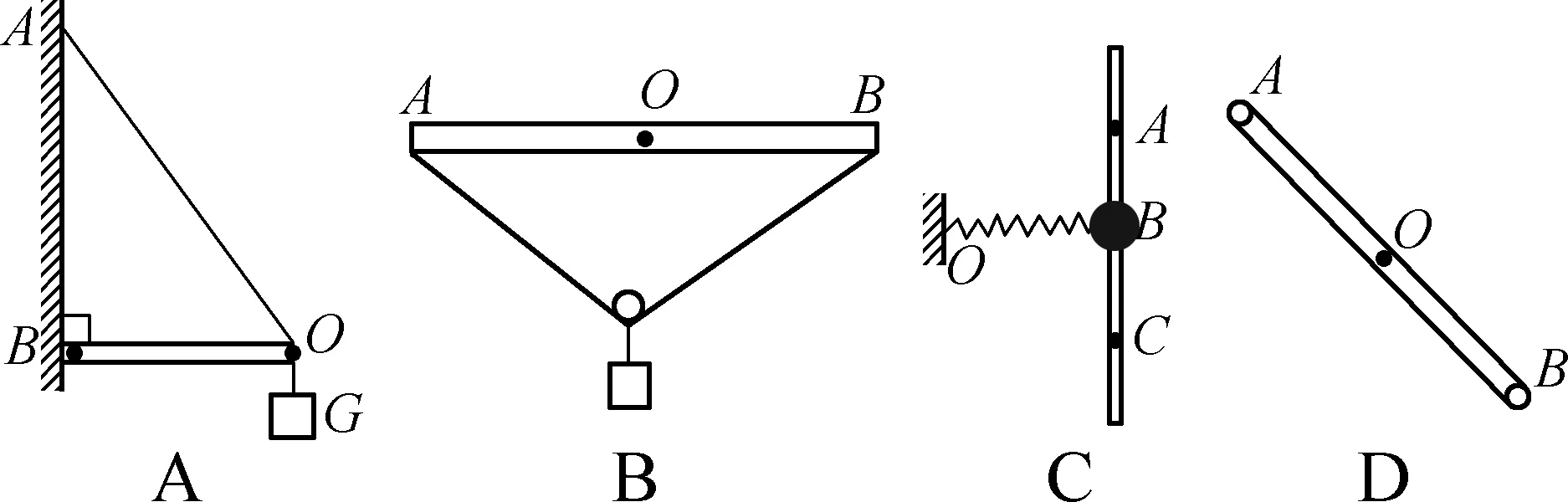

3.2 通過綜合性問題引導學生拓展對輕桿的認識

問題1:如圖3B所示,水平直桿AB的中點O為轉軸,一輕繩跨過輕質滑輪,兩端分別固定在A、B兩點,滑輪通過另一根輕繩連接一重物,不計滑輪與輕繩之間的摩擦。現讓直桿AB繞O逆時針緩慢轉過角度θ(θ<90°),輕繩中的張力如何變化?輕桿兩端對繩子的彈力如何變化?此問題在于通過設問,引領學生思考桿與繩中彈力的差異性。

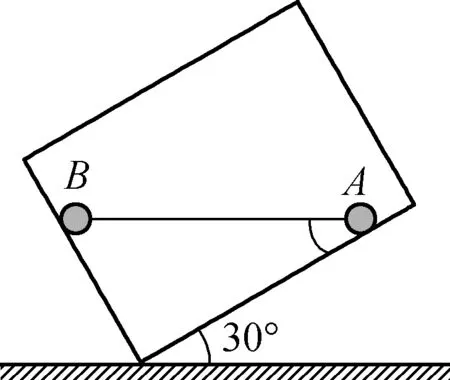

問題2:如圖5所示,在光滑的長方形盒子內兩球A、B通過輕桿相連,緩慢旋轉盒子,使其底面傾斜角從30°逐漸減小的,在此過程中桿對兩球的彈力如何變化?此問題通過動態平衡問題的分析,引領學生區別輕桿彈力與平面彈力的區別。

圖5

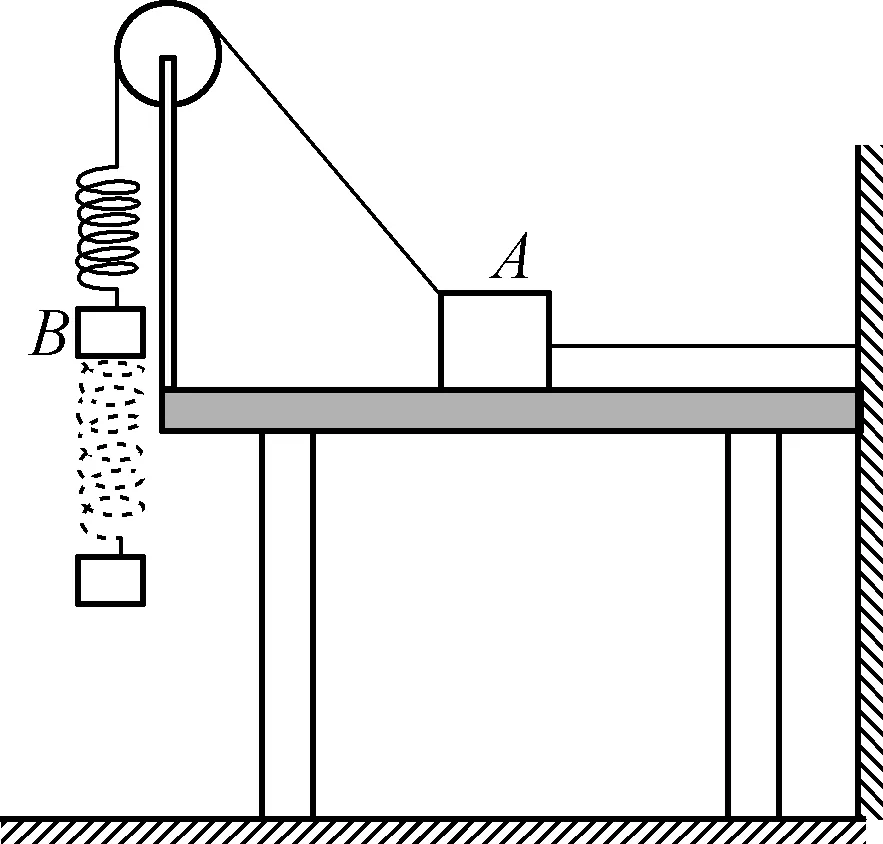

問題3:如圖6所示,在光滑水平桌面上放置質量為M的物塊A,與其相連的繩子與水平方向的夾角為θ,通過繞過定滑輪的輕繩與下方吊有小鉤碼B的彈簧相連,當質量為m的小鉤碼B的下落速度達到最大時,求:(1) 連接AB的繩上的拉力;(2) 支撐滑輪的桿子對輪子的彈力。此問題通過對A、輪子的受力分析,幫助學生理解繩與桿的彈力特點,并掌握問題解決的方法。

圖6

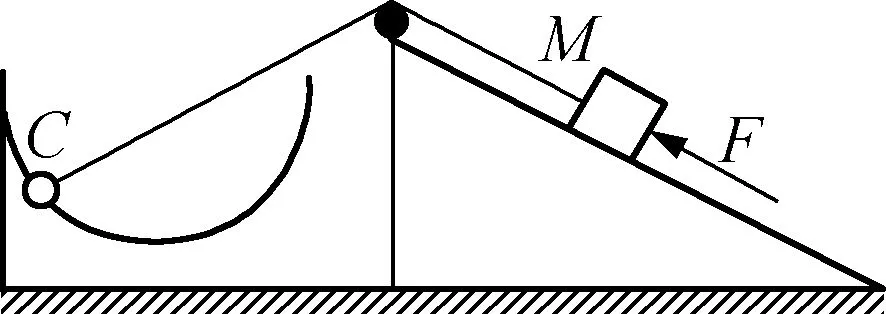

問題4:如圖7所示,質量為m的小球C套在半徑為R的光滑半圓形桿上,可自由滑動,通過繞過定滑輪的輕繩與光滑斜面上的小物塊M相連,已知斜面傾角為θ,用沿斜面向上的力F恰好使得小物塊靜止,此時小球恰好在曲桿的底部。撤除F后,何時小球C受到曲桿施加的彈力最大、最小?

圖7

該問題引領學生思考變速率圓周運動中的曲桿彈力,將桿的形式變化與球的變速圓周運動結合起來,打破學生在研究靜止與直線運動中對輕桿問題形成的思維定勢。

4 結語

采用上述教學策略后,學生對于實際生活中的真實桿→理想桿的抽象過程、理想桿→真實桿的物理模型的運用過程,有了較為深刻的認識,在循序漸進的教學過程中,其核心素養獲得提升,這對整個高中物理類似素材的教學具有參考作用。