貝多芬C大調《黎明奏鳴曲》第一樂章技法分析

羅曉雷

一、作曲家及創作背景

路德維希·范·貝多芬(1770—1827),維也納三杰之一,他集古典主義之大成,同時,開浪漫主義之先河。一生創作了眾多的音樂作品,主要體裁有交響曲、奏鳴曲、協奏曲、聲樂作品等。他將“戲劇化”的手法運用到器樂創作中,賦予交響曲、奏鳴曲更大的對比性、沖突性和動力性,同時將短小、簡潔的主題動機發展成矛盾沖突復雜化、尖銳化的宏大音樂作品,體現了貝多芬獨特的構思與高超的創作手法,同時,也深刻地揭示了貝多芬音樂作品中所蘊含的哲學思想。貝多芬的創作可分為:早期(1700—1801):主要創作了1796年題名獻給海頓的f小調、C大調、A大調三首奏鳴曲,《第八(悲愴)奏鳴曲》(1799)和《第十四(月光)奏鳴曲》等10首鋼琴奏鳴曲。中期(1802—1815):創作了第三到第八交響曲,其中《第三(英雄)交響曲》標志著貝多芬的創作進入到成熟期,另外,還創作了《第十七(暴風雨)奏鳴曲》(1802)、《第二十一(黎明)奏鳴曲》(1804)、《第二十三(熱情)奏鳴曲》(1806),小提琴協奏曲《春天》(1801),歌劇《費德里奧》(1805)等。晚期(1816—1827):主要創作了聲樂套曲《遙寄遠方的愛人》(1816),《D大調莊嚴彌撒》(1818—1823),《第九(合唱)交響曲》(1824)等。

貝多芬的音樂作品受到以下影響:首先,在列夫托爾斯泰、盧梭等啟蒙思想家的影響下,貝多芬一直致力于追求“自由”、“平等”、“博愛”、“回歸自然”的精神境界。其次,在法國大革命和狂飆運動的影響下,帶給貝多芬的不是對政治表象的關注,而是透過宏觀社會環境與人類命脈之間的動態關系,思索人類自身的宏大命題。還有,早年父親的施暴教育、與安東妮無果的愛情、長期的耳疾折磨,貝多芬心理上、生理上遭受到了的空前創傷。在如此社會背景下,以及坎坷的命運摧殘下,貝多芬不斷掙扎,一步步地從惶恐、沮喪、焦慮中掙脫出來,用音樂語言塑造出了一個個鮮明的形象。《黎明奏鳴曲》創作于1804,是題獻給費迪南德·馮·瓦爾德斯坦伯爵的,這首奏鳴曲是貝多芬創作轉入成熟時期的標志,與《第三(英雄)交響曲》、以及隨后的《第二十三(熱情)奏鳴曲》,幾乎處于同一創作期,但是“黎明”不同“英雄”或“熱情”那樣注重“英雄化”形象的塑造與尖銳的矛盾沖突對比,則更注重用“田園式”的語言向靈魂深處告白,從不同的角度體現了貝多芬對人生、對自然的認識,也體現了貝多芬在體會了“命運敲門聲”之后,精神上的至高感悟。

二、曲式結構分析

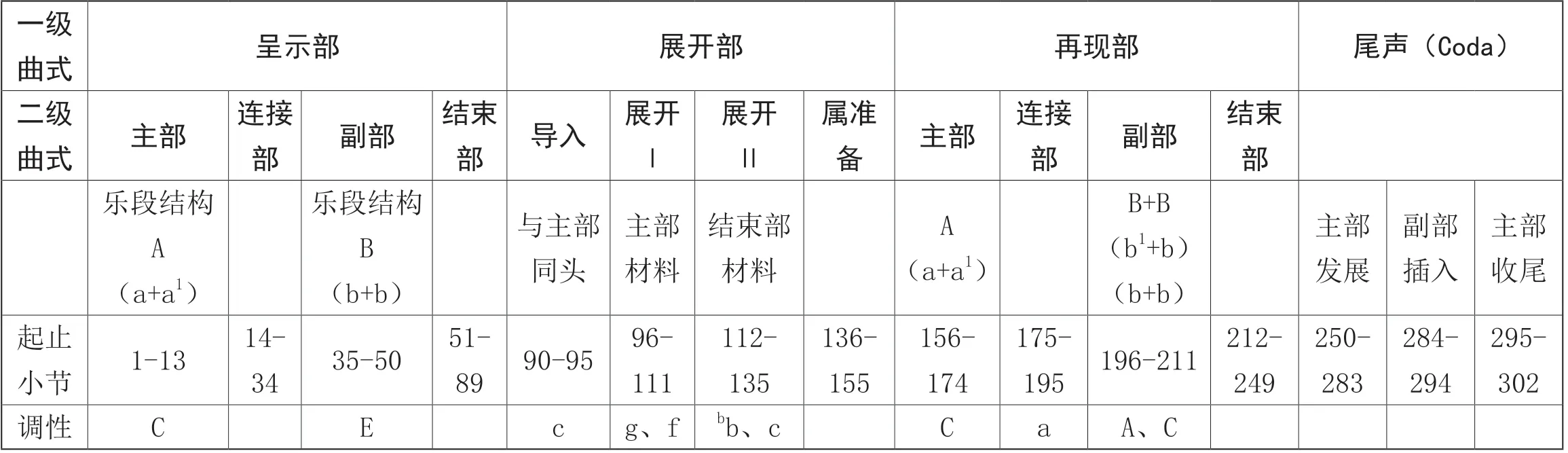

貝多芬《黎明奏鳴曲》第一樂章采用典型的奏鳴曲式結構,主要調性為:C大調,基本速度為:快板(Allegro),曲式結構圖示見下頁。

呈示部

主部:C大調,為4+9兩個樂句構成的平行樂段結構,第一樂句在柱式和弦的襯托下,引出主部主題單核動機,第二樂句則是第一樂句下行大二度(bB)的離調模仿,并蓄勢擴展3小節后,停在屬和弦上,形成半終止。

連接部:逐漸轉向E大調,利用主部主題材料,以同頭方式連接,從23小節起,旋律聲部的波浪式進行,低聲部屬和弦持續的分解和弦進行,形成了主部主題華麗的鳳尾式展開。

一級曲式 呈示部 展開部 再現部 尾聲(Coda)曲式 主部 連接二級部 副部 結束部 導入 展開Ⅰ展開Ⅱ屬準備 主部 連接部 副部 結束部樂段結構A(a+a1)樂段結構B(b+b)與主部同頭主部材料結束部材料A(a+a1)B+B(b1+b)(b+b)主部發展副部插入主部收尾起止295-302調性 C E c g、f bb、c C a A、C小節 1-13 14-34 35-50 51-89 90-95 96-111 112-135 136-155 156-174 175-195 196-211 212-249 250-283 284-294

副部主題:E大調,為4+4兩個樂句構成的平行樂段結構,旋律形成了“U”型迂回式線條,用柱式和弦的圣詠式旋律進行方式,營造了相對柔和、舒緩的一個段落。而后,主題旋律在低聲部反復一次,織體變為緊密的三連音,從而順利的向結束部過渡。

結束部:篇幅較大,材料也較零散,承上啟下,首先利用副部主題后半部分三連音音型,而后則出現了主部主題中的和弦式織體,并加入新材料元素,形成主題單核動機的擴展。

展開部

導入:調性由C大調轉向同名的c小調,與主部開始的樂句同頭。

展開Ⅰ:在導入的慣性連接下,將主部主題動機時值縮減,逐漸形成主部主題動機的密集展開,并利用五度、二度關系頻繁轉調:g小調——c小調——f小調——bb小調——bA大調——bG大調——f小調。

展開Ⅱ:利用副部主題的三連音節奏動機進行展開,依然利用五度、二度、以及同名大小調關系,頻繁轉調。

屬準備:開始時,持續展開部的形式,隨后,緩降在主調的屬音上,并持續進行,等待再現部的進入。

再現部

主部:C大調,平行樂段結構,第一樂句原樣再現,第二樂句在原本擴充的基礎上,利用bⅥ級和弦、bⅡ級那不勒斯和弦、以及bⅢ級和弦的色彩性和弦形成二次擴充。

連接部:調性由C大調逐漸轉入a小調,材料與呈示部連接部大致相似。

副部:調性由A大調轉向C大調,比較少見的是出現了轉調,第一次是在其它調上再現的,第二次才回歸至主調再現。

結束部:回到呈示部相類似的結束再現。

尾聲(Coda):材料為主部的動機發展,但插入了副部的主題材料,形成了交叉進行,并用展開部的方式,形成第二展開的尾聲結構。

三、調性與和聲布局

(一)調性

奏鳴曲式為西方音樂結構金字塔的最高典范,典型的奏鳴曲式呈示部主部與副部通常按照:主部大調,副部屬調;主部小調,副部平行大調的模式展開。而《黎明奏鳴曲》中貝多芬打破了這種傳統,主部采用C大調,在低音持續聲部的襯托下,表現出黎明微露,小鳥鳴叫的靈動性形象。副部采用上方大三度的E大調,用圣詠式的旋律,表現出從容不迫的形象,恰似初升的太陽,用溫暖的雙手撫摸著大地,與主部主題形成鮮明的對比。另外,展開部的調性并非隨心所欲,而是隨著精心設計,且具有明確意圖的。第96——111小節,展開部Ⅰ中,調性布局上采用下行五度、二度聯合的方式進行:g小調——c小調——f小調——bb小調——bA大調——bG大調——f小調,同樣在展開Ⅱ中,也利用下行五度關系開始轉調,同時,還利用同主音大小調關系進行轉調:f小調——F大調——bB大調,這種轉調容易過渡,也可以使得較遠的關系得到解決。

(二)和聲

1.功能和聲

在呈示部主部主題中,第一樂句和聲為:C大調主到屬的鏈接,第二樂句為bB大調主到屬的鏈接,這種強調穩定了局部結構的聽覺模式,同樣,奠定了某種音樂基調,看似簡單的處理方式,卻給音樂的帶來了更廣闊的空間。

2.色彩性和聲

《黎明》再現部對主部主題進行了二次擴充,加入變換交替的和聲色彩:連續的bⅥ級和弦、bⅡ級那不勒斯和弦、以及bⅢ級和弦。

3.屬持續和聲

主部主題——連接部——副部主題之間的連接,都是利用屬到主的進行,而且自23小節連接部鳳尾式的展開起,和聲一直停留在屬和弦上,直到與副部主題順利對接,這樣,也形成了旋律與和聲一靜一動的斜向進行。再者,第136小節—155小節的屬準備,承上啟下,將展開部不穩定和聲逐步消退,迎接真正的“主人”到來。

4.線性和聲與離調和弦

“線性進行”主要是指近現代音樂創作中強調各聲部橫向的線性觀念,旋律線條的發展不依賴縱向和聲邏輯發展的一種復調寫作技法。第31—34小節,低聲部與高聲部分別以:B-#C-#D-E-#F-#G-A,八分音符錯位進行,由強到弱形成緩沖地帶,為連接柔和的副部主題作鋪墊。另外,作品中不乏使用一些重屬和弦和副屬和弦,這些和弦多在出現在展開部,有些和弦還充當了轉調的中介和弦。

四、動機發展與織體形態

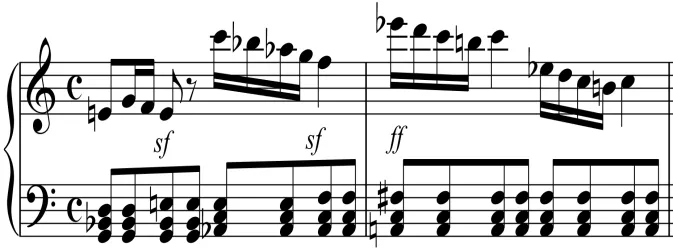

(一)單核動機

如譜例所示:兩小節的單核動機中,包含著兩個相似相離的元素,因此,稱之為異質單核動機更為貼切,這類動機個性鮮明,結構單一,可以清晰純樸地塑造音樂形象。“單核”在貝多芬的妙筆下,也可以變成以小見大的音樂風格,并成為傳世名篇。縱觀貝多芬的音樂作品,三度下行寫作手法,隨處可見,也應用的如火如荼。譜例中也直觀的呈現了:B-A-G的下行三度寫作手法。

1.重復動機

通過動機的多次重復,形成主題結構,強調主題形象,使主題動機迅速地在人腦產生記憶,并建立準確的聽覺效應。《黎明奏鳴曲》中,幾乎每個次級結構都是以主題動機開始,并逐步發展,而且在展開部、以及相當于第二展開部的尾聲結構中,用大量的篇幅對主題動機進行變化重復。

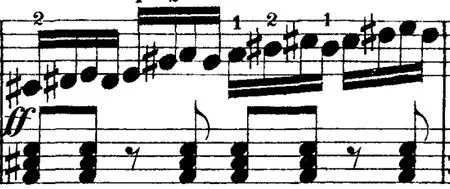

2.動機分裂

由于兩個異質元素的存在,在發展的過程中逐漸會被分裂成一個單一的元素進行。譜例為尾聲旋律片段,第256小節中,兩個異質動機元素同時存在,可是,自第257小節開始,主部主題分裂縮減為十六分音符與八分音符的組合形式,進行了長達數十小節的第一部分尾聲結構。

(二)織體形態

1.圣詠式織體

如譜例所示:副部主題在橫向的發展中,運用了主部主題:D-G的下行五度動機,旋律以“U”型線條進行為主:#G-#F-E-#D-#C-#D-E-#F-#G,同時,也可以看出這段旋律以級進為主,加上舒緩的圣詠式節奏織體,以及左手旋律聲部與右手旋律聲部八度進行,營造出了與主部主題對比明顯的柔和、安靜之氛圍。

2.音型化織體

(1)三連音

副部主題在反復時,采用低音聲部寫作手法,高音聲部形成連續密集且富有流動性的三連音節奏型,不斷推動旋律向前發展,第51小節起,逐漸轉化為兩個聲部反向三連音進行,以極富動力的發展手法,向展開部推進。另外,第二展開部,繼續沿用副部主題三連音節奏動機。貝多芬此處巧妙的構思、與縝密的設計,讓人贊嘆不已。首先,三連音節奏動機在副部主題出現后,直到第二展開部才再次出現,這樣的間斷性節奏模式進行,不會產生聽覺疲勞,反而,會加深聽者對副部主題所描繪的音樂形象。再者,這樣的寫法讓奏鳴曲在結構上更加有機統一。另外,三連音的動力性特點,更適合放在再現部的前面。

(2)切分節奏

第50—51小節出現了四分音符與二分音符構成的連續切分節奏,同樣,在第111小節、第115小節和第120小節,以及尾聲部分,也出現了切分節奏,如果單純的從切分節奏的出現頻率上來講,并沒有什么特別之處,但是,從旋律的橫向發展上可以看出些許端倪:第一,出現切分節奏的地方為兩個部分的連接,例如,第50小節為副部主題結束部的開始,顯然在這里切分節奏充當了連接的作用;第二,為兩種不同節奏之間的連接,構成緩沖的階梯模式逐步推進。

(3)“固定節奏”動機

第62—65小節,低音柱式和弦聲部形成了典型的八分音符與八分休止符組合的“固定節奏”動機,并持續進行,這里的寫法有點類似于巴洛克時期的固定低音。

(4)跨小節節奏

3.復調織體

第66—69小節,高聲部奏出了:B-B-#G-E、E-E-B-#G的旋律短句,在隨后的低聲部簡化模仿該旋律短句,形成了模仿式的回聲效果。另外,在屬準備,第142小節處,高音、低音兩個聲部交替出現了,“你繁我簡”、“一音對多音”的對比式復調旋律片段。

結 語

《黎明奏鳴曲》是貝多芬創作轉型期的一個重要作品,既體現一般奏鳴曲的原則,又不拘泥于傳統,內涵極為豐富,值得每一位音樂研究者與音樂演奏者細細品味。本文筆者主要從作曲技法方面對作品進行了分析,此外,這首作品結構龐大、包羅萬象,從哲學、社會學、藝術學等角度都有極大的探索空間,值得我們繼續深度研究,從中汲取貝多芬音樂中的“靈魂”,提高學術能力與創作能力,同時,以貝多芬為榜樣,學習他對自然、對生命的敬畏之情,以及不屈不撓的強大人格魅力。■

——貝多芬和鋼琴