新媒體背景下農村新媒介使用的代際差異

——基于山東省N 村的深度訪談

文/宋維琦(江西師范大學)

一、導言

作為農業大國,“三農問題”事關現代化發展,依然是我國國家發展的重中之重,新媒體時代的到來為農村現代化發展提供了有力支持。2019年10月,我國“村村通”和“電信普遍服務試點”兩大工程深入實施,中國廣大農村及偏遠地區貧困群眾逐步跟上互聯網時代的步伐,同步享受信息社會的便利。截至2019年10月,我國行政村通光纖和通4G的比例均超過98%,貧困村通寬帶的比例達到99%,實現了全球領先的農村網絡覆蓋,基本實現了農村城市“同網同速”[1]。隨著國家政策的大力扶持,以智能手機為代表的新媒體已經迅速在基層農村普及開來,在影響農村宏觀環境的同時,也逐步滲透到農村內部,改變了農民的媒介接觸和使用習慣,為傳統的鄉村交往方式注入新的活力。

2021年2月3日,中國互聯網絡信息中心發布了第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,報告中數據顯示,截至2020年12月,中國網民規模達到9.89億,互聯網普及率達70.4%,且我國網民使用手機上網的比例達到規模達到99.7%。其中,農村網民規模為3.09億,占網民整體的31.3%,農村地區互聯網普及率為55.9%,城鄉地區的互聯網普及率差距逐步縮小。[中國互聯網絡信息中心發布第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》]數據表明,隨著新媒體逐漸普及和鄉村振興戰略的實施,我國農村網民規模逐步擴大,互聯網普及率與也穩步提高,我國網絡事業呈蓬勃發展態勢。但不可否認的我國城鄉發展背后依然存在大量問題,城鄉“數字鴻溝”依然存在,非網民群體依然以農村地區人群為主。同時,使用技能低下,缺乏電腦和網絡技術,電腦、智能手機等設備短缺,文化程度低下限制拼寫等等均制約我國農村地區享受新媒體時代的便利。現有研究多聚焦于農村新媒介使用現狀與行為影響研究,對其背后文化因素影響研究較少。基于此,本文聚焦于農村新媒體使用特征背后的文化反哺作用,探討新媒體環境下村民媒介使用的代際差異,勾畫“數字化土著”對家庭成員新媒介使用的影響圖景。

二、文獻綜述

新媒體作為改變農村面貌的重要工具也一直被學界和業界熱議。筆者經閱讀相關文獻發現,對于農村地區對新媒體的媒介接觸與使用的研究由來已久,大多數集中于社會學、傳播學、管理學、政治學與行政學等學科領域,其資料搜集多依托于深入實地調研,調查方法以量化研究為主,結合批判性的質性分析,具體多通過發放問卷、參與式觀察、深度訪談等形式。下面將學者對于此方面的研究進行分類總結。

通過對中國知網數據庫進行檢索,以“農村”和“媒介接觸”為主題進行高級檢索,屬于新聞與傳媒學科的論文共計245篇,且近五年論文數量分布均衡,由此可見,學界依然對農村新媒體研究保持持續關注。在對前人研究進行整合分析的基礎上,將其分為共時性和歷時性兩個方面:首先,是共時性研究,主要集中于當下農村新媒體接觸現狀描述及其原因策略的分析。如楊新敏聚焦于“為什么網絡傳播對農村經濟和社會發展產生作用幾乎為零”,指出“互聯網傳播與農村經濟發展基本無聯系”,要發揮網絡在農村有效傳播渠道的作用就必須發展中介服務機構,“搜集整理農民所需信息,形成信息庫供給當地農民”[3];王玲寧與張國良描述了現代化進程中中國農村受眾大眾媒介接觸行為:電視、 報紙和廣播仍是農村受眾接觸的三大強勢媒介,電視獨占鰲頭,與后者拉開較大差距,在接觸率、接觸頻度和接觸時間上呈現電視>報紙>廣播的模式[4]。宋紅梅、王丹從城鄉二元結構農民社會學人口特征出發,研究針對農民群體的特定互聯網內容,指出在互聯網上展開的營銷傳播活動要注意農村居民互聯網媒介接觸行為的特殊性[5],等等。除此之外也包含針對于留守兒童、青少年、老年群體等特殊人群,研究個體或群體的媒介接觸及其媒介素養,或者是政治傳播、鄉村治理等特定議題。

其次,是歷時性研究,主要包括代際影響和時間跨度較大的綜合性述評。戴利朝、王麗華通過三代人的媒介接觸史分析了個體媒介接觸習慣的養成除了自身性格、興趣、需求等因素的影響,也與技術升級、社會場景、家庭氛圍、同齡群體、學校等機構密切相關[6],操瑞青則通過對2003年~2013年的文獻梳理,對10年以來農村新媒體傳播研究進行了概括性述評,指此10年間我國農村新媒體傳播研究整體分布于普及與應用、認知與現狀、功能與作用研究領域,背后理論與模式及其文化影響因素研究較少[7]。

由于國外的農村實際情況和國內有很大差別,中外農村情況并不相同,因此國外對此領域的專門研究并不常見,但有國外學者針對中國農村傳播問題進行過相關研究。例如學者 Kara Chan,James U. McNeal研究中國城鄉新舊媒介存量區別,指出城鄉地區傳統媒體(例如電視)擁有率和使用率都很高,城鄉差別不大,農村兒童甚至遠高于城區兒童,但新媒體擁有和使用中,DVD和電腦等新媒體城區兒童遠高于農村[8]。

三、研究設計與數據編碼

(一)研究方法與研究工具

1.研究方法

本文主要采用關鍵事件分析和深度訪談的質性研究方法。關鍵事件分析法1954年由美國學者J.Flanagan和R.Baras提 出,通 過特定程序收集受訪者印象深刻的關鍵事件,進行內容分析后將之歸納到某個框架體系中去的方法[9]。STAR法是關鍵事件分析法的常用歸納方法,主要從四個方面來對所獲得的訪談資料進行歸納整理:S是Situation—情境,要求受訪者描述事件發生時的具體情境;T是Target—目的,要求受訪者描述發生事件的原因;A是Action—行為,要求受訪者描述當時采取的具體行為;R是Result—結果,要求受訪者描述采取這個行動后獲得的結果[10]。筆者通過STAR法設計半結構化訪談提綱,對研究對象進行深度訪談,并從訪談資料中依據STAR法的四個方面歸納出當下農村的媒介使用特征。

深度訪談法是質性研究的基本方法,筆者依據需要選取12名N村村民,通過半結構化訪談,依照訪談提綱進行引導性詢問。訪談過程不局限于訪談提綱,受訪者可進行思維發散,訪問者在認真聆聽的基礎上需依據實際情況進行敏銳觀察和積極引導,并如實記錄。

圍繞“新媒體背景下農村媒介接觸與使用”的研究問題,訪談提綱大致如下:

Q1:家中是否接入互聯網?是否擁有智能手機、平板、電腦等設備?

Q2:除打電話、發短信外,智能手機其他上網功能的使用?最經常使用的APP?使用時長?頻次?是否有依賴性?

Q3:智能媒體使用情境(時間、地點、時長、頻次)?自我評價使用智能手機最主要目的?最大的感受?

Q4:是否使用微信、QQ、微博等社交軟件?

①社交軟件使用時間長短?使用時段? 使用頻率?

②微信語音和視頻、群聊、朋友圈、鏈接轉發、公眾號、點贊和評論等社交功能使用頻率?

③微信轉賬功能的應用(是否使用支付寶等替代產品)?

④是否存在文字輸入困難(不會拼音、錯別字)?是否用語音替代文字?

Q5:抖音和快手等短視頻APP應用?西瓜視頻、優酷、愛奇藝等視頻軟件應用?

Q6:今日頭條、虎撲體育、騰訊新聞等信息獲取類軟件的應用?

Q7:是否觀看直播?是否有在直播間進行購買、打賞等行為?自己是否嘗試過進行直播?

Q8:是否從手機獲取知識或信息?對所獲取知識和信息的信任程度?是否進行過轉發或評論?

Q9:智能手機上APP獲取來源?是否經常更換APP種類?

Q10:APP被卸載或者誤刪之后,會不會自行下載?

2.研究工具

NVivo軟件是澳大利亞QSR公司開發的一款定性方法和混合方法研究的軟件[11],主要適合分析縱向研究、行為研究、內容分析、對話分析、人類學、文獻回顧及上述多種方法混合使用的定性研究數據,國外許多學者都曾將其用于質性研究[12]。本文將利用NVivo 11對深度訪談資料進行研究編碼和統計分析。

(二)研究過程

1.資料獲取

首先是訪談提綱的設計。在相關文獻基礎之上,結合STAR法根據研究問題從情境、目的、行為、結果四個方面進行引導性問題的設計,作為訪談的半結構化提綱。在訪談過程中要依據實際情況對問題進行彈性處理,不局限于訪談提綱,注重細節,引導受訪者積極參與、思考。

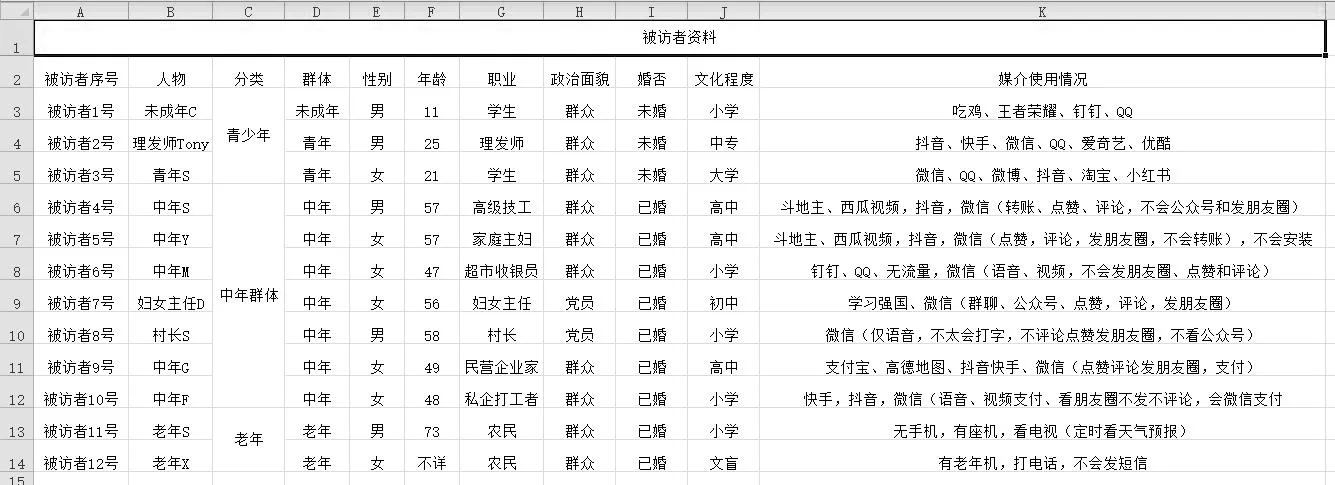

其次是訪談對象的選取,筆者在直接參與N村日常生活的過程中,通過對其接觸、交流與觀察以及熟人介紹對村民進行初步篩選,選取各個年齡層次、各個職業且對新媒體接觸程度不同的農村居民進行深度訪談,最終選取12人。12人均為山東省N村村民,簡略信息見圖1。

圖1 被訪者基本資料

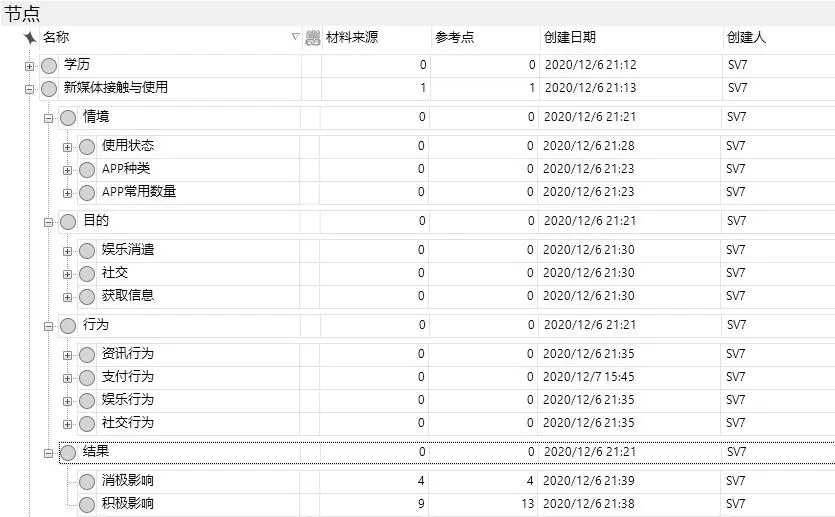

2.資料編碼分析

訪談結束后,將訪談錄音和筆記逐字逐句地整理為Word文本資料,用1~12對資料進行編號,將整理好的Word文本資料導入NVivo11軟件,對文本進行編碼,按照初始編碼、聚焦編碼、軸心編碼和理論編碼的順序進行逐級編碼。在編碼過程中對節點進行聚焦,尋找關聯,將這些編碼歸納為更為核心的概念。將情境、目的、行為、結果作為一級樹節點,結合研究主題和訪談資料確立12個二級樹節點,并將 234個自由節點歸納入各個二級樹節點匯總,具體如圖2所示

圖2 農村新媒體使用特征

四、研究發現:“數字化土著”對“數字化移民”的文化反哺

通過對訪談資料分析,發現農村新媒體的使用特征主要包含以下幾個方面:

首先是情境方面:①使用狀態日趨豐富,當家中有青少年用戶等“數字原住民”時,作為“數字移民”的中老年用戶對新媒體的使用情境更加豐富,②農村村民APP使用種類較少,③常用APP數量較少。

關于新媒體使用目的,通過對編碼資料進行總結,N村村民使用移交社交媒體的目的主要包含娛樂消遣、獲取信息和社交三個方面,反映的是N村村民使用新媒體的背后動機和內在原因。娛樂消遣包括打發時間和從眾;維持社交包含展示自我、聯絡感情和了解他人;獲取信息主要包含學習信息、新聞資訊的獲取和對社會信息的了解。具體節點如圖3所示。

圖3 基于編碼相似性對節點的聚類分析

使用行為則具體刻畫了N村村民使用手機的具體行為活動,反映了N村村民對新媒體(主要指智能手機)的細節活動和使用率,主要包括資訊行為、支付行為、娛樂行為和社交行為:①資訊行為包含瀏覽新聞、瀏覽明星八卦等其他信息和瀏覽朋友動態。②支付行為包括轉賬和購買行為,轉賬具體包含支付寶轉賬和微信轉賬。購買行為相對較少,且集中于青少年群體。③娛樂行為相對單一,主要包含玩游戲和瀏覽短視頻,但“數字移民”和“數字原住民”具體行為有很大差異,“數字原住民”等青少年群體傾向于社交類手游,“數字移民”等中老年群體則更傾向于單機類中老年益智小游戲。④社交行為包含閑聊、發布個人動態展示自我、發表評論、點贊、查看好友動態等方面,此類行為受學歷、家庭成員代際及成員間媒介素養的影響而差別較大。使用結果方面則主要分為積極影響和消極影響兩個方面,且積極影響占比要大于消極影響。

綜合以上媒介使用特征的具體表現,結合NVivo11軟件的數據編碼結果及可視化呈現,筆者發現,當N村村民的家庭成員中存在“數字化土著”時,則該家庭成員間對手機的利用率較高,功能應用比較詳盡,且有較高的媒介素養,反之媒介則呈現相反的使用特征。如圖3所示,基于編碼相似性對節點進行聚類分析,由圖直觀可得,當家庭成員之中存在“數字化移民”與“數字化土著”兩代人時,對新媒體的媒介接觸較為頻繁,使用率較高,各項功能應用較為詳盡;而當家庭成員僅一代人居住時,對新媒體的媒介接觸與使用則較為單一。

五、結語:情境與文化的雙重影響

(一)情境——社會區隔的映射再現

學歷區隔和年齡區隔的映射再現。學歷區隔的具體展現是應用于娛樂化的使用發生偏移并呈極端走向趨勢。低學歷者受文化程度的限制,對應用軟件的功能挖掘淺嘗輒止,轉而追求極端娛樂化,更容易被麻痹精神,失去社會批判意識,最終走向社會順從,成為“單向度的人”。同時學歷較低者中媒介素養也普遍較低,更易被煽動情緒,輕信謠言,走向群體極化。年齡區隔的具體體現是媒介使用的接觸程式差別巨大。作為“數字化土著”的年輕一代更易于接受新媒體,所獲取信息途徑增多,對新媒體的接觸內容也有很強的包容性,而身為“數字化移民”的父輩一代則受到報紙廣播電視等傳統媒體的影響更大,接觸新生事物存在一定難度,新內容的發掘也依賴于家庭內部“數字化土著”對其反哺或農村人際傳播,接觸程式固定,內容單一。

(二)“數字化土著”對“數字化移民”的文化反哺

新媒體滲入到農村居民的過程使原本穩定牢固的關系在不同代際之間發生了斷裂,直接導致了代際間的區隔,其突出表現是“數字化移民”和“數字化土著”兩代人的分界[13]。兒童及青少年等“數字化土著”率先涌入了賽博空間,對新事物的敏銳感知較高,其信息獲取渠道擴展、知識增多,與“數字化移民”間的數字鴻溝演化為“代際鴻溝”,習以為常的家庭相處模式被打破,年輕一代掌握了新的“話語權”, 由此“文化反哺”成為可能。父輩在子輩帶動下更多地接觸新媒體,提高自己的參與能力和媒介素養。