含蒽聚合物交聯表面的納米力學性質

雷小嬌,李慧琴,韓 瑤,梁 齊

(上海交通大學a.材料科學與工程學院;b.分析測試中心;c.物理與天文學院,上海 200240)

0 引言

材料的性能不僅受本體性質的影響,更與表面性質密不可分,如黏結、摩擦、吸附、浸潤等的發生與表面性質息息相關[1-3]。薄膜材料因其成本低、柔性高、易于加工、可回收等優點,被大量應用于電纜絕緣層、耐熱涂層、柔性器件表面等[4-5]。然而它的表面能低,限制了其在高強度材料領域的應用,因此常常對薄膜材料表面進行修飾賦予其新的功能。提高薄膜性能和擴大其應用范圍的有效方法是通過化學交聯進行表面改性,賦予其更優良的力學性能[6-7]。為了評估交聯對薄膜表面的改性效果,對交聯表層微觀結構及納米力學性能的表征至關重要[8-9]。

20 世紀80 年代出現的原子力顯微鏡(Atomic Force Microscope,AFM)由于具有高分辨率及低施加載荷,已經被越來越廣泛地應用于聚合物薄膜這類軟物質的表面結構和納米力學研究[10-11]。以往研究從不同的方面討論了不同交聯度薄膜的表面特性,Aljoumaa 等[7]研究了交聯聚芳自醚體系的新型二階非線性光學材料,發現交聯體系形成的網狀結構可提高二級非線性光學聚合物體系的取向穩定性。Banerjee 等[12]對電子束改性的聚合物表面納米力學性能進行研究,發現聚合物表面的黏附力隨輻照劑量的增加而降低,模量卻顯著提高。Sarkari等[13]研究了乙烯基三甲氧基硅烷(VTMS)接枝聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯共聚物(LDPE/EVA)在交聯前、交聯時和交聯后的黏附力特性,發現黏附力值變化不大。Wang 等[14]用AFM對交聯橡膠進行表征,推測是尺寸為數百納米的交聯橡膠相造成交聯橡膠的彈性模量約為60 MPa,比未交聯橡膠高5~6 倍。Hou 等[15]在位于聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)基底的含蒽聚合物上,以不同波段紫外光照射以及加熱冷卻的方式,利用薄膜交聯層與軟基底的模量、熱膨脹系數不匹配性制備了光可逆褶皺微納米圖案,在表面微納米圖案的動態設計上具有重大貢獻。通常維持薄膜的機械穩定性需要控制它的黏附性和彈性模量,因此對薄膜交聯層納米力學性能的研究可以使得其更好地應用于電子元件、生物醫藥、智能材料等領域。

本文為了探究光催化交聯的含蒽二聚物表面交聯層的性質,利用紫外光分光光度計以及紅外光譜評估交聯反應的進行,結合AFM以及劃損法對薄膜交聯表面層的彈性模量進行表征,并比較PDMS 基底以及硅片基底這兩種軟硬基底對薄膜交聯層模量表征的影響,提出了對薄膜交聯層的深度進行預測的技術路線。

1 實 驗

1.1 樣品制備

將濃度為5%的側鏈含蒽共聚物P(An-BA)甲苯溶液作為表層旋涂在PDMS 柔性基底表面和硅片上(硅片是清洗干凈的)。旋涂過程中控制轉速3 000 r/min,時長20 s,再經過低溫烘烤去除多余的甲苯溶劑形成薄膜。利用強度為15 mW/cm2的LED 光源,采取365 nm波段的紫外光照射薄膜,調控含蒽共聚物中蒽的光二聚動態反應,通過控制光的照射時間得到不同交聯程度的薄膜。

1.2 薄膜成分表征

采用美國Thermo Fisher 的IR/Nicolet 6700 傅里葉紅外光譜儀的反射模式,對紫外光照時間0~15 min的薄膜,測試波數400~4 000 cm 區域內的紅外吸收光譜,從而得到薄膜成分及化學結構的變化情況。再將一定濃度P(An-BA)甲苯溶液旋涂在石英片上,進一步采用日本島津的UV-2550 型紫外-可見光分光光度計(UV-Vis)測得紫外可見光光譜,評估光二聚反應的進行程度。

1.3 薄膜表面力學表征

采用布魯克公司生產的Dimension Fast Scan Bio型AFM,探針選擇RTESPA系列,測量時掃描速率為1 Hz,采用粗糙度標準樣品校準得探針的曲率半徑為100 nm。整個實驗在室溫下進行,利用AFM 的Peak Force Quantitative Nano-Mechanical 模式表征薄膜的彈性模量。

2 力學表征原理

AFM在分析測試樣品的彈性模量時常用的模型有Hertz模型,此模型適用于假設針尖和樣品材料均處于各項同性的理想狀態,并把針尖樣品的接觸設定為理想光滑的球體與平面試樣的接觸。不考慮針尖-樣品之間的黏附力,適用于表面接觸即針尖樣品之間的彈性相互作用力占主導的情況。一般壓痕深度小于總厚度的1/10 時認為壓痕符合赫茲(Hertz)模型,該模型給出針尖與樣品間相互作用力的關系為

式中:E*為等效針尖-樣品界面的有效接觸模量;δ 為壓痕深度;R為針尖的理想球體半徑。

在Hertz模型的基礎上,考慮黏附力的影響,采用DMT理論進一步分析薄膜的黏彈性。該模型適用于較小針尖和較小黏著力的硬試樣,且考慮黏附力主要作用在接觸區域之外,不考慮黏附力對樣品造成的形變。本文采用的Peak Force Quantitative Nano-Mechanical模式是結合DMT 模型分析得到的薄膜模量,DMT模型給出針尖與樣品間相互作用力為

式中,Fad代表針尖與樣品間的短程黏附力。

3 實驗結果及討論

3.1 薄膜成分變化

如圖1(a)所示的紅外光譜圖中1 450 cm-1處的尖峰,歸屬于蒽的碳碳雙鍵伸縮振動吸收峰。隨著紫外光照時間延長,此特征峰的強度越來越低,說明越來越多的蒽中碳碳雙鍵打開進行二聚反應,蒽二聚交聯反應進行的程度越來越大,形成的交聯結構也就越多。進一步研究蒽的紫外光引發交聯的反應進程,用紫外-可見光分光光度計監測了薄膜表面光致交聯過程的電子吸收光譜,如圖1(b)所示。因為蒽基團屬于多環芳烴體系,故其在長波紫外光300~400 nm 范圍內有很強的吸收,并伴有明顯的振動精細結構產生的振動吸收帶,這些多重吸收峰源于蒽骨架芳香環的振動躍遷。未被紫外光照射時(紫外光照時間為0 min)蒽基團的4 個特征峰強度最高,隨著旋涂在石英片上的薄膜被紫外光照射的時間增大,5 min時蒽基團的4 個特征峰強度降低至幾乎消失,說明交聯反應基本結束,這與旋涂的薄膜厚度也有關系。但其實當被365 nm 紫外光照射后,薄膜并不是充滿了交聯反應完全的結構,仍然存在著未交聯部分或者交聯反應不完全的部分,如圖1(c)所示的紫色部分即代表側鏈含蒽聚合物未完全交聯的底層;而綠色部分代表交聯反應較為充分的表層。由于表層和底層力學性質的差異,使得AFM探針在對薄膜接觸并探測時可能顯示出分層的彈性模量,因此可以利用力曲線中的拐點來分析交聯表層和底層的力學性質。

圖1 不同紫外光照時間含蒽聚合物結構分析(a)紅外譜圖,(b)紫外吸收光譜圖,(c)交聯反應后在薄膜表面形成交聯層的示意圖

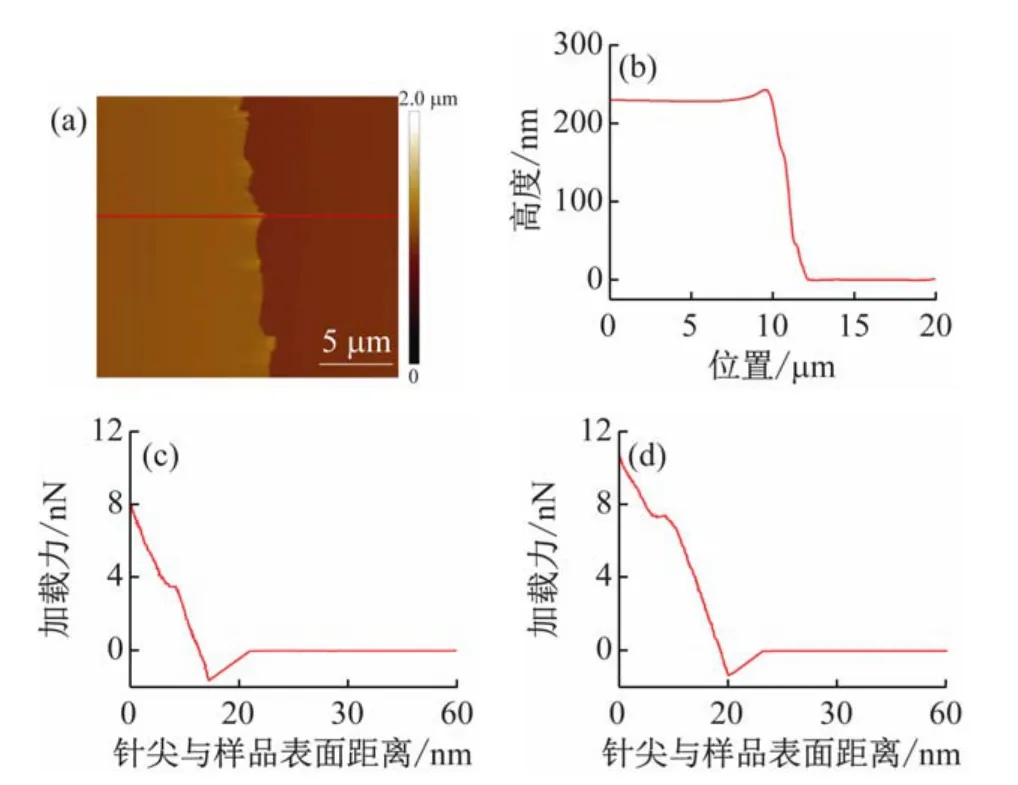

3.2 薄膜厚度評估

本實驗采用劃損法,掃描20 μm ×20 μm 范圍得到薄膜表面與硅片基底的AFM高度差形貌圖,發現兩者之間形成了一個臺階[見圖2(a)]。圖2(a)中左側亮區代表薄膜;右側暗區代表裸露的硅片基底。截取兩者的高度差異,如圖2(b)得到薄膜總厚度約為228~230 nm,故本實驗中探針的壓痕深度控制在22.8~23 nm以內所測得的值較為符合經驗值[16],具體本文實驗的壓痕深度值控制在5~8 nm。

圖2 (a)薄膜與暴露的硅片基底間劃痕的AFM 形貌圖,(b)形貌圖紅線處高度的剖面圖,(c)紫外光照10 min 時PDMS基底上薄膜的力曲線,(d)紫外光照10-15 min 時PDMS基底上薄膜的力曲線

因為利用力曲線上的拐點來分析多層結構是一種常見的方法,可以用來計算表面的黏附層厚度、分析細胞的多層結構、計算水化膜厚度等,如Peng 等[17]測量新鮮剝離的云母片在去離子水中浸泡24 h 以后的水化膜力曲線,根據進針線斜率的不同,計算得水化膜厚度為30 nm。所以本文利用半徑為40 nm探針采集不同交聯時間的PDMS 基底上薄膜的進針力曲線,如圖2(c)和(d)所示,選擇交聯反應比較充分的光照時間為10 和15 min 的薄膜表層,發現力曲線中有明顯的臺階產生,代表了結構層的變化。對于PDMS 基底而言,厚度約為228 nm的聚合物涂布其上,由于較硬的光聚合交聯層表面沉積在軟的基底上,并且存在未交聯或者交聯不充分的部分結構,使得進針的力-距離曲線呈現不同的斜率,斜率先大后小。由圖2(c)可以推測紫外光照10 min 時表面的交聯層大約5~10 nm厚,由圖2(d)可以推測紫外光照15 min 時表面的交聯層約15~20 nm厚,這說明薄膜不同深度處的模量與交聯反應程度相關而呈現出不同的數值。

3.3 軟硬基底上交聯薄膜模量評估

硬膜/軟基材料和軟膜/硬基材料是近年來研究的熱點,前者的研究主要是因為硬薄膜可提高軟基底的抗沖擊性,降低硬質薄膜的斷裂失效概率,使其在機械工業領域應用廣泛;后者是因為軟的鋁、銅和金常沉積在硬的硅、鍺、玻璃和硬陶瓷上,在半導體工業中應用廣泛,從而使得研究薄膜-基底的力學性質顯得極為關鍵[19]。如圖3 所示,是分別在軟的PDMS 基底和硬的硅片基底上的薄膜進行劃損后的光鏡圖,由于PDMS基底非常軟,本文測得其模量值約為4~8 MPa,而薄膜彈性模量遠遠大于基底,因此薄膜出現了明顯的碎裂現象,形成了很多連接的小片狀結構。而對于Si片基底而言,薄膜彈性模量遠遠小于基底,在劃痕之后產生了連續的斷裂條狀結構,形成完整的邊界。

圖3 薄膜在劃損后的光鏡圖(a)PDMS基底上,(b)Si片基底上(標尺30 μm)

劃痕處產生的不同斷裂現象可從力學角度解釋,Kim等[20]曾經指出在相同膜/基底厚度下,硬膜/軟基底層狀體系的接觸力、能量、波傳播、應變和應力等沖擊響應比軟膜/硬基底層狀體系更敏感,即軟膜/硬基底系統可能會受到保護而不受沖擊破壞,且比硬膜/軟基板層狀系統具有更強的抗沖擊能力,這與本文劃痕光鏡圖的顯示現象一致。

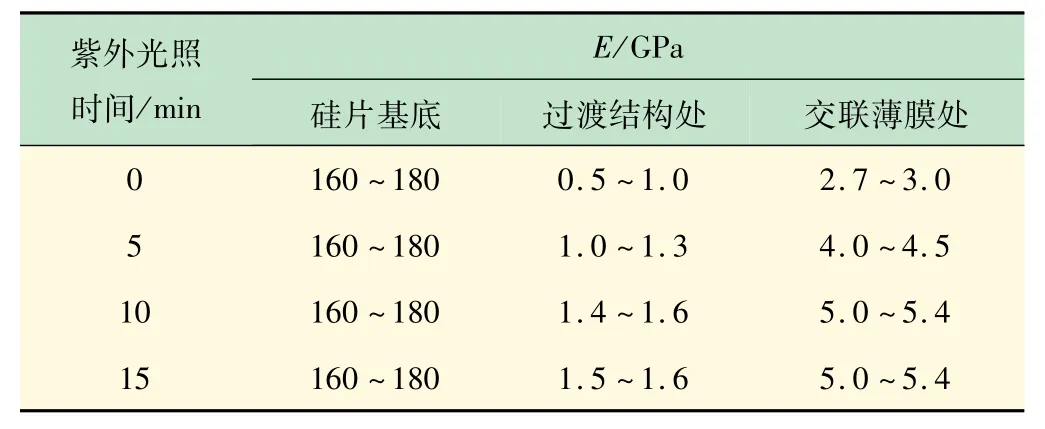

進一步分別對基底和薄膜劃痕處進行力學性能測試,如圖4 所示是對裸露的硅片基底和薄膜劃痕處掃描得到的模量圖。觀察發現在基底和薄膜交聯表面之間存在“過渡結構”,推測其模量是硅片基底和交聯薄膜以及被機械外力所翻起的部分交聯層共同組成的,寬度約為1 μm,經測量所翻起的高度約為20 nm。對硅片基底、過渡結構以及交聯薄膜表面3 個區域的模量進行統計(見表1),發現紫外光照時間從0 增加到15 min后,交聯薄膜表面處的模量逐漸增加,而劃痕處的“過渡結構”模量也在不斷增加,也就是被翻起來的部分交聯層在彈性模量中所起的效果明顯,這是交聯程度增加的側面反映。

圖4 不同光照時間下Si片基底的薄膜劃痕處得到的彈性模量圖及剖面圖(標尺1 μm)

表1 硅片基底上薄膜的劃痕區域的模量分布統計

由于彈性模量是微觀結構上分子間作用力的體現,在受到載荷作用時的體現,大的模量對應強的抵抗變形能力。因此當隨著交聯反應進行時,支鏈減少,蒽基團碳碳雙鍵打開后形成的芳族環增加,限制了分子鏈的移動使得薄膜抵抗外部載荷的能力增強,從而表現為彈性模量的增加[18]。而且發現未經紫外光照射的薄膜(紫外光照時間為0 min),其“過渡結構”處的模量值和薄膜表面相差也較大,如圖4(e)中剖面圖所示,在基底和薄膜的模量間存在顯著的差異。對此差異的解釋,首先考慮到了“表皮效應”,即由于樣品表面與內部結構的不同造成表面模量偏大的現象,但是本文的薄膜是新鮮制備的,因此該模量差異不太可能來自聚合物表面附近結構的變化。其次考慮空氣中紫外線的影響,其強度約為本文使用的15 mW/cm2LED燈的1/15,倘若空氣中未發生交聯,則交聯薄膜處與“過渡結構”處應該顯示為較為均一的模量,而不是有類似于5 min以上紫外光照時間時的差異,通過該現象推測空氣中的紫外線使薄膜發生了一定程度的交聯。

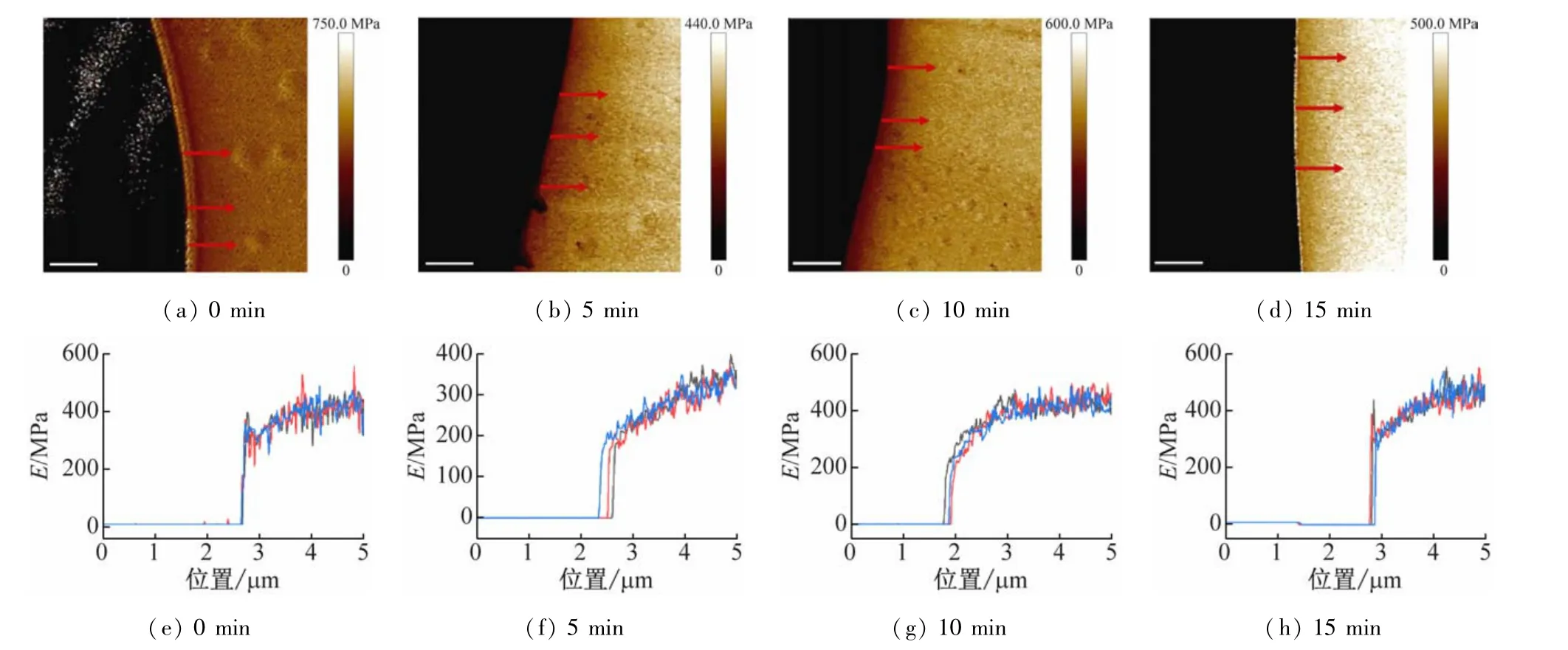

接著對軟基底劃痕處的納米力學性質進一步測試,如圖5 所示,在基底和交聯薄膜之間不存在明顯的過渡結構,紫外光照時間為0 時劃痕連接處的模量也顯示出較大的值,這可能是黏附力過大的小分子影響顯著的結果,而且也說明了在空氣中薄膜其實也發生了一定程度的交聯反應。對劃痕處的模量進行統計如表2 所示,發現在軟基底與交聯部分交界處存在劃痕造成的高度凸起,此處的模量是受交聯部分和未充分交聯部分以及基底一起影響的。對比紫外光照時間為5、10 和15 min的模量,發現確實隨著時間延長,該處的模量增高,但并不顯著。同時對比圖4 與圖5,清晰地發現在AFM 測試的納米尺度,即使是都采用半徑100 nm的探針測試同一張薄膜,得到的模量結果相差甚遠。對于在硅片基底的薄膜測得其模量值介于2~6 GPa,而在PDMS 基底的薄膜其模量值卻介于200~500 MPa,表現出將近10 倍左右的差距。這說明薄膜彈性模量值被基底影響極其明顯,不同的基底使得薄膜表面力學性質被放大或掩蓋。這一現象Ranjana 等研究也曾指出,對于軟膜/硬基底體系,由于薄膜在壓痕深度小于膜厚時,僅僅在其厚度內發生塑性變形,并且基底相對于薄膜來說是非常堅硬的,因此其承受的載荷相對于薄膜來說要小得多,從而使得硬基底不會發生明顯變形,因此硬基底對薄膜模量幾乎沒有影響;而軟基底卻會和薄膜協同變形,使得壓痕深度及接觸面積被放大,造成厚度很小的薄膜模量測試的不準確[21-22]。

圖5 不同光照時間下PDMS基底的薄膜劃痕處得到的彈性模量圖及剖面圖(標尺1μm)

表2 PDMS基底上薄膜的劃痕區域的模量分布統計

4 結語

本文研究了軟基底和硬基底上聚合物交聯層表面的納米力學性能,通過AFM的測試結果進一步評估了交聯層的力學響應。結果表明,隨著紫外光照時間的延長,交聯反應進行的程度逐漸增加直至反應平衡。一方面,硅片基底上薄膜的彈性模量隨交聯程度的增加而顯著提高,且薄膜不同深度處的交聯反應進行程度不同進一步導致模量不同;另一方面,基底在薄膜彈性模量測試過程中造成的影響不可忽視。本文中的硬基底使得薄膜交聯表面的彈性模量增加的規律顯著,由劃痕處過渡結構與薄膜的模量差異推測即使未經紫外燈光照射,薄膜在空氣中仍然發生了一定程度的交聯;而軟基底弱化了交聯表面層的模量。利用AFM對改性后交聯聚合物表面性質的表征,可以為更好地理解表面機械性能提供新的見解。