以大鼠骨髓基質干細胞進行流式細胞術教學的效果研究

邵志華,李 姣,許 潔,賈 松,沙繼宏,呂立夏,徐 磊,李思光

(同濟大學醫學院a.細胞生物學系;b.醫學與生命科學實驗教學中心;c.生物化學與分子生物學系,上海 200092)

0 引言

流式細胞術(Flow Cytometry,FCM)是一種多功能、高通量、高效的生物檢測技術,其在科研和醫學領域的作用越來越凸顯。根據細胞內和細胞表面的標志物不同,FCM能夠精確、快速地對細胞進行分析和分選[1]。FCM被廣泛應用于疾病診斷、細胞治療和藥物研發等醫學領域,已成為醫學檢驗、診斷和科研的重要手段[2-4]。因此,在醫學院校開展FCM的實驗教學,對提高醫學生的前沿知識水平和實驗技能具有重要意義。自2004 年北京大學首次開展FCM的實驗教學以來[5],國內外多所大學先后對本科生進行了FCM實驗教學的嘗試,取得了比較滿意的效果[6-9]。為了適應科技發展的需要,提高學校的實驗教學水平,我校醫學院開展了FCM的實驗教學。

組織干細胞是存在于胎兒和成人各種組織和器官中的一類細胞,具有自我更新和分化潛能,異質性是組織干細胞的主要特征之一[10]。骨髓基質干細胞是存在于骨髓中的異質性細胞群,其中多能成體祖細胞(Multipotent adult progenitor cells,MAPCs)和間充質干細胞(Mesenchymal Stem Cells,MSCs)是骨髓基質中兩種主要的非造血干細胞,它們均可在體外增殖和分化,在疾病的移植治療方面有著巨大的應用潛力,如神經退行性疾病的再生治療。對骨髓基質干細胞的培養和分化研究證實,二者在形態、表面標志物和分化能力方面存在較大差異。MAPCs 的干性較強,可以分化為3個胚層的細胞,在年輕的骨髓中含量較高,主要為小三角形細胞,高表達CD90、OCT4、Nanog,低表達CD105、CD73、CD44、CD54 和HLA-ABC[11];而MSCs的干性較局限,可以向中胚層和神經外胚層分化,是大梭形細胞,高表達CD90、CD105、CD73、CD44、CD54、CD29 和HLA-ABC[12]。因此,準確掌握干細胞的生物學特性對干細胞的臨床應用具有重要意義。

自2015 年以來,我校一直為臨床醫學本科生開展精品實驗項目——“大鼠骨髓基質干細胞的培養與分化”[13],細胞培養結果穩定。但是,由于條件限制,未能進行細胞鑒定和亞群分析。近年來,醫學與生命科學實驗教學中心購置了一臺分析型流式細胞儀(FACSVerse,BD),這為開設流式細胞術的教學提供了條件。采用大鼠骨髓來源的干細胞為材料,選用表面標志蛋白CD105 和CD90 對骨髓基質干細胞進行亞群分析,目的是在進行流式細胞術教學的同時,加深學生對干細胞特性的理解。

1 實驗對象與方法

1.1 教學內容和教學方法

實驗教學內容包括理論知識、實驗操作和數據分析。理論知識包括流式細胞儀的工作原理和組成、熒光素的發光原理;操作技能包括流式樣本的處理、實驗設計、染色方法;數據分析包括流式軟件的使用、數據處理、流式圖的解釋和分析。

以2018 級臨床醫學專業二年級本科生(22 人)為研究對象。采用翻轉課堂教學法。第1 次課前,學生自主學習骨髓基質細胞原代培養的原理(微課視頻),熟悉實驗操作過程(JOVE 視頻和PDF 文檔),繪制實驗流程圖,完成課前測試;教師收集學生的不明問題。課中,在教師的引導下對不明問題進行討論,教師講解難點,梳理實驗流程,最后學生分組實驗操作。課后,學生分組進行細胞換液和傳代,做好實驗記錄。第2次課前,學生自主學習流式相關知識,包括原理、儀器的組成和應用范圍等(univ流式課堂),學習FlowJo軟件的使用和流式結果分析(univ 流式課堂)、繪制實驗流程圖。同樣,課中在教師的引導下對不明問題進行討論,教師講解難點,梳理實驗流程,學生分組實驗操作,最后老師演示上機,導出原始數據,學生使用FlowJo軟件獨立分析數據,教師隨時解答學生的不明問題。課后,學生撰寫實驗記錄并完成課后測試。最后以測試、實驗流程圖和實驗記錄的完成情況作為考核內容進行考核。

1.2 實驗過程

實驗分2 次進行。第1 次進行骨髓基質細胞的原代培養,第2 次進行抗體標記和流式分析。原代培養和抗體標記由學生課內分組(每組2 人)進行操作,每組1 只3 周齡SD大鼠。換液和傳代由學生利用課外時間在教師的指導下分組完成。流式分析由教師演示,導出原始數據后,學生根據視頻利用FlowJo 軟件進行數據分析。實驗具體步驟如下:

(1)骨髓基質細胞的原代培養。解剖股骨,分離骨髓基質細胞,接種于6 孔板中(3 個復孔),培養基為L-DMEM +雙抗+10%FBS。2 天后更換培養液,棄掉未貼壁細胞。以后每3 天換液1 次,6~7 天傳代。

(2)抗體標記。7 天后,骨髓基質細胞約80%匯合,棄上清,PBS 清洗后,用0.05%胰酶消化分離細胞。分別將細胞懸液轉移到1.5 mL 離心管中。實驗組加入CD105-488(1∶40)和CD90-APC(1∶300);同型對照組加入Isotype Control-488(1 ∶40)和Isotype Control-APC(1∶300);空白組加入抗體稀釋液。4 ℃避光孵育1 h。流式緩沖液清洗過濾后將細胞轉入流式管中。

(3)數據采集。教師示范開機、上樣、設門和導出數據。

(4)數據分析。根據視頻,每位學生自行安裝FlowJo軟件,并使用軟件獨立分析數據,包括數據導入、設門、分析結果,結果導出等。

1.3 教學評價

通過測試成績和自評問卷進行評價。測試內容為流式相關知識,包括單選題和多選題。成績采用課前測試成績和課后測試成績。對流式細胞術的熟練程度進行5 級評分。問卷通過問卷星發放,共收回有效問卷22 份,回收率100.00%(22/22)。

1.4 統計學處理

采用SPSS26.0 進行t檢驗,P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 實驗結果

2.1 實驗結果重現性好

實驗采用骨髓基質干細胞為實驗材料,取材方便,容易操作,細胞增殖快,每組(100%)均可獲得穩定的結果(見圖1、2)。原代培養可見小三角形和大梭形細胞。流式分析顯示,SD 大鼠骨髓基質干細胞中MAPCs 細胞(CD90+/CD105-)的比例較高,為35.5%;MSCs 細胞(CD90+/CD105+)含量較少,為22.9%。

圖1 骨髓基質細胞原代培養顯微照片

圖2 骨髓基質干細胞流式分析

2.2 促進了學生對干細胞特性的理解

流式分析結果顯示,SD大鼠骨髓基質干細胞并不是單一的細胞群,由CD90+/CD105-(35.5%)、(15.6%)三個亞群組成。100%的學生認為本實驗促進了他們對干細胞特性的理解,加深了學習的深度。

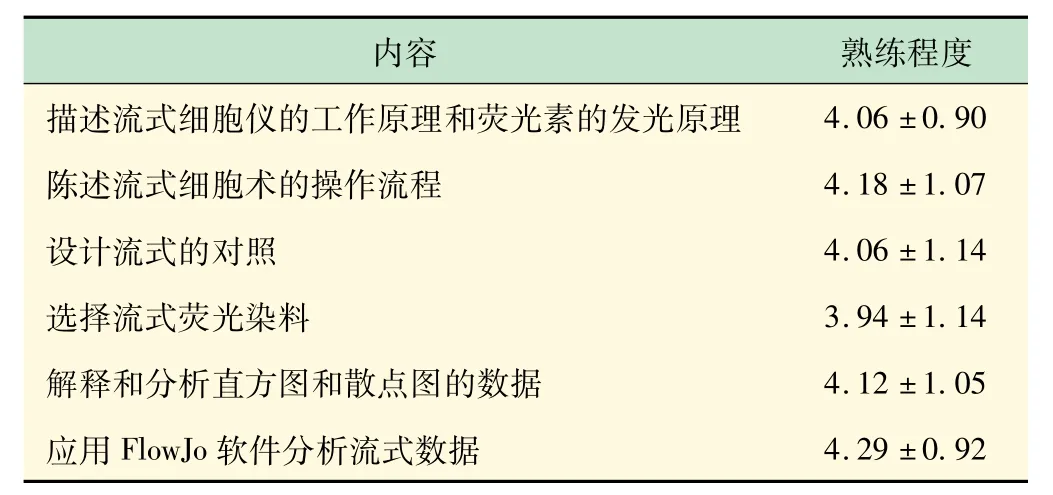

2.3 提高了學生的成績和流式技能

對流式相關知識的課前和課后測試結果顯示(見圖3),課后測試的平均成績[(81.76 ±11.85)分]明顯高于課前[(44.12 ±16.22)分],差異有統計學意義(P<0.05)。課后單選題[(45.88 ±5.07)分]和多選題[(35.88 ± 10.64)分]的平均成績均高于課前[(33.53 ±13.67)分和(10.59 ±8.99)分],差異有統計學意義(P<0.05)。其中,多選題的分數提高明顯。對流式技能的自評分析顯示(見表1),學生已基本熟練掌握流式工作原理(4.06 ±0.90)、操作流程(4.18±1.07)、對照設計(4.06 ±1.14)、軟件的使用(4.29±0.92)和結果解釋(4.12 ±1.05)。然而,對熒光染料的選擇(3.94 ±1.14)尚未達到熟練水平,提示需要加強此內容的教學。

圖3 實驗組課前和課后測試成績比較

表1 學生對學習效果自評(,分)

表1 學生對學習效果自評(,分)

3 實驗教學討論

目前,國內外已經有多所院校為不同層次的醫學生開展了流式細胞術的實驗教學。在以本科生為教學對象的實驗教學中,通常以微生物、細胞系和免疫細胞為實驗材料[6,9,14-16,]。如2019 年,White 等[9]以金黃色葡萄球菌為材料,開展了流式細胞術檢測細菌膜電位的教學;2014 年,Ott 等[14]以HEK293 細胞系為材料,開展了流式細胞術檢測轉染效率的教學;2018 年,黃國虹等[16]進行了T 淋巴細胞亞群的檢測的教學。骨髓基質干細胞是一類具有自我更新及分化潛能的細胞,因其巨大的實用價值,已經成為世界醫學研究的熱點。自2015年以來,本校已經為二年級的本科生開展了骨髓基質干細胞的培養實驗[13],實踐證明骨髓基質干細胞取材方便、培養成功率高,適合低年級的本科生操作。結合研究熱點和自身的基礎,本實驗采用骨髓基質干細胞為材料進行流式細胞術的教學。結果證明,實驗效果穩定,100%的學生可獲得滿意的結果。學生認為實驗促進了他們對干細胞特性的理解,加深了學習的深度。

在教學內容上,國內的流式細胞術教學主要以儀器的原理、實驗操作和儀器演示為主;而國外的教學除了基本理論和實驗操作外,還會安排軟件使用和實驗設計的內容。如2004 年,Boothby 等[17]讓學生在完成基本理論學習的基礎上,提出問題、設計實驗,然后分組驗證實驗、采集并分析數據。學生們認為教學提高了他們的分析數據和對科研課題的理解能力。2016年,Fuller等[18]在學生完成流式基本理論學習后,設計了FlowJo軟件的互動教學,他們為學生提供原始的流式數據,要求每位學生獨立分析數據。他們的研究證明將復雜的數據分析任務納入課堂,有益于學生理解和掌握復雜的概念,提高學生的自信。本實驗在完成基礎理論學習和實驗操作的基礎上,設計了FlowJo 流式軟件的實踐環節,包括軟件安裝、數據導入、設門、分析結果,結果導出等。學生反映,本實驗提高了他們的流式實驗技能。自評分析顯示學生已經熟練掌握軟件的使用(4.29 ±0.92)和解釋結果(4.12 ±1.05)。然而,由于儀器數量的限制,數據采集僅進行了示范教學,學生未能進行上機操作。

在教學方法上,采用了翻轉課堂教學,課前學生自主學習并完成前測,課上在教師的幫助下解決難點和困難、完成實驗操作,課后完成實驗記錄和后測。多項研究顯示[19-21],翻轉課堂能提高學生的積極性和滿意度、加深學習的廣度和深度。研究顯示,學生課后測試的平均成績[(81.76 ± 11.85)分]明顯高于課前[(44.12 ± 16.22)分],其中多選題的平均成績[(35.88 ±10.64)分]顯著高于課前[(10.59 ±8.99)分]。自評結果顯示學生熟練掌握流式工作原理(4.06 ±0.90)、操作流程(4.18 ±1.07)、對照設計(4.06 ±1.14)。然而,學生對熒光染料選擇(3.94 ±1.14)自評分數較低,這是因為熒光抗體是由教師選擇并訂購,未讓學生參與,導致學生對這個實驗環節掌握不足。

4 結語

在精品實驗項目——“大鼠骨髓基質干細胞的培養與分化”基礎上,將干細胞培養與流式細胞術相結合,建立了以骨髓基質干細胞為材料的流式分析實驗。實驗采用翻轉課堂教學法,注重理論知識、實驗操作、軟件使用和數據分析多種能力的培養。自2018 年以來的教學實踐證明實驗容易操作,效果穩定,獲得了學生的認可,適合為本科生開展。以骨髓基質干細胞為材料的流式分析實驗提高了學生的前沿知識水平和實驗技能,優化了實驗項目,提升了本校的實驗教學水平。