數字化切片在動物病理解剖學實驗教學中的應用

常玲玲,黃 勇,趙曉民,童德文

(西北農林科技大學動物醫學院,陜西楊凌 712100)

0 引言

隨著當前數字化切片技術的快速發展,數字化病理切片已被廣泛運用到醫學院校的教學和科研中,對病理教學模式改革及提升病理學科水平發揮了積極的推動作用。數字化切片又稱虛擬切片,是通過數字化切片掃描儀將玻璃切片上的圖像轉化為高精度、全視野、動態化的數字圖像,完整而真實的保存了玻璃切片上的全部信息。切片觀察者不需要使用顯微鏡,只需面對電腦利用專業圖像瀏覽軟件即可觀察和分析切片上的圖像,就好像把顯微鏡下真實觀察到的視野挪到電腦屏幕上一樣[1-2]。

動物病理學是一門應用性、實踐性極強的學科,其實驗教學在其中發揮著不可替代的作用。實驗課教學內容主要是學習觀察病理組織切片,加深對理論教學中所涉及的各種病理變化的理解。因此,切片的數量及質量是提高實驗教學效率的關鍵,然而其本身固有的一些缺陷成為了動物病理實驗教學質量向前發展的瓶頸。數字化切片技術的出現克服了傳統玻璃切片的固有弊端,為動物病理學教學的全新改革帶來機遇,為實現教學的數字化和網絡化帶來希望,為推動我國動物病理學教學水平與國際接軌帶來動力[3-4]。本文通過探究數字化切片在動物病理解剖學實驗教學中的應用,以期有效提高實驗課教學效果。

1 動物病理學實驗教學現狀分析

動物病理學實驗教學主要是借助顯微鏡觀察病理組織切片標本,掌握典型的病理組織變化的形態特征,進而加深對理論知識的理解。因此,實驗教學的核心內容是觀察病理組織切片。目前,本課程的教學手段主要是通過對具有典型病變特征的組織切片進行觀察和繪圖,從而掌握基本的病理變化及各系統器官病變特點。我院的動物病理解剖學實驗教學一直使用傳統玻璃組織切片,而玻璃組織切片本身固有的一些缺陷給教學帶來了諸多困擾:①玻璃切片易碎裂,而且其制作過程費時費力,每張切片的質量難以保障,影響切片圖像的恒定性,導致切片質量參差不齊,影響學生對典型病變的尋找和觀察。②年代久遠的切片,會出現褪色,而且很難再找到制作這些切片所用的大體標本或蠟塊,所以一旦被損壞或丟失,不能進行補充,導致部分切片數量不足,只能多名學生輪流觀看,遠遠不能滿足日益增多的學生數量的需求。③玻璃切片不能被學生帶出教室,課下無法反復觀察切片,對切片圖像記憶不深,導致學生在實驗課切片考試中成績不理想,影響教學質量。綜上可見,一張張傳統玻璃切片是動物病理解剖學實驗教學的重要載體,它承載著整個實驗教學的圖像信息,但其局限性給教學帶來的不便感到有些束手無策,因此亟須一種方法對其進行補充和完善,以有效提高動物病理解剖學的教學質量和教學效率。

與傳統玻璃切片相比,數字化切片具有多種優勢:①數字化切片圖像清晰度高,色彩鮮明,可以永久保存玻璃切片的圖像信息,徹底解決了玻璃切片不足、丟失、損耗等固有缺陷,為教學資源的質量提供根本保障。②數字化切片打破了時間和空間上的限制,學生可以在任何時間、任何地點使用電腦、平板、手機等電子設備登錄校園網觀察切片。③數字切片猶如衛星地圖,給人以一種全景導航式的視覺體驗,老師可以引導學生直觀地尋找和講解典型病變的形態特征,為教學提供了便捷性和趣味性,同時也有助于調動學生的學習積極性。④數字切片可以復制拷貝,學生可以在自己電腦上進行切片觀察和學習,為課前預習、課后復習和考前準備提供了資料。數字化切片的這些優勢已經被廣泛應用到醫學院校的病理學實驗教學中,取得了令人滿意的教學效果[5-6],也為實現動物病理實驗教學的數字化、信息化和網絡化的目標開創了條件。

2 數字化切片在動物病理解剖學實驗教學中的應用

借鑒國內外其他高校應用數字化病理切片教學的先進經驗[2,5-9],對動物病理解剖學實驗教學模式進行了改革,具體內容包括玻璃切片的篩選和搜集,建立數字化切片庫,數字化切片庫在動物病理學解剖學實驗教學中的實際應用及教學效果的跟蹤評價等。

2.1 數字化病理切片庫的建立

目前,我院購置了一臺Leica 數字切片掃描儀,為制作數字化切片搭建了良好的平臺。同時,我院具備Motic數碼互動教學實驗室,可容納一個班級30 多名同學每人使用一臺顯微鏡和一個電腦終端觀察切片。2014 年我校動物醫學院依托多媒體、數據庫和網絡通信等技術,以電腦終端和移動終端為平臺、建成校內全天候、不受時空限制的共享動物醫學虛擬仿真實驗教學中心,這些條件為建立病理數字化切片提供了強有力的硬件設施。根據動物病理解剖學實驗課的教學大綱,從已有的教學切片中精心挑選出病變典型、顏色鮮艷的玻璃切片,同時從教研室積累的病例中篩選出具有典型病變的病料尤其腫瘤切片如犬乳腺癌、犬肥大細胞瘤等制成教學切片,篩選出的50 余張玻璃切片內容涵蓋基本病理學和各系統器官病變。

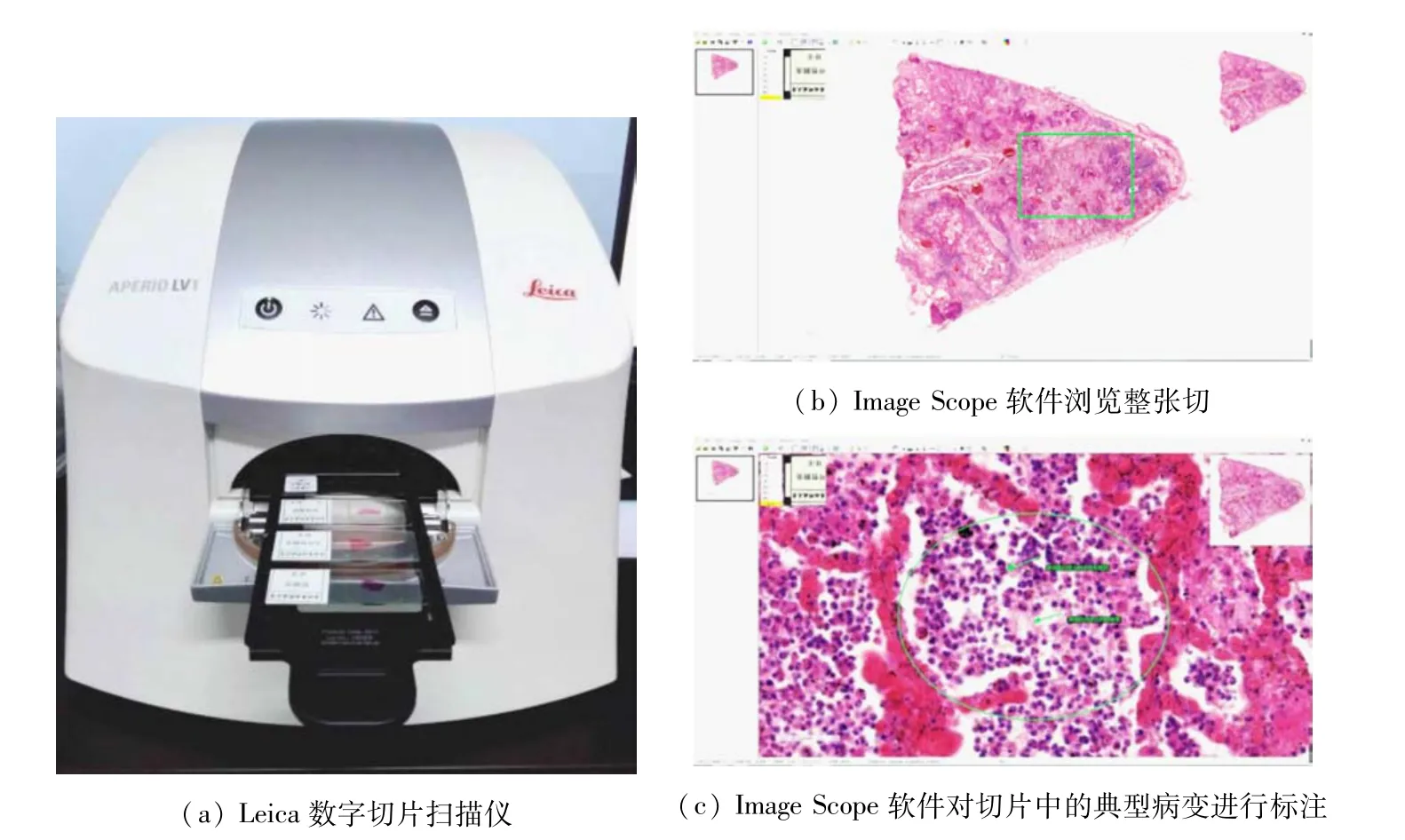

利用我院平臺上的數字切片掃描儀[見圖1(a)],將篩選整理的玻璃切片轉成數字化切片。具體方法是將對整張玻璃切片進行掃描、命名和保存,掃描生成的圖像可通過軟件Image Scope 在不同放大倍數(2 ×、4 ×、8 ×、10 ×、20 ×、40 ×)下進行瀏覽觀察,并在1 ×~40 ×倍數范圍內實現無級連續變倍閱片[見圖1(b)];同時利用Image Scope軟件分別在低、中、高倍下對掃描圖像中的典型病變區域截圖,以tiff 格式輸出生成圖片,然后對每張圖片中的典型病變標注和文字描述[見圖1(c)]。最后,將數字化切片按照教學大綱章節分類、編號,打包上傳至Motic 數碼互動教學實驗室,初步建成數字化病理切片庫,應用于動物醫學專業大三年級的本科生教學。在后續的教學和科研工作中,如果遇到典型病理切片,將其按照上述操作方法繼續填充到數據庫[9-14]。

圖1 數字化病理切片的制作

2.2 基于數字化切片教學過程的實施

以往的動物病理解剖學實驗課堂上,教師講解完后學生觀察切片并對典型區域繪圖。但發現部分學生觀察切片時僅僅是為了完成一幅典型病變區域的繪圖,甚至不少同學整節課都鎖定在一個視野上,對切片中的其他病變并不關心,也不會主動將光鏡下變化與眼觀變化聯系起來,更不會深入思考病變背后的原因,這種情況導致學生對切片的理解只見樹木,不見森林。另外,觀察病理切片需要清楚正常的組織學結構特征,然而同學們很少預習有關組織胚胎學知識,課堂上分不清楚哪些是正常結構,哪些是病變,一定程度上影響他們觀察病理切片的興趣。為了激發學生觀察、尋找病變的興趣,最大限度地讓學生更為主動地去觀察切片中千姿百態的病理形態學變化,充分利用數字化切片優勢,嘗試建立一種以臨床案例為導向觀察病理切片的教學模式,即學生將切片觀察和臨床病例相結合,將以往課堂上觀察的組織病理學變化與病因、大體剖檢變化聯系起來,基于以上考慮,對實驗教學內容和教學環節進行了重新整合。

課前將預習內容包括數字化切片、病例資料、大體剖檢圖片及思考題發送給學生,讓他們帶著問題預習切片,標出典型病變并進行文字描述。例如,在學習觀察出血時,由于該教學片是取自豬瘟淋巴結病料,其典型特征是淋巴結周邊出血,切面似大理石花紋,具有一定的診斷意義,將豬瘟臨床癥狀、大體剖檢圖片提供給學生,思考問題是淋巴結出血的病變區在哪里?為什么會出現在那里?同時驅使他們提前預習一下淋巴結正常組織學結構。

課堂學習過程中發現學生利用數字化切片自主學習時,對病例中出現的典型病變非常感興趣,但是他們尚未涉及太多專業知識,對病變的辨識和理解有難度,一定程度上影響了學生高漲的學習熱情。為了解決這一問題,嘗試以課堂討論的形式理解病理變化,課堂上不要求學生繪圖,將更多時間用于分析討論。學生以小組形式進行討論,每組推薦代表講解預習時觀察到的病變及遇到的疑難問題,組員進行補充,教師評價學生表現,補充完善授課內容,提煉知識點,進行課堂總結。學生在討論中充分發揮能動性,極大調動了同學們觀察病理切片的興趣。

2.3 教學效果評測

為了評價數字化切片對教學改革的效果,①通過隨堂測驗對課堂學習效果進行直接評價,重點考查學生對典型病變的辨識和文字描述能力。由于本課程共安排了15 次試驗,隨著觀察病理變化種類的增多,很容易將幾種病變相混淆,如充血和出血,肉芽腫和肉芽組織,為此將相關病理圖片進行考核提問,發現大部分同學都能對答如流,而且很多能說出該圖出自于哪一張教學切片。②通過期末測試結果與前幾屆進行對比分析,發現數字化切片教學班級與往屆傳統玻璃切片教學班級相比,考試及格率和90 分以上人數明顯增多,60 分以下人數明顯減少。實踐表明,基于數字化切片進行的教學改革取得了良好的教學效果。

3 結語

積極推動我國動物病理學教學實現數字化和網絡化,并最終與國際接軌,是動物病理學青年教師的責任與追求。基于數字化切片技術對動物病理解剖學實驗教學的全新性改革充分調動教師和學生雙方的積極性,激發了學生對病理學的學習興趣,增強了學生的自主學習能力。另外,數字切片庫的建立確保了人人都可以隨時瀏覽觀察圖像,不受時間和地點的限制,真正實現了隨時隨地都可以打開切片觀察到典型病理學變化,為本科生、研究生及科研人員的培訓學習、遠程交流提供了良好的學習平臺,極大地促進了我院教學和科研的發展。

當然,數字化切片也有其不足之處,比如數字化切片的觀察只需要一個安裝有瀏覽軟件的電子設備,完全擺脫了顯微鏡和玻璃切片,但是長期依賴電子設備觀察切片容易導致學生對顯微鏡的使用操作生疏,對玻璃切片的制作方法失去興趣;數字化切片已將典型病變區域標注清楚,學生只是被動的接受知識,體會不到自己在顯微鏡下尋找到病變的樂趣,容易出現對組織病理學變化的復雜性認識不足的情況[15-16]。

總而言之,數字化切片技術的出現,給動物病理解剖學的實驗教學模式帶來全新的變革,打破了傳統玻璃切片制約實驗教學向前發展的瓶頸,不僅節約教學資源,而且使病理切片觀察和學習得以直觀、方便地進行,增強了實驗教學的高效性、互動性和趣味性,有力促進了動物病理解剖學實驗教學的網絡化。但針對它所存在的缺點,也應采取應對措施,揚長避短,充分發揮數字化切片的優勢,合理利用教學資源,不斷推動我國動物病理學教學事業向前發展。