基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學模式設計與實踐

董桂偉,趙國群,鄭 超,宋立彬,王孝海

(1.山東大學材料科學與工程學院,濟南 250061;2.山東京博中聚新材料有限公司,山東濱州 256500)

0 引言

在高等教育特別是高等工程教育中,實驗教學是理論聯系實際的重要組成部分,對培養學生的工程實踐能力和創新能力具有不可替代的作用[1-2]。近年來,隨著計算機科學的發展和信息時代的來臨,高校實驗教學正發生著深刻變革[3]。2017 年以來,為深入推進現代信息技術融入實驗教學項目、拓展實驗教學內容廣度和深度、延伸實驗教學時間和空間,各高校在教育部的指導下,積極探索信息技術與高等教育實驗教學的深度融合與應用,開發建設了一批優質的虛擬仿真實驗教學項目,初步形成了效果優良、開放共享的高等教育信息化實驗教學項目示范新體系,有力助推高等教育教學質量的全面提高[4-6]。

虛擬仿真實驗教學項目以相關專業急需的實驗教學信息化內容為指向,有效解決了真實實驗教學中條件不具備或實際運行困難,涉及高危或極端環境以及實驗教學高成本、高消耗、不可逆操作、大型綜合訓練等一系列問題[7-8],極大地豐富了信息化條件下的高等教育教學資源。但需要指出的是,作為依托于現代信息技術的新興教學資源,虛擬仿真實驗教學項目的教學模式也必然要求與現代信息技術和互聯網等緊密相聯,對此傳統的課堂教學模式相對難以實現[9]。因此,針對虛擬仿真實驗教學項目,利用現代信息化教學工具,設計開發線上線下相結合的個性化、智能化實驗教學新模式,對于充分發揮其良好教學效果具有重要意義。

雨課堂是“學堂在線”與清華大學共同研發的一款基于微信和PowerPoint 的智慧教學工具[10]。通過雨課堂,教師可在課前、課上以及課后通過現代信息技術和互聯網與學生進行方便和快捷地互動,可及時掌握學生的學習情況并進行有針對性地教學改進,實現了以移動互聯網為基礎的教學有效融合[11-12]。目前,雨課堂已經在全國多所高校的教學中進行了成功應用[13-15],但在實驗教學方面應用還相對較少,這主要是由于傳統的實驗教學過程中師生在教學現場已經建立了良好的教學互動。而對于依托網絡和信息技術的虛擬仿真實驗教學,基于雨課堂的互動教學模式設計則具有明顯的應用價值和現實意義。

為此,本文以開發的鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目為例,進行了基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學模式設計,開發了相應的虛擬仿真實驗教學“雨課件”和“雨試卷”,通過課前、課上和課后“三位一體”的實驗教學改革與實踐,創新了虛擬仿真實驗教學項目的教學呈現方式,取得了良好的教學效果。

1 基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學模式設計

鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目是我校開發的一個面向材料成形及控制工程專業本科生的虛擬仿真實驗教學項目。鍛造工藝是材料成形工藝中重要的工藝之一,但真實鍛造工藝過程往往具有高溫(一般高于800 ℃)、高噪聲、高能耗,且易發生機械傷、燙傷、火災、爆炸等安全事故等問題,為此開發了鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目,旨在通過在線沉浸式交互方式,培養學生掌握鍛件主要缺陷類型、形成原因和抑制方法,提高學生鍛造工藝和模具的設計水平,為畢業后繼續深造和開展相關工作打下基礎。

鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目涉及本專業模鍛工藝、鍛模設計以及相關鍛造缺陷等8 個方面的知識點,包含場景認知、缺陷認知、缺陷分析、齒輪毛坯鍛造等4 個板塊的教學內容。盡管鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目涉及的知識點較多,但受整體實驗教學安排的限制,本項目實際僅有4 學時,同時本實驗項目完全采用線上學習操作,如學生不能全程認真參與,極易流于形式,學習效果難以保證。這就要求虛擬仿真實驗教師必須進行科學的課前預習、課堂學習和課后考核環節設計,在教學過程中建立良好的教學互動,通過全過程教與學交互融合,才能充分發揮虛擬仿真實驗教學項目的優勢,達到預設的教學目的和效果。

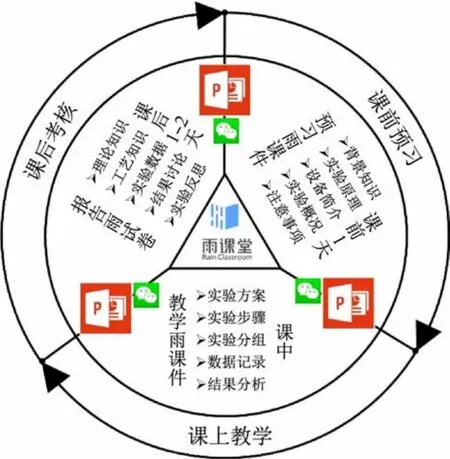

為此,基于雨課堂智慧教學工具,以突出教學過程中的線上線下教學互動和學生的全方位參與為重點,設計了鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學模式,如圖1 所示。

圖1 基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學模式

2 基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學課件開發

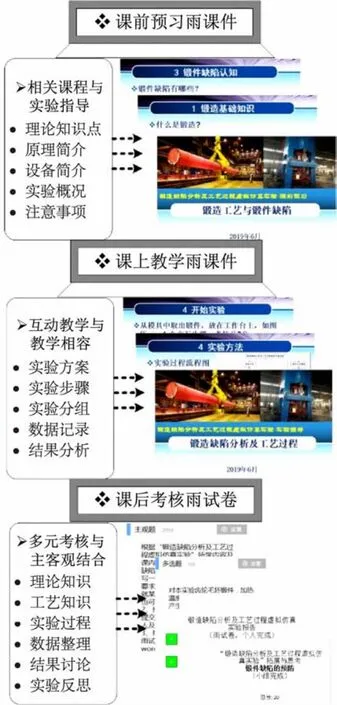

基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學模式是一個涵蓋課前、課上和課后的全過程教學互動過程。鑒于虛擬仿真實驗項目可線上運行、線上線下混合教學的特點,開發以雨課堂智慧教學工具為支撐的教學“雨課件”和“雨試卷”是實現虛擬仿真實驗教學效果的重點和核心。在設計的基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學模式基礎上,進一步利用雨課堂智慧教學工具和Powerpoint軟件,研究開發了鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學課前預習“雨課件”、課上教學“雨課件”和課后考核實驗報告“雨試卷”,如圖2所示。

圖2 基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學“雨課件”和“雨試卷”

鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學課前預習“雨課件”的開發主要考量項目涉及的理論知識點,并結合傳統實驗教學指導書和實驗相關基礎理論課程教材,圍繞虛擬仿真實驗教學項目對應的理論知識點、原理簡介、設備簡介、實驗概況、實驗操作注意事項等內容制作而成。在開發“雨課件”的同時,進一步搜集整理實驗相關音視頻內容和參考資料作為附件,同步發送學生,給學生豐富的課前預習資料。

鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學課上學習“雨課件”的開發重點考慮課上教學過程中教師與學生的線上線下全方位互動,改變傳統的教師單一講解實驗指導書的方式,將實驗方案、實驗步驟、實驗分組、實驗數據記錄以及實驗結果分析等內容開發制作適合虛擬仿真實驗課堂使用的、以學生為中心的課堂教學“雨課件”,建立討論式、互動性強的線上線下實驗課堂教學內容。

鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學課后考核實驗報告“雨試卷”的開發則針對虛擬仿真實驗教學項目的教學特點,打破以往學生簡單撰寫實驗過程和記錄實驗結果的形式,系統將虛擬仿真實驗對應的理論知識、工藝知識、設備知識、材料知識以及實驗過程、數據整理、結果分析討論和實驗反思等內容開發制作主客觀題相結合、以知識綜合運用為考核重點的“雨試卷”,并注重學生個人完成和小組協作,構建個人考卷與小組拓展報告相結合的實驗報告“雨試卷”。

3 基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學改革與實踐

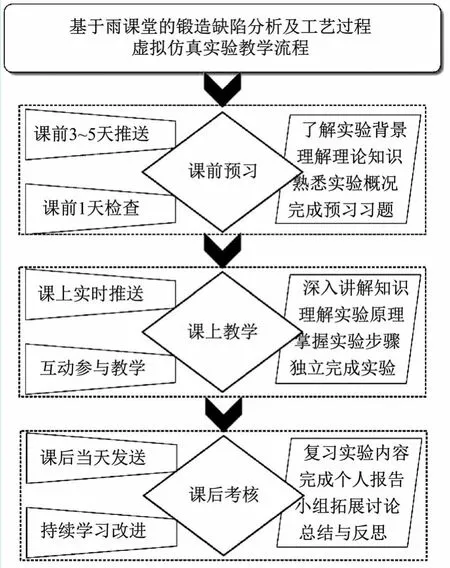

在深刻總結現有實驗教學模式對學生實踐能力培養等方面存在的弊端和不足等基礎上,進一步研究分析依托于現代信息技術的虛擬仿真實驗教學項目特點,重點圍繞開發的鍛造缺陷分析及工藝過程實驗教學項目課前預習“雨課件”、課上教學“雨課件”以及實驗報告“雨試卷”,在材料成形及控制工程專業2016級本科生中進行了基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學改革與實踐。改革原有實驗教學中以教師講解演示為中心的教學模式,突出以學生為中心,設計構建了基于雨課堂的鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗引導式、探究式教學流程,該教學流程框架如圖3 所示。

圖3 基于雨課堂的鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學流程框架

根據上述教學流程,在課前3~5 天,利用微信的雨課堂插件,組建實驗課程班級,發布實驗預習“雨課件”以及相應的預習要求,確保學生在上課實驗之前對實驗相關理論知識、實驗原理與實驗設備以及操作注意事項等有充分的認知和了解,預習“雨課件”同時含有限時完成的預習習題,在課前1 天對學生的預習效果進行檢查;在虛擬仿真實驗教學的課上教學過程中,實時通過微信雨課堂插件,向學生推送課上教學“雨課件”,深入講解實驗的原理和步驟以及注意事項等,指導學習獨立完成實驗,教學過程中充分利用課件中設計的投票題、單選題、多選題等內容及時考查學生對教學內容的掌握情況,利用隨機點名、彈幕、討論區等形式與學生開展積極互動,調動學生在實驗課上教學環節的活躍和積極性;課上教學結束,及時通過微信雨課堂插件在班級中發布個人完成的實驗報告“雨試卷”和小組完成的實驗拓展思考“雨試卷”,設置學生完成時間限制,并在學生提交“雨試卷”后及時推送客觀題答案解析以及實驗報告的批改情況。

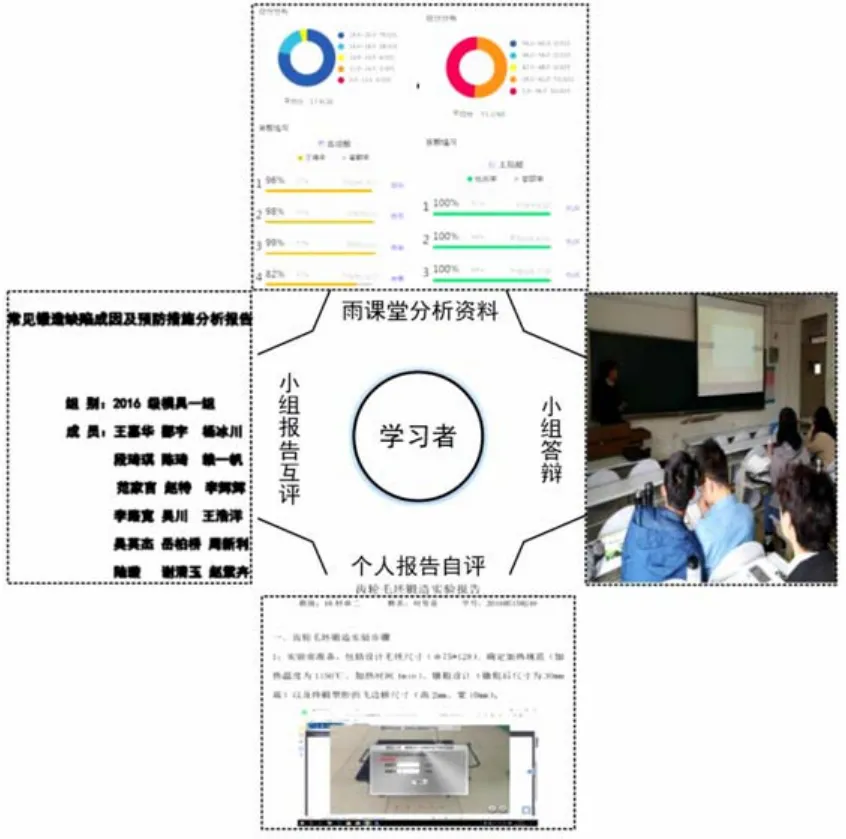

對于基于雨課堂的鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目的考核方式,在新的教學流程框架下,也進行了相應的改革。以工程專業認證、“新工科”建設等對新時期工程人才培養的能力要求為指導,打破傳統的以實驗報告為主的單一實驗教學考核方式,統籌考查學生的預習情況、課上表現、實驗報告“雨試卷”完成質量以及互動參與程度等方面,構建了基于雨課堂的虛擬仿真實驗全過程考核方式。結合雨課堂提供的試卷分析資料,對學生的預習情況、課堂教學參與情況、“雨試卷”完成質量等進行綜合評價,適當弱化實驗報告的結果打分,建立以過程考核為主的考核模式,同時突出學生的自主權,建立個人自評、小組互評、班級答辯等以學習者為中心的虛擬仿真實驗教學多元考核機制,如圖4 所示。

圖4 以學習者為中心的虛擬仿真實驗教學多元考核機制

4 教學效果

目前,基于雨課堂的鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目已經在本專業3 個方向的本科生中進行了兩個學年的教學實踐。通過隨堂交流、線上反饋以及課后訪談,學生廣泛認可鍛造缺陷分析及工藝過程虛擬仿真實驗教學項目的雨課堂教學模式,實驗效果良好,達到了預期教學目標。學生認為,利用雨課堂智慧教學工具,改變了傳統的實驗授課模式,延伸了實驗教學實踐和空間,學生能夠在更加自由的時間內進行實驗學習和操作,同時,課前、課堂和課后3 個實驗教學環節的設計也進一步拓展了實驗教學內容的廣度和深度,通過一次虛擬仿真實驗,可以學習到更多的實驗延伸知識和內容,另外,雨課堂基于微信的在線互動教學方式更貼近現代大學生的日常學習習慣,是一種交互性更佳的學習體驗。

5 結語

虛擬仿真實驗教學項目是近年來國家重點建設的新型實驗教學優質資源,突出應用驅動和資源共享,對以高質量實驗教學助推高等教育教學質量變軌超車具有重要意義。基于雨課堂的虛擬仿真實驗教學模式設計更加契合和適用這一依托于現代信息技術的新興教學資源,能夠實現虛擬仿真實驗教學與現代信息技術和互聯網等的緊密相聯,對充分和全面發揮虛擬仿真實驗教學項目的良好教學效果具有重要意義,同時對于探索建立線上線下相結合的個性化、智能化以及泛在化實驗教學新模式也有一定的參考價值。