媒介使用與女性公共事務參與:性別角色觀念和公民參與意識的中介作用

余來輝,王 樂

(1.廣東財經大學,廣東 廣州 510320;2.上海交通大學,上海 200240)

一、引言

隨著政治民主化、社會多元化的推進,公眾在公共事務治理過程中扮演著越來越重要的角色,公共事務的治理不僅需要公眾的支持和配合,還需要公眾的積極參與。女性公民占世界人口的一半,是公眾參與公共事務治理的重要組成部分。女性參與公共事務是女性社會政治地位和國家政治民主程度的具體體現,是全面提高婦女地位、實現女性發展的核心內容和重要標志。此外,女性自身普遍具有較強的親和力、協調能力,而且大多做事公平公正、細膩,這些優點使其更加能夠體察民情民意、關心群眾疾苦、關注弱勢群體的生存狀態,能把他們的需求納入決策過程,積極提出建議以改善其社會處境,在參與公共事務過程中能發揮獨特作用[1]。

麥肯錫基于當前全球男女公共參與水平差異對GDP產出影響進行的估測顯示,到2025年,如果女性能夠達到與男性同等程度的社會參與、實現其潛能的完全釋放,那么將會對全球GDP多貢獻280億美元。從世界范圍來看,隨著女權主義運動的推進,廣大女性公民的女權意識逐漸覺醒,女性參與公共事務的整體水平也在逐步提升。然而,由于受傳統社會政治文化的制約,女性參與公共事務的程度與男性相比仍然較低[2]。據2017年全球性別差異指數(The Global Gender Gap Index 2017)數據顯示,女性在經濟和政治領域的參與水平在2017年首次出現倒退,與男性差距反倒增大[3]。如何全面提高女性公共事務參與意識,有效提升女性參與公共事務的深度和廣度,充分發揮女性在公共事務治理中的積極作用,成為世界各級政府和社會亟需解答的重要議題,也成為學界研究的熱點話題。

縱觀過去的研究,來自不同學科領域的國內外學者對女性公共事務參與的基本狀況[4]、行為特征[5]、現實困境[6]、影響因素[7]等核心議題進行了較為廣泛的探討,為深入了解女性公共事務參與提供了豐富的理論視野。傳播學者主要聚焦媒介化社會背景下女性公共事務參與特點、女性媒介使用與公共事務參與的關系,以及日益頻繁的媒介使用行為對女性公共事務參與的影響等[8]。由于研究對象、研究時間的不同,過去對女性媒介使用與公共事務參與關系的研究結論眾說紛紜,尚未達成普遍的共識。為了進一步明確女性媒介使用與公共事務參與的關系,有必要從更加細分的變量考察特定女性群體媒介使用對不同類型的公共事務參與行為的影響。此外,過去的研究大多只考察了媒介使用對女性公共事務參與的直接影響,較少探索影響的具體路徑,研究結論的解釋力不夠豐富和深入,從而對現實的指導意義有限。鑒于此,本文基于中國社會綜合調查數據(CGSS2012),考察媒介使用對女性公共事務參與的影響效果及其中介作用的影響機制,以求進一步完善女性媒介使用與公共事務參與關系的理論體系,也為全面提升我國女性公共事務參與水平提供一定的理論參考。

二、文獻回顧與研究假設

(一)女性媒介使用

媒介使用的性別差異歷來是傳播學性別研究的重要內容之一。無論是大眾媒體時代的知識溝假設研究[9],還是互聯網時代的數字鴻溝研究[10],均關注到了媒介接觸和使用的“性別鴻溝”。然而,不同于經濟、教育等差異對媒介使用的影響,媒介使用的“性別鴻溝”具有很大的復雜性,媒介使用的性別差異在不同地區、不同媒體類型等方面表現出了較大的差異。此外,媒介使用的性別差異,不單單表現性別單一變量產生的影響,還與社會、經濟等因素有著密切的關聯[11]。女性媒介使用研究源于媒介使用的性別差異,又在傳統媒介性別差異比較研究的基礎上從內容和效果兩個路徑關注女性媒介使用的特點。內容路徑上,學者們關注了女性媒介使用行為類型和使用特征,如有學者發現,女性關于政治領域行動能力的信息不足,通過大眾媒體追蹤新聞和公共事務的興趣也較低[12]。效果路徑上,學者們則聚焦女性媒介使用行為對其自身發展和社會發展帶來的影響,如卜衛認為女性上網比例相較于男性較低、可利用的信息資源較少,因而比男性更少受惠于傳播新技術,這可能增加現實中的性別不平等[13]。劉利群則認為在主觀層面上,中國女性運用媒介進行公共參與的意識在不斷增強;在客觀層面上,媒介為女性提供了信息資源、表達空間和參與渠道,從而深刻推動著女性賦權[14]。由此可見,相較于男性而言,女性媒介使用具有其自身的特點,進而又會影響其觀念和行為的變化。

(二)女性公共事務參與

公共事務(public affairs)指為了滿足社會全體或大多數成員需要,體現其共同利益,讓其共同受益的那類事務,包括政治、經濟和社會等公共事務[15]。由于受到傳統社會政治文化等因素的影響,女性在政治、經濟等公共事務領域的參與中普遍處于弱勢地位,其參與公共事務的水平低于男性[16-17]。有學者指出,造成男女在公共事務參與中不平等的原因不在于生理性別,而是社會性別[18]。隨著近代以來婦女解放運動的開展、女性主義的覺醒,越來越多的女性公民從私人領域走向公共領域,積極參與到各類社會公共事務中來[19]。所謂的女性公共事務參與是指女性公民以社會主體的身份,以一定的行為方式,通過一定的社會運行機制,對社會公共事務產生各種影響的過程[20]33。研究者從性別差異視角分析了女性公共事務參與行為的特點,如馬塞洛(Marcelo)發現,年輕女性比男性更愿意參與公共志愿服務活動,也更有可能參與投票行為[21]。還有研究發現,農村女性參與決策和管理的能力均低于農村男性[6]。此外,學者們還對女性公共事務參與的影響因素開展了較為廣泛的探討,如王維宏在結合社會發展的近代化和現代化歷程特點的基礎上,將影響女性社會參與的因素總結為個體因素、群體因素和環境條件[20]36-37。有學者發現特定的政治與文化傳統,會影響女性的公民社會參與,且其影響可能隨著該女性群體與文化傳統和政治體系的親近性,而有所不同[7]。賽義達·拉茲納·卡比爾在對孟加拉國、印度和巴基斯坦三國婦女在公共事務中的領導地位的比較研究中發現,影響女性參與公共事務的因素有機構、性別、文化和政治因素等[22]。由此可見,女性公共事務參與是一項復雜的行為,同時受到個體特征和外界環境的影響。

(三)女性媒介使用與公共事務參與

在媒介化社會時代,媒介日益成為受眾獲取公共事務信息的重要渠道,進而會影響其對公共事務的參與程度。然而,關于媒介與公共事務參與的研究一直存在“媒介動員論”和“媒介抑制論”的爭論。“媒介動員論”認為,媒介會提升公眾自我效能感,有助于培養其公民意識[23],有助于加強社會連接和互動,進而促進其參與公共事務的意愿和行為[24]。“媒介抑制論”則認為,媒介是公眾娛樂的主要來源,會減少其參與公共事務的時間[25],還會對公眾公共事務參與意識產生“麻痹”作用,導致公眾對公共事務的態度冷漠[26]。而就女性媒介使用與公共事務參與關系的實證研究而言,其研究結論則更為復雜,梳理已有的研究,大體可分為以下四種:一是動員說,使用媒介行為有助于提升女性公共事務參與水平,如舒斯特(Schuster)發現Facebook、Twitter、博客等新媒體由于易于訪問、成本低和使用方便,其使用顯著提升了女性政治事務參與水平,并成為年輕女性參與政治活動的有用工具[27];二是抑制說,媒介使用會降低女性公共事務參與水平,如鄭素娟和孟亞明認為,大眾傳媒關于女性形象的刻板印象以及種種非正面化的報道,反而會制約女性參與社會發展的勇氣和信心[1]204;三是無效說,女性媒介使用與公共事務參與關系并不顯著,如有學者發現,盡管女性參與公共生活越來越多,但廣播媒體對烏干達女性公共參與的影響尚未發生根本性的變革[28];四是綜合說,媒介使用對女性公共事務參與具有多重影響,如金一虹認為,大眾媒介對女性公共事務參與既有可能產生積極影響,也有可能產生消極影響[29],這是由于女性媒介使用存在較大的地區差異,再加上受到政治文化的影響,女性公共事務參與行為也存在較大差異,因此,有必要對特定女性群體的媒介使用與公共事務參與的關系進行研究。受“男主外、女主內”等傳統思想觀念的影響,中國女性公共事務參與水平普遍較低,遠沒有發揮出應有的作用。隨著大眾媒介技術與新媒體技術的發展和普及,媒介為在公共事務中處于弱勢地位的女性提供了社會表達和行動參與的空間,從而提升了其直接和間接參與公共事務的機會。對于中國女性而言,媒介為其提供了了解公共事務發生和進展的平臺,也提供了直接參與公共事務討論和行為的機會,故此,媒介使用行為會促進中國女性公共事務線下與線上參與行為。基于此,本研究提出如下研究假設:

H1a:媒介使用對女性公共事務話語參與具有顯著正向影響。

H1b:媒介使用對女性公共事務行動參與具有顯著正向影響。

(四)性別角色觀念的中介作用

性別角色觀念(gender role attitude)是指對兩性社會角色規范及其行為模式的認知[30]92。社會角色理論認為,社會角色形塑了人們的觀念意識,并使之采取適切的行為,因此,性別角色觀念能夠影響兩性在家庭、工作和社會生活中的行為和關系[31]。性別角色觀念還會對個體行為產生直接影響,如持有性別平等意識的女性比持有傳統性別觀念的女性有更高的收入和社會地位[32]。有學者發現,性別平等意識越強的女性政治參與意識越強,性別平等意識越弱的女性政治參與意識越弱[33]118。與此同時,性別角色觀念作為個體社會化的重要組成部分,并不是一成不變的,而是在動態變化之中的。性別社會化理論認為,作為生物個體的男女兩性在向社會人轉變的成長過程中,通過社會環境(如父母、同伴、學校和大眾媒體等)傳遞和教化有關性別角色的規范和期望[34]。過去的實證研究表明了大眾媒介與性別角色觀念建構的顯著相關性,如摩根(Morgan)發現,看電視對青少年的性別角色觀念產生了顯著的影響[35]。鄭欣和張春琳發現,大眾媒介裹挾著消費主義塑造的女性形象,極大地激發了女性對現代都市女性的性別想象,從而建構了更加城市化、現代性的女性性別角色認同[36]。有學者通過實證分析發現,報紙和網絡接觸頻率對中國女性的性別角色態度的現代化具有積極影響[37]。本研究認為,媒介使用行為會促使女性更傾向于持有現代化的性別角色觀念,更愿意從私人領域走向公共領域,從而更傾向于參與到各類公共事務之中。基于此,本研究提出如下研究假設:

H2a:性別角色觀念在媒介使用和女性公共事務話語參與之間起中介作用。

H2b:性別角色觀念在媒介使用和女性公共事務行動參與之間起中介作用。

(五)公民參與意識的中介作用

公民參與(citizen participation)源于古希臘的直接民主模式,是一種公民權利的運用,是一種權力的再分配[38],是指公民通過一定的參與渠道,參與或影響政府公共政策或公共事務的行動過程[39]。公民參與意識(citizen participation perception,CPP)是指社會成員以一種主人翁的心態積極參與公共生活的意識,是其對自己義務和責任主觀而自覺的認知[40]。女性公民意識即是指女性從主觀上意識到自己與男性社會成員一樣,擔負有不可推卸的社會責任與義務,從而以社會主人翁的態度對待各種公共事務,特別是重大的政治經濟事務,主動關心,發表意見等[20]36。公共參與意識是公共事務參與行為的內在驅動力,女性公民參與意識越強,就越容易調動自己對于公共事務的注意力和熱情,也越容易實施對公共事務參與的行為。然而,受制于傳統儒家“男尊女卑”思想的影響,中國女性的主體意識不夠,公共參與意識相對較弱,對公共事務的影響力相對不大,沒有發揮應有的作用。媒介化社會時代,大眾媒介在民主社會中發揮著重要作用,為培養公民參與意識提供了基礎。媒介,尤其是新媒體為女性的社會表達和文化反叛提供了重要的第三空間,個體微弱的聲音聚合成響亮的民意,提升了女性的政治參與意識,女性網絡參政的效能也得以提升[41]。本研究認為,使用媒介行為會提升中國女性的公民參與意識,進而促進其公共事務的參與行為。基于此,本研究提出如下研究假設:

H3a:公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間起中介作用。

H3b:公民參與意識在媒介使用和女性公共事務行動參與之間起中介作用。

(六)性別角色觀念和公民參與意識的鏈式中介作用

社會個體的態度與行為,均形成于其不斷適應社會化再生產的過程之中。有學者指出,女性在社會化過程中更多地被塑造成家庭“照料者”的角色,社會活動往往集中在個人領域;男性則被塑造成更為獨立和富有競爭性的角色,其社會活動更多地集中于公共領域[42]。在這種傳統的性別習俗的長期約束和塑造下,大多數女性往往被孤立和排斥在社會公共事務之外[43]。女權政治解放運動也希望培養女性自身平等的性別意識,從而讓女性從“私域”進入到“公域”的政治生活中[44]。由此可見,平等的性別意識是女性充分發揮政治能動性的原始動力,更是提高其公共事務參與意識的主觀條件。性別角色觀念體現的是當代社會平等的價值規范,而這種價值規范正是居民政治參與意識形成的重要基礎[45]。Bernstein曾對美國大選期間的大學生政治參與狀況進行了調查,發現在女性群體內部,女性性別意識對于女性政治參與影響的差異也是顯著的,較少感知到性別不平等的女大學生投入熱情更低,而那些認為男女之間尚存有顯著不平等的女大學生更愿意參與政治活動[46]。也有研究發現,性別平等意識越強的中國女性,其政治參與意識越強[33]115。由此可以推論,相較于持有傳統性別角色觀念的女性,持有現代平等性別角色觀念的女性的公民參與意識更為強烈。綜合上述研究假設,本研究認為,媒介使用行為會強化女性現代性別角色觀念,進而提升其公民參與意識,并最終促進女性公共事務參與。即媒介使用會通過性別角色觀念和公共參與意識的鏈式中介作用,對女性公共事務參與產生正向影響。基于此,本研究提出如下研究假設:

H4a:性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間起鏈式中介作用。

H4b:性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務行動參與之間起鏈式中介作用。

三、研究方法

(一)數據來源

本研究所采用的數據來自中國人民大學社會學系主持的“2012年中國社會綜合調查”。該調查采用多階分層概率抽樣的方式進行抽樣,調查樣本覆蓋了中國大陸所有省級行政區,總共對中國100個縣(區)、480個居(村)民委員會的1.2萬戶家庭中(每個村(居)委會調查25個家庭)的個人進行了調查,完成了12000份有效調查問卷,最后回收有效樣本量為11756。由于本文研究對象為女性,故選擇的樣本為女性樣本。在剔除對本文所需要變量的相關問題作出“拒接回答”“不知道”“不適用”回答的個案后,最終共獲得2846個有效樣本。具體分布特征為:平均年齡為48.02歲,最小的17歲,最大的94歲;婚姻狀況統計中已婚者占91.2%;農村女性居民1227人,占比43.1%,城市女性居民1619人,占比56.9%。

(二)變量測量

因變量為公共事務參與,參照張蓓的測量方法,將公共事務參與分為話語參與和行動參與兩個維度[47]104-105。其中公共事務話語參與,主要測量受訪者對于公共事務話語參與的程度。通過詢問受訪者在過去的12個月中,是否經常參與以下四類本地公共事務的討論(包括線上討論)來測量其公共事務話語參與的程度,這四類事務是指:環境問題,如空氣、水、噪聲污染、垃圾、沙塵暴等;教育問題,如變相收費、家教輔導問題、青少年不良行為等;安全問題,如預防疾病與犯罪等;消費問題,如食品安全、商品質量、物價波動等。答案選項根據李克特量表設計為“從來沒有參與”“參與過幾次”“基本上每月都參與”“基本上每星期都參與”,對其分別賦值為1至4分。這4個項目的Cronbach’s α信度系數為0.860。根據探索性因子分析得到1個公因子,用最大方差法進行因子旋轉,KMO值是0.829,Bartllett球形度檢驗顯著性水平為0.000,可解釋70.932%的方差,指標具有較高的內部一致性。

公共事務行動參與,主要是指受訪者實際參與各類公共事務的行動。通過詢問受訪者在過去的12個月中是否參加以下四類與公共利益相關的活動(包括網上參與)測量其公共事務行動參與的程度,這四類活動主要指:建設本社區的志愿活動,如美化環境、加強治安、修橋鋪路等;與社會弱勢群體相關的志愿活動,如助殘活動、關愛兒童和老人的活動等;與體育、文化、藝術或學術相關的志愿活動,如體育鍛煉、弘揚傳統文化、提供科技知識與服務等;與政治事務相關的活動,如簽名請愿、靜坐或游行示威等。答案分別為“是”和“否”兩項,并賦值為“1”和“0”。這四個項目的Cronbach’s α信度系數為0.649,在效度上,這四個項目涵蓋了女性參與社會、文化和政治等各方面的公共事務。考慮到研究的目的是為了了解女性公共事務參與次數的多少,對這4個問題的回答進行加總,取值范圍從0到4。

自變量為媒介使用,主要通過媒介使用的頻率對媒介使用進行考察。通過詢問受訪者在過去一年里分別對電視、廣播、報紙、互聯網(包括手機上網)的使用情況進行測量。答案根據李克特量表設計成5個等級:“從不”“很少”“有時”“經常”“總是”,分別賦值1至5分。信度檢驗發現,四項測量指標之間的Cronbach’s α信度系數為0.655,信度系數達到可接受的水平。

中介變量包括性別角色觀念和公民參與意識。其中,性別角色觀念,參考卿石松的測量標準[30]94,分別詢問受訪者對“男人以事業為重,女人以家庭為重”“男性能力天生比女性強”“干得好不如嫁得好”“在經濟不景氣時,應該先解雇女性員工”四個題項的意見。答案根據李克特量表設計成5個等級:“完全不同意”“比較不同意”“無所謂同意不同意”“比較同意”“完全同意”,并分別賦值5至1分,加總取均值。得分越高,表明女性性別角色意識越現代,性別平等意識越強;得分越低,表明女性性別角色意識越傳統,更傾向認同傳統的性別角色安排和性別分工。信度檢驗發現,四項測量指標之間的Cronbach’s α信度系數為0.860,信度系數達到可接受的水平。

公民參與意識,參考張蓓的測量方法[47]105,采用單維度指標,通過詢問受訪者是否想對社會作貢獻進行測量。答案根據李克特量表設計成7個等級:“非常不同意”“不同意”“比較不同意”“無所謂同意不同意”“比較同意”“同意”“非常同意”,并分別賦值1至7分,得分越高,表明受訪者社會參與意識越強。

控制變量主要包括人口特征變量,年齡為連續變量,以實際年齡大小納入分析。婚姻狀況(0=未婚,1=已婚)和居住地(0=農村,1=城市)均采用二分虛擬變量處理。受教育程度從低到高分別賦值,沒有受過教育=1,小學=2,初中=3,高中(中專)=4,大專=5,本科及以上=6。家庭經濟地位,通過詢問受訪者的家庭經濟狀況在所在地屬于哪一檔進行測量。答案根據李克特量表設計為5個等級:“遠低于平均水平”“低于平均水平”“平均水平”“高于平均水平”“遠高于平均水平”,分別賦值1至5分(M=2.96,SD=1.47)。

四、研究結果

(一)相關性分析

為了預驗證研究假設,本文對研究主要變量進行了相關性分析,表1給出了研究變量的均值、標準差以及它們之間的皮爾遜相關系數。

表1 主要研究變量的均值、標準差及相關系數

如表1所示,媒介使用與公共事務話語參與(r=.297,p<0.01)和公共事務行動參與(r=.285,p<0.01)顯著相關,與性別角色觀念(r=.345,p<0.01)和公民參與意識(r=.135,p<0.01)顯著相關。性別角色觀念(r=.194,p<0.01)和公民參與意識(r=.156,p<0.01)與公共事務話語參與顯著相關;性別角色觀念(r=.129,p<0.01)和公民參與意識(r=.171,p<0.01)與公共事務行動參與顯著相關。此外,性別角色觀念與公民參與意識顯著相關(r=.081,p<0.01),公共事務話語參與和公共事務行動參與顯著相關(r=.220,p<0.01)。這些相關性均與研究預期的關系相一致,初步驗證了相關研究假設。

(二)中介效應分析

為了檢驗媒介使用是否以及如何影響女性公共事務參與行為,本研究使用海耶斯(Hayes)開發的SPSS macro PROCESS宏程序[48],選用Model 6,分別以媒介使用為自變量,公共事務話語參與和行動參與為因變量,性別角色觀念和公民參與意識為中介變量,同時將年齡、婚姻狀況、受教育程度和家庭經濟地位等人口特征變量作為控制變量,檢驗媒介使用對女性公共事務參與的影響機制,將置信區間設定為95%,進行10000次重復抽樣。

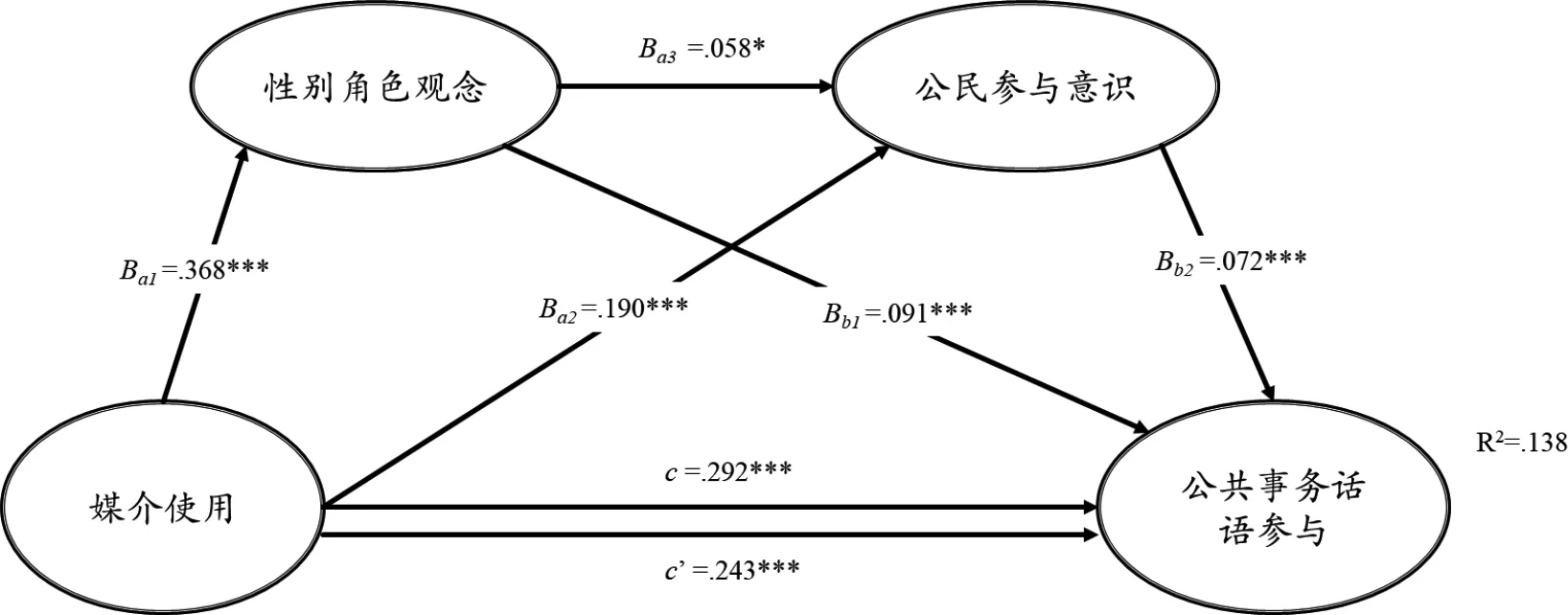

圖1 性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的鏈式中介效應檢驗

如圖1所示,媒介使用對女性公共事務話語參與具有顯著的直接效應(B=0.292,SE=0.018,t=16.289,p<0.001),研究假設H1a獲得支持。媒介使用顯著正向影響角色觀念(B=0.368,SE=0.019,t=19.591,p<.001)和公民參與意識(B=0.190,SE=0.031,t=6.141,p<.001)。性別角色觀念顯著正向影響公民參與意識(B=0.058,SE=0.029,t=1.990,p<0.05)。性別角色觀念(B=0.091,SE=0.017,t=5.252,p<0.001)和公民參與意識(B=0.072,SE=0.011,t=6.412,p<0.001)顯著正向影響女性公共事務話語參與。同時將媒介使用、性別角色觀念和公民參與意識納入模型,媒介使用依然對女性公共事務話語參與具有顯著正向影響(c’=0.243,SE=0.019,t=13.040,p<0.001),且影響系數變小,這表明性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用與女性公共事務話語參與之間起部分中介作用。媒介使用通過性別角色觀念和公民參與意識的中介作用對女性公共事務話語參與的間接效應,可見表2。

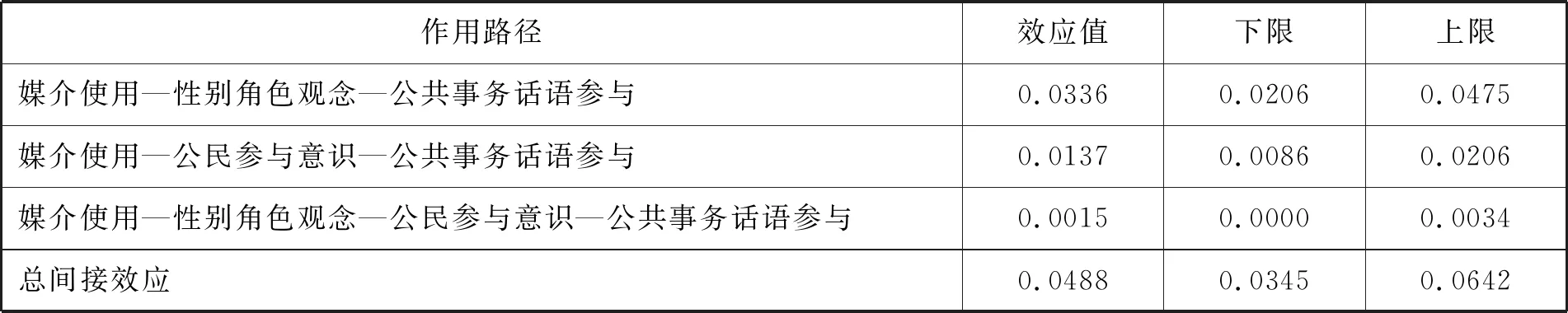

表2 性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的間接效應

如表2所示,性別角色觀念在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的中介效應為0.0336,95%的置信區間為[0.0206,0.0475],不包括0,表明性別角色觀念在媒介使用和女性公共事務話語參與之間具有明顯的中介作用,假設H2a獲得支持。公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的中介效應為0.0137,95%的置信區間為[0.0086,0.0206],不包括0,表明公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間具有明顯的中介作用,H3a均獲得支持。性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的鏈式中介效應為B=0.0015,95%的置信區間為[0.0000,0.0034],不包括0,表明性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間具有明顯的鏈式中介效應,假設H4a獲得支持。三條路徑的總間接效應為0.0488。

如圖2所示,媒介使用對女性公共事務行動參與具有顯著的直接效應(c=0.256,SE=0.016,t=15.861,p<0.001),研究假設H1b獲得支持。媒介使用顯著正向影響性別角色觀念(B=0.368,SE=0.019,t=19.591,p<0.001)和公民參與意識(B=0.190,SE=0.031,t=6.141,p<0.001)。性別角色觀念顯著正向影響公民參與意識(B=0.058,SE=0.029,t=1.990,p<0.05)。公民參與意識顯著正向影響女性公共事務行動參與(B=0.077,SE=0.010,t=7.423,p<0.001)。性別角色觀念對女性公共事務行動參與的影響不顯著(B=0.025,SE=0.016,t=1.586,p>0.05)。同時將媒介使用、性別角色觀念和公民參與意識納入模型,媒介使用依然對女性公共事務話語參與具有顯著正向影響(c’=0.231,SE=0.017,t=13.449,p<0.001),且影響系數變小,這就表明性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用與女性公共事務話語參與之間起部分中介作用。媒介使用通過性別角色觀念和公民參與意識的中介作用對女性公共事務話語參與的間接效應見表3。

圖2 性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的鏈式中介效應檢驗

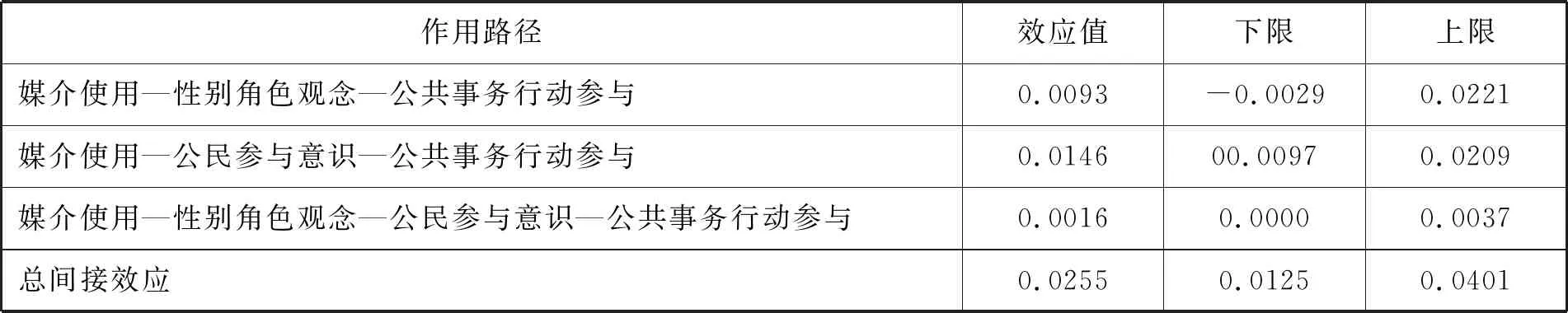

表3 性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的間接效應

如表3所示,性別角色觀念在媒介使用與女性公共事務話語參與之間的中介效應為0.0093,95%的置信區間為[-0.0029,0.0221],包括0,表明性別角色觀念在媒介使用與女性公共事務話語參與之間的中介效應不顯著,假設H2b未獲得支持。公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的中介效應為0.0146,95%的置信區間為[0.0097,0.0209],不包括0,表明公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間具有明顯的中介效應,假設H3b獲得支持。性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間的鏈式中介效應為0.0016,95%的置信區間為[0.0000,0.0037],不包括0,表明性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務話語參與之間具有明顯的鏈式中介效應,假設H4b獲得支持。三條路徑的總間接效應為0.0255。

五、結論與討論

本文從社會性別理論和媒介效果理論視角出發,基于中國社會綜合調查數據,實證分析了媒介使用對女性公共事務參與行為的影響,檢驗了性別角色觀念和公民參與意識在媒介使用和女性公共事務參與行為之間的鏈式中介效應,得出如下幾點研究結論。

第一,媒介使用對女性公共事務參與具有直接影響,使用媒介行為會顯著提升女性公共事務話語參與和行動參與水平。研究發現,媒介使用正向影響女性居民公共事務參與行為,這在經驗層面上證實了中國女性群體公共事務參與行為中存在“媒介動員效果”,這表明大眾媒介是發動中國女性積極參與公共事務的重要力量。媒介使用之所以能夠促進女性公共事務參與,有兩個理論解釋路徑:

一是媒介知情假設。公共事務參與的前提是對公共事務議題的充分知情,現實社會中女性往往被排除在公共事務之外,直接了解和掌握公共事務發生和發展的機會較少,而媒介具有的公共屬性對于公共議題的設置與傳播具有天然的優勢。經由媒介獲悉各種公共事務參與所需的信息和知識,成為女性的日常選擇,而這些信息和知識的獲得又能夠提升女性參與公共事務的能力。

二是媒介動員假設。媒介是社會運動傳播其思想主張的重要渠道,是取得社會同情的法寶,是動員大眾的有力武器[49]。媒介的這種動員功能在不同類型媒體中均有體現,傳統媒體通過公共議題設置,報道框架,在社會運動中發揮了“集體認同感”和“集體行動框架”的功能[50],而網絡媒介提供了公共輿論平臺,擴展了人們的溝通網絡,增強了信息和情感的交流,有助于建構集體認同感,因而能夠促進社會動員[51]。現實社會中,女性獨立參與公共事務的行為傾向較低,而在媒介公共議題的放大效應下,其很有可能受到從眾效應的影響而參與到公共事務之中來。

由此可見,要全面提高女性公共事務參與水平,需要進一步發揮媒介的信息和連接功能,一方面,媒介應該傳播豐富、優良的信息資源,通過議程設置引導女性關注社會熱點,積極開展公共討論;另一方面,媒介還要充分考慮到女性媒介使用的特點,兼顧性別平等,從而為女性公共事務話語表達提供空間,為公共事務參與提供渠道,從而在最大程度上充分調動女性參與公共事務的積極性。

第二,媒介使用通過性別角色觀念和公民參與意識的鏈式中介作用對女性公共事務參與產生間接影響。研究發現,性別角色觀念和公共參與意識在女性媒介使用與公共事務參與的關系中起鏈式中介作用。鏈式中介效應揭示了媒介使用如何通過性別角色觀念和公共參與意識兩個中介變量的單獨作用以及共同作用影響女性公共事務參與,更深入地解釋了女性媒介使用對公共事務參與的影響機制,也深化了媒介使用與公共事務參與效果的研究。

性別角色觀念在女性媒介使用與不同類型公共事務參與行為之間的中介作用有所不同,性別角色觀念在女性媒介使用與公共事務話語參與的關系中起中介作用,而在女性媒介使用與公共事務行動參與之間的中介作用并不顯著。這表明,性別角色觀念對女性公共事務行動參與的影響停留在話語表達層面,而在實際參與行為層面的影響有限。這可能是因為公共事務行動參與層次更高,與女性個體自身的主體性因素關系更加緊密,而與其對性別角色認知的關系不明顯。媒介使用越頻繁的女性,越傾向于持有現代性別平等角色意識,這表明媒介是促進女性性別平等意識的重要社會力量[52]。由此可見,女性媒介使用會通過性別角色觀念的中介作用,提升其公共事務行動參與水平。

公民參與意識在女性媒介使用與公共事務話語參與和行動參與的關系中起中介作用,具體而言,女性媒介使用通過公共參與意識的中介作用,對其公共事務話語參與和行動參與均具有正向促進效果。公民參與意識的增強會促進女性公共事務話語和行動參與。媒介使用行為會增強女性的社會參與意識,可見大眾媒介是女性社會參與意識的重要來源,這與過去的研究結論一致[53]。由此可見,媒介會通過提升女性社會參與意識,進而促進其公共事務參與。

女性性別角色觀念與其公民參與意識顯著正相關,即越是持有現代性別角色觀念的女性,其公民參與意識越強,而越是持有傳統性別角色觀念的女性,其公民參與意識越弱。由此可見,強調性別平等的現代性別角色觀念,確實能讓女性產生從“私人領域”走向“公共領域”的意愿,能夠提升其積極參與社會公共事務的意識。換言之,現代性別角色觀念讓更多的女性具有公民意識。結合上述研究結論,本研究可以構建“女性媒介使用—性別角色觀念—公民參與意識—公共事務參與”的關系鏈,也就是女性使用媒介行為通過性別角色觀念和公民參與意識的鏈式中介作用對公共事務參與產生影響。

由上述研究結論可以看出,在解釋女性公共事務參與方面,媒介使用展現了復雜而又多元的效果機制。因此女性媒介使用與公共事務參與的關系研究,不應該局限于簡單的“抑制論”還是“動員論”的爭論,而應結合具體的媒介環境,考察女性媒介使用與不同層級和類型的公共事務參與行為之間的關系,以及媒介使用對女性公共事務參與之間的具體中間作用路徑,深入揭示媒介使用對女性公共事務參與的影響機制。

需要指出的是,本文還存在如下兩個方面的不足。首先,由于使用二手調查數據,對媒介使用變量僅以各種媒介的頻率加以測量,尚未考察媒介使用動機和內容等維度對女性公共事務參與的可能影響,這也是未來研究的方向。其次,本研究采用截面數據,只反映了調查期間女性媒介使用與公共事務參與的關系,未來研究若能進行時間序列的比較分析,將更有助于進一步深入揭示女性媒介使用與公共事務參與的動態關系。