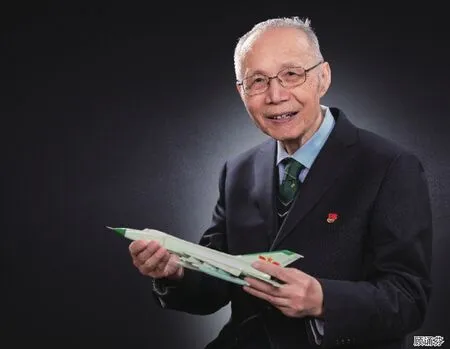

中國飛機設計大師顧誦芬

文/正裕

他是新中國航空科技事業的奠基人之一、航空界唯一的兩院院士;他是我國飛機氣動力設計的開創者,奠定了我國亞音速飛機和超音速飛機氣動力設計的基石。他就是2020年度國家最高科學技術獎獲得者顧誦芬。

“一張白紙”印出飛機

1935年,5歲的顧誦芬隨父母遷居北京。“1937年‘七七事變’爆發,日本飛機轟炸對我的影響太深了,沒飛機咱們處處受人欺負。”從那一刻起,顧誦芬就立志投身航空事業。

上海交通大學航空工程學專業畢業后,顧誦芬來到剛組建的國家重工業部航空工業局。他憋著一股勁,要設計中國人自己的飛機。五年后,航空工業局在沈陽建立新中國第一個飛機設計室,接到的首個任務是設計一架亞音速噴氣式中級教練機。作為技術骨干,顧誦芬承擔起了飛機氣動布局設計的任務。

只在大學里學過螺旋槳飛機設計基礎課程的顧誦芬,回到北京從頭開始學習。“當時北航還在建校時期,圖書館白天學生都在用,我只能晚上騎借來的自行車去。”顧誦芬回憶道。為了盡可能準確,他用硫酸紙把圖描下來,自己動手“影印”。就這樣,顧誦芬最終形成了可以進行氣動力設計計算的一套方法,圓滿完成了翼型、翼身組合型式選擇與計算、進氣道參數確定和總體設計所需數據的計算。

1958年7月26日,殲教1飛機首飛成功。“這是祖國航空設計事業起跑的信號。”此后,顧誦芬開始了飛機氣動力設計領域的進一步探索。他主持了初教6教練機的氣動力布局設計。同年,顧誦芬又開始挑戰超音速飛機的氣動力設計。他首次建立起超音速飛機氣動力設計體系,實現了超音速飛機氣動力設計、計算、試驗與試飛的閉環。

空中解決殲8振動問題

在殲教1、初教6完成之后,顧誦芬接到一個新的挑戰,他和團隊需要設計一架比肩世界最先進水平的殲擊機——殲8。飛得高、飛行時間長、火力強成了殲8研制的目標。

1964年10月,殲8飛機開始研制。作為副總設計師,顧誦芬帶領團隊攻克設計過程中出現的一個個難題。經過不懈努力,1969年7月5日,殲8飛機成功實現首飛。

首飛成功只是一個開始。殲8在飛行試驗中,幾次出現因氣流分離導致的強烈振動。為徹底解決這一問題,顧誦芬提出,通過觀察貼在機尾罩上毛線條的擾動情況,來弄清楚機身后側氣流分離的具體位置。當時年近50歲、從未接受過飛行訓練的顧誦芬瞞著家里,三次乘坐殲教6飛機觀察并拍攝殲8飛行的振動情況。為了觀察清楚,在兩機編隊飛行時,要求殲教6保持兩機距離在5米左右甚至更近,這對飛行員和顧誦芬來說都是一種冒險。顧誦芬把生命危險拋置腦后,一心要找出問題癥結所在。經過觀察,顧誦芬最終提出對機尾罩進行更有針對性的更改,徹底消除了問題。

那段時間,顧誦芬攻克了無數難關。殲8是我國自行設計的第一型高空高速殲擊機,它成為我國航空工業發展史上的一座里程碑。1979年年底,殲8定型成功。此后的三十多年,殲8系列飛機成為我國國土防空作戰的主力戰斗機種,有力地捍衛了我國的領空安全。1985年11月,殲8獲國家級科技進步獎特等獎。

1980年,殲8Ⅱ飛機立項研制,其作戰性能要求遠超殲8飛機。顧誦芬任殲8Ⅱ總設計師,是航空工業第一位由國家任命的型號總設計師。他制訂了兩側進氣的氣動布局方案,解決了二元超音速可調進氣道設計等一系列問題。作為型號總設計師,顧誦芬組織和領導多個部門、上百個單位高效協同工作,僅用四年就實現了飛機首飛。此后,殲8Ⅱ飛機成為當時空海軍的核心裝備。2000年,殲8Ⅱ飛機獲國家科學技術進步獎一等獎。

1991年,顧誦芬當選中國科學院院士;1994年,他又當選中國工程院院士。

為發展大飛機建言獻策

1986年,顧誦芬離開沈陽飛機設計研究所,前往北京航空工業科技委,把工作重點放到了飛機的主動控制技術研究、航空裝備的體系建設、國防事業的宏觀布局以及推動國產大飛機的發展上。

2001年6月,在王大珩、師昌緒、顧誦芬三位科學家的倡導下,中國科學院技術科學部和中國工程院機械運載學部成立了以院士為主,吸收行業內外專家的大型運輸機發展戰略咨詢課題組。顧誦芬不顧年事已高,赴上海、西安兩地奔走調研。一年后,一份題為《我國民機產業的發展思路》咨詢課題報告完成了。2007年2月26日,國務院原則批準大型飛機研制重大科技專項立項,同意組建大型客機股份公司。國家決策中吸收了顧誦芬建議的核心內容。在顧誦芬的指導下,中國航空工業第一集團公司完成了國家重大項目ARJ21飛機的多項重大技術決策。他帶領專家組對研制工作及設計方案進行了評估,提出了重要的咨詢建議。

離開科研設計一線崗位后,顧誦芬仍然對航空科學和前沿技術進行跟蹤研究。他開展的研究涉及通用航空、大飛機、轟炸機、高超聲速飛行器、無人機、教練機、輕型多用途戰斗機、外貿機,形成了數十份研究報告、咨詢報告和建議書。在他的建議和主持下,“2020年航空科技發展戰略研究”“2030年航空科技發展戰略研究”為國家長遠規劃提供了技術支撐。

從事航空事業后,顧誦芬和父母聚少離多,基本每年只見一兩次,母親因為思念成疾引發抑郁癥。母親去世時,顧誦芬也沒能見到最后一面。

由于國防與航空工業的特殊性,直至1978年全國科學大會以后,國家、軍方、航空工業系統、地方政府多次的獎勵、表彰,顧誦芬的名字才逐漸進入世人的視野。2021年11月3日上午,顧誦芬獲國家最高科學技術獎。當他從習近平總書記手中接過獲獎證書時,淚光閃爍。

如今,91歲高齡的顧誦芬依然每天堅持到辦公室上班,在國外學術機構上看到最前沿的研究成果,會馬上分享給年輕設計師。“了解航空的進展,就是我的晚年之樂。”這就是顧誦芬,一位純粹的航空人、讓人敬重仰慕的知識分子。