遺產廊道視域下絲綢之路甘肅段文化遺產價值認知研究

汪永臻

(蘭州城市學院甘肅省城市發展研究院 甘肅 蘭州730030)

絲綢之路甘肅段具有重要的歷史價值和現實價值,基于“遺產廊道”等理念對其整體價值重新進行分析、評價,有利于進一步認識絲路文化遺產廊道構建的重要性和必要性,為構建絲路遺產廊道保護格局提供現實依據,為引導社會更加關注絲綢之路甘肅段的發展提供價值評價基礎。

一、絲綢之路甘肅段的歷史地位與影響

(一)絲綢之路甘肅段與沿線國家的商貿往來

古代絲綢之路的開辟和通行,使絲路沿線國家開始緊密聯系,從此拉開了彼此交往、學習和相互影響的序幕,促進了各國經濟文化的發展,并大大提高了人民的物質生活水平。

中西商貿往來的正常運行,既離不開歷代中國政府的積極鼓勵和有效保障沿途通行,也離不開歷代政府平等對待各國和恪守商業信譽。中國古代絲路貿易始終具有“懷柔遠少、弘揚國威”的政治色彩,因此禮讓信義是其商貿活動中堅守的商業道德。這一商業道德,一尊信義,一重禮讓。在推行朝貢貿易這種寓政治和經濟為一體的對外政策時,“備償其值”,在邊境互市中注重“惠遠人而貿易”,這一商業信譽吸引西方諸國與中國爭相通商,各方均從中獲益[1]。在絲路暢通的大部分時期,絲綢之路“胡商販客,填委于旗亭”[2],使者“馳命走驛,不絕于時月,胡商販客,日款于塞下”[3],即送信的、傳達命令的,月月不斷,天天都有各路客商和胡商來此邊塞下榻。

物質文化的交流總是雙向的,如唐代輸出眾多的物產和技術,極大地豐富了亞歐大部分國家人民的物質生活,推動其文明進步,為世界文明發展作岀了重大貢獻。作為回報,歐亞各國人民將各種動植物、物品等傳入中國,主要動物有馬、牛、駝、獅子等;植物有石榴、葡萄、苜蓿、波稜、胡麻、胡椒、胡黃連、胡荽、小茴香、青黛、郁金香、天竺桂、無花果、指甲花、木奈袛、阿勃參等,還有藥材、香料和染料等若干種;物品有玻璃器、琉璃、玉石、珍珠、珊瑚、金剛石、石蜜、砂糖、氈布、葡萄酒等。傳入諸如此類物品,既豐富了中國人民的物質生活,又促進了中國經濟文化的發展和社會的進步。

這種東西方之間的商貿往來和文化交流,一方面通過商品交換互通有無,不斷豐富和拓展人們的生活;另一方面,又在相互交流、互相影響、相互借鑒、互相促進中使不同文明與文化彼此交融、推陳出新、共同提高、共同發展,人類文明和社會進步在這樣的過程中達到更高的水準。所以,在中古時代,絲綢之路起到了溝通世界和中西商貿往來的橋梁和紐帶作用。

(二)絲綢之路甘肅段與沿線民族的融合

地處絲綢之路黃金段的甘肅地區,正是跨地域、跨民族、跨文化聯系、交錯與過渡的地帶。此通道打通的初衷,是西漢設置并經營河西四郡,進一步開拓西域,以斷匈奴右臂,解除對中國北方的長期威脅。由于歷史上從早自先秦的北狄、犬戎、西戎、氐羌,到秦漢時期的匈奴,魏晉南北朝時期的柔然、鮮卑、吐谷渾,隋唐時期的突厥、回鶻、吐蕃,宋元時期的契丹、黨項、女真、蒙古,明清時期的滿族、韃靼、瓦剌、藏族、蒙古準噶爾部等,這些民族要么建立強大政權對抗中原,要么依賴草原而占據西域,南下犯境,要么在國家的統一進程中歸于瓦解,或內附、或融合、或遷徙、或遠遁,有的甚至導致橫跨歐亞范圍的部族流動與征伐。于是,中國及絲路沿線地區的各民族之間,均有劇烈的人口大遷徙以及文化大交流發生。在此歷史與文明的發展過程中,充滿了陣痛、沖突,甚至停滯和蛻變,由此催生了新的民族格局和國家生態[4]。

在中國2000多年間的絲綢之路通行期,大規模的民族交流和融合曾發生過4次,即春秋戰國時期的秦、晉、燕、趙與戎族間的交流融合、魏晉南北朝時期“五胡”與漢族的交流融合、唐宋元時期的多民族交流融合、明清時期西北諸族的交流融合。每次民族間的交流融合,都助推了中國文化的自信發展,為中華民族注入了新的活力,為國家民族的強盛和繁榮發展帶來持久動力。第一次融合之于春秋戰國和秦統一的多民族國家的形成,第二次融合之于隋唐一統和盛唐文明的出現,第三、四次融合之于元、明、清一統局面和多民族統一國家的定型,在民族融合交融中,一些古老的民族融入漢族,一些民族退出歷史舞臺,在融合中又誕生一些新民族,如維吾爾族、蒙古族、藏族、回族、東鄉族、裕固族、撒拉族、保安族等都是在近幾百年才形成的中華大家庭新成員,其中東鄉族、裕固族、保安族是甘肅省特有的3個少數民族。

在中國經營西北的歷史進程中,伴隨民族的融合與交流,絲綢之路發揮了諸如國防運輸、商貿流通、文化傳輸、文明生長、民族融合等多重功能。絲綢之路甘肅段的功能也在這一過程中得到進一步拓展和提升。

(三)絲綢之路甘肅段與沿線國家的文化交流

絲綢之路除了傳輸絲綢及其他大量物品外,必然會將與之相關聯的文化、宗教、各類發明創造和技術等傳播得更遠、更廣泛,也更快捷。與物質商品的傳輸與交流相比較,諸如宗教、藝術等非物質領域的傳輸與交流,產生了更為深遠的影響。

絲綢之路2000多年的文化交流史,先后掀起了3次文化交流高潮。第一次發生在絲綢之路開辟時的漢代,主要以中原與西域之間的文化交流為主;第二次發生在晉至唐朝時期,主要在中國與印度、中西亞、東羅馬帝國之間展開,尤以佛教文化的傳播交流最為突出;第三次則是發生在明代以來,隨著西方傳教士的來華,其主要內容為天主教和近代科技的傳入,當然這一過程主要通過海上絲綢之路完成的。除此之外,還有其他科技的傳入,也深深地影響著中國的科技進步與社會生活的改善。

(四)絲綢之路甘肅段與西北邊疆的統一

絲綢之路甘肅段是歷史上維系中國西北邊疆穩定統一的重要環節。絲路商貿往來活動不僅僅是一種單純的經濟行為,更是政治、經濟、軍事的多重復合體,對我國西北邊疆的安定和鞏固起到了促進作用。歷史悠久的絲路商貿往來,通過甘肅相互依存的商貿聯系,加強了西北地區人民之間的團結,從而在抵御外侮、維護祖國統一、鞏固西北邊疆中發揮了不可替代的作用。絲綢之路甘肅段所維系的西北商貿往來不僅緣于歷史上已經形成的西北邊疆各族和諧的民族關系,而且進一步加深和推進了民族凝聚力和民族認同感。

二、絲綢之路甘肅段價值認知

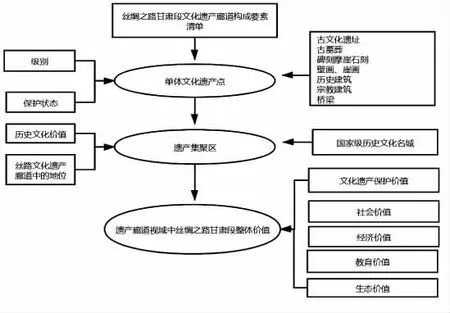

基于遺產廊道維度認知絲綢之路甘肅段的價值,本研究采用分層級評述的方法,對“點狀”遺產、“面狀”遺產區以及“線狀”文化景觀依次進行價值評判。每一層級的價值評價因對象、標準和方法不同,形成逐一遞進的關系(如圖1)。具體而言,根據絲綢之路甘肅段文化遺產廊道構成要素,第一層次的單體文化遺產點價值認定,主要以“具有歷史、藝術、科學價值的古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁畫”[5]為對象,根據國家文物行政主管部門認定并公布的文物保護單位級別為價值評判標準,并結合各個單體遺產保護開發狀態予以綜合評定。第二層次的遺產區域價值認定,以絲綢之路甘肅段4個歷史文化名城(國家級)作為考察對象,根據其擁有的歷史文化價值以及在絲綢之路文化遺產廊道構建中的地位和作用進行定性描述。第三層次的絲綢之路甘肅段遺產廊道的價值認定,是絲路文化遺產廊道構建后將要發揮的作用,主要表現在文化遺產的保護、社會、經濟、教育以及生態等方面的價值發揮。

圖1 絲綢之路甘肅段文化遺產廊道價值認知思路圖

(一)絲綢之路甘肅段單體文化遺產點的價值

歷史文化遺產是前人創造的全部物質財富和精神財富,與人類實踐活動有著密切聯系的歷史遺存和文化載體,或者說歷史文化遺產是人類實踐活動的產物,它深深地打上了人類活動的歷史印記。絲綢之路甘肅段上的文化遺產是絲路發展歷史、族際交往活動等的記錄,其承載著豐富的歷史文化信息。《中華人民共和國文物保護法》第二條中明確提出具有歷史、藝術、科學價值的文物,受國家保護。其實文化遺產在被人們認識和利用的過程中,其價值屬性得到不斷地豐富和深化,衍生出獨特的存在價值和經濟價值、精神價值。

1.歷史文化價值。作為絲路歷史發展的遺存和見證,絲綢之路甘肅段上的文化遺產必然與一定的歷史時空相聯系,其物質遺跡不僅僅是絲綢之路自身發展的反映,也是在漫長歷史進程中沿絲路生活的各個民族的社會活動狀況、自然生態狀況與社會發展水平的體現。透過這些記錄著歷史信息的物質載體,使我們更清晰地認識絲綢之路不同歷史時期的發展狀況,了解族際間的社會關系;同時,其本身承載著豐富的文化信息,是絲綢之路甘肅段及沿線民族文明史的文化載體和歷史見證。

2.藝術審美價值。在絲綢之路甘肅段上的眾多文化遺產中,諸如物質文化遺產和非物質文化遺產均蘊涵著不同層次的藝術審美價值,不但給人帶來審美、欣賞和愉悅的精神享受,而且在這一審美過程中也陶冶了人們的情操,豐富了人們的精神生活。絲綢之路藝術審美的潛在價值之一,是以特殊的方式表達和樹立人類命運共同體意識。絲綢之路上的藝術創造和交流,源于人的精神需求,都是求真向善達到自由境界的產物,它潛藏著人類情感相通性、命運共同體意識和合作精神的因子,蘊蓄了可借鑒的資源。絲綢之路藝術疏導、撫慰、滋養、激勵、平衡著人類在物質活動和相互交流中的精神困惑,安頓著人們的心靈。形象地、情感地、想象地、審美地表達不同文化精神,不僅帶來藝術的新奇感和審美性,還因為可以突破單維度的國家民族、宗教和生活的局限,有可能給當代人類建構一種新的精神家園和心靈皈依,一種通過藝術化解時代難題的范例,一種表達共同情感、增強互相了解、理解的心理場域,一種通過政治、經濟、軍事、外交手段不易達到的目的,一種無目的的目的,一種無功利的功利,一種“無用”的大用,這是其他領域和表達方式所不能做到的[6]。

3.科學研究價值。文化遺產因其承載著重要的歷史和文化信息,需要進行科學研究,其歷史時期的社會經濟發展水平、科技水平以及人類活動能力成為特定科學研究的歷史佐證,為歷史研究提供第一手珍貴的史料。物質文化遺產是以具體的實物形式保存下來的體現文化方面的遺產,在一定意義上歷史遺跡和遺物是一定時期科技和生產力水平的反映,說明一定時期的社會經濟、軍事以及文化狀況。根據唯物史觀,凡勞動生產者的創造,都受限于當時生產力水平,無法制造出超越時代的科技水平的產品。非物質文化遺產是相對于物質文化遺產而言,是指歷代人們積累的傳統知識和實踐,具有科學或潛科學的價值。該技術一般不見于文獻記載,但仍然在民間存活。由于不同民族、族群所處的地理環境不同,其生產生活方式有別,產生了各自解決人與自然、人與社會所遇到困難的獨特方法和技術,是人類智慧的結晶,今天仍然被人們所利用,給人們的生活帶來方便。

4.經濟價值。文化遺產是“非賣品”,但人們可以從中獲得消費服務,諸如文化、精神、休閑以及娛樂等,從而使文化遺產有了經濟價值。文化遺產的經濟價值一般表現在兩個方面,即直接經濟價值和間接經濟價值[7]。文化遺產的直接經濟價值是指其作為旅游資源可以進行運營的收益等。那么,絲綢之路甘肅段上文化遺產的經濟價值無疑是依托絲綢之路旅游開發所獲的經濟效益。豐富的絲綢之路文化遺產是其旅游資源的重要組成部分,其集中分布在風景名勝區和游覽勝地。絲綢之路上的很多縣域獲得了文化遺產旅游帶來的經濟收益,甚至該地區的文化遺產旅游發展成為區域經濟發展的拉動力和支柱產業。文化遺產的間接經濟價值是指其作為一種特殊的資源,對關聯產業發展起帶動作用,使得消費范圍拓展,就業機會增加。消費者以絲路文化遺產作為旅游目的地,從旅游信息獲得—決定進行旅行—實施空間移動的過程中,完成了這一系列的旅游體驗,因消費活動而衍生出的系列旅游關聯產業,就是對絲路文化遺產所在地的經濟發展做出的間接貢獻。

5.精神價值。文化遺產是一個國家和民族文化傳統和民族精神的外在形式。絲綢之路上的文化遺產是各民族長期以來形成的共同心理結構、意識形態、生活習俗等特點的體現,浸潤著地方民族的智慧、思想和民族精神,是地方文脈的重要內容,是地方歷史的記憶,有助于彰顯“地方身份”,形成“地方認同”,共建地方意識形態,對形成沿線區域各族人民強大的凝聚力有激勵作用。

(二)絲綢之路甘肅段單體文化遺產點價值等級評價

1.對象選定

根據《文物保護法》第二條第一款中有關規定,本文選取絲綢之路甘肅段文化遺產廊道要素構成中的“古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁畫、近代現代重要史跡和代表性建筑等”7個遺產細類中省級以上文化遺產共1315項遺產資源作為評價對象。

2.評價標準

《文物保護法》規定,“古文化遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁畫、近代現代重要史跡和代表性建筑等不可移動文物,根據它們的歷史、藝術、科學價值,可以分別確定為全國重點文物保護單位,省級文物保護單位,市、縣級文物保護單位”[5]。經文物行政管理部門組織專家鑒定并核定公布的文物保護單位級別是其遺產核心價值的集中體現和高度概括,具有權威性。因此,級別高低是單體文化遺產價值大小的充分表征。本文綜合單體物質文化遺產價值級別與保護開發現狀做具體分析,探尋其間的必然聯系,評價以往的保護實踐并指導遺產廊道構建后的保護工作。

3.評價結論

根據絲綢之路甘肅段文化遺產廊道要素的級別構成分析,經專家鑒定并由相應文物管理行政部門核定并公布級別的單體文化遺產點總計為679項,說明這些遺產點價值較高,需要加強重點保護。其中,列入省級的遺產點數量最多,達532項,該等級涵蓋的價值級別范圍較廣是主要原因之一;列入國家級即全國重點文保單位140項,此140項是國務院文物行政部門對其重大而顯著價值的評價與認定;列入世界級文保單位7項,此7項是由聯合國發起、聯合國教育科學文化組織評價與認定,世界文化遺產是文化的保護與傳承的最高等級,世界文化遺產屬于世界遺產范疇。綜上,絲綢之路甘肅段679項單體物質文化遺產點是被認定并公布為文物保護單位,具有突出的價值,極大地提升了絲路整體歷史文化價值品位,彰顯了絲路建設文化遺產廊道的適宜性和必要性。

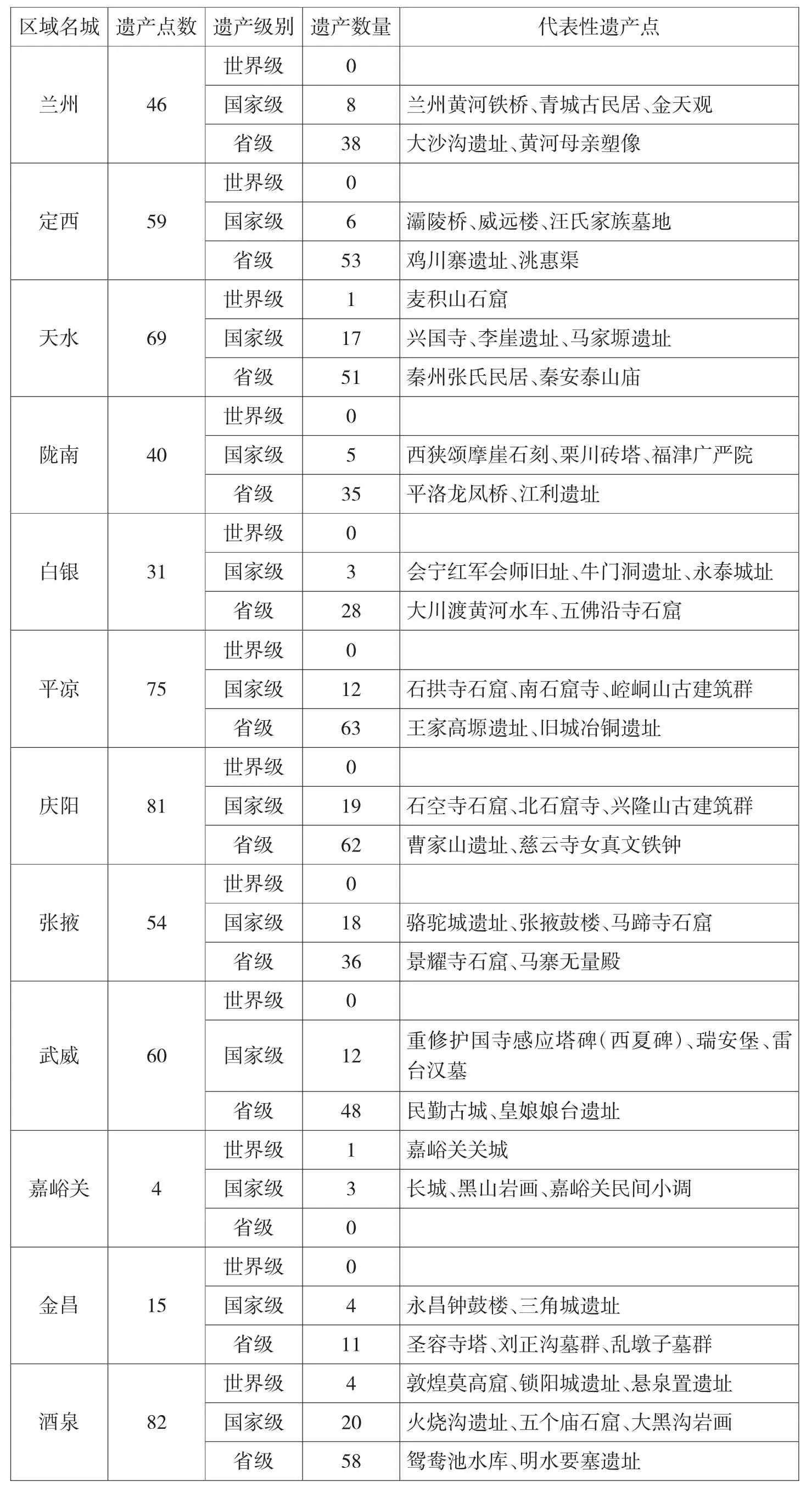

根據單體文化遺產的價值分級,結合絲綢之路甘肅段途經的區域進一步分析文化遺產點的區域分布狀況,分析結果如下:

表1 較為直觀地反映了各個級別的單體文化遺產的區域分布狀況。國家級文物保護單位在各區域均有分布,但數量較少,酒泉市、慶陽市和張掖市的數量靠前,居前三位;省(區)級文保單位其分布存在明顯的區域差異,平涼市最多,達到63項,酒泉市居次,定西市、天水市和武威市數量接近,分別有53項、51項和48項,其余區域依次降低,嘉峪關市最少,沒有省級文化遺產點;世界級文保單位存在非常懸殊的區域分布狀態,酒泉市最多,到達4項,天水市、嘉峪關市和臨夏市各1項,其余區域沒有世界級文化遺產點。不同級別遺產點在酒泉市、天水市和臨夏州均有分布,且酒泉市3個級別的數量均居此3個區域之首,說明酒泉市文化遺產點數量最多且價值最突出,在絲綢之路甘肅段整體范圍占有舉足輕重的地位。嘉峪關盡管無省級遺產點,但其區域統計范圍有限,而世界級、國家級兩個級別的遺產點均有分布,其文化遺產價值也非常之高,也體現了嘉峪關市在提升絲綢之路甘肅段文化價值中的重要地位。

表1 絲綢之路甘肅段沿線各區域單體物質文化遺產點等級分布狀況(項)

(三)絲綢之路甘肅段單體文化遺產價值等級與保護開發狀況綜合評價

單體遺產的價值等級是其歷史、藝術、科學價值的客觀反映,同時也反映出其是否需要或者是否有可能進行保護和開發利用。單體遺產價值等級與其保護的必要性和緊迫性呈正相關。文化遺產資源開發利用潛力與其價值高低息息相關,但其是否具有開發的可能性則受到多重因素綜合的制約。以下試對絲綢之路甘肅段679項已列單體文化遺產的保護開發狀況進行具體分析。

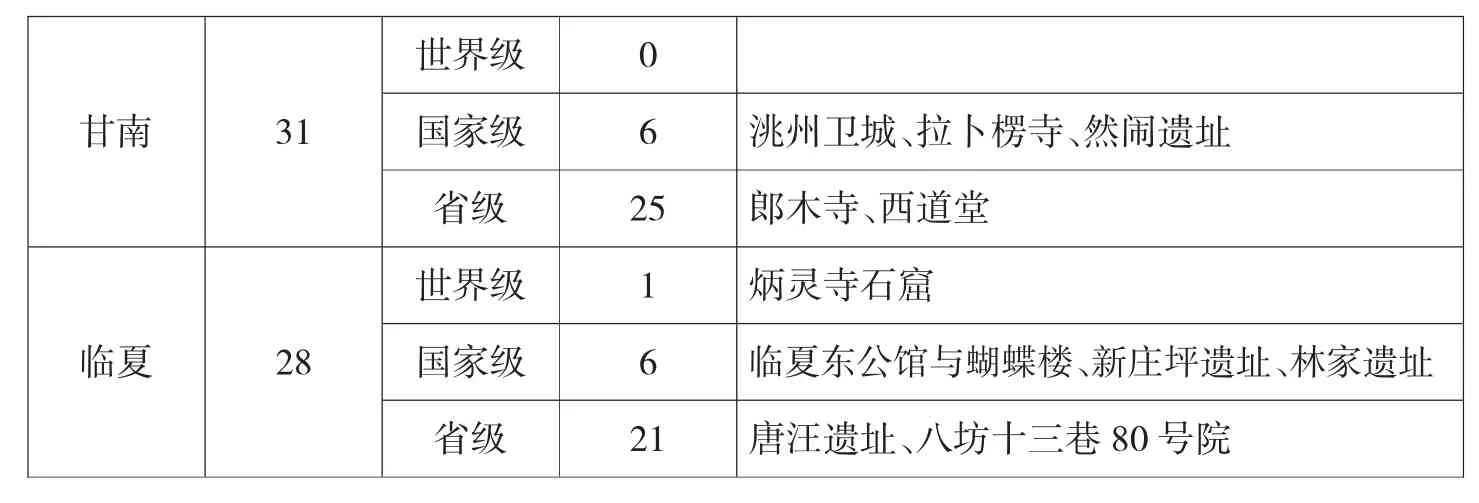

?

圖2 顯示,在世界級、國家級2個價值等級最高的文化遺產點中,有100%和85.03%的遺產資源的保護開發呈良好狀態,前景向好;僅有數量非常小的遺產點開發利用呈較差狀況,應重點加強改善。而在占據基數最大的省級文保單位中,保護開發占比最大的是一般狀態的單體遺產,有255項,占比48.57%,具有較足的保護開發后勁;保護開發呈良好狀態的遺產點占比也較高,有134項,占比25.52%。在省級單體遺產中,呈保護較差狀態的遺產點數量在各個級別中占比最多,我們認為與該級別的遺產數量多、體量小、級別低有關,相對而言對其保護開發力度有限。綜上,絲綢之路甘肅段上的單體文化遺產價值等級與其保護開發狀況呈正相關,充分說明目前已經實施的保護開發工作是卓有成效的,基于此,未來保護開發實踐應從遺產點實際情況出發,進一步整合有關保護開發要素,對良好保護開發現狀的遺產點加大推進保護進程與實踐;對一般保護現狀的單體遺產,對其保護開發應該進行聚集力量改善和提高,力爭達到良好狀態;對保護現狀較差的單體遺產,應該以問題為導向,保護開發工作中存在的問題有針對性地加以解決,漸進提升其現存保護開發狀況,從而達到整體推進單體文化遺產的保護與開發利用價值。

圖2 各級文化遺產點保護開發狀況圖

三、絲綢之路甘肅段遺產聚集區的價值

眾多的單體遺產沿絲綢之路甘肅段線路網絡呈“點”狀分布,遺產點在某些區域自然集聚形成幾處“面狀”的遺產聚集區。我們選擇絲綢之路精華區段上國家歷史文化名城作為文化遺產聚集區,是緣于國家歷史文化名城是中華民族的優秀歷史文化遺產。國家歷史文化名城一般是文物保存非常豐富,歷史建筑集中成片,傳統格局和風貌得到完整保存,曾經是歷史上的政治、經濟、文化及交通中心,或者是軍事要地,或者有重大歷史事件發生,或者其傳統產業、重大歷史工程對當地有重要影響,或者可以代表本地區建筑特色、民族特色的城市。絲綢之路甘肅段的國家級歷史文化名城具體包括敦煌(1986年第二批)、張掖(1986年第二批)、武威(1986年第二批)和天水(1994年第三批),這些文化遺產區不僅僅匯聚了大量的文化遺存,而且也匯聚了價值極高的歷史文化遺產點,并凝聚、引領著絲綢之路上眾多的單體文化遺產點的各種價值內涵,共同構成并提升了絲綢之路整體文化價值。

敦煌市是甘肅省酒泉市代管縣級市,位于河西走廊的最西端,地處甘肅、青海、新疆3省(區)的交匯處。“敦煌”的詞源為漢朝以前的當地少數民族語言之漢譯。敦煌是古絲綢之路上的咽喉重鎮,自漢武帝建郡以來,這里不僅是開拓疆土、經營西域的前哨陣地,更是古代華戎交匯的大都會,是古代中西文化交流的中心。敦煌是一座古老的歷史文化名城,藝術寶庫、兩關遺存享譽中外,古道長城、烽燧驛站星羅棋布,雅丹地貌、名山神泉久負盛名。敦煌莫高窟,是中國和世界聞名的珍貴歷史文化遺產之一,是世界上現存最大的佛教藝術寶庫,是融建筑、雕塑、壁畫三者于一體的立體藝術,是中國古代藝術史的百科全書;漢長城玉門關、陽關邊陲重關家喻戶曉。

武威市位于甘肅省中部,河西走廊的東端。武威古稱涼州,六朝時的前涼、后涼、南涼、北涼,唐初的大涼都曾在此建都,是五朝古都,歷代王朝都曾在這里設郡置府。武威是漢武帝為彰顯驃騎將軍霍去病擊敗匈奴“武功軍威”而命名,是古代中原與西域經濟、文化交流的重鎮,是“絲綢之路”的要隘,一度成為北方的佛教中心。著名的涼州詞曲、西涼樂、西涼伎都在這里形成和發展。天梯山石窟被譽為“中國石窟鼻祖”,雷臺漢墓出土了稀世珍寶“銅奔馬”,白塔寺見證了西藏正式納入中國版圖的歷史,明長城穿境而過,烽燧、驛、堡、寨等古遺址星羅棋布……張騫出使西域引進葡萄種子后,武威就開始種植釀酒,所釀葡萄酒成為歷朝貢酒,是“中國葡萄酒故鄉”。世界上唯一的白牦牛故鄉在武威天祝縣。武威著名景點還有文廟、天祝三峽等。

天水市位于甘肅省東南部,是中華民族和華夏文明的重要發源地之一,享有“羲皇故里”“媧皇故里”“軒轅故里”的殊榮。人文始祖伏羲女媧文化、新石器時代大地灣文化、戰國時期馬家塬文化、秦早期文化、漢晉時期佛教東傳之后形成的麥積山石窟文化、三國街亭古戰場文化等都是留存在這片土地上的重要文化遺產。天水地處隴山之西,是絲綢之路西出長安的第一重鎮,是西北絲綢之路和西南絲綢之路(后形成茶馬古道)的交匯點,多種文化交流融合。這里有國內唯一伏羲塑像的伏羲廟,中國四大石窟之一,“東方雕塑館”的麥積山石窟和玉泉觀、南廓寺等著名景點。

張掖市位于甘肅省西北部,河西走廊中段,以“斷匈奴之臂,張中國之掖(腋)”而得名。張掖古稱“甘州”,即甘肅省名“甘”字由來地,是古絲綢之路重鎮,河西四郡之一,歷代中原王朝在西北地區的政治、經濟、文化和外交活動中心,自古就有“塞上江南、金張掖、桑麻之地、魚米之鄉”之美稱。這里有1000多年前建造的有亞洲最大室內臥佛的張掖大佛寺,有1500多年前建造的有世界上最大的室內坐佛的山丹大佛寺,有1600年前開鑿的馬蹄寺石窟群,有漢代黑水國、北涼古都駱駝城遺址等,還有亞洲最大的軍馬場———山丹軍馬場。張掖地貌集雪山冰川、森林草原、沙漠戈壁、河流湖泊、綠洲濕地等多元地貌聚于一域,其中丹霞地貌與彩色丘陵景觀復合區被美國《國家地理》雜志評為世界十大神奇地理奇觀。

上述4個文化遺產聚集區是絲綢之路甘肅段遺產價值的核心區域,輻射并帶動遺產保護區域內遺產價值的發揮和開發利用,并體現集聚效應。各個遺產點的價值互相補充、相互襯托,大大豐富了文化遺產的區域歷史文化內涵,并借助“國家級歷史文化名城”品牌效應,給絲綢之路甘肅段平添了更豐富的內涵,使其更具吸引力。同時,作為整體保護對象,文化遺產聚集區在促進區域文化認同和民族整體意識層面遠超單體遺產點的價值。文化遺產聚集區通過區域文化遺產要素群集和歷史環境的烘托,很好地串聯、延伸地方歷史文化成為一個整體,會集與整合眾多遺產歷史信息,從而保留并延續地方歷史文脈。以地方歷史文化為線索整合單體遺產形成的遺產聚集區更能增進地方民眾的文化認同感和自信心,增強其保護自身文化的自覺性。依托此4個遺產聚集區所擁有的價值,可以使絲綢之路甘肅段文化遺產在絲路遺產廊道整體構建中充當領頭羊,在此遺產區內更新理念、實踐探索,為絲綢之路甘肅段遺產廊道構建確保正確方向、找準路徑,為廊道范圍內其他地段的跟進奠定基礎,引領絲路遺產廊道所有構成區域為這一目標而努力。另外,這幾個國家歷史文化名城憑借資源稟賦,成為絲綢之路遺產廊道的重點區域和精品區域,有利于遺產廊道總體格局的形成。文化遺產聚集區的打造是絲路遺產廊道構建的“抓手”,只要這個“抓手”定位準確、推進有力,就能夠確保整體遺產廊道的發展方向不會偏移,就能夠整體把握絲路文化遺產廊道鏈之間的聯系,以免陷入遺產群建設沒有思路、主次不分的問題。

四、絲綢之路甘肅段遺產廊道的整體價值

絲綢之路甘肅段遺產廊道的整體價值,即將絲綢之路甘肅段遺產廊道建成后,應該發揮的作用。想要比較全面地把握絲路文化遺產廊道的整體價值,就應從歷史角度、現實角度和未來角度做出整體價值或功能的判斷。構建絲綢之路甘肅段文化遺產廊道,根本內涵和主題是其擁有的“文化性”,因此,以絲綢之路甘肅段文化價值為基礎而衍生出來的保護功能理應是遺產廊道的核心功能。同時,絲路文化遺產廊道也不能忽視其社會功能、經濟功能、教育功能以及生態功能。

(一)文化價值

文化價值是文化遺產所具有的“本底價值”,是其他價值和功能演化的基礎,也是遺產保護的最根本對象,能夠從自身保留的原始信息和人類活動的歷史信息以及承載的歷史文化內涵和精神氣韻中體現出來。絲綢之路甘肅段文化遺產廊道由1315項單體文化遺產、自然遺產組成并匯聚形成4個遺產聚集區,作為文化遺產、自然遺產、非物質遺產等共享共存的廊道遺產,其文化價值顯而易見高于某一單體遺產的價值。絲綢之路甘肅段也是區域民族間的歷史活動和歷史聯系的見證和反映,是甘肅乃至中國西北邊疆民族地區的文化瑰寶,是各民族不斷進行文化、意識以及精神的傳播與交流的物質載體,是客觀存在的文化之物證。建設后的絲路遺產廊道可以為絲綢之路這條線狀文化景觀提供整體保護戰略,在加強對文化和自然遺產進行保護的同時,也有利于遺產廊道歷史地段、歷史名城(鎮、村)等歷史環境的保護與延續,復興絲綢之路歷史地位,打造絲綢之路文化品牌,為絲路文化產業及文明建設服務。

(二)社會價值

通過對遺產自身歷史信息的解讀、整合與提煉,可展現遺產所蘊含的社會價值。遺產的社會價值因其珍稀性、易失性而顯得更為重要,也是遺產保護和利用的根本原因。一般情況下,遺產的社會價值總是針對社會總體,只有建立全民價值認知,社會價值才能真正體現,進而保護好文化遺產。

絲綢之路甘肅段文化遺產廊道的社會價值同樣蘊藏在每一個遺產要素上,需要了解各個遺產要素的信息并從整體視角的高度來概括看似零散的歷史記憶。通過對絲綢之路甘肅段的考察,可知其不僅僅是甘肅歷史上的一條民間貿易通道,還是沿線區域各民族接觸、聯系并相互交流的文化橋梁,是民族團結、邊疆穩定與鞏固的政治紐帶,是邊疆各民族相互依賴、保障日常生活所需的生命動脈。絲綢之路甘肅段在我國西北邊疆的歷史進程中,在安疆固邊、民族團結、經濟發展、文化繁榮等領域均發揮了一定的社會作用,因此,構建絲綢之路甘肅段文化遺產廊道以保護珍貴的歷史文化遺產刻不容緩。同時,其歷史發展過程及人類活動的種種記憶是地方文脈的重要內容,對彰顯“地方身份”,形成“地方認同”以及共建地方意識形態大有裨益。

(三)經濟價值

經濟價值是遺產實用價值的體現,一般而言,經濟價值遠在其社會價值之下,且受市場影響而波動,呈現動態性、變化性和時效性等特點。

絲綢之路甘肅段的經濟價值是其社會價值的必然產物,只要社會價值存在,其實用性所決定的經濟功能就一定會發生。人們對遺產進行保護和利用是緣于其擁有經濟價值的直接動因。絲路遺產廊道經濟功能的有效發揮,既可以促進地方經濟發展與繁榮,也可以獲得部分文化遺產保護資金,從而實現文化遺產業的可持續發展目標。文化遺產經濟功能的放棄,實質是一種對文化遺產資源的浪費[8]。

遺產經濟功能發揮的重要途徑是將其產業化,其中,最重要和普遍的形式是遺產旅游。通過規劃與構建遺產廊道,建設整體的游道系統、解說系統,加上文化遺產資源的良好保護,為廊道區域范圍內的遺產旅游的發展提供了有利條件,保障了絲路遺產廊道經濟功能的實現。

在歷史上絲綢之路甘肅段不僅發揮了重要的經濟聯系的作用,還有效保障了各民族的生活所需,大大加快了貿易往來和經濟發展。今天,絲綢之路甘肅段的通道運輸功能基本被現代交通網絡和設施所取代。絲綢之路甘肅段文化遺產廊道的經濟功能比各孤立遺產資源的經濟價值明顯更強,它不僅表現為遺產廊道旅游所帶來的直接經濟收益,更促進了廊道區域各經濟要素的流動,全方位加強廊道區域各項經濟合作,擴大社會、經濟總收益,實現經濟創收與遺產資源保護的良性互動。

(四)教育價值

遺產廊道的教育功能不僅是人類文化傳承和歷史延續的重要方式,也是人類文化發展、創新與社會進步的重要途徑。其教育功能主要表現在:一是遺產保護本體方面。遺產廊道本身就是世界文化遺產界針對大型線形文化遺產提出的新的保護方法和模式。絲綢之路甘肅段文化遺產廊道的構建,能夠喚醒沿線民族對自身文化遺產重視的意識,并自覺投入傳承保護其身邊文化遺產的行動中,乃至將民族文化遺產上升為國家文化財富的高度。二是民族精神教育方面。遺產廊道是特定歷史階段人類交往活動、重大事件的記錄,對于國家和民族都具有重要地位。遺產廊道的精神教育不僅可以喚起民眾的家國情懷、歷史感,更能升華為民族精神培育與愛國主義教育,增強民眾的自豪感,有力推進民族精神文明建設。三是遺產知識傳遞和學習方面。遺產廊道跨越時間長、體量龐大、要素復雜,囊括了各方面的豐富知識。對絲綢之路甘肅段文化遺產廊道的認識和了解,可以增知益智,開闊眼界,啟迪思維,體現了教育功能的基礎層面。

(五)生態價值

遺產廊道是美國“綠道系統”和遺產區域保護思想相結合的產物,“綠道”思想關注線形區域生態環境的保護與建設,因此,遺產廊道概念本身就充分重視自然生態環境的保護與教育功能。遺產廊道的識別與構建,離不開“自然對文化資源的重要性”這一標準,該標準強調廊道內的自然要素是人居的基礎,也是遺產廊道構建的自然地理基礎。廊道內的自然重要性的評價需要關注自然景觀、自然歷史、場地以及景觀的主體等因素。遺產廊道的構建是一項重要的區域生態基礎設施,是遺產廊道生態功能的體現。

絲綢之路甘肅段是世界上地勢差異最為復雜的區域之一,其高山峽谷地貌獨特,具有復雜多變的天氣與氣候現象,也是生物多樣性體現最為豐富的地理區域,但環境容量有限、生態環境脆弱。區域內有多個國家級或者省級自然保護區,使絲路遺產廊道不僅擁有優越的自然生態環境,也奠定了遺產廊道生態保護目標的實現基礎。

總之,絲綢之路甘肅段遺產廊道的整體價值體系中各構成價值與功能間是內在統一與矛盾的關系統一體,需要科學地指導絲綢之路甘肅段文化遺產廊道的建設和保護,充分尊重各遺產資源的自身文化價值,在遺產資源保護基礎上實現它們的社會價值。同時,在全面展現其社會價值的過程中,發揮絲路遺產廊道的經濟功能,實現各遺產資源的經濟價值,為遺產廊道的保護提供資金支持和物質保證,進一步保障遺產廊道教育功能和生態功能的實現,真正達成遺產廊道多贏的目標定位。