改良封閉式負壓引流技術在骨外科創傷治療中的應用效果分析

劉 杰,葛曙光,姜 輝(通訊作者)

(溧陽市人民醫院骨科 江蘇 溧陽 213300)

骨外科創傷患者往往伴有大面積的皮膚軟組織損傷,在骨科中發生率極高,其傷口愈合較慢,以往臨床多采取開放式換藥方式,不僅給患者帶來巨大的痛苦,而且傷口滲液不利于愈合,需多次換藥方可愈合[1-2]。負壓引流技術可促進傷口愈合,傳統封閉式負壓引流技術需多次更換敷料,使得傷口發生滲液等不良情況,極易引起導管堵塞、創面感染,因此改良封閉式負壓引流技術應運而生[3-4]。本文結合溧陽人民醫院骨科2017 年11 月—2020 年11 月收治的骨外科創傷患者分組運用傳統封閉式負壓引流技術、改良封閉式負壓引流技術進行治療,對其應用效果進行研究分析,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取溧陽人民醫院骨科2017 年11 月—2020 年11 月收治的骨外科創傷患者66 例,根據入院順序的單雙號分為參照組和研討組,各33 例。參照組年齡23 ~64 歲,平均年齡(44.92±17.96)歲,男性21 例,女性12 例,受傷原因為交通事故傷14 例、運動損傷10 例、機器壓傷5 例、重物砸傷4 例,根據病灶位置分類為四肢開放性骨折19 例、軟組織損傷8 例、骨筋膜受損6 例;研討組年齡24 ~63 歲,平均年齡(45.06±18.07)歲,男性22 例,女性11 例,受傷原因為交通事故傷15 例、運動損傷11 例、機器壓傷4 例、重物砸傷3 例,根據病灶位置分類為四肢開放性骨折18 例、軟組織損傷9 例、骨筋膜受損6 例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:與《骨科創傷-住院醫生指南》中關于骨外科創傷疾病的診斷標準相符合,創面面積超過25 cm2,患者年齡超過18 歲,具備清楚的意識,能正常配合醫護工作開展。患者及其家屬對于研究事項已充分了解,并自愿簽署知情同意書。排除標準:合并嚴重臟器損傷的患者,具有封閉式負壓引流相關禁忌的患者,存在危重病情表現或不正常精神狀態表現的患者。本研究已獲得醫學倫理委員會批準(倫理審批號:20170821)。

1.2 方法

所有患者入院后,均接受傷口清理操作,運用雙氧水、0.9%氯化鈉溶液等為其清洗傷口部位,之后為其敷設碘伏(濃度為0.05%)10 ~30 min。參照組患者運用傳統封閉式負壓引流技術,簡單處理完傷口后,于其創口表面敷設VSD 泡沫,注意敷設面積超過創口面積。如創口面積過大,可將敷料串聯在一起后敷設。之后縫合固定傷口,并采用濃度為75%的乙醇溶液進行傷口消毒。待干燥后,將創口采用醫用薄膜予以覆蓋,再由護理人員將負壓吸引機接通,此時控制壓力69 ~119 mmHg,期間仔細觀察患者創口位置的密封效果,避免漏氣情況發生。研討組患者運用改良封閉式負壓引流技術,創口表面敷設VSD 泡沫的操作及注意事項同參照組,然后去除輸血器末端的針頭,于軟管上剪出2 個側孔,再插入到泡沫性敷料中,要求全部敷料中插入此類軟管。由軟管接通負壓設施,聯通輸血器端口注入0.9%氯化鈉溶液,此時注意控制流速。治療期間,每間隔1 h 完全開啟閥門1 次,沖洗軟管,觀察到軟管中流出清澈液體時可停止沖洗。

1.3 觀察指標

對于兩組患者的敷料使用時間、更換次數、治療費用以及疼痛程度進行觀察與評價。其中疼痛程度通過視覺模擬評分表進行評價,評分越高反映疼痛程度越高,同時對其療效根據《骨科創傷-住院醫生指南》相關標準[5]予以評價。療效分為顯效、有效、無效3 個層級,經治療后患者的創面無壞死、水腫表現,傷口已完全愈合可評價為顯效;經治療后患者的創面無壞死,但出現一定程度的水腫情況,傷口面積有所減小可評價為有效;經治療后患者的創面無變化或加重可評價為無效。治療總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0 統計學軟件分析處理,計量資料以均數±標準差(± s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料以率[n(%)]表示,兩組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

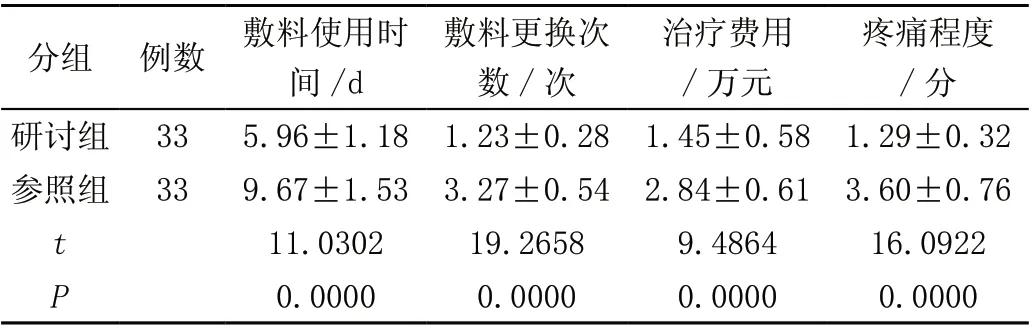

2.1 兩組患者敷料使用時間、更換次數、治療費用以及疼痛程度等指標的對比

研討組患者敷料使用時間、更換次數、治療費用均少于參照組患者,且疼痛程度低于參照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組觀察指標對比(± s)

表1 兩組觀察指標對比(± s)

敷料更換次數/次分組 例數 敷料使用時間/d治療費用/萬元疼痛程度/分研討組 335.96±1.18 1.23±0.28 1.45±0.58 1.29±0.32參照組 339.67±1.53 3.27±0.54 2.84±0.61 3.60±0.76 t 11.030219.26589.486416.0922 P 0.00000.00000.00000.0000

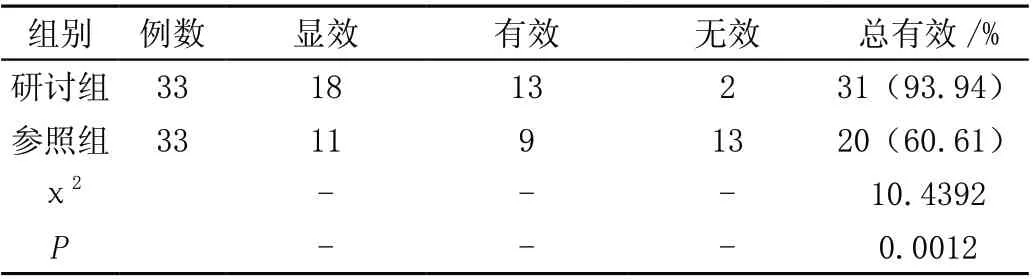

2.2 評價兩組患者的療效指標

研討組患者的治療總有效率93.94%高于參照組的60.61%,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者的療效指標對比(例)

3.討論

骨外科創傷在臨床骨科中較常見,患者的傷口多為開放性傷口,同時存在皮膚損傷、黏膜破裂等問題,而因傷口面積較大發生感染的事件較多,嚴重時出現傷口壞死、疼痛感加劇、治療難度加大[6]。傳統封閉式負壓引流技術可在一定程度上預防傷口感染,但失敗案例時有發生,究其原因主要表現在以下3 個方面:一是引流管壓力設置問題,由于骨科創傷患者的創面面積存在差異性,面對創傷面積過大的患者時,引流管中的負壓會明顯下降,從而減緩引流液的流速[7]。二是干燥的分泌物易阻塞引流管,患者的創傷面極易出現分泌物、血液等物資,其干燥后常阻塞引流管[8]。三是貼膜的密封性能較差,這是由于患者創傷面積受損、貼膜密封、皮膚壞死等情況均會影響貼膜的密封性,直接影響引流管內壓力[9]。改良封閉式負壓引流技術是在傳統引流技術中增加沖洗管敷料這一流程,操作簡便易行,且明顯稀釋創面的分泌物,降低干燥產生,延長敷料的使用壽命,同時降低患者的疼痛感[10]。

本文結果顯示,研討組患者敷料使用時間、更換次數、治療費用均少于參照組患者,且疼痛程度低于參照組,治療有效率93.94%高于參照組的60.61%,差異均有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,改良封閉式負壓引流技術在骨外科創傷治療中的應用效果良好,可加速創面愈合,同時滿足經濟易行原則,值得臨床應用。