度量衡制頒行與秦漢國家權力

孫聞博

一、問題的提出

秦漢首次建立起中央集權官僚帝國,通過層層銜接的有效行政管理,實現對基層編戶的直接統治。而這其中,度量衡制的統一及推行,是國家權力在政治、經濟、軍事、交通諸層面發揮聯結作用的重要一環,對帝國體制的確立及鞏固,意義重大。秦在技術層面的優勢,為兼并六國、實現統一發揮了重要作用。(1)王子今:《秦統一原因的技術層面考察》,載《社會科學戰線》,2009(9)。度量衡制的考察,也有助于從技術層面加深對秦漢國家制度與國家權力的理解。張政烺先生認為,商鞅變法已著手進行的“統一度量衡制度主要是為了官吏的考績”(2)張政烺:《古史講義》,104、308頁,北京,中華書局,2012。類似表述又見125、314頁。。參據此說,相關措施對中國古代官僚制的形成完善同樣必要。

中國古代度量衡研究向以秦漢時期為緊要。不過,作為秦漢典制的重要構成,度量衡制受傳世文獻記載之限,研究必須依靠度量衡實物的材料支持。吳承洛云:

度量衡乃實用之器,非若算數之學,憑之籍載可以無誤,音律之學,證以聲韻可強求者比;必須有實物以為佐證。(3)吳承洛:《中國度量衡史》上編,4頁,上海,上海書店,1984。此書由商務印書館于1937年初版。

明確交代度量衡器在實際研究中的意義。魏晉以降,學人多注重參考“實用之器”,以研究及制作有關器物。中國古代度量衡器也在宋代逐漸被納入金石學范疇,成為其中的一個類別。從現代學科角度而言,“度量衡器的研究乃是作為考古學之一分支的古器物學中的一個特殊部分,足以稱為相當具有特性的專門之學”(4)李學勤:《清華簡及古代文明》,546頁,南昌,江西教育出版社,2017。。與傳統“金石學”相別,作為“考古學分支學科”,它在文字方面又可歸入“銘刻學”范疇。(5)王巍總主編:《中國考古學大辭典》,2頁,上海,上海辭書出版社,2014。歷史文獻學及金石學著作雖對度量衡器時有著錄,但開展專題性系統搜集并進行科學整理考訂者,當推國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編《中國古代度量衡圖集》(以下簡稱《圖集》)(6)國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,北京,文物出版社,1984。,共收入先秦至清的度量衡器242件。秦漢度量衡器著錄及研究的最新成果為熊長云編纂《新見秦漢度量衡器集存》(以下簡稱《集存》)(7)熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,北京,中華書局,2018。,共收器50余件(組)。得益于實物資料支持,學界對秦漢度量衡的專題研究,多有開展。(8)丘光明:《中國歷代度量衡考》,北京,科學出版社,1992;孫機:《漢代物質文化資料圖說》,北京,文物出版社,1990,另有上海古籍出版社2011增訂本、中華書局2020修訂本;郭正忠:《三至十四世紀中國的權衡度量》,北京,中國社會科學出版社,1993;丘光明等:《中國科學技術史:度量衡卷》,北京,科學出版社,2001;趙曉軍:《中國古代度量衡制度研究》,中國科學技術大學博士學位論文,2007;趙曉軍:《先秦兩漢度量衡制度研究》,上海,上海交通大學出版社,2017;中國社會科學院考古研究所編著:《中國考古學·秦漢卷》,160-163、171、758-769頁,北京,中國社會科學出版社,2010;姜波:《秦漢度量衡制度的考古學研究》,載《中國文物科學研究》,2012(4);熊長云:《秦漢度量衡研究》,北京大學博士學位論文,2017;熊長云:《秦詔銅箍殘件與秦桶量之復原——兼論桶量與斛量之更替》,載《故宮博物院院刊》,2017(3);熊長云:《西漢居攝元年銅衡桿考》,載《國學學刊》,2017(2);熊長云:《從“升龠制”到“升合制”》,載《考古》,2019(11),等。不過,我們在梳理文獻、考訂文物的基礎上認為,度量衡制與秦漢國家權力的關系有必要加以集中思考。

本文重視秦漢度量衡制設計、施行的基本問題,進而探討度量衡制頒行與秦漢國家權力,不僅注重自上而下的推行與管理,也留意自下而上的應對與操作。(9)研究借鑒“以人為中心的關系思維”的視角,進而嘗試納入更多內容。參見侯旭東:《什么是日常統治史》,12-13、223-254、303-308頁,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2020。具體從度量衡制與律歷、禮樂,度量衡制與君主權威,度量衡制與行政管理三個方面,結合新舊材料,予以考述。

二、度量衡制與律歷、禮樂、政治合法性

度量衡雖然與社會經濟生活關系密切,但是在中國古代政治文化中,卻更多是與鐘律直接相關,進而與禮樂、王朝政治合法性發生聯系。因是之故,度量衡在典章制度中,屬于律歷內容的一部分。《書·堯典》曰“同律度量衡”,孔穎達疏“律者,候氣之管。而度、量、衡三者,法制皆出于律”。(10)《尚書注疏》卷三,載阮元校刻:《十三經注疏》,268、269頁上欄,北京,中華書局影印清嘉慶二十至二十一年江西南昌府學刊本,2009。自此以下,《漢書·律歷志》(11)參見陳立撰,吳則虞點校:《白虎通疏證》卷六《巡狩》,289-290頁,北京,中華書局,1994。《晉書·律歷志》《隋書·律歷志》《宋史·律歷志》等正史不僅對此有整體性反映(12)李林甫等撰,陳仲夫點校:《唐六典》卷三《尚書戶部》“金部郎中員外郎”條又云“凡積秬黍為度、量、權衡者,調鐘律,測晷景,合湯藥及冠冕之制則用之;內、外官司悉用大者”(81頁,北京,中華書局,1992)。近似內容參見杜佑撰,王文錦等點校:《通典》卷六《食貨六》,108頁,北京,中華書局,1988;王溥:《唐會要》卷六六《太府寺》,1364頁,上海,上海古籍出版社,2006。,而且所記一些細節也對這一歷史傳統多有體現。

需要指出,度、量、權衡之中,度者為首為先,它者以此為基。《漢書》卷二一上《律歷志上》云“量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也。本起于黃鐘之龠,用度數審其容”(13)班固:《漢書》,967頁,北京,中華書局,1962。,顏師古注“因度以生量也。其容,謂其中所容受之多少也”(14)班固:《漢書》,968頁,北京,中華書局,1962。關于東周秦漢時期利用尺度定義容積,設定尺度來設計制造量具,又可參看董珊:《楚簡簿記與楚國量制研究》(原載《考古學報》,2010年第2期),載《簡帛文獻考釋論叢》,218頁,上海,上海古籍出版社,2014。。而在度器之中,尺的功能非常重要。《隋書》卷一六《律歷志上》“審度”條“諸代尺度一十五等”之“一、周尺”記“晉泰始十年荀勗律尺,為晉前尺”,引徐廣、徐爰、王隱等《晉書》云:

武帝泰始九年,中書監荀勗,校太樂八音,不和,始知為后漢至魏,尺長于古四分有余。勗乃部著作郎劉恭,依《周禮》制尺,所謂古尺也。依古尺更鑄銅律呂,以調聲韻。以尺量古器,舉本銘尺寸無差。(15)

《隋書》卷一六《律歷志上》“候氣”條又記:

至于后漢,尺度稍長。魏代杜夔,亦制律呂,以之候氣,灰悉不飛。晉光祿大夫荀勗,得古銅管,校夔所制,長古四分,方知不調,事由其誤。乃依《周禮》,更造古尺,用之定管,聲韻始調。(16)⑥ 魏征等:《隋書》,402-403、395-396、406-407頁,北京,中華書局,1973。

前則內容又見成書較《隋書》稍晚的《晉書》卷一六《律歷志上》。(17)按“律呂”是古代校正樂律的工具,多用竹管或金屬管制成,共十二枚,每枚管徑相同,以管之長短定音之高低。一般從低音管算起,成奇數的六枚管稱“律”,成偶數的六枚管稱“呂”,合稱“律呂”。由于律呂以尺度為據,反映數字累積情況,因而與命數、氣數發生聯系,也用于占卜,預判吉兇勝敗。前則“中書監荀勗”,后則作“晉光祿大夫”,參《晉書》卷三九《荀勖傳》“(晉)武帝受禪……拜中書監,加侍中,領著作,與賈充共定律令……久之,進位光祿大夫。既掌樂事,又修律呂,并行于世”等材料(18)房玄齡等:《晉書》,490、1153頁,北京,中華書局,1974。,荀勗在西晉泰始元年(265年)為中書監、加侍中,領著作;在泰始七年(271年)與馮紞共勸晉武帝納賈充女為太子妃,之后進位光祿大夫,仍為中書監。荀勗校正太樂音色,發現不協和時,用所得古銅管以校曹魏杜夔所制律呂,實際在尋求古今尺度比較,進而發現魏尺較古尺長四分有余。于是,他派屬下著作郎劉恭按照《周禮》所載重新制作古尺,再據新造古尺鑄造新的銅律呂,進而用新律呂取代杜夔律呂來校正樂律,終使聲韻調和。前引孔疏“律者,候氣之管。而度、量、衡三者,法制皆出于律”,而“律”“候氣之管”實際又是以度為基,以尺為準。

《隋書》卷一六《律歷志上》“諸代尺度一十五等”之“十二、宋氏尺”條云:

后周鐵尺。

開皇初調鐘律尺及平陳后調鐘律水尺。

此宋代人間所用尺,傳入齊、梁、陳,以制樂律……

周建德六年平齊后,即以此同律度量,頒于天下。其后宣帝時,達奚震及牛弘等議曰:“竊惟權衡度量,經邦懋軌,誠須詳求故實,考校得衷。謹尋今之鐵尺,是太祖遣尚書故蘇綽所造,當時檢勘,用為前周之尺。驗其長短,與宋尺符同,即以調鐘律,并用均田度地……”……祖孝孫云“平陳后,廢周玉尺律,便用此鐵尺律,以一尺二寸即為市尺”。⑥

達奚震、牛弘等所議內容,又見《宋史》卷七一《律歷志四》。(19)脫脫等:《宋史》,1609頁,北京,中華書局,1977。上述先言劉宋尺在南朝齊、梁、陳皆得傳用,并成為制樂律的主要依憑。北周武帝宇文邕建德六年(577年)滅北齊,也選用此宋尺作為統一度量的標準而頒行北方。至北周宣帝宇文赟時,達奚震及牛弘上奏,提到有“后周鐵尺”與宋尺同長,乃北周名臣蘇綽所造,運用于調節鐘律、度地行田。他們認為,綜合各種情況,朝廷更宜推行鐵尺。所議當時雖未及確定,但隋滅陳,中國一統,終被采納。在這其中,不僅度者為首為先,它者以此為基,被再次提到,如“以此同律度量,頒于天下”;而且,尺對校正樂律的作用,也被數次提及,如“以制樂律”“以調鐘律”。同時,我們還可看到,即便出現“均田度地”這一關涉國計民生的均田制推行的重大內容,“以調鐘律”在敘述次序上仍然居前,“均田度地”僅以“并用”連綴居后,反映度量衡制頒行在律歷、禮樂上的重要性高于社會經濟功能。古代視禮樂、歷法等為王朝正朔法統的集中體現(20)最新研究參見馬新:《邾國故城出土新莽銅度量衡器銘文管見》、王子今:《王莽“宰衡”名號與度量衡新制的意義》,27-32頁,載《考古》,2018(8)。,度量衡制作為國家權力的重要來源,由此具有特殊的政治文化意義。

王莽制禮作樂,對頒行度量衡制便尤為重視。漢平帝時,“王莽秉政,欲耀名譽,征天下通知鐘律者百余人,使羲和劉歆等典領條奏,言之最詳”(21);稱帝之前,“廣延群儒,博謀講道,修明舊典,同律,審度,嘉量,平衡,鈞權,正準,直繩,立于五則,備數和聲,以利兆民,貞天下于一,同海內之歸”(22)班固:《漢書》卷二一上《律歷志》,955、972頁,北京,中華書局,1962。,并于正式稱帝的始建國元年正月朔日頒行了有關詔令。王莽制器對此也有反映。新莽度量衡器銘多稱“同律度量衡”(23)⑦ 山東大學歷史文化學院等:《山東鄒城市邾國故城遺址2017年J3發掘簡報》,載《考古》,2018(8)。,又多以“律”字啟端,后類除熟知的新莽嘉量“律嘉量籥……容如黃鐘”一類“律嘉量〇”的分量銘文外,既往著錄的始建國銅方斗、始建國銅升、始建國銅籥、始建國銅撮(24)國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,80-87頁,北京,文物出版社,1984。,皆是如此。《集存》新輯有新莽始建國元年律斤衡蘭承水盤,外底刻銘提到“律斤衡蘭承水盤……”(25)熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,120-123頁,北京,中華書局,2018。,山東鄒城市邾國故城遺址出土銅環權4件,分稱“律三斤”“律九斤”“律權鈞”“律權石”。⑦及至東漢,光和二年大司農銅斛、大司農銅權刻銘均出現下列內容:

依黃鐘律歷,九章算術,以均長短、輕重、大小,用齊七政,令海內都同。(26)國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,97、148頁,編號一四七、二〇九,北京,文物出版社,1984。

“黃鐘律歷”依然居首,排列在與社會經濟生活關系密切的“九章算術”之前。度量衡制的這一技術觀念,學人已有考述(27)孫機:《漢代黃鐘律管與量制的關系》(原載《考古》,1991年第5期),載《從歷史中醒來:孫機談中國古文物》,224-228頁,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2016。,然以往重視仍顯不足。立足古人本身的知識系譜,注意早期中國度量衡制的溯源研究,再次呈現度量衡制首先與律歷、禮樂、政治合法性發生聯系,由此展現國家權力。

三、度量衡制與皇帝威權、詔書制作

“器械一量”(28)司馬遷:《史記》卷六《秦始皇本紀》,245頁,北京,中華書局,1982。,秦漢統一度量衡的制度設計及其頒行,是國家意志與皇帝威權的重要體現。然而,在秦漢四百年的不同歷史發展階段,相關特征并不完全盡同。

另一方面,帝國建立后,秦量、秦權多附有始皇帝、二世皇帝詔書,為人熟知,然與兩漢、新莽量衡器對照,相關差異立刻呈現。雖然人們習稱“漢承秦制”,但是兩漢卻很少在度量衡器上附列詔書,稱頌皇帝。秦代皇帝威權展示,還可申說兩點:從橫向分工而言,度量衡制由國家頒行推廣,可凸顯皇帝抑或中央政府,秦主要選擇前者;從縱向等級構成而言,秦統一得益于皇帝、將相、百僚、軍吏、百姓的共同努力,有別于漢,秦將功績也基本歸于皇帝一人而已,并反復予以表達。此外,秦量、秦權所附詔書在申明法令同時,行為本身抑或內容所涉又可與秦兵符、秦刻石對觀。秦量、秦權所附詔書,必曰“皇帝盡并兼天下諸侯”。陽陵虎符稱“甲兵之符,右才(在)皇帝,左才(在)陽陵”。司馬遷記錄始皇帝東巡刻石七種之中的六種,每種皆有“皇帝”之語:

“皇帝臨位”“皇帝躬圣”(泰山刻石)(33)

“皇帝作始”“皇帝之功”“是維皇帝”“皇帝之明”“皇帝之德”“皇帝之土”……附刻“立名為皇帝”(瑯邪刻石)(34)

“皇帝東游”“皇帝哀眾”(之罘刻石)(35)

“皇帝春游”“皇帝明德”(之罘東觀刻石)(36)

“皇帝奮威”(碣石刻石)(37)

“皇帝休烈”“皇帝并宇”(會稽刻石)(38)司馬遷:《史記》卷六《秦始皇本紀》,243、245-246、249、250、252、261-262頁,北京,中華書局,1982。

多者可至六次。三種不同類型器銘共同展現秦代皇帝的歷史作用。在這其中,兵符行用于君主與地方長官之間,涉及人群范圍有限;刻石佇立于帝國東疆數處,涉及地理范圍有限;而度量衡器卻普遍行之于天下四方,所附詔書可以更廣泛、更普遍地展現皇帝威權。

有意思的是,兩漢以及熱衷復古的新莽時期,如秦代如此反復強調皇帝角色的情況卻未出現;甚或有關君主的基本表述,也出現無多。這不僅體現在度量衡器銘上,在兵符等重要憑信上也有所反映。西漢、新莽兵符格式多為:

與〇為虎符第〇

漢與〇為虎符 〇左(右)〇

新與〇為虎符 〇左(右)〇

西漢鑄造列侯虎符、郡虎符,常常省略‘漢’字,徑稱“與”某某列侯為虎符、“與”某某郡為虎符,后列編號。西漢鑄造諸侯國虎符,稱“漢與”某某諸侯國為虎符,或省略“漢”僅稱“與”某某諸侯國為虎符,后列編號。新莽虎符格式較為統一,稱“新與”某某郡為虎符,后列編號。西漢虎符所與對象是“魯王”“齊郡太守”“西河太守”等具體身份,前面對應位置卻未使用“皇帝”名號及身份,甚至有時尚且將“漢”字省略。(39)具體考述參見孫聞博:《兵符與帝璽:秦漢政治信物的制度史考察》,載《史學月刊》,2020(9)。由此而言,漢代度量衡雖多承秦制,但秦、西漢、新莽在君主威權和國家意志的展示方面,呈現一定變化。

秦量衡器所附詔書還為認知秦代詔書制作,提供了更多資料。其一,所附始皇帝詔書、二世詔書各有一篇,內容高度統一、穩定。字數分別為40字、60字,當有特別設定。書寫順序為豎書右行,即使受器物形制限制而每行容字非常有限時,仍堅持如此。不過,各度量衡器所見詔書字體雖皆為秦篆,但字體風格卻非整齊劃一,或方正、或瘦長、或扁平,或端正工整、或自成一體,從而呈現多樣的書寫面貌。這反映謄錄制作度量衡詔書時,詔書內容、格式基本得到較為嚴格遵行,但對字體的要求卻并不嚴格。同時,由于所附器物形制多樣,詔書實際的展示形態、視覺樣貌相應也呈現較為靈活的面相。

其二,秦量器所附詔書之中,一些存在句讀符號。這主要集中于二世加刻詔書,目前計有四例:一是秦“北私府”兩詔量,1982年9月出土于陜西禮泉縣藥王洞鄉南晏村,今藏陜西歷史博物館(40)陳孟東:《陜西發現一件兩詔秦橢量》,載《文博》,1987(2);朱捷元:《關于“兩詔秦橢量”的定名及其它》,載《文博》,1988(4);丘光明編著:《中國歷代度量衡考》,196頁,量-97,北京,科學出版社,1992。;二是秦“左樂”兩詔權,1991年8月出土于陜西華縣赤水鎮喬家村,今藏陜西歷史博物館(41)馬驥、詠鐘:《陜西華縣發現秦兩詔銅鈞權》,載《文博》,1992(1)。;三是秦兩詔銅橢量,今藏上海博物館(42)國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,65頁,編號一〇六,北京,文物出版社,1984。;四是秦二世詔銅版(43)熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,16-19頁,第〇四號器,北京,中華書局,2018。。四器所附二世詔書的句讀數量與標識位置完全一致。唯句讀符號的具體使用,前三器使用“?”,后一器使用“、”。而這兩種符號在《說文》中實際均有提及,皆為古代斷句符號(44)文獻分析參見呂思勉:《章句論》,載《呂思勉全集》,17冊,7-12頁,上海,上海古籍出版社,2016;楊樹達:《古書句讀釋例》,1-2頁,北京,中華書局,2003,等等;簡牘分析參見羅振玉、王國維編著:《流沙墜簡》之《屯戍叢殘考釋·烽燧類》,142頁,北京,中華書局,1993;陳槃:《漢晉遺簡識小七種》,葉八背,臺北,歷史語言研究所專刊之六十三,1975;陳夢家:《由實物所見漢代簡冊制度》,載《漢簡綴述》,309頁,北京,中華書局,1980;李均明、劉軍:《簡牘文書學》,61-64頁,南寧,廣西教育出版社,1999;李零:《簡帛古書與學術源流》,121-122頁,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2004;駢宇騫:《簡帛文獻綱要》,151-156頁,北京,北京大學出版社,2015;李洪財:《說漢簡中的符號——以“√”號為主兼談其他符號》(原載《長沙簡帛研究國際學術研討會論文集》,上海,中西書局,2017),載《古代文字與文獻研究論集》,121-131頁,北京,中國社會科學出版社,2018,等等;銅器分析參見馬驥、詠鐘:《陜西華縣發現秦兩詔銅鈞權》,載《文博》,1992(1);熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》前言,6-7頁,北京,中華書局,2018。,作此使用時功能一致。按二世度量衡詔書句讀,參考中華書局點校本《史記》卷六《秦始皇本紀》載二世東巡刻石的斷句處理,相應可作:“元年制詔丞相斯、去疾:法度量盡始皇帝為之,皆有刻辭焉。今襲號而刻辭不稱始皇帝,其于久遠也如后嗣為之者,不稱成功盛德。刻此詔,故刻左,使勿疑。”然而,今據秦詔書句讀標識,卻作:

元年制詔丞相斯去疾、法度量盡始皇帝為之皆有刻辭焉、今襲號而刻辭不稱始皇帝、其于久遠也如后嗣為之者不稱成功盛德、刻此詔故刻左使勿疑句讀符號是古人為便閱讀所作標識。目前所見秦量詔書符號,皆于二世度量衡詔書“疾”“焉”“帝”“德”四字下加以斷讀,是當時閱讀的通行處理,具有一定的代表性。相較于今人標點的細化,秦量衡四器所附詔書的句讀明顯簡略,可與簡牘文獻的符號使用參照(45)駢宇騫分析出土簡帛文獻所見斷句符號,提到“當初的撰文者(或抄書者)為了使讀者看明白句子的含義,只在比較難讀的句子或怕人引起誤解的句子后加畫‘√’,一般容易讀通的句子或不會引起讀者誤解的句子就少加或不加‘√’號了”,“當時句讀符的使用還沒有形成完整嚴密的體系,大多只是在當時人認為容易誤讀或容易產生歧義處才使用”。參見駢宇騫:《簡帛文獻綱要》,152、155頁,北京,北京大學出版社,2015。,展現秦代以及早期中國斷句的處理理念。

其三,詔書為體現君主權威,文書格式的重要內容之一為平闕。平闕,包括“平出”“闕字”兩類內容。前者指文書遇特殊人、事、物等另起一行頂格書寫。后者指在原行相關詞語上方空出一至多字,再繼續書寫。“平出”發展至明清,又有超出原來齊頭的情況,稱作“抬頭”,包括單抬、雙抬、三抬等。王國維《秦陽陵虎符跋》云:

行文平闕之式,古金文中無有也。惟瑯邪臺殘石則“遇始皇帝成功盛德及制曰可”等字皆頂格書,此為平闕之始。此符左右各十二字,分為二行,皇帝二字適在第二行首,可知平闕之制,自秦以來然矣。(46)王國維:《觀堂集林》卷一八《史林十》,562頁,石家莊,河北教育出版社,2001。相關部分句讀應改作:惟瑯邪臺殘石則遇“始皇帝”“成功盛德”及“制曰可”等字皆頂格書。

“平闕之制,自秦以來然矣”,識見卓著。許同莘也提到秦朝創造奏章中遇皇帝等字必須提行的“頌圣之體”。(47)許同莘:《公牘學史》,23頁,北京,商務印書館,1947。如仔細分析,“惟瑯邪臺殘石則遇‘始皇帝’、‘成功盛德’及‘制曰可’等字皆頂格書,此為平闕之始”,實際對應的乃是二世加刻詔書,具體格式對應“平出”。湖南益陽兔子山J9《二世元年十月甲午詔》也涉及相關情況,今保留原牘換行格式、原牘句讀符號,迻錄如下:

天下失

始皇帝皆遽恐悲哀甚?朕奉遺詔?今宗廟吏及箸以

明至治大功德者具矣律令當除定者畢矣?以元年與黔

首更始盡為解除故罪令皆已下矣朕將自撫天下(正)

吏黔首?其具行事毋以繇賦擾黔首毋以細物苛

劾縣吏亟布

以元年十月甲午下十一月戊午到守府(背)(J9③1)(48)湖南省文物考古研究所、益陽市文物處:《湖南益陽兔子山遺址九號井發掘簡報》,載《文物》,2016(5)。錄文改釋參見陳偉:《〈秦二世元年十月甲午詔書〉通釋》(原載《江漢考古》,2017年第1期),載《秦簡牘校讀及所見制度考察》,356-362頁,武漢,武漢大學出版社,2017。

對照圖版,“始”字轉至二行頂格后與首行“天”字平齊,以致“天下失”之后留空甚多。“始皇帝”也屬于二世對先帝之稱的處理,具體格式對應“平出”。關于這一問題,秦量器雖受形制所限,但同樣可以提供一些參考。上海博物館藏兩詔銅橢量為三分之一斗量,中國國家博物館藏兩詔銅橢量為一斗量,盡管《圖集》編者沒有交代,但是我們對照拓本發現,兩量所刻二世度量衡詔書遇“始皇帝”也有處理,具體分別如下:

元年制詔丞相斯去疾法度量盡

始皇帝為之皆有刻辭焉今

襲號而刻辭不稱

始皇帝其于久遠也如后嗣

為之者不稱成功

盛德 刻此詔故

刻左使毋疑(《圖集》編號一〇六)(49)

元年制詔丞相斯去疾法度量盡

始皇帝為之皆有刻辭焉今

襲號而刻辭不稱

始皇帝其于久遠也如后嗣

為之者不稱成功盛

德刻此詔故刻左使

毋疑(《圖集》編號一〇八)(50)國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,65、67頁,北京,文物出版社,1984。

兩器詔書內容相同,分別出現“始皇帝”2次,且每遇“始皇帝”三字,均使用了平闕。不僅如此,兩份詔書除首行外,其他各行均低于“始皇帝”三字而從第四字位置豎寫。這實際使用了平闕之制中的“抬頭”。首行“元年制詔丞相斯去疾”之“元年制”與“始皇帝”平齊,頂格書寫。因為“制詔”之“制”,對應皇帝,代表皇帝,所以“元年制”三字也可視作平闕之制中的“抬頭”。兩量所附二世詔書的處理方式與秦刻石、秦兵符、秦二世詔書木牘,尚有不同。這提示平闕之制中,不僅“平出”在秦代已經出現,而且后世稱呼先帝、皇帝另起一行并須高出它行首字的“抬頭”,在秦代也已出現。不過,目前所見秦平闕之制主要集中于二世時期,且在秦量所附二世詔書中并不普遍,在所附始皇帝詔書中更是沒有發現。(51)漢代詔書使用平闕格式的情況,參見馬怡:《漢代詔書之三品》,載北京大學中國古代史研究中心編:《田余慶先生九十華誕頌壽論文集》,71-77頁,北京,中華書局,2014。綜上,平闕之制淵源甚早,平出、抬頭兩種格式在秦代官文書中均已出現。平闕使用,主要集中于秦二世時期,行用尚不普遍,且不能涵括整個秦代。

四、度量衡制與國家治理、行政運作

李學勤先生指出:“事實上,若干學科的工作都需要度量衡的研究成果,比如經濟史的諸多方面,是人所熟知的,科技史的不少問題也是如此,有賴于度量衡研究的貢獻。”(52)李學勤:《熊長云〈新見秦漢度量衡器集存〉序》,載《清華簡及古代文明》,547頁,南昌,江西教育出版社,2017。而度量衡研究在政治史、制度史層面也同樣重要。秦漢度量衡的制度設計及頒行推廣,本身屬于國家管理行為,體現著中央集權的發展,并“逐漸演變為國家權力的政治象征”(53)熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,1頁,北京,中華書局,2018。。前引《隋書》卷一六《律歷志上》載達奚震及牛弘等議,便云“權衡度量,經邦懋軌,誠須詳求故實,考校得衷”。

秦漢度量衡制如何管理運作及在地方推行,是認識當時帝國統治技術、控制實態的重要路徑。秦量、秦權所附始皇帝、二世皇帝詔書雖內容明確穩定,但具體施用方式卻十分多樣。秦量材質有銅、有陶、有木。所附詔書與秦量的結合方式有模、刻、箍、嵌。陶量使用模印、刻劃;銅量使用銘刻;木量等使用銅箍刻銘箍嵌、銅版刻銘鑲嵌或銅版刻銘以釘固定等多種形式。漢量形制多樣,以銅升為例,有筒形、箕形、卮形。(54)熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,100-109頁,第二九號、二七號、二八號器,北京,中華書局,2018。漢量刻銘,既有環刻,又見豎鑄。秦權質地更是多樣,有銅權、鐵權、鐵殼灌鐵、銅殼灌鉛等。《漢書》卷二一上《律歷志上》提道:

度者,分、寸、尺、丈、引也,所以度長短也……其法用銅,高一寸,廣二寸,長一丈,而分寸尺丈存焉。用竹為引,高一分,廣六分,長十丈,其方法矩,高廣之數,陰陽之象也。

量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也……其法用銅,方尺而圜其外,旁有庣焉。其上為斛,其下為斗。左耳為升,右耳為合龠。其狀似爵,以縻爵祿。上三下二,參天兩地,圜而函方,左一右二,陰陽之象也。

權者,銖、兩、斤、鈞、石也,所以稱物平施,知輕重也……其余小大之差,以輕重為宜。圜而環之,令之肉倍好者,周旋無端,終而復始,無窮已也。(55)④⑤ 班固:《漢書》,966-969、956、957頁,北京,中華書局,1962。

涉及度量衡的基本計量單位及標準器制作。其中,度,主要包括分、寸、尺、丈、引。標準器“其法用銅”。依特定標準制作的銅尺,可以基本涵蓋分、寸、尺、丈四種單位量值。此外,另依標準制作竹尺,對應引的單位量值。量,主要包括龠、合、升、斗、斛。標準器同樣“其法用銅”。依特定標準制作的銅容器,“其狀似爵”,正對應筒形器。(56)閻步克先生指出,禮書所提到東周秦漢時期的“爵”等“五爵”皆為筒形,主要是筒形器。閻步克:《禮書“五爵”的稱謂原理:容量化器名》,載《史學月刊》,2019(7);閻步克:《由〈三禮圖〉中的雀杯爵推論“爵名三遷,爵有四形”》,載《北京大學學報》(哲學社會科學版),2019(6);閻步克:《東周禮書所見玉爵辨》,載《史學月刊》,2020(7)。筒形量器的較早實物資料為郾客銅量等楚國銅量,研究參見李零:《楚燕客銅量銘文補正》(原載《江漢考古》,1988年第4期),載《待兔軒文存·說文卷》,259-263頁,桂林,廣西師范大學出版社,2015;董珊:《楚簡簿記與楚國量制研究》,載《簡帛文獻考釋論叢》,186-198頁,上海,上海古籍出版社,2014。李零先生較早將郾客銅量、包山楚簡、上博楚簡中今多釋作“筲”的字,釋作“爵”,指出“簡文‘爵’字主要是指勺形杯,或某些像楚燕客銅量那樣的杯形器”。參見李零:《鑠古鑄今:考古發現和復古藝術》,75-76頁,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2007。容器附有左右耳,兩耳均為凹形容器。標準量器實際樣貌與新莽嘉量相近,一器可以涵蓋龠、合、升、斗、斛五種單位量值。權,主要包括銖、兩、斤、鈞、石。標準器為圓環狀,邊大于孔如璧形。可以看到,度、量的標準器材質基本為銅,權的各計量單位雖輕重大小有別,不便設計為涵蓋多種量值的一體型標準器,但材質的選用仍然可以有所說明。如非脫漏,相較“度”“量”,“權”唯獨沒有“其法用銅”的類似交代。關于此點,以往很少引起注意。這或許可以與秦權實物的發現情況,聯系思考。秦權實物不僅同樣材質多樣,而且多有鐵殼灌鐵、銅殼灌鉛等不同金屬混合構成的形式。權,主要偏重以實際質量作為基本標準,有別于度、量,早期對材質是否單一可能并無特別要求。(57)唐宋時期的相關情況,如“開元九年敕格:權衡度量并函腳,《雜令》:……京諸司及諸州,各給秤、尺及五尺度、斗、升、合等樣,皆銅為之”,參見王溥:《唐會要》卷六六《太府寺》,1364頁,上海,上海古籍出版社,2006;“太府寺造秤、斗、升、合等樣,皆以銅為之;尺以鐵”(宋5),參見天一閣博物館等校證:《天一閣藏明鈔本天圣令校證(附唐令復原研究)》之《校錄本·雜令卷第三十》,368頁,北京,中華書局,2006。《唐會要》句讀改據中國社會科學院歷史研究所《天圣令》讀書班:《〈天圣令·雜令〉譯注稿》,載《中國古代法律文獻研究》第十四輯,149頁,北京,社會科學文獻出版社,2020。

與此同時,傳世文獻對秦漢度量衡計量單位的交代,一般集中在分、寸、尺、丈、引,龠、合、升、斗、斛,銖、兩、斤、鈞、石。而對分、龠、銖以下的更小計量單位,論及較少。《漢書》卷二一上《律歷志上》又云:

度長短者不失豪氂,量多少者不失圭撮,權輕重者不失黍累。④

顏師古注引孟康曰“豪,兔豪也。十豪為氂”“六十四黍為圭”,又引應劭曰“圭,自然之形,陰陽之始也。四圭曰撮,三指撮之也”“十黍為累,十累為一銖”。⑤這些較小單位量衡器的制作使用,也與國家治理、行政管理密切相關。《圖集》收錄西漢大半籥銅量(編號一二〇),即三分之二籥,容6.7毫升;西漢小銅量3件(編號一二一至一二三),分別容7.2、2.1、0.4毫升,編者認為可能是藥物專用量器;新莽始建國銅撮(編號一三〇),刻銘提到“容四圭”,實容2.1毫升;東漢小銅量(編號一三八、一三九、一四〇),分別容6毫升、6毫升、2.51立方厘米;東漢一分銅量(編號一四一),刻銘“一分容黍粟六十四枚”,相當于二圭,實容1.2毫升。(58)⑥⑧ 國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,78、87、92;153、138、112頁,北京,文物出版社,1984。《集存》收錄有東漢藥量六器(第三六至四一號器),包括合、籥、撮、刀刲、方寸匕及概。其中,“合”“籥”“撮”“刀刲”“方寸匕”均為自銘。合、籥、撮、刀刲四量,與小銅量形制類似,形似小勺,有柄,可視作刁斗(形);方寸匕為正方形扁平銅片。吳承洛云“凡一制度之名有二:一曰法名,即其制之單位名稱,如云‘十分為寸,十寸為尺,’此尺、寸、分、之名,法名也;二曰器名,指其為器用之名,如謂度器曰‘尺,’此尺者器名,非十寸為尺法名之尺也。凡度制、量制、衡制,均有法名與器名二種”(59)吳承洛:《中國度量衡史》(上編),81頁,上海,上海書店,1984。,對“法名”“器名”有所區分。以此界定,合、龠、撮、刀圭(圭)為法名(60)刀圭、圭是同一單位的不同名稱。參見孫機:《漢代物質文化資料圖說》,35頁,上海,上海古籍出版社,2008;熊長云:《東漢銘文藥量與漢代藥物量制》,載《中華醫史雜志》,2018(6)。,合、籥、撮、刀刲及方寸匕為器名。東漢藥量六器的發現,使刀刲、方寸匕實物首次得以確認。銅撮容1.95毫升;銅刀刲容0.46毫升;方寸匕量身為正方形銅片狀,邊長2.3厘米,推算容積1.5毫升,稱量單位的折算關系為:1合=2籥,1籥=5撮,1撮=4圭。(61)孫機:《漢代物質文化資料圖說》,35頁,上海,上海古籍出版社,2008;丘光明、邱隆、楊平:《中國科學技術史:度量衡卷》,25-26頁,北京,科學出版社,2001;熊長云:《東漢銘文藥量與漢代藥物量制》,載《中華醫史雜志》,2018(6)。相較于合以上量制采取十進制,這些更小量器的計量進制并不整齊。

至于銖、兩及以下權,《集存》收錄西漢銅砝碼一套八枚(第三一號器),形似算珠,最大者為半斤,共兩枚,此后重量依次遞減為前者之半,最小四枚分別為15.5克、7.4克、3.5克、1.8克,分別合十六分之一斤、三十二分之一斤、六十四分之一斤、一百二十八分之一斤。(62)⑨⑩ 熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,112-113、64-65、66-67頁,北京,中華書局,2018。《圖集》收錄廣州市郊出土東漢銅環權一套六枚(編號二一八)⑥,“最輕的一枚只有2.45克,僅約合4銖,與《律歷志》中的記載相近”(63)孫機:《漢代物質文化資料圖說》,37頁,上海,上海古籍出版社,2008。。上海博物館藏有秦“咸陽亭半兩”銅權(編號一九五)⑧,《集存》輯有“咸亭”半兩銅權(第一七號器)⑨,兩器上窄下寬,頂部有弧形鼻紐,分別重7.55、7.9克,當為秦都咸陽市嗇夫所主機構鑄造。此外,《集存》還首次著錄秦“錘”“六朱”銅權(第一八、一九號器)。⑩兩器均為長方體,頂部無紐,分別重4.9克、3.7克。于振波先生根據岳麓書院藏秦律令,考證秦代1錘為8銖、1/3兩。(64)于振波:《秦律中的甲盾比價及相關問題》,36-38頁,載《史學集刊》,2010(5)。“錘”字砝碼不僅佐證這一認識,而且提供了實物依據。一般認為秦代1錙重6銖、1/4兩,“六朱”砝碼同樣從實物角度提供了重要佐證。有趣的是,“錙”未如“錘”使用自銘,而作“六朱”。

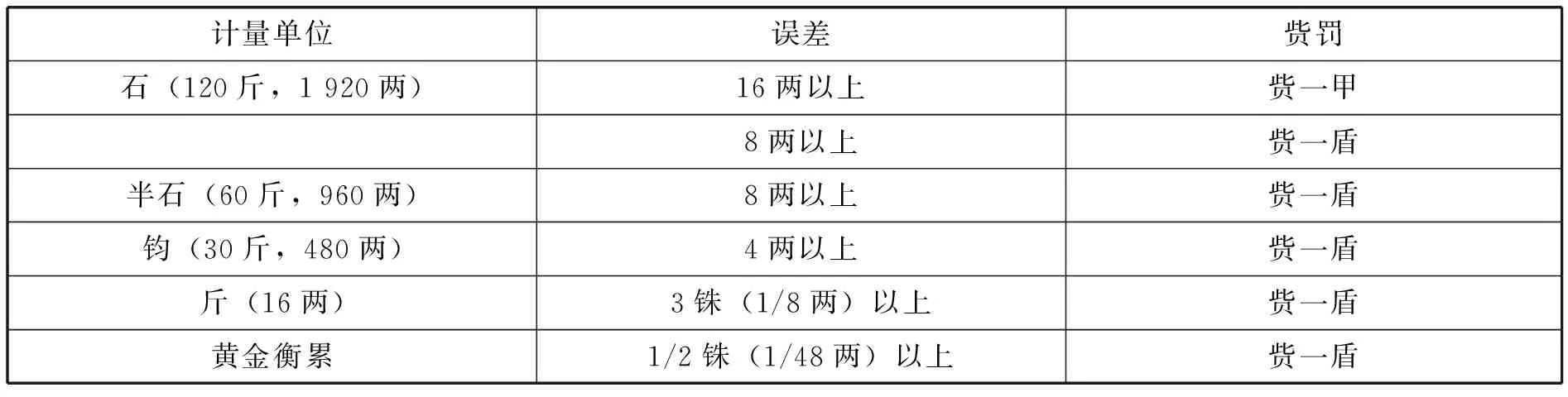

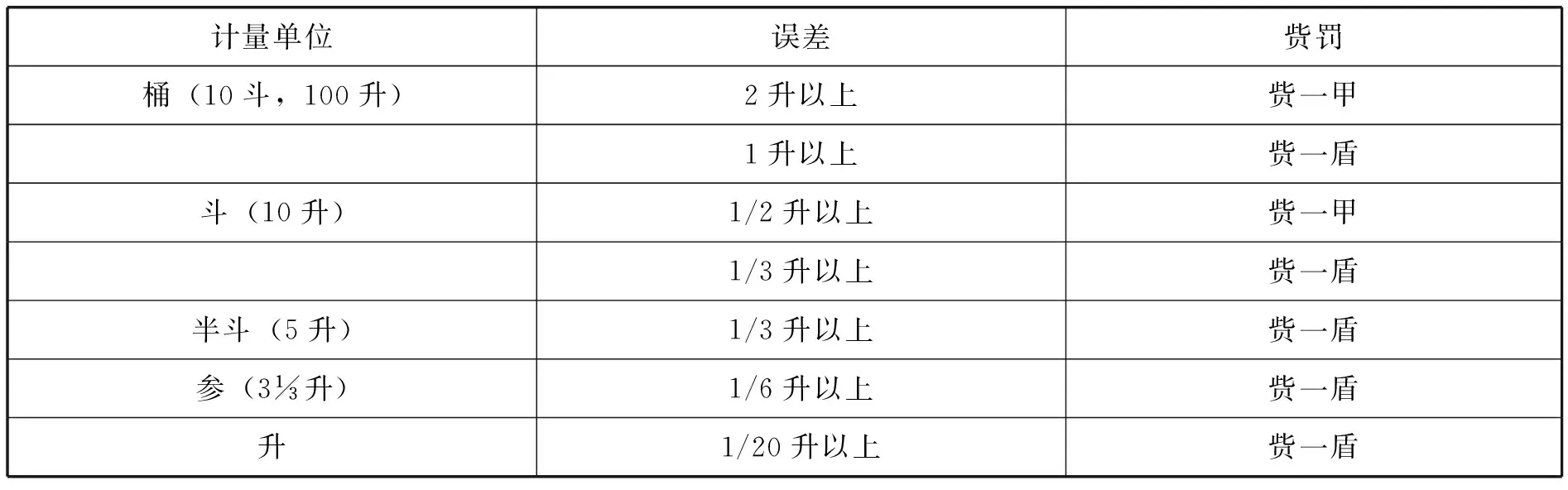

秦漢度量衡器不僅在日常使用中存在功能分類,如高奴禾石銅權、“禾石”始皇詔一石鐵權、東漢“酒斗平”銅斗、東漢“汶江市平”鐵權等(65)熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,38-41、126-131、160-163頁,一〇、三五、四九號器,北京,中華書局,2018。,而且有標準器與實用器之別。睡虎地秦簡《效律》規定實用衡量器超出誤差范圍的責罰(66)睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》,釋文注釋69-71頁,北京,文物出版社,1990。,今編輯調整如下:

表1 秦代衡制

表2 秦代量制

以往多從法制史角度探討相關內容,如轉換視角,從國家治理、行政運作角度觀察,實用量衡器的誤差范圍在相關兩、銖、升“以下”,負責官吏可免于貲刑。換言之,實用量衡器在制度設計上原本允許誤差存在。這又進一步提醒我們,有時不必從自然損耗等方面,強求考古發現實用器與標準量值的一致。秦漢度量衡值研究,一方面,仍應堅持標準器與實用器的區分;另一方面,簡單求取各實用器的平均值,并不足以說明當時的法定標準量值。當然,這些看上去并不完美的實用器又為了解度量衡制在當時地方社會的實際推行,提供了難得而切實的珍貴資料,揭示著地方治理、行政運作的真實面相。

度量衡管理的重要內容之一為檢校。《禮記·月令》《呂氏春秋·仲春紀》、睡虎地秦簡《秦律十八種·工律》《內史雜》等多有校正量衡器的制度內容。(67)丘光明等:《中國科學技術史:度量衡卷》,177頁,北京,科學出版社,2001;王子今:《秦漢名物叢考》“甬·筩·筒”,121-122頁,北京,東方出版社,2016。前舉秦量衡器附以始皇、二世詔書,并不僅為宣揚皇帝權威,而同時就包含著檢校。東漢時期,官府在檢校之后有使用銅檢封予以標識。南京博物院藏永平大司農銅合(68)國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,90頁,編號一三二,北京,文物出版社,1984。著錄原作“正面刻銘:‘大司農銅合,永平三年三月造。’”今對照圖版,“大司農銅合”應釋作“大司農平合”。,銅合柄背凸起方框內可嵌銅檢封。所附檢封今存,正面陽文“官律所平”,背鑄陽文“鼓鑄為職”。(69)國家計量總局、中國歷史博物館、故宮博物院主編:《中國古代度量衡圖集》,90頁,北京,文物出版社,1984。《集存》又收錄東漢銅檢封六器(第四三至四八號器)(70)熊長云編纂:《新見秦漢度量衡器集存》,152-159頁,北京,中華書局,2018。,除“官律所平”文字外,尚有“日利千萬”文字及圖案類型。

秦漢政府對度量衡器的日常管理,在規定上較舊有理解更顯嚴密。相較于睡虎地秦簡《秦律雜抄·內史雜》,岳麓書院藏秦簡“內史雜律”“內史郡二千【石】官共令”有涉及度量衡制更為完整的內容,其中:

原釋文“料”下脫“者”字,今補。“鐵午”之“午”,整理者括注為“杵”。然以鐵杵箍撐甬(桶)口,少見例證。段玉裁注“午”字,云“古者橫直交互謂之午,義之引申也。《儀禮》:‘度而午。’注云:‘一縱一衡曰午。’”(72)許慎撰,段玉裁注,許惟賢整理:《說文解字注》,1294頁。整理者附注:“見《大射儀》,作‘度尺而午’,段引脫‘尺’字”,1305頁,南京,鳳凰出版社,2015。量器見有以鐵圈箍撐口部者,鐵圈中有十字交叉,或即所謂“鐵午”。又,對照圖版,“皆一用方櫭”之“櫭”下有重文符號,實有“方櫭,方櫭”“方櫭、櫭”兩種讀法。整理者取前一種讀法,但使用槃及圓櫭水平刮削時,稍有角度變動,便會產生出入,以致取容不平。而使用方櫭,無論何種角度刮削,皆可取平,防私杜弊,更顯公正。因此,此處取后一種讀法,相關斷句作“皆一用方櫭(概),櫭(概)毋得用槃及圓櫭(概)”。綜上,律文規定:各機構稱量使用的衡器主要包括衡、石、羸(累),量器主要包括斗、甬(桶),須保證始終足用,持有機構應認真清點,且不能借與百姓。衡量官器即便不使用時,也要定期校正,以保證如使用時一般精確。使用中間有十字交叉的鐵圈箍撐甬(桶)口,防止量器變形,并都統一使用方櫭(概)作為刮平器具,櫭(概)不得再使用槃及圓櫭(概)。(73)有關量器附帶工具“概”的分析,參見熊長云:《東漢銘文藥量與漢代藥物量制》,載《中華醫史雜志》,2018(6)。某種程度上,這些瑣細條文已超出我們的原有估計,反映秦度量衡管理的嚴謹不茍。

五、結語

秦漢度量衡研究,以往多集中于科學技術史、社會經濟史以及文物學、古文字學等領域。其實,度量衡制的統一及頒行,是國家權力的重要體現;度量衡的制度設計及實踐,反映著國家權力的展開,對秦漢統一王朝的建立及鞏固意義重要。

度量衡在中國古代政治文化中,更多與鐘律直接相關,進而與禮樂、王朝政治合法性發生聯系。度量衡在典章制度中,屬于律歷內容的一部分。度、量、權衡之中,度者為首為先,它者以此為基。度器之中,尺的功能又尤其重要。古代常以古尺作為制樂律的主要依憑,以此確定律呂長短,進而校正鐘律。這一功用甚至居于“均田度地”之前,反映度量衡制頒行在律歷、禮樂上的重要性高于社會經濟功能。古代視禮樂、歷法等為王朝正朔法統的集中體現,度量衡制作為國家權力的重要來源,具有特殊的政治文化意義。王莽制禮作樂,對頒行度量衡制非常重視。這不僅見載于《漢書》,還在新莽度量衡器銘中多有反映。

秦漢統一度量衡,是國家意志與皇帝威權的重要體現,然在不同歷史階段的特征尚有差異。戰國、兩漢、新莽多稱“同律度量衡”;秦代尚法,涉及度量衡制表述,多改“律”為“法”。秦量、秦權多附始皇、二世詔書,與兵符、刻石共同凸顯秦代皇帝角色。其中,兵符、刻石尚受人群、地域范圍限制,度量衡器附以詔書更有利于展現皇帝威權。與之相對,兩漢以及熱衷復古的新莽未如秦代如此強調皇帝角色,甚或君主表述也出現無多。

秦量衡器附列詔書,內容統一穩定,書寫豎書右行,但字體風格多樣,展示形態靈活。所附二世皇帝詔書中一些存在句讀符號,句讀數量和標識位置高度一致,使用習慣明顯較今日簡略,反映秦代斷句的處理理念。詔書為體現君主權威,文書格式的重要內容之一為平闕。平闕之制淵源甚早,平出、抬頭兩種格式在秦代詔書中均已出現。平闕使用,主要集中于秦二世時期,行用尚不普遍,且不能涵括整個秦代。

秦漢度量衡的制度設計及頒行,本身屬于國家管理行為,體現中央集權的發展。秦漢度量衡制如何管理運作及在地方推行,是認識當時帝國統治技術、控制實態的重要路徑。秦漢量衡器在具體施用上,材質多樣,形制多樣,與詔版的結合方式多樣。度、量標準器多“其法用銅”,而權衡器對材質或無特別要求。傳世文獻對秦漢分、龠、銖以下的更小計量單位,論及較少。這些較小單位量衡器的制作使用,也與國家治理、日常行政管理密切相關。

秦漢度量衡器不僅在日常使用中存在功能分類,而且實用量衡器在制度設計上也允許誤差存在。度量衡管理的重要內容之一為檢校,并不斷得到發展完善。秦漢政府對度量衡器的日常管理,較舊有理解更顯嚴密。秦《內史雜律》對圓形桶量使用方概還是圓概有統一要求,顯示管理的嚴謹不茍。

最后補充的是,秦漢度量衡制的發展,并不局限于王朝疆域之內。中國古代度量衡本為世界古代度量衡制度的重要組成部分。它只有置于世界諸種文明的大背景之下,才能更好地確認自身特征及其意義。(74)波斯與秦統一度量衡的比較,參見李零:《波斯筆記》,221-238頁,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2019。先秦秦漢,中西交流已經以各種形式加以展開。陸、海絲路的物資交換與人員流動,也一直在持續而蓬勃地發生著。在中國與域外廣泛的政治、經濟、文化接觸下,相關制度本不固守一域。中西交流、絲綢貿易實際涉及度量衡的施用及單位換算。這些背后,仍然彰顯著秦漢國家權力。