彈性波CT 在巖溶區橋梁樁基勘察中的應用

許 韜

(廣州市市政工程設計研究總院有限公司,廣東 廣州 510060)

0 引言

巖溶地區溶洞、暗河、石柱等地質現象發育,巖面起伏劇烈,溶洞深度、頂板厚度不一,常用的鉆探方法只能確認鉆孔直徑范圍內的巖體有無,卻無法反映溶洞的大小、形態及連通性。

為查明地質體的空間分布情況,工程中常采用物探結合鉆探的方法[1]。跨孔彈性波CT 是計算機層析成像(computerized tomography,CT)技術的一種。彈性波根據波源又可分為地震波和超聲波。地震波信號能量大,透射距離長,適用于大型地質體的探測[2]。Gustavasson 等在瑞典北部鐵礦將人工地震CT 應用于礦產探測,廣東省地質物探工程勘察院于1994年開始采用跨孔地震CT 層析成像方法開展巖溶勘察[3],李容[4]指出跨孔CT 在巖溶區橋梁勘察中有較好的應用前景,熊鋒[5]使用跨孔CT 技術在長江和海域巖溶勘察中,都取得了良好的適用性。

橋梁樁基一般具有單樁承載力高、直徑大等特點,常采用嵌巖樁。在巖溶發育區需充分摸清地質情況,確保持力層完整、穩定。對于大直徑灌注樁,即使一樁兩鉆,也存在較大概率未發現樁身及承載力影響區內的溶洞[6],且鉆孔的深度不好把握。工程中為了確保穿過溶蝕發育區,鉆孔深度常遠超規范要求。本文通過分析廣州某大橋跨孔彈性波CT 探測和鉆探的結果,探討了通過CT 指導鉆探的可行性。

1 工程概況

項目位于廣州市白云區,場區巖溶發育。現采用跨孔彈性波CT 法對橋址范圍進行勘察,以查明巖溶發育情況和空間分布。大橋在河道南北兩側各設一個主墩,呈梅花型布樁。每墩總樁數均為26 根,樁徑2.4 m,采用沖孔灌注法施工。

根據地質鉆探提供資料,工區內覆蓋層主要為粉質黏土、中砂、粗砂、淤泥質粉質黏土等,下覆地層為石灰巖和炭質灰巖,溶洞多為無填充。溶洞內介質與圍巖之間存在極為明顯的波速差異。這種波速差異的存在,為本次使用的跨孔彈性波CT 法查明溶洞的分布提供了較好的物性條件。

2 物探工作方法

2.1 跨孔彈性波CT 工作原理

地質體中土層、巖層、空洞的壓縮波速往往不同[7],利用鉆孔布置若干個震源激發點(炮),在另一個鉆孔內布置若干個接收點(檢波點),記錄下各發射-接收對的初至時間。結合鉆探得到的邊界條件,利用計算機反演可得探測范圍內各單位格地質體的波速,進而推斷出地質體的類型[8],示意圖見圖1。

圖1 跨孔彈性波CT 法觀測系統示意圖

2.2 CT 剖面布置

南岸橋墩分左右兩幅,均為梅花型布樁,x 和y方向的樁心間距均為7.4 m,樁徑2.4 m,鉆探工作采用1 樁2 鉆,成孔后及時跟進PVC 套管,防止塌孔。

CT 探測布置了兩套方案。方案1 為在正方向上逐孔探測,孔距約7.4 m。方案2 為隔孔探測,孔距約14.8 m(見圖2 中CT03 和CT03-2)。在對角線方向上同樣如此,如C T14 有孔距約10.5 m、孔距約20.9 m 兩種方案。設置不同間距的剖面可以對鉆孔周圍多方向進行探測,同時驗證探測的有效性。

圖2 剖線布置平面圖(單位:m)

2.3 現場技術參數

在發射孔按1.0 m 間距設置激發點,在接收孔按1.0 m 間距設置接收點,保證每一個激發點,在接收孔中進行全孔接收,見圖1。鉆孔全部位于水面以下,以水為耦合介質。探測深度一般為探頭能下放到的最大深度,且接收點和發射點的傾角不大于45°。采集儀器為由美國Geometrics 公司生產的Geode 型淺層地震儀,震源德國Geotomographie 公司生產的IPG 1005 高壓儲能發射器,接收探頭為兩套CH-3R型高靈敏度12 道聲波探頭。野外工作開始前,現場進行了方法參數試驗。根據現場試驗資料,跨孔彈性波CT 法選擇的野外工作參數如下:

測試工作頻率:≥1 000 Hz。

接收點距:1.0 m。

激發點距:1.0 m。

采樣間隔:20.833 μs。

濾波通帶:400~4 000 Hz。

接收信道數:24 道。

疊加次數:2~5 次。

2.4 反演技術參數

根據初始速度模型和初至時間,應用國內最成熟的CT 反演軟件,選擇1 m×1 m 的節點間隔,進行疊代計算,反演跨孔剖面的波速影像。根據反演得到的速度模型,以100 m/s 速度間隔進行色分,疊加工程地質剖面圖,制作波速影像圖。最后結合鉆探資料和巖土層波速范圍和特征,分類對波速影像進行地質解釋。

丘紅燕等[23]報道,中國人群使用非標準劑量(0.521~0.833 mg/kg)阿替普酶靜脈溶栓療效與標準劑量(0.9 mg/kg)具有相同的療效和安全性,最佳劑量范圍為0.6~0.9 mg/kg。本研究結果顯示,中國人群使用標準劑量阿替普酶靜脈溶栓的總有效率和遠期預后良好率均大于低劑量組(0.6 mg/kg),說明標準劑量的臨床療效優于低劑量。

3 成果分析

3.1 成果概述

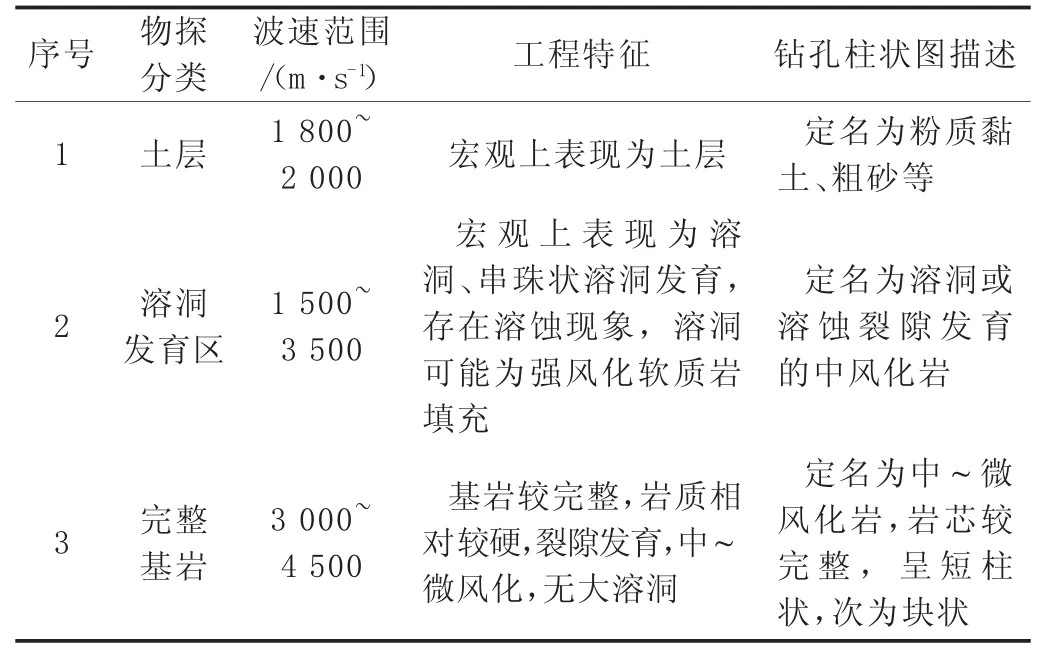

探測工作由廣東省地質物探工程勘察院完成,根據剖面布置方案和現場施工情況,共完成跨孔彈性波CT 法63 對剖面,總計完成檢波點(炮)96 739個。根據反演結果,可以得到鉆孔間地質體的波速分布圖,結合表1 和鉆孔資料,可以得到橫、縱、斜各剖面溶洞(淺灰色部分)的發育情況和基巖(深色部分)的分布情況,見圖3。

表1 土體特征參數

圖3 CT 剖面探測結果

3.2 持力層判斷

巖溶發育區的巖層形態極不規則,而大直徑灌注樁往往要求持力層范圍內的巖體較完整,否則可能發生漏漿、樁身傾斜、承載力不足等事故。

以16 號樁為例(位置見圖2),初勘鉆孔LSQ zk5顯示在標高-43.7 m 以下,未揭露溶洞。詳勘階段鉆孔LSQ zk5-1 顯示,-49.8~51.1 m 處有小溶洞,但整體巖層仍較完整,N-S 方向CT10-1 剖面顯示除鉆孔揭露的直徑約1m 的小溶洞外,巖層較完整。NE-SW方向C T14-1 剖面顯示此處溶蝕裂隙發育,W-E 方向的CT03-2 剖面顯示,-43.6 m~51.1 m 處溶洞發育,結合測線CT02 和CT01 發現,此處可能存在溶洞、地下河(見圖4)。

圖4 同一鉆孔不同方向CT 剖面探測結果

由此可知,在某個剖面上,看起來是完整的基巖,但換一個探測方向,可能就會發現樁底或者周圍有溶洞,這與巖溶發育區的不均勻性有關。因此僅通過一個鉆孔或者一個剖面,難以確定地層的空間分布情況。如果草率地確定持力層,就會增大持力層范圍內溶洞漏判的概率,造成重大變更,甚至發生安全事故。

3.3 CT 成果的驗證

逐孔探測鉆孔間的探測成果無法驗證,因此本次探測采用先隔孔探測,再施工中間鉆孔的方法,利用中間鉆孔的資料,對CT 探測結果進行驗證。

以測線CT03 和CT03-2 為例,其中小間距為方案1,大間距為方案2(見圖5)。可以看出兩種方案揭露的地層分布整體相似,小間距反映出的地質體邊界更為精細,可以揭露尺寸更小的地質體,如圖箭頭所示逐孔探測揭露有兩個直徑1~2 m 的溶洞,在隔孔探測中反映為一個合體的溶洞,說明在對于小尺寸地質體的探測中,鉆孔間距的增大可能會導致精度的降低。隔孔探測對巖溶發育區的整體分布規律揭露良好,如淺層的漏斗和落水洞、深層的溶洞(最大洞高約6 m,或為地下河),反映的尺寸和形態與逐孔探測結果吻合良好。隔孔探測揭露的地質交界面深度與鉆探成果一般有著0.5~2 m 的“誤差”,由于參考鉆孔的平面位置并不精確地位于測線上,無法確定誤差完全來自CT 探測。

圖5 同一剖面不同孔距探測結果

3.4 CT 對鉆探的指導

巖溶地區的鉆探難點在于確定鉆孔的深度,《巖土工程勘察規范》要求勘探深度不應小于底面以下樁徑的3 倍并不小于5 m。然而在實際鉆探過程中,由于無法確定是否已經穿過發育區,或者當前巖層滿足承載力要求,因此往往會選擇增加鉆孔深度,甚至達到基巖面以下15~20 m。這樣一方面增加了工期,另一方面僅靠鉆探仍然無法確定持力層內是否存在對工程產生影響的溶洞。

以圖6 箭頭所示鉆孔為例,該鉆孔位于測線CT14-1 與CT15 的交點上(見圖2),可以先施工周圍鉆孔,通過CT 對樁徑范圍內的地質情況進行超前預報,初步確定持力層的位置,再進行鉆探+管波實現定點精確探測,增加探測結果的可信度,同時可以適當減少不必要的鉆探工作量。后續據施工單位反映,該橋沖樁過程與提供的地質資料基本相符,樁基施工進展順利。

圖6 經過同一鉆孔的不同剖線

4 結語

(1)在巖溶地區對橋梁樁基工程的地質勘察中,經鉆探驗證,跨孔彈性波CT 法可以準確預測漏斗、溶洞、基巖等地質體的空間分布,是一種高效準確的工程物探方法。

(2)巖溶地區的地質體發育往往極不規律,對于大直徑樁,建議采用一樁多鉆+多個方向的CT 剖面探測,減少持力層范圍內溶洞漏判的概率。

(3)對于群樁基礎,建議先進行隔孔鉆探,馬上跟進CT 探測進行超前預報,再實施中間鉆孔,以提高勘察工作的效率和可靠性。