組織邊界的“雙刃劍”效應及其化解

王濤 陳金亮 戰夢霞

摘 要:在組織間合作的過程中,不可避免地會面臨組織邊界的“雙刃劍”效應。筆者認為之所以存在“雙刃劍”效應,其根本原因在于圍繞組織邊界的三組基本矛盾:開放與封閉、剛性與彈性、范圍與幅度。為了化解“雙刃劍”效應的內在矛盾,本文提出利用跨界團隊作為組織間合作的跨情境執行主體,這不僅可以形成X型價值鏈體系業務聯結點,而且還能促使合作雙方構建出價值共創模式。在具體運作中,跨界團隊通過邊界管理來推動組織邊界的銜接、延伸和融合,并形成交互疊加的“融合地帶”,進而完成組織邊界從“點、線”接觸到“面、塊”融合的跨層次、全方位的協同,獲得組織邊界“動態銜接”“張弛有度”“錯落有致”的最優特性,從而有效化解組織邊界的“雙刃劍”效應,提升組織間合作的效率和效益。最后,針對跨界團隊的未來研究,筆者認為可以從價值體系、二元性和治理機制等方面展開進一步的探索。

關鍵詞:組織邊界;組織間合作;跨界融合;跨界團隊;組織創新

中圖分類號:F270.7;F063.1文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2021)12-0112-11

一、引 言

企業如何與外部組織建立緊密的合作關系一直是理論研究和管理實踐的重要議題。企業作為市場經濟組織,可以通過組織間合作來推動與外部組織的動態交互以實現發展[1]。Dyer和Singh[2]指出,組織間合作的本質是建立和開展社會交換,獲取外部的創意和知識,整合外部的創造性要素,從而克服內部的組織惰性、功能固化等弊端。雖然鏈式合作或網絡關聯可以使合作雙方在一定程度上受益,但由于組織邊界的存在,參與合作的組織之間依然是分離的[3-4],很容易出現“同甘易,共苦難”的局面。這不利于形成共同體共同創造價值和獲得收益,更不利于組織間合作的持續發展。為此,有必要深入探究阻礙組織間合作的關鍵因素,探索出能形成組織間有效聯結并促進互動的內在機制。

組織邊界是企業在市場活動中與外部組織相互作用的界面,其本質是組織與環境的界限[5]。組織邊界所蘊含的無形界線將企業與外部環境相區隔,使得組織既保持相對獨立,又與外部環境進行關聯,其效果既有積極的一面,又有消極的一面。積極的一面在于阻隔外部動態環境的不利影響,維持了組織內部的穩定性;消極的一面在于阻隔了資源的自由流動,使組織對外業務難以開展[6]。這種“亦正亦負”的作用機制,具有典型的“雙刃劍”效應,這不僅給理論研究帶來困擾,更讓實踐中的企業陷入兩難境地。實際上,為了增強組織邊界活動的效率和效益,在管理實踐中已經出現了跨界現象,即通過跨越組織邊界與外部主體進行接觸,來增強對外交互的強度和頻率[7]。然而,這些活動主要是強調企業對自身邊界的突破,擴大與外部主體的接觸來獲得信息、資源等要素,并未從根本上化解組織邊界的“雙刃劍”效應。具體而言,雖然企業可以跨越各自的組織邊界來開展對外活動,但是依然游離在對方的組織邊界之外,難以獲得所需的關鍵性資源,或需要支付很大的成本和承擔很高的風險才能獲得,使得組織間合作陷于表面化。這不禁引發我們進一步思考:組織邊界到底發揮著怎樣的作用,組織邊界“雙刃劍”效應的內在機理到底是什么,可以采取何種方式處理“雙刃劍”效應來實現趨利避害,具體的運作機制又是怎樣?

針對以上問題,本文首先剖析組織邊界的“雙刃劍”效應,提出圍繞組織邊界存在的三組基本矛盾即:開放與封閉、剛性與彈性、范圍與幅度。隨后,分析了跨界團隊作為組織間合作的執行主體,對構建具有立體結構的“你中有我,我中有你”的X型價值鏈體系具有重要作用。基于跨界團隊作用的發揮,企業可以實現組織邊界從“點、線”接觸到“面、塊”融合的跨層次、全方位協同,獲得“動態銜接”“張弛有度”“錯落有致”的最優特性,從而有效化解組織邊界的“雙刃劍”效應。而后,為了使跨界團隊能夠被更為清晰地認知和運用,本文進一步闡述了圍繞跨界團隊的一些未來研究的方向和關注點,這不僅延伸了以往的理論研究,而且也為實踐活動提供了現實指導。

二、組織邊界“雙刃劍”效應的解析

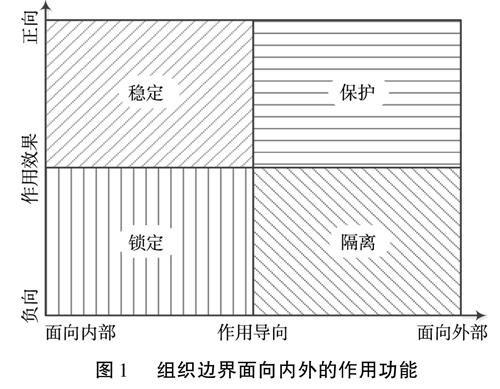

Katz和Kahn[8]指出,企業是一個復雜的開放組織系統,主要依靠系統內部各組件的互相關聯,以及與外部環境的互動得以生存。組織邊界可以被視為組織和外部環境分離的特定線[9],不僅將其與外部環境進行分離,而且還會面向組織內部發揮作用。基于作用效果和作用導向兩個維度,可以通過構建一個二維四方格來解析組織邊界的四種不同作用功能,進而探討其在企業活動中的角色和任務,具體如圖1所示。

(一)穩定:面向組織內部的正向作用

企業為了防范來自外部的影響,出于對自身安全、持續發展等多種因素的考慮,會主動設置對外界線,將一些能夠影響到全局的偶然性活動納入到邊界范圍內[6]。組織邊界內部屬于可控范圍,企業可以在此邊界內形成一個相對穩定的發展環境,保持相對的獨立性和自主性,建立一個較為完整的內部體系,以及具有特定運行規則的空間范圍,使運營管理、部門協作、制度建設、組織創新等活動有序開展。同時,企業內部的穩定將有助于邊界范圍內有針對性地開展組織結構的設計與調整,內部資源的優化與整合,以及動態能力的構建與提升等管理變革活動,實現在特定的領域(或市場范圍內)擁有專屬的競爭力或控制力,從而維持持續的競爭優勢。

(二)保護:面向組織外部的正向作用

作為身處市場環境中的獨立經濟體,企業不可避免地會與外部環境進行動態交互來獲得內部所不具備或不擁有的資源要素。然而,并非所有的外部要素都能對企業產生正面作用,如有些要素雖然有用,但是可能會對現有的運營活動產生潛在的沖擊,甚至顛覆。組織邊界是防止外部破壞力的有效屏障[10],不僅可以作為“防火墻”有效抵御外部可能存在的威脅,還能削弱或減緩外部因素對企業的不利影響,降低潛在的風險,進而維持自身的持續發展。在組織邊界的作用下,企業會面向外部建立自身專屬的免疫機制來滿足員工、運營管理等方面的安全與控制的需求[11],保證企業與外部主體間的互動在有序、適度的情況下進行。

(三)鎖定:面向組織內部的負向作用

企業在管理活動中會逐漸形成一套符合當前現實情況的運作機制和管理模式。然而,在組織邊界的作用下,受社會化過程的影響,組織內部的思維和認知會出現趨同,剛性特征逐漸突顯出來[12],容易導致現有的經營模式、組織結構、制度體系等出現僵化。在企業組織邊界內部,出于維護既得利益,維持現有的權力結構,以及防止出現被替代等多方面的考慮,組織內部會形成鎖定效應,即無論是思維,還是行為都會出現固化,并形成特定的利益格局。

(四)隔離:面向組織外部的負向作用

依賴專用性資源或者以往的經驗,可以為企業在市場競爭中帶來現實收益,但是過于依賴,則會導致企業陷入路徑依賴的發展陷阱。為了維持當前的現實收益或競爭格局,企業會考慮利用組織邊界來主動設置與外部環境的“隔離帶”。Thompson[6]就指出,在理性原則下,組織試圖密封其技術核心以規避環境的影響,從而將所有外生變量的影響排除在組織邊界外部。此時,企業更像是一個處于真空狀態的實體,既難以與其他企業共享發展或協同合作,又難以從其他企業或機構吸收新的要素來支撐創新。其直接后果是使企業故步自封,不可避免地導致組織間壁壘,信息溝通不順暢,以及業務流程難以銜接等問題[13]。

就此來看,實踐中的企業不論是對內還是對外,都會面臨潛在的“兩難境地”。在組織邊界內部,企業能夠直接調動資源,運用能力來維持獨立穩定運作,免受外部環境影響,實現“更正確的做事”,從而保證工作的效率;但是,同時又會出現僵化與阻隔,導致缺乏創新,知識過時,不利于“做更正確的事”,損失效果。在組織邊界外部,通過組織間合作可以獲得所需的創新資源,將創新成果引入企業并運用到運營活動中,從而取得好的效果;但是,源于外部的創新資源通常是沒有得到充分的驗證,需要耗費一定的時間、資源等進行檢驗和試錯,才能與當前的運營活動對接,勢必會導致經營效率的降低。總而言之,在傳統的觀點中,組織邊界會割裂企業活動的連續性和一致性,致使企業難以維持內部活動與外部活動的有序和協調,也很難進行平衡或取舍。

三、組織邊界“雙刃劍”效應的尋根

有關組織邊界的研究最初源于經濟學的交易成本理論,其主要用以分析企業與市場之間的邊界[14]。管理學將組織邊界看作是企業之間的界限,是一種特定的線性接觸面[15],并圍繞組織邊界將組織與外部進行區分,形成一些差異化,如資源、能力、制度、文化等方面的異質性。從深層理論思維審視,經濟學與管理學對組織邊界的認識并無矛盾。然而,為什么會出現“雙刃劍”效應,為什么組織邊界內外會存在“非此即彼”的直觀,進而導致“亦正亦負”的作用機制?筆者認為之所以會出現這種困局,其深層的原因在于圍繞組織邊界存在的三組基本矛盾。

(一)開放與封閉

基于開放系統的視角,所有的個體、團隊和組織都存在于系統中,不可避免地會對外發生交互,沒有任何一個個體、團隊或組織能夠獨立存在[16]。外部環境是企業關鍵資源的投入,同樣也是后續產出的接受方[15]。企業只有開放組織邊界,使其具有通透性,才能降低交易成本,更好地進行對外交易,將外部有利要素納入組織內部,助力組織持續發展。隨著組織邊界的淡化,組織與外部環境中的其他組織會增強信任關系,共享資源要素,建立統一規則,減少信息失真,從而推動組織間建立更為緊密的關系網絡。基于封閉系統的視角,所有跨越組織邊界的對外交互活動不能完全自由,必須存在一定的限制,即需要將不利的要素阻隔在組織外部,否則正常的運營管理活動很容易受到外部環境影響,因而需要組織邊界保持一定的阻絕性,防止外部不利因素的沖擊。此外,企業還需要控制核心技術和知識,通過強化組織邊界防止外溢,否則容易導致企業競爭優勢削弱。因此,企業需要利用組織邊界來協調與外部環境的關系,對發生在組織邊界的活動采取恰當的應對策略,才能使組織邊界成為對外交互的驅動力,而不是阻力。然而,企業如何利用組織邊界來實現開放與封閉的權衡就成為一個非常現實的挑戰。

(二)剛性與彈性

組織邊界的一個重要功能是對企業內部與外部進行劃分。在組織邊界剛性的作用下,企業內部會形成相對靜止的活動慣例,并通過一系列的聯結和互動,逐漸構建出組織內部獲得一致認可的行為框架和行動規范。隨后,企業內部會展現出剛性的結構形態、運營模式和制度體系等,繼而成為支撐企業穩定成長的共同愿景與動力機制,能夠顯著提高企業的生產績效、競爭力和創新能力[17]。然而組織邊界剛性帶來的弊端也比較明顯,其會強化企業內部結構,排斥新規范和新慣例,使企業陷入已有規范的制約之中,阻礙企業適應新的競爭條件[18],將企業局限在特定的領域中發展。然而組織邊界并非靜止和固定不變的,而是可以調整和延伸的。如隨著組織成長和目標改變,組織邊界的影響強度會發生變化[19]。在組織邊界動態彈性的作用下,企業能夠根據特定的要求實施邊界遷移,并且在不同情境和時點顯示出組織邊界的差異性。與剛性不同的是,組織邊界的彈性會讓企業的組織結構、運營機制、管理模式等一直處于動態調整之中,資源被分布在不同的業務環節,導致運營活動中難以實現標準化和規范化,資源不能被充分高效運用,運營成本和協調成本也會相應增加。這種源于剛性與彈性的矛盾,使得企業在日常管理工作中面臨的重要挑戰是,如何做好與其他組織在交互活動中的邊界調整,即處理好剛性與彈性間的關系。

(三)范圍與幅度

從立體空間來看,組織邊界所及之處就是組織活動的范圍和幅度。從范圍的角度來看,企業所處的地理空間、市場區域、業務領域、行業布局等都屬于其邊界的影響范圍。企業的范圍決定了能否獲得較高的運行效果。當企業開展一些面向外部的活動時,會無形擴大組織邊界的范圍。但是,當組織邊界覆蓋的范圍變寬,則其資源能夠被有效配置的能力會變得薄弱,管控力度也被相應削弱,處理與其他組織的關系會更難。從幅度的角度來看,企業與其他組織的交互頻率、活動內容、參與關聯的數量等都屬于邊界的影響幅度。在與其他組織合作的對接過程中,幅度決定是否能夠獲得較高的活動效率,企業需要進行全方位的調整與修正,這不僅涉及組織層面,也囊括團隊、個體層面,如此才能保證雙方的技術、制度、業務流程等有效對接。但是,如果幅度過大,不僅會使企業偏離對外活動的初衷,而且還會將企業相關資源消耗在無效工作之中;如果幅度過小,則難以打開已有的組織結構,從而縮小企業與外部接觸的空間。在有限資源的約束下,企業需要謹慎處理發生在組織邊界的相關活動,選擇合適的對外交互形式,可見合理處理組織邊界的范圍與幅度的關系是一個現實的難點。

綜上來看,圍繞組織邊界的相關活動會存在上述三對不可回避的矛盾,這也是導致“雙刃劍”效應的深層原因。化解“雙刃劍”效應的根本就在于精準處理上述三對矛盾,并盡可能尋求其中的最優特性(也被譯為“最佳區分性”),即在兩種不同的,甚至矛盾或沖突的力量中尋找到恰當的均衡點,使得彼此之間的張力保持有效控制[20],才能真正做到“趨利避害”。結合現實來看,需要立足于當前實踐來尋求可行的解決方案,不僅要在機制設計上做到有效,而且還要能夠落實執行。

四、跨界團隊:一種組織間關系的特殊形態

跨界是企業為了應對日益復雜的創新任務和業務活動的需要,跨越組織邊界與相關利益方建立直接聯系[1],并通過管理彼此關系來獲得收益的行為[19]。跨界團隊在跨組織功能活動中扮演著重要角色,可以與其他多樣非關聯的組織形成關聯[20],因此,跨界團隊也成為學者們研究的重點對象。跨界團隊是基于企業與外部相關主體的合作契約關系,嵌入合作方組織邊界內部的價值鏈中,與合作方有效融合并進行價值共創的特殊業務單元。跨界團隊不僅穿透了企業自身的組織邊界,還會作為業務單元整體嵌入到合作方組織邊界內部,因此,跨界情境下的跨界團隊被賦予了新的特征和內涵。

(一)基于契約的專業化業務單元

在組織跨界的情境下,企業突破了供應鏈上下游分工合作的形式,不僅會跨越組織邊界與復雜的組織環境或社會環境進行交互,而且還會進入合作方的組織邊界內部來完成特定的業務。就此來看,跨界合作屬于一種異質性嵌入,涉及具體的業務銜接、流程匹配、知識轉移、標準一致、制度趨同等關鍵活動,會對企業現有的經營管理活動產生較大的影響。但是,不同組織之間的合作不可能是完全順暢的,在很多時候不同組織之間的合作都會面臨一些全新的挑戰。一方面,組織邊界帶來的壁壘會妨礙組織間進行深入的關聯與合作,如果對壁壘處理不慎,則會引起負面沖擊。另一方面,即使企業具備開放性的創新思維,愿意采取一些活動與外部接觸,但是合作方并不一定有同樣開放的心態來開放自身的組織邊界,迎接外部團隊進入,為了保證組織跨界活動的有序進行,參與合作的組織之間必須簽訂正式契約,規定彼此的權利、義務、責任以及業務工作的內容和范圍、規章制度、績效考核等。這將賦予跨界團隊相應的合法性,以此來對跨界團隊進行認可,如此才能為其后續的活動提供基本保障。因此,跨界團隊一定是在正式契約的激勵和約束下成立的專業化業務單元,只有在契約的保證下合作方才愿意接納跨界團隊進入己方組織內部,并參與到相關的價值創造活動中[7]。

(二)X型價值鏈體系的聯結紐帶

作為具有特定功能的業務單元,跨界團隊雖然融多種功能于一身,但是其首要功能是執行契約中規定的活動,表現為依據組織之間的資源、能力等互補特性來進行業務整合,使得合作雙方獲得共同的收益。在價值創造的活動過程中,組織間交互會經歷彼此聯結、相互認同、相互依賴等多個階段[21]。因此,不僅需要雙方進行深度接觸來實現互動,而且還需要強化雙方對服務交換、資源整合等創新活動的參與程度。跨界團隊需要根據組織間契約跨越組織邊界與外部組織進行聯結,使部分價值活動環節嵌入到合作方的組織內部,完成對現有的業務環節進行替代、協同或增強,進而提升整個生產運營活動的價值增值。更為重要的是,跨界團隊所處的區域會變為銜接彼此價值鏈的重要環節。雙方出于共享特定價值要素的考量,會在該區域實現彼此的“合二為一”,使得價值鏈系統呈現新的結構特征。在實踐運營中,已經出現合作雙方共享生產運營活動的某個環節(或者部分要素),繼而形成獨特的X型價值鏈結構體系。如服務供應商派駐跨界團隊進入購買商內部來提供不同價值的服務生產要素,并通過協調和整合組織結構和業務流程來嵌入到購買商價值鏈中[22]。同樣,購買商為了更好地對供應商的服務或產品質量進行監督,或提升供應商與己方生產運營活動的協同,也會將跨界團隊派駐到供應商內部進行現場管理,或參與到研發、設計等業務環節中,使供應商提供的產品或服務能夠更好地滿足己方需求。

(三)依靠跨界員工執行跨界業務的團隊

跨界團隊業務工作的具體執行是依靠跨界員工的集體活動來實現的。Aldrich和Herker[9]將跨界員工定義為跨組織邊界實現交流和個體信息傳遞的個體。相對以上界定,此處的跨界員工除了承擔以上任務之外,還被賦予了新的任務,即在新的組織情境下按照合作雙方的要求和團隊使命來從事特定的工作和職能。首先,跨界員工需要對所屬團隊負責,完成合作方布置的特定業務和工作安排,并被合作雙方共同考核。如跨界員工的績效由合作方對其在具體工作崗位的表現,創造出來的價值進行評價,隨后結合團隊整體績效進行校準,最后由雙方企業基于綜合情況來確定其薪酬績效。其次,跨界員工需要具有一定的創造力和創新力,帶來一些新的理念,并能跨越組織邊界進行交流。如除了要為合作方提供高質量的服務,還要對現有方案進行更多的創新思考,進而降低成本、改進流程。再次,跨界員工需要具有較高的個人素質,能夠適應新的工作環境,更好地參與到組織合作之中,并完成具體的任務。只有跨界員工參與到合作方的創新活動之中,跨界團隊才能創造新知識,并將其運用在具體的場景來實現價值創造和增值。如在合作方組織內部,通過更清晰地認識和挖掘客戶需求來形成新穎的問題解決方案等[23]。實際上,在現實中已經出現完全嵌入到客戶組織邊界內部來執行具體任務的新型跨界員工。如知識型員工跨界進入客戶內部開展知識創造活動[24]。因此,跨界員工相對于普通員工而言,工作壓力更大,其內在管理機制也相對更為復雜。

綜合來看,跨界團隊作為特定的業務功能單元,不僅會跨越企業自身的組織邊界與復雜的社會環境進行交互,而且還會進入合作方的組織邊界內部來承接特定的業務環節或執行特定的功能。在組織層面,跨界團隊的運作情境是基于組織間已經形成的契約關系,即跨界團隊只有被合作雙方認可,并被賦予相應的合法性之后,才能開展后續的業務活動。在團隊層面,跨界團隊會跨越組織邊界進入合作方的組織邊界內部,并承接特定的業務環節,通過協調和整合雙方的組織結構和業務流程,使得雙方價值鏈的某些環節實現融合,從而為雙方創造共同的利益。在個體層面,所有業務活動都是由跨界員工進入合作方內部,通過提供不同價值的服務生產要素來實現組織雙方的深度關聯,從而完成價值共造[22]。正是由于與眾不同的功能,跨界團隊不僅是合作雙方形成共同體的核心,而且是價值共創的關鍵,直接影響組織之間深層合作關系的形成。

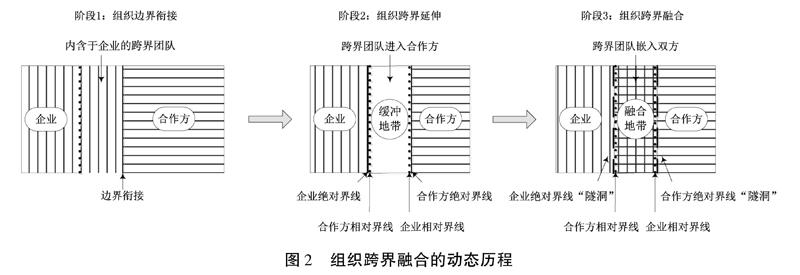

五、“雙刃劍”效應的化解:組織跨界融合

在社會分工與合作日益深化的背景下,跨界團隊會根據參與合作雙方對彼此合作意圖的深入,彼此間認知的加強,以及對彼此間信任的塑造,逐漸推動企業與外部相關主體建立深層的跨界交互關系以實現發展目標。需要注意的是,由于組織間交互會經歷彼此聯結、認同、依賴等階段,且交互活動會表現在諸多方面,其中,圍繞組織邊界的活動展現為從邊界銜接到跨界延伸,再到跨界融合的動態過程,進而形成復雜的立體疊加區域,推動構建全新的價值鏈體系,從而化解“雙刃劍”效應,具體如圖2所示。

(一)利用聚合形成組織邊界銜接

在市場活動中,企業會根據自身的需求去尋找可能的合作伙伴來建立關聯,并形成強聯結或弱聯結的關系。如圍繞供應鏈上下游購買關系或平臺網絡,通過合作關系來建立企業彼此之間的關聯。雖然組織邊界會將企業進行隔離,但是不同的企業依然能夠基于各種原因形成彼此間關聯,并被容納到一個共生系統,即將原本分屬于不同組織的要素通過特定的機制聚合起來,從而構成一個整體性的活動(或流程),使得系統內各要素發揮出最大的效益[25]。不同的企業之所以能夠聚合起來,其根本原因在于彼此之間能夠在一些業務上實現互補或協同,從而降低成本或提高效益。跨界團隊的存在正是為了滿足組織之間合作的這些需求,保證雙方組織在合作中以更高的效率或更低的成本來完成彼此之間的全方位協調。雖然跨界團隊的最終目的是融入合作方內部承擔具體的業務工作,但是在正式融入之前,需要對合作企業進行了解,即通過彼此間的接觸實現從未知到已知。為了獲得更多的信息,組織間會擴大彼此的接觸面,從而推動實現組織邊界銜接。

在此階段的組織間合作,跨界團隊不僅需要突破企業自身的組織邊界與合作方建立聯系,而且還要在進入合作方內部之前就事先明確,哪些工作是由跨界團隊來完成的,即明確跨界團隊的任務和職能。只有這樣才能讓合作方放下戒心打開組織邊界,開展對外的交互活動,對跨界活動提供足夠的支持。具體表現在圖2的階段1,就是內含于企業的跨界團隊矩形豎條框的邊變粗,跨界團隊的任務和職能逐漸明確(虛邊:邊界可穿透;實邊:邊界不可穿透)。與此同時,跨界團隊還要向合作方表明所要提供的資源或服務,只有當所提供的資源或服務符合合作方的要求,跨界團隊才能取得合作方的認可,并打開其自身的組織邊界,讓跨界團隊嵌入組織內部,就特定的業務開展基于共同問題解決的創新活動。具體表現在圖2的階段1,就是內含于企業的跨界團隊矩形豎條框右側的實邊,與合作方的組織邊界銜接。基于組織間正式契約所賦予的合法性,跨界團隊會代表合作雙方進行邊界管理,基于與合作方組織邊界線性重合的界面銜接,形成特定程序,建立規則,增強雙方組織的相互了解,明確彼此在接觸過程中的底線、利益訴求等,使得雙方能夠在行動上保持一致,從而實現企業與合作方的協作。這將有利于雙方在后續的專業化分工與協作中,解決開放與封閉之間的矛盾,實現“動態銜接”的最優特性[26]。

(二)通過整合推動組織跨界延伸

突破組織邊界的跨界活動可以幫助企業將對外交互控制在特定的領域,便于合作雙方重構業務模式,形成密切合作并推進創新活動。然而當企業開始推動以跨界為內容的業務活動時,組織間合作依然會面臨一些潛在的矛盾和沖突,為此需要加強整合來解決組織間沖突,以便在不同的子系統中形成一致性行動[25]。出于降低風險和成本考慮,企業很難去開展全方位的變革,更多的是選擇在重點活動內容進行探索和突破。如立足特定的業務領域和環節,與合作方進行深入地溝通和交流,并通過特定的運作機制來加以整合,而跨界團隊正是承擔此項功能的專業化業務單元。為了保證組織間合作的有序開展,合作雙方會進一步對業務合作的具體內容、運作空間等進行確定,對現有的業務替代或整合,以及與其他的業務環節協同等。在彼此間達成一致的前提下,作為組織間合作的具體執行主體,跨界團隊開始跨越企業自身的組織邊界,與外部合作方進行不同形式的對接,同時還嵌入合作方的組織邊界內部,按照契約的要求提供要素與服務,強化企業與合作方的耦合關系,實現業務流程的整合,以提升組織間交互活動質量,為合作雙方保持更為緊密的關聯提供現實基礎。

在此階段的組織間合作,企業會將所轄的跨界團隊延伸并擴展到合作方組織邊界的內部。此時,跨界團隊被塑造成“專用領域”。在這個領域中存在兩個“界線”:第一個是“絕對界線”,即企業不希望被外部影響的邊界,可以看作是企業活動范圍的底線(或紅線),具體表現在圖2的階段2,“絕對界線”是入駐合作方的跨界團隊白框左側為虛實疊加邊左面的實面(虛面為合作方的“相對界線”)。白框表示此時的跨界團隊處于“緩沖地帶”,穿越了企業邊界又不完全脫離企業,既入駐了合作方又不完全嵌入,實面表示此時的跨界團隊穿越企業邊界后,不能再完全回穿邊界進入企業。第二個是“相對界線”,即企業希望開展對外接觸的前沿面,可以看作是企業影響力延伸的范圍,具體表現在圖2的階段2。“相對界線”是入駐合作方的跨界團隊白框右側的虛實疊加邊,疊加邊左面的虛面代表企業希望向合作方開放與延伸,疊加邊右面的實面是合作方設置的邊界壁壘。“絕對界線”與“相對界線”之間的區域屬于“緩沖地帶”,在此區域內活動的跨界團隊能夠獲得合作雙方認可,從而有助于跨界團隊獲得合法性并開展相應的業務活動。需要注意的是,跨界團隊推動下的組織邊界動態調整并不意味著組織間沒有邊界,雙方組織是在“絕對界線”與“相對界線”之間的“緩沖地帶”開展深度合作,但是并不會涉及處于“絕對界線”以內的核心資源、技術、知識等。此時,雙方組織可以進行同步動態交互,并在共享業務環節實現正向因素輸入和反向因素阻隔兩種功能。這不僅為雙方組織形成緊密交互提供可能,而且還能有效提升組織間的協調效率[27]。就此看來,通過跨界團隊的有效運作可以很好地處理組織邊界剛性與柔性的關系,實現剛性與柔性“張弛有度”的最優特性[26]。

(三)基于嵌入實現組織跨界融合

組織跨界融合是依托跨界團隊在合作雙方的組織邊界疊加融合區域形成共享業務模塊,并以價值共創的形式來確保雙方實現共贏。此時的跨界團隊成為實現價值鏈特定環節融合的紐帶,是合作雙方形成共同體的關鍵所在[28]。為了獲得更大的共同收益,合作雙方會為跨界團隊的活動提供便利,使其能夠發揮出更大的價值,如此組織間合作才能獲得更大的效能。就此看來,組織跨界融合是對傳統交易活動結構關系的深刻變革,合作雙方會從戰略思維、管理創新、組織變革等方面協調配合,來保證該項活動的有序開展,并針對彼此間的工作流程、業務模式、組織結構等進行重構,使得資源利用、能力提升等活動得以有效進行,獲得更為高效的資源整合與服務交換,進行信息交換和信息分享,從而降低合作中的不確定性。在這種新型組織間合作模式中,跨界團隊所形成的信任使得組織間的關系逐漸緊密,這不僅可以避免后續活動中單方采取行動的機會主義行為,而且還會基于互惠的思維來促進關聯合作,繼而影響到后續的資源交換和創新活動的開展,從而降低風險和成本。

在此階段的組織間合作,跨界團隊成為雙方組織圍繞組織邊界進行多層次、跨領域、寬范圍交互的疊加融合區域,有助于雙方確立和構建立體結構的融合形態。合作雙方都會將跨界團隊的活動區域視為自身組織邊界的影響范圍,因而對跨界團隊的信任也是“自然天成”。跨界團隊不僅能夠促進雙方進行更為深入地溝通、交流,建立緊密的合作關系,還能通過彼此的互動關系為雙方資源的有效配置提供支持,從而使彼此在合作中獲得更大收益。具體而言,跨界團隊的運作會促使組織合作系統變革演化,適應彼此的需求并解決共同的問題,降低彼此間合作的風險和成本,以有效處理涉及組織邊界的相關活動[29]。具體表現在圖2的階段3,即階段2形成的“緩沖地帶”會演化為“融合地帶”,在“融合地帶”內雙方的經營管理活動會出現多維度的廣泛交互。為了保證組織間合作的持續高效進行,雙方會圍繞跨界團隊的活動來建立恰當的組織間治理機制進而強化組織之間、組織內各部門、各有關成員之間在信息、財務、制度等要素的相互銜接,使“融合地帶”成為一個有效的溝通平臺,從而提高整體效益。此外,通過“融合地帶”,跨界團隊能夠充分利用組織邊界本身的雙向滲透功能,使得彼此間能夠真正地打開壁壘,進行“面對面”的交流和溝通,共同針對特定任務來開展創新活動。具體表現在圖2的階段3,即企業的“絕對界線”與合作方的“絕對界線”開始出現“隧洞”,彼此間的核心資源、技術、知識等開始進行有限流動。

綜合來看,在組織跨界融合的情境下,企業內部的組織結構也會發生變革,出現職能調整。處于企業“絕對界線”與“相對界線”之間的跨界團隊,則既發揮“揚正面”的積極作用,又發揮“抑負面”的積極作用[30]。從“揚正面”來看,跨界團隊無形拓展了組織當前的可控范圍和信任區間,能夠有效推動資源、能力、信息等要素的流動和共享,在完成與外界交換的同時也實現自我保護。從“抑負面”來看,隨著企業間競爭由個體轉向群體,合作雙方需要形成利益共同體來應對外部環境或其他群體帶來的壓力和挑戰。跨界團隊通過契約被賦予合法性并得到合作雙方的認可,從而能在組織間形成較強的信任,弱化組織邊界的阻隔效應。因此,通過跨界團隊可以很好地處理組織邊界的三對基本矛盾,并獲得最優特性,從而有效化解組織邊界的“雙刃劍”效應。

六、未來研究的關注點

作為一項動態復雜的行為模式,跨界活動對企業而言非常重要,只要使用得當不僅會帶來短期收益,而且還會帶來長期競爭優勢。為此,從事跨界活動的跨界團隊也受到研究學者的廣泛關注,并取得了較大的進展,包括團隊跨界活動的前因及其結果[7],協助知識跨越邊界的跨界機制:跨界員工、跨界對象以及跨界操作。但是,已有研究既沒有涉及如何嵌入到合作方組織邊界內部,也沒有涉及在嵌入之后的運作管理所面臨的問題和挑戰。為了使跨界團隊發揮更大的作用,相關研究還可以從不同的角度展開進一步探索。

(一)價值體系

價值是一個系統性概念,會發生在不同層次中,是通過多層次交互活動產生的一個綜合體系[31]。跨界團隊的出現會重新構架價值鏈,包括價值創造、價值共享和價值分配等,進而形成新的價值體系。跨界團隊主導下的組織間互動會讓兩個組織之間形成相對持久的資源交易、資源流動和資源聯結,能夠提升組織間協調效率[27],適應彼此需求并解決問題[29]。此時的價值創造是通過組織間的界面交互來形成彼此的協同,如通過整合資源來實現跨組織邊界的對外合作,強化組織間協作創新以增加潛在共同收益等活動。這種隱含創新的價值創造既是協同效應的根源,也是各經營主體獨立存在所難以獲得的。在跨界團隊的運作中,需要結合合作雙方的資源并加以整合,立足于合作方內部的創新活動,才能獲得更大的價值增值。為此,跨界團隊需要與合作方的內部單元共享相關知識,推動內部數據、信息、技術等資源整合,這對創造新思想是關鍵的[32],否則會阻礙組織間合作的進一步實現,導致價值創造難以順利進行。因而,如何建立有效的組織間交互機制來實現1+1>2的價值創造是跨界團隊存在的基礎,也是需要重點關注的研究內容。

傳統的價值分配是完全由企業自身所決定,并根據最終的績效考核等來實施。基于跨界團隊的組織間合作模式,需要設計多元的價值分配形式,不僅涉及組織間的初次分配,也涉及企業內部的價值再分配。公平的價值分配機制能夠保障跨界團隊得到平等的,無差別的對待,有利于其更快地適應新組織情境下的業務工作,提升工作效率。在組織間合作的執行過程中,雙方需要根據契約來明確具體業務、產品、服務等方面的考核標準,完成對共同價值創造活動的評價。價值初次分配發生在企業與合作者之間,是根據跨界團隊產出的數量和質量來確定合理的績效和報酬。在此基礎上的價值再分配是發生在企業內部,是根據最終績效考核來確定跨界團隊的薪酬和獎金等。因此,要實現團隊的有序高效運作,必須明確在不同階段價值分配的原則、標準、工具、對象、依據、表現形式等,建立起合適的跨界團隊激勵制度和措施,這也是在跨界團隊的后續研究中需要重點關注的。

(二)二元性

跨界團隊的運作也體現出一些典型的不同層次二元性特征,如需要面對二元組織,展現出二元行為等,也進一步豐富和拓展了二元性在跨界領域的研究和運用。企業與合作方屬于二元組織,按照波特的競爭模型,組織間關系既可能是上下游合作,也可能是潛在的進入者,甚至是同業競爭者等,因而對于二元組織間關系的認識需要基于一些特定的情境下進行分析。如組織間不同的業務關系會導致在最初的契約建立時,對彼此的權力、義務、互動方式等諸多方面存在不同的約定,這將在很大程度上決定在組織間合作中是否采取跨界團隊的業務模式來推動知識活動的開展。當企業決定采取組織跨界融合的合作模式后,需要從二元組織的角度,重點關注組織層面的業務性質、組織氛圍、制度距離等一些關鍵要素的影響,如可以分析和探討價值鏈融合情境下二元組織如何有效縮短組織距離、制度距離、能力距離等來調整組織間關系[33],使得跨界團隊更好地發揮作用。

從單一主體來看,無論是企業還是合作方,以及跨界團隊也都會獨立采取一些不同形式的組織二元行為。基于組織二元行為的視角,需要重點關注的是在組織間合作中的主體是否會采取一些能夠形成協調分工的組織行為模式,使得組織間減少沖突和排斥,形成兼容或協同關系,這將促進跨界團隊知識活動的持續開展,而不會施加不同的影響。再則,跨界團隊作為獨立的業務單元,在知識活動中會面對不同的任務導向,甚至沖突的目標,如何利用二元機制來幫助平衡和協調不同的,甚至沖突的目標等。如在融入合作方價值鏈的過程中,跨界團隊可以采取結構嵌入和關系嵌入的二元行為,如何協調兩種活動方式,使其保持在有效的張力范圍內,并成為團隊活動的動力而不是阻力,也是需要解決的現實問題。此外,在跨界團隊的運作中不可避免地存在一些跨層次交互影響,這會對團隊活動提出更高的要求,如何實現組織二元行為與二元組織的有效匹配等問題,都是值得進一步探討的。

(三)治理機制

治理是一種涵蓋多面向、多層次、多利益主體的復雜機制[34],如何保證組織間合作的有效協調是建立組織間治理機制所面臨的主要問題[35]。由于企業和合作方在目的、動機、行為等方面差異的客觀存在,都會阻礙跨界團隊的運作效率,為此,需要在社會交易活動中形成彼此關聯的治理結構。治理結構是由組織間互動所形成的制度安排,主要是為了解決組織間在專業分工與協作之間的矛盾,強化組織間的控制、協作與溝通,進而確定組織在合作過程中的行為、規則和風格等。從跨界團隊活動的界面來看,既存在企業與合作方在組織層面的接觸,也存在跨界團隊分別與企業和合作方的跨層次接觸,因而在治理結構中需要重點關注的是組織間如何設置合理有效的治理結構來處理組織、部門、成員之間在彼此交互中的相互關系,提高管理活動的整體功能和效率,實現制度趨同、結構銜接、業務整合等,并建立有效的管控機制來推動跨界團隊與合作方的信息分享、交換等活動,從而提升組織間合作的績效。

同樣,不同的治理形式會對跨界團隊的運作造成不同的影響,并產生不同的管理績效。當組織間建立有效的治理形式(包括個人、團隊和組織之間的同層次和跨層次的互動),則可以形成合適的運作模式來推動和實現跨組織邊界的資源交換。Mahok[36]將組織間治理形式分為契約治理和關系治理,前者是強調通過建立正式的規則、程序和政策來監控和激勵期望的行為,后者則依賴企業在交易活動所體現出來的關系規范來約束交易雙方的行為。在不同的治理形式中,跨界團隊可以采取不同的方式來對企業和合作方的現有知識集合進行挖掘,發現一些能夠對雙方均有益的機會,進而推動制度體系、組織結構、人力資源與流程等要素的重新組合和優化配置。除了在組織層面需要重點關注如何協調契約治理與關系治理來形成協同與互補之外,不同治理機制下跨界團隊如何尋找新的解決方法來對現有資源配置模式進行再次整合,如利用探索創新和挖掘創新來持續提升競爭力等[37],都是值得進一步探索的現實問題。

七、結 語

自理性系統和自然系統的內生模型提出以來,如何化解兩者間的競爭成為對組織研究的重要內容。Thompson[6]認為,所有的組織都同時是理性的和自然的系統,他試圖將兩者納入到組織與環境的關系處理中,但是依然沒有很好地解釋組織自身是如何協調組織邊界關系來處理組織與外部環境的交互作用。當前社會經濟的重要特征之一就是組織的概念和邊界變得日益模糊,使得組織間關系也更加復雜。如果企業僅依靠內部的資源進行高成本的創新活動,已經難以適應快速發展的市場需求以及日益激烈的企業競爭,為此必須轉型成為開放式創新體系。然而即使企業愿意打開組織邊界來開展對外交互活動,也不代表能夠真正地實現高質量對外交互活動,為此必須進一步加強組織創新。

本文主要圍繞組織邊界存在的“雙刃劍”效應難題展開討論來闡述如何化解這種“亦正亦負”的模糊狀態實現趨利避害,從而有助于組織間形成更為緊密的合作關系。本文先基于作用效果和作用導向建立一個較為系統的理論框架來分析組織邊界“雙刃劍”效應的作用功能,隨后提出化解“雙刃劍”效應的關鍵在于需要處理和調和圍繞組織邊界的三組矛盾:開放與封閉、剛性與彈性、范圍與幅度。跨界團隊作為組織間合作的執行主體會對組織邊界進行有效管理,具有特定的職能和任務,其不僅會跨越組織自身邊界代表組織進行對外交互活動,更重要的是嵌入到合作方組織邊界內部來進行運營,以特定的行為來管理組織邊界,從而將組織間關系提升到更深層次的關聯中,即推動合作雙方的組織邊界實現銜接、延伸和融合,形成“你中有我,我中有你”的新型組織間合作關系,從而獲得“動態銜接”“張弛有度”“錯落有致”的最優特性,這不僅充分利用了組織邊界的正向作用,而且也削弱了負面作用,從而實現了化解“雙刃劍”效應的目的。從組織邊界融合區域本身看,跨界團隊在該區域開展的任何活動都能得到雙方的認同,因而將一些有利于組織創新活動的要素放在該區域進行驗證,不僅可以充分利用雙方的創造性要素投入,而且也降低了后續的風險和成本,可以很好地提升效率并獲得效果[7],形成更為緊密的共同體,并為合作雙方創造出更大價值。

綜合來看,隨著社會分工與合作程度的深化,在實踐活動中已經出現一些融合現象,如部分企業突破傳統的供應鏈上下游分工、聯盟、合作等形式,不僅跨入己方的組織邊界,而且也嵌入到合作方組織邊界內部。隨著跨界團隊開始發揮出重要的作用,團隊跨界行為的重要性日益凸顯,跨界行為不僅是團隊良性運作的重要保障,更是激發團隊創新潛能、提升團隊競爭優勢的重要途徑,未來還可以圍繞這個主題展開更多的研究工作以指導企業實踐。在本研究中,筆者針對這些內容提出了跨界團隊面向的是二元組織,可以采取二元行為;在具體運營活動中,需要在新的價值體系中完成價值共創,以及價值分配;為了保持這種組織間合作的正向推進,需要通過合適的治理機制來提升效率和效果等建議。以上關注點,不一定能做到面面俱到,但是可以推動相關的研究進一步深入和細化,從而更好地指導實踐活動的開展。

參考文獻:

[1]Marrone,J.A.,Tesluk,P.E.,Carson,J.B.A Multilevel Investigation of Antecedents and Consequences of Team Member Boundary Spanning Behavior[J].Academy of Management Journal,2007,50(6):1423-1439.

[2]Dyer,J.,Singh,H.The Relational View:Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage[J].Academy of Management Review,1998,23(4):660-679.

[3]Wynstra,F.,Spring,M.,Schoenherr,T.Service Triads: A Research Agenda for Buyer-Supplier-Customer Triads in Business Services[J].Journal of Operations Management,2015,35(1):1-20.

[4]Li,M.,Choi,T.Y.Triads in Service Outsourcing:Bridge,Bridge Decay and Bridge Transfer[J].Journal of Supply Chain Management,2009,45(3):27-39.

[5]Scott,W.R.Institutional Analysis:Variance and Process Theory Apaproaches[A].Scott,W.R.,Meyer,J.W.,Boli,J.Institutional Environments and Organizations:Structural Complexity and Individualism[C].CA:Sage,1994.81-97.

[6]Thompson,J.D.Organizations in Action[M].New York:McGraw Hill,1967.

[7]王濤,陳金亮,沈孟如.外部知識獲取與內部知識創造的融合:組織交互嵌入情境下的跨界團隊[J].經濟與管理研究,2019,(7):90-101.

[8]Katz,D.,Kahn,R.Social Psychology of Organizations[M].Chichester:Wiley,1966.

[9]Aldrich,H.,Herker,D.Boundary Spanning Rolesand Organization Structure[J].Academy of Management Review,1977,2(2):217-230.

[10]Cross,R.L.,Yan,A.,Louis,M.R.Boundary Activities in ‘Boundaryless Organizations:A Case Study of a Transformation to a Team-Based Structure[J].Human Relations,2000,53(6):841-868.

[11]Belk,R.W.Possessions and the Extended Self[J].Journal of Consumer Research,1988,15(2):139-168.

[12]陳建勛,王濤,翟春曉.TMT社會網絡結構對雙元創新的影響:兼論結構剛性的生成與化解[J].中國工業經濟,2016,(12):140-156.

[13]Brown,G.,Lawrence,T.B.,Robinson,S.L.Territoriality in Organizations[J].Academy of Management Review,2005,30(3):577-594.

[14]Coase,R.H.The Nature of the Firm[A].Williamson,O.,Winter,S.The Nature of the Firm Origins,Evolution and Development[C].New York:Oxford University Press,1993.18-33.

[15]Aldrich,H.,Herker,D.Boundary Spanning Roles and Organization Structure[J].Academy of Management Review,1977,2(2):217-230.

[16]Yang,H.B.,Lin,Z.J.,Lin,Y.L.A Multilevel Framework of Firm Boundaries:Firm Characteristics,Dyadic Differences,and Network Attributes[J].Strategic Management Journal,2010,31(3):237-261.

[17]汪淼軍,張維迎,周黎安.信息化、組織行為與組織績效:基于浙江企業的實證研究[J].管理世界,2007,(4):96-104.

[18]Leonard-Barton,D.Core Capabilities and Core Rigidities:A Paradox in Managing New Product Development[J].Strategic Management Journal,1992,13(S1):111-125.

[19]Gibson,C.B.,Dibble,R.D.Culture Inside and Out:Developing the Collective Capability to Externally Adjust,Advances in Cultural Intelligence[M].New York:Sharpe,2008.

[20]Argote,L.,McEvily,B.,Reagans,R.Managing Knowledge in Organizations:An Integrative Framework and Review of Emerging Themes[J].Management Science,2003,49(4):571-582.

[21]Holm,D.B.,Eriksson,K.,Johanson,J.Creating Value Through Mutual Commitment to Business Network Relationships[J].Strategic Management Journal,1999,20(5):467-486.

[22]La Rocca,A.,Snehota,I.Relating in Business Networks:Innovation in Rractice[J].Industrial Marketing Management,2014,43(3):441-447.

[23]Franke,G.R.,Park,J.E.Salesperson Adaptive Selling Behaviour and Customer Orientation[J].Journal of Marketing Research,2006,43(4):693-702.

[24]McFadyen,A.,Semadeni,M.,Cannella,A.Value of Strong Ties to Disconnected Others:Examining Knowledge Creation in Biomedicine[J].Organization Science,2009,20(3):552-564.

[25]Lawrence,P.R.,Lorsch,J.W.Organization and Environment[M].Boston: Harvard Business School,1967.

[26]王濤,陳金亮.雙元制度邏輯的共生演化與動態平衡——基于國有企業組織場域的解釋[J].當代經濟科學,2018,(4):75-83.

[27]Dougherty,D.,Takacs,C.H.Team Play:Heedful Interrelating as the Boundary for Innovation[J].Long Range Plan,2004,37(6):569-590.

[28]Lomi,A.,Lusher,D.,Pattison,P.E.,et al.The Focused Organization of Advice Relations:A Study in Boundary Crossing[J].Organization Science,2014,25(2):438-457.

[29]Jeppesen,L.B.,Lakhani,K.R.Marginally and Problem-Solving Effectiveness in Broadcast Search[J].Organization Science,2010,21(5):1016-1033.

[30]陳金亮,戰夢霞.治理機制與合作績效——供應鏈情境下關系學習啟動效應的探究[J].中國勞動,2019,(3):41-58.

[31]Lepak,D.P.,Smith,K.G.,Taylor,M.S.Value Creation and Value Capture:A Multilevel Perspective[J].Academy of Management Review,2007,32(1):180-194.

[32]Tortoriello,M.,Krackhardt,D.Activating Cross-Boundary Knowledge:The Role of Simmelian Ties in the Generation of Innovations[J].Academy of Management Journal,2010,53(1):167-181.

[33]王濤,羅仲偉.社會網絡演化與內創企業嵌入:基于動態邊界二元距離的視角[J].中國工業經濟,2011,(12):89-99.

[34]Eising,R.The Transformation of Governance in the European Union[M].London:Routledge,1999.

[35]羅珉,何長見.組織間關系:界面規則與治理機制[J].中國工業經濟,2006,(5):87-95.

[36]Mahok,A.The Organization of Economic Activity:Transaction Costs, Firm Aapabilities and the Nature of Governance[J].Organization Science,1996,7(5):577-590.

[37]Benner,M.J.,Tushman,M.Exploitation,Exploration and Process Management:The Productivity Dilemma Revisited[J].Academy of Management Review,2003,28(2):238-256.

(責任編輯:于振榮)

收稿日期:2021-08-14

基金項目:中國社會科學院“登峰戰略”企業管理優勢學科建設項目資助;國家自然科學基金青年項目“開放式創新下基于創新價值鏈雙元平衡的創新搜索及其作用機理研究”(71302128)

作者簡介:王 濤(1980-),男,山西陽城人,助理研究員,博士,主要從事戰略管理與組織創新等方面的研究。E-mail: tao_wang_cass@126.com

陳金亮(通訊作者)(1979-),男,河北唐山人,副教授,博士,主要從事創新管理與供應鏈管理等方面的研究。E-mail: chenjinliang@cufe.edu.cn

戰夢霞(1972-),女,山東煙臺人,研究員,博士,主要從事人力資源管理和社會保障等方面的研究。E-mail: zhanmengxia@163.com