“雙減”政策網絡結構、利益博弈與治理路徑

摘 要 減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔政策有效執行問題已成為教育領域的一個核心議題。基于政策網絡理論視角,“雙減”政策執行過程中會形成包含政策社群、專業網絡、府際網絡、生產者網絡和議題網絡的政策網絡結構,揭示了“雙減”政策中五對主要的政策網絡群體博弈關系。針對“雙減”政策中的利益博弈情況,相關部門或利益相關者要樹立網絡化治理思維,構建協同治理機制;深化供給側改革,增加優質教育資源供給;基于政策網絡結構特點,因地制宜選擇政策工具組合。

關鍵詞 “雙減”政策;網絡結構;利益博弈;治理進路

中圖分類號 G40-011.8

文獻標識碼 A

文章編號 2095-5995(2021)10-0008-05

義務教育階段學生學業負擔過重現象已經超越教育邊界,成為一個嚴重的社會問題。2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱《意見》)。目前,減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔(以下簡稱“雙減”)政策的有效執行問題已成為教育領域的一個核心議題。“雙減”政策涉及廣泛的參與群體,并形成了一個龐大的政策網絡。不同的參與群體會基于不同的利益考量、審視“雙減”政策。政策網絡的存在不僅會影響政策執行的結果,還會反映特定利益集團在某一政策領域中的相對地位或權力。[1]政策網絡理論是一個研究政策過程中相互依賴的行動者之間各種正式、非正式關系形成的網絡以及網絡結構特征對政策產生的影響的理論。[2]本文基于政策網絡理論的視角,嘗試闡明“雙減”政策涉及的參與主體和網絡結構,分析參與主體之間五種主要的利益博弈關系,并進一步提出治理路徑。

一、 分析工具:政策網絡理論

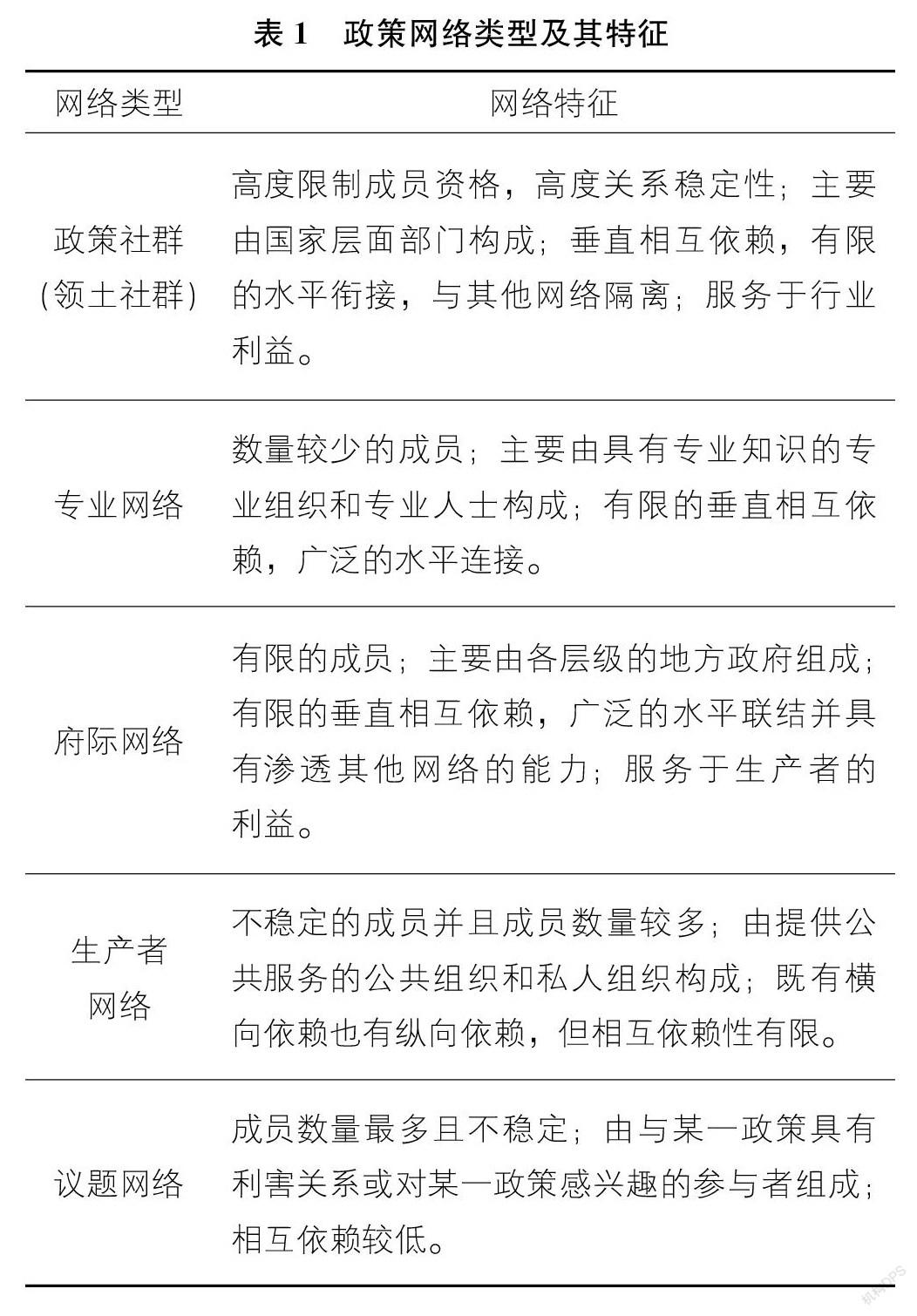

1986年,美國公共政策研究學者保羅·薩巴蒂爾指出,長期以來,政策研究包括“自上而下”和“自下而上”兩種研究方法。[3]但“自上而下”和“自下而上”的政策研究對實踐場域中的復雜公共政策的解釋力不夠,尤其是沒辦法闡釋處于政策制定和政策執行環節的不同參與主體之間反復互動和持續博弈的過程。因此,公共政策研究者為應對日益復雜的政策環境和實現眾多參與主體的利益訴求均衡,在充分吸收組織科學、政治科學多領域理論的基礎上,逐步形成了政策網絡理論。卡岑施泰因最早提出政策網絡的概念,并認為“政策網絡就是公私行動者之間的一種關系模式”[4]。羅茨和馬什等初步構建了政策網絡的結構模型,把政策網絡概念理論化和操作化,使之成為指導分析政策制定和政策執行的有效理論工具。羅茨按照利益屬性、成員屬性、垂直相互依賴性、平行相互依賴性和占有資源五個方面把政策網絡分為五個層級結構:政策社群(領土社群)、專業網絡、府際網絡、生產者網絡和議題網絡。[5]不同的網絡結構呈現不同的網絡特征,具體見表1。特米爾等人強調以博弈的觀點分析政策網絡,認為政策網絡是指行動者之間因面臨共同政策問題或分享政策資源,彼此互相依賴、多少呈現穩定狀態之社會關系類型,此種關系將因一些博弈而被形塑、維持或者變遷。[6]他們還認為網絡管理者(主要是政府)應該善于利用行動者及其關系、資源、規則和觀念四個主導性因素開展網絡管理以實現網絡結構更迭。[7]

隨后,政策網絡理論不斷深化呈現逐步分化的趨勢。西方政策網絡研究主要有基于資源依賴的政策網絡、基于共同價值的政策網絡和基于共享話語的政策網絡三種研究路徑。[8]國內也有學者基于政策網絡理論工具開展了大量中國本土政策議題研究。總而言之,目前,政策網絡已成為解釋政策過程復雜關系的典范。[9]研究者們普遍認為,政策網絡理論的主要功能包括:構建理解政策問題的新型框架,強化復雜政策問題的解釋力度,增強政策問題分析的規范程度。[10]

二、“雙減”政策網絡類型及其結構特征

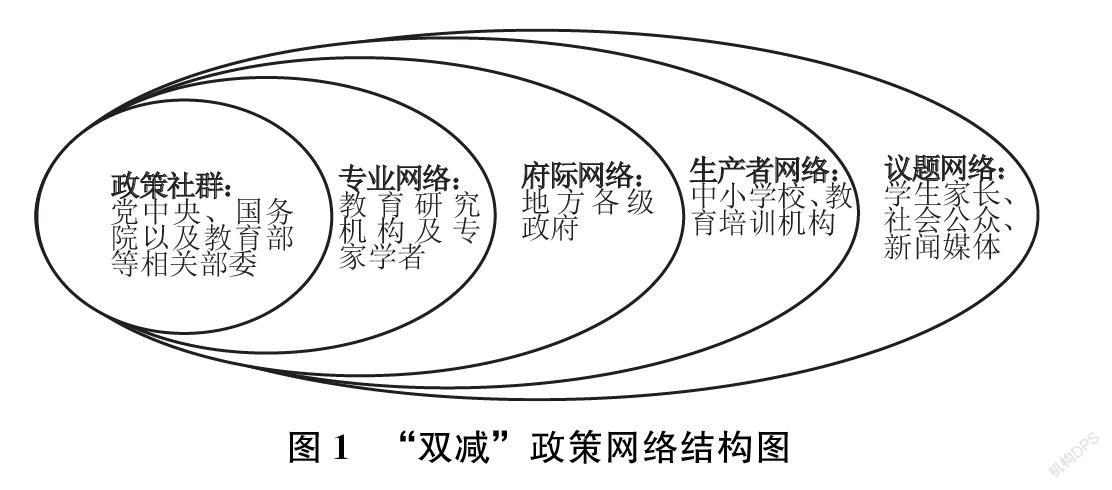

“雙減”政策的行動主體按照聯結強度、互動頻率與集中性等構成了一個復雜的政策網絡。居于核心層的是政策社群,包括黨中央、國務院以及教育部等相關部委。次核心層的專業網絡包括高校、各種教育智庫等教育研究機構以及相應的專家學者。第三層的府際網絡包括省、市、縣三級地方政府。第四層的是生產者網絡,主要包括中小學校、教育培訓機構。第五層的議題網絡主要是由學生家長、社會公眾和新聞媒體等構成,詳見圖1。下面對五個層級網絡的具體構成、資源優勢、利益訴求進行詳細分析,并探討他們在整個“雙減”政策網絡中的職能。

(一) 政策社群:政策決策聯盟

在“雙減”政策網絡中,政策社群居于核心地位,占有最廣泛的資源,具有強大的組織動員能力,負責政策的制定和規劃,代表的利益群體也最廣泛。從構成上看,《意見》是由中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合印發,體現了最高規格和最高意志。文件中還明確了教育部等15個中央部委作為政策參與主體。從資源占有來看,政策社群占有豐富的政策資源,并可以通過政策資源保障“雙減”政策的執行進程。譬如,國務院教育督導辦印發通知對各地落實“雙減”情況建立半月通報制度。從代表利益來看,政策社群代表廣泛的利益群體,堅守教育的公共利益屬性。政策社群推行“雙減”政策目標是落實立德樹人根本任務,構建高質量教育體系,構建教育良好生態,緩解家長焦慮情緒,促進學生全面發展、健康成長。

(二) 專業網絡:政策咨詢聯盟

專業網絡在“雙減”政策中發揮著重要的作用,是整個網絡體系中的重要組成部分。從構成上看,專業網絡既包括高校、教育智庫等一些教育研究機構,又包括教育專家、學者。從占有資源看,專業網絡主要占有基于專業知識和專業能力的專業資源,具體體現在能夠從理論高度和學理邏輯層面認識問題,能夠透過問題表面看本質。專業網絡既可以為政府開展“雙減”政策提供咨詢,也可以通過學術論文、接受媒體采訪,甚至通過自媒體表達對于“雙減”政策的理性聲音和專業判斷。從代表利益看,專業網絡主要謀求多數人尤其是弱勢群體的利益。在“雙減”政策執行中,專業網絡更多地關注學生和教師群體的利益。當然,不可否認的是,專業網絡在“雙減”政策執行中也會存在自身的利益訴求。

(三) 府際網絡:政策執行聯盟

府際網絡是“雙減”政策執行的關鍵,直接關系到政策落地程度。從構成上看,府際網絡主要包括省、市、縣三級地方政府,每一級政府又包含具體行政部門負責推行“雙減”政策。在府際網絡中,每一級政府中的教育部門是執行“雙減”政策的主體責任者。在占有資源方面,府際網絡占有資源僅次于政策社群,具有比較豐富的政策資源和社會動員能力。但不同的府際網絡所占有的資源存在較大差異。一般來說,越處于高端的府際網絡所占有的資源越多,即便處于同一層次的府際網絡,也會因地區差異導致占有資源不均衡。從代表利益看,府際網絡首先代表本層次地方政府和民眾的利益。需要指出的是,府際網絡的利益并不總是與政策社群的政策目標和利益訴求一致,不同層級的府際網絡利益也不完全一致。

(四) 生產者網絡:直接利益者聯盟

生產者網絡是“雙減”政策最末端的組織單位,也是直接利益相關者。生產者網絡具有以下基本特點:(公有部門和私有部門)在政策制定中的作用突出;其成員資格變動不定;提供政策網絡期望的商品、服務和專門知識。[11]從構成上看,“雙減”政策主要面向中小學教育,因此,生產者網絡主要包括中小學校和校外教育培訓機構。在占有資源方面,生產者網絡擁有的資源是比較有限的。譬如,中小學校在提供課后服務方面,增加教師編制或為教師提供課后服務補助經費單憑自身難以完成。在公辦教師不得從事有償補課行為和學科類培訓機構一律不得上市融資等政策背景下,校外教育培訓公司所占有的資源被進一步壓縮。在代表利益方面,中小學校主要是為了使學生健康快樂地成長,同時也需要保護本校教師的利益。教育培訓機構主要追逐自身經濟利益的最大化,對于社會利益的考慮往往置于次要位置。

(五) 議題網絡:社會輿論聯盟

議題網絡處于“雙減”政策網絡外圍,具有松散性、情緒化等特征。從構成上看,議題網絡可以分為三個部分:直接利益相關者、對議題感興趣群體以及新聞媒體。其中,直接利益相關者主要包括學生家長。在占有資源方面,議題網絡占據的資源比較匱乏,缺少與其他群體直接博弈的資源。但是,議題網絡可以通過營造教育輿情,從而影響“雙減”政策的執行進程和走向。教育輿情本質上是公共主體的話語權力,可以通過影響利益相關群體而上升為一種政策影響力、一種對教育政策的價值審視、一種教育政策變革的推動力。[12]家長會通過信訪等維權方式直接表達心愿,也會憑借自身的有限資源抵制“雙減”政策(如請朋友為孩子補課)。議題感興趣群體則主要通過自媒體平臺(微信、微博等)發表個人觀點。新聞媒體有時會為了博取眼球,夸大有爭議的問題。在代表利益方面,家長主要代表了中小學生的利益,但是會在長期和短期利益的取舍方面產生混亂。對議題感興趣群體和新聞媒體既代表自身利益也代表社會公眾利益。

三、“雙減”政策網絡中的利益博弈

馬克思曾經提出,“人們奮斗所爭取的一切,都同他們的利益有關”[13]。在“雙減”政策網絡框架下,各參與主體之間會基于利益開展復雜的博弈。利益主體間的博弈結果直接決定了“雙減”政策最終落地的成效。下面,筆者主要分析政策社群與府際網絡、生產者網絡與府際網絡、議題網絡與府際網絡、專業網絡與議題網絡、生產者網絡與議題網絡五對關鍵利益主體之間的博弈情況。

(一) 政策社群與府際網絡

利益之爭是近代中國國家轉型以及央地關系博弈的核心。[14]在我國的行政體制下,地方政府要堅決服從中央政府的政令,但我國“條塊結合,以塊為主”的教育行政體制內,中央采取舉措的作用畢竟有限,地方教育政策試驗的部門間的協同最終還要靠地方政府自身來完成。[15]在教育政策執行領域,地方政府追逐本地區利益容易造成央地關系碎片化。央地關系碎片化是指中央與地方政府在教育政策執行中價值追求或利益導向不一致甚至相互沖突,主要表現為地方政府教育政策執行活動偏離中央教育政策目標,出現“上有政策,下有對策”的現象。[16]《意見》要求地方政府“樹立正確的政績觀,嚴禁下達升學指標或片面以升學率評價學校和教師”,“要根據學生規模和中小學教職工編制標準,統籌核定編制,配足配齊教師”,“省級政府要制定學校課后服務經費保障辦法”。《意見》一方面會對府際網絡長期形成的價值觀念產生沖擊,激化府際網絡與其他網絡的矛盾,另一方面也對府際網絡財政投入造成壓力。府際網絡為了緩解政策社群壓力和本部門利益之間的張力,可能會采取“虛假執行”和“選擇性執行”的方式應對“雙減”政策。

(二) 府際網絡與生產者網絡

作為政策執行對象的生產者網絡與具體政策制定者的府際網絡將成為利益博弈者。“雙減”政策從議題社群向下將呈現逐漸擴散、不斷細化的趨勢。《意見》出臺后,“雙減”政策將會依照省、市、縣三級教育行政管理體制的順序逐級得到細化和完善。因此,縣級“雙減”政策應該是最具體、操作性最強的,也是對生產者網絡約束力最大的政策。從另一個方面來講,縣級府際網絡與生產者網絡的利益沖突最凸顯,會出現激烈的利益博弈區域。從縣級教育行政部門與中小學校的關系來看,雙方可能會在“保證課后服務時間”、“組織優秀教師到師資力量薄弱的學校開展課后服務”、“組織優秀教師開展免費在線互動交流答疑”等方面進行博弈。從縣級教育行政部門與教育企業的關系來看,“雙減”政策中“堅持從嚴治理,全面規范校外培訓行為”本身就影響了校外教育企業的利益,壓縮了校外教育企業的生存空間,必然引發它們的抵制。

(三)府際網絡與議題網絡

府際網絡對“雙減”政策的細化和具體執行會直接觸動議題網絡的利益,尤其是中小學生家長群體。議題網絡也會通過營造輿論壓力反制府際網絡。“雙減”政策制定的初衷是緩解學生家長的教育焦慮,營造良好的教育生態,但這一政策目標的實現仍然需要一段時間。目前,學生家長對“雙減”政策存在兩方面顧慮:一是擔心政策執行不均衡,尤其是在各學校之間存在差異化;二是擔心影響學生升學,害怕“減負后得到快樂童年的學生就只能在高考中成為炮灰”[17]。因此,學生家長群體對府際網絡出臺的政策和政策執行的力度會非常關注。社會公眾和新聞媒體則對府際網絡政策的合理性以及其執行的合法性感興趣,并且會通過新聞輿論對府際網絡造成壓力,有可能會倒逼府際網絡調整政策內容或者變更政策執行方式。

(四) 議題網絡與生產者網絡

生產者網絡作為政策執行末端組織,會直接影響以議題網絡為代表的網絡群體利益。議題網絡則以不同的方式與生產者網絡中的中小學校和校外培訓機構展開利益博弈。首先,議題網絡中的學生家長會直接感知中小學校所開展的“雙減”措施。學生家長會直接了解中小學校開展的作業管理和課后服務質量,并根據學生的情況做出不同的價值判斷,采取博弈措施。一些學生家長希冀班級間、學校間能夠同步落實“雙減”政策,擔心自己孩子會因為“雙減”政策而落后。還有一些學生家長則希望憑借“雙減”政策幫助學生實現彎道超車。其次,學生家長與校外培訓機構博弈同樣非常激烈。一是“雙減”政策出臺導致許多學科類教育培訓機構轉型,一些學生家長或因退費問題與這些教育培訓機構產生利益糾紛;二是部分學生家長可能會在“雙減”政策執行的過程中選擇通過“一對一家教”方式讓學生參與校外培訓。最后,社會公眾對于中小學校和社會培訓機構是否能夠真正落實“雙減”政策表示持續關注和期待,新聞媒體也開展了大量的報道。

(五) 專業網絡與議題網絡

“雙減”政策網絡中的專業網絡與議題網絡之間的博弈也不容忽視。“雙減”政策出臺引發議題網絡和專業網絡的高度關注。盡管議題網絡成員本身具有松散性特點,其往往基于自身的利益和經驗做出判斷,所產生的觀點未必正確,但他們憑借虛擬網絡形成洶涌民意卻不容小覷。譬如,“教師家長不能為自己孩子補課”的觀點竟引發許多網民的認同和點贊。而專業網絡則針對議題網絡中的一些觀點進行批駁,試圖引導議題網絡的觀點。譬如,我國著名的教育智庫——“中國教育三十人論壇”連續發布了楊東平、錢理群、李鎮西等教育專家關于“雙減”政策的解讀。不可否認,專家群體在現實場域中面臨著專業知識的可靠性與可及性、身份的民主性與可信性等的詰問。[18]在“雙減”政策中,議題網絡并不會因為專業網絡的發聲而禁言,相反,議題網絡與專業網絡之間的針鋒相對的博弈會一直持續下去。

四、“雙減”政策執行網絡治理路徑

“雙減”政策執行將成為未來一段時間內基礎教育領域的重要政策議題。可以想象,“雙減”政策有效執行不可能一帆風順。面對復雜的政策環境,要沖破既有利益和觀念的藩籬,形成新的教育生態,就需要在治理理念更新、供給側改革和政策工具推陳出新這幾個方面做出努力,從而提升治理成效。

(一) 樹立網絡化治理思維,構建協同治理機制

政策網絡理論是在政府模式和市場模式紛紛失靈后出現的第三條治理路徑。從治理的角度來看,政策網絡理論是繼政府與市場兩種范式之后的新的治理范式。在“雙減”政策中,各行動主體要改變既有的政府“包打天下”和市場萬能的治理思路,樹立網絡化治理思維,將政策網絡視為反映組織間關系、協調組織間利益的有效治理工具。

在政策網絡研究中,不少學者認為思想、信念、價值觀和共同知識具有解釋力。[19]“雙減”政策的目標是促進學生全面發展、健康成長,著眼于國家和民族的未來。這種理念應該成為“雙減”政策中各行動主體的共同的信念和價值觀,成為網絡群體之間互動的基本邏輯,也應該成為構建協同治理機制的凝合劑。構建“雙減”政策多主體參與的協同治理機制,就是在共同價值觀的引領下,各參與主體在平等、公開、信任的政策環境中,通過反復博弈實現利益訴求,實現對“雙減”政策網絡的有效治理。

(二) 深化供給側改革,增加優質教育資源供給

“雙減”政策中各利益主體博弈的根本原因是優質教育資源供給不足、不均衡,難以滿足合理的教育需求,并且在社會資本的運作下,催生出畸形的教育需求。推進教育領域供給側改革需處理好擴大有效供給與提高供給品質、清理無效供給與激發合理需求、理順結構調整的目的與供給側改革的手段、拓寬供給渠道與優化多元治理四對基本關系。[20]因此,“雙減”政策的執行應該從提升供給質量入手,不斷矯正要素配置扭曲行為,提供高質量的教育服務供給。

具體來說,未來應該從兩個方面入手深化“雙減”政策供給側改革。第一,進一步增加優質公共教育資源的供給。盡管政府在公共基礎教育領域的投入不斷增加,但是與公共需求相比仍存在較大差距,甚至出現“民進公退”的現象。學生家長在對優質公共教育資源需求得不到滿足的情況下,加之社會資本鼓吹和販賣教育焦慮,必然出現許多家長轉向校外培訓機構謀求所謂的優異考試成績。因此,未來應該進一步增加優質公共教育資源供給,回應學生家長的需求,減輕家長的負擔和教育焦慮。第二,進一步推進以師資均衡化為核心的義務教育優質均衡發展。優質教育資源的公平分配是新時代義務教育優質均衡發展的基本要義。[21]在義務教育基本均衡“雙九五”目標已經實現的基礎上,要進一步實現義務教育優質均衡發展,尤其是要加大“縣管校聘”政策的實施力度,促進校長、教師在區域內合理流動。

(三)基于政策網絡結構特點,因地制宜選擇政策工具組合

政策工具是實現政策目標的手段,是政策目標與政策結果之間的橋梁。教育有效治理的一個重點是選擇調配不同類型的教育政策工具,以最有效的方式實現教育政策目標。政策網絡構成了政策工具選擇的現實背景,政策網絡的特點對政策工具的選取有著不同的要求。[22]

“雙減”政策網絡規模龐大、分布廣泛,加上我國幅員遼闊,各地的教育政策環境存在較大差異,因而并不存在一個統一的、最優的政策工具組合。通過梳理各地出臺的“雙減”政策文本來看,一些地區的“雙減”政策工具組合呈現出一些不足,主要表現為命令性工具、勸告工具和系統變革工具使用頻率過高,而激勵性工具、能力建設工具則使用頻率比較低。因此,各地在細化“雙減”政策時,要基于本地政策網絡結構特點,因地制宜地選擇政策工具組合。

(陳慶禮,韶關學院省級中小學教師發展中心,廣東 韶關 512005)

參考文獻:

[1][11] [英]R.A.W.羅茲.理解治理:政策網絡、治理、反思與問責[M].丁煌,丁方達,譯.北京:中國人民大學出版社,2020:29,33.

[2][19] 李玫.西方政策網絡理論研究[M].北京:人民出版社,2013:197,108.

[3] SABATIER P A . Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis[J]. Journal of public policy, 1986(6): 21-48.

[4] PETER J K.Between power and plenty[M].Madison:University of Wisconsin Press,1978:19.

[5] RHODES R , MARSH D . New directions in the study of policy networks[J]. European journal of political research, 1992(1-2):181-205.

[6][22] 楊代福.政策工具選擇研究:基于理性與政策網絡的視角[M].北京:中國社會科學出版社,2016:135,2.

[7] ERIK H K, JOOP K,KATRIEN T. Managing networks in the public sector: a theoretical study of management strategies in policy networks[J]. Public administration, 1995(73):437-454.

[8] 范世煒.試析西方政策網絡理論的三種研究視角[J].政治學研究,2013(4):87-100.

[9] 陳敬良,匡霞.西方政策網絡理論研究的最新進展及其評價[J].上海行政學院學報,2009(3):97-105.

[10] 賈文龍.近年來國內政策網絡研究的述評與展望[J].云南行政學院學報,2020(2):150-158.

[12] 范國睿.教育政策研究[M].福州:福建教育出版社,2020(8):107.

[13] [德]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集(第一卷)[M].中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯.北京:人民出版社,1956:82.

[14] 苗愛民.基于共容利益視角下的央地關系變遷分析[J].中共福建省委黨校學報,2018(11):65-73.

[15] 肖鳳翔,于晨,鄧小華.中央主導下的地方教育政策試驗:行動邏輯、現實困境與優化策略[J].教育發展研究,2017(7):23-30.

[16] 孫科技.教育政策執行碎片化及其防治策略:一個整體性治理的視角[J].教育發展研究,2018(1):33-38.

[17] 作者不詳.教育部下發通知,部分省將英語踢出期末考試,真“減負”時代來了[EB/OL].https://www.163.com/dy/article/GLCDD5M80552ES0E.html,2021-10-02.

[18] 張云昊.政策過程中的專家參與:理論傳統、內在張力及其消解路徑[J].中國行政管理,2021(1):98-104.

[20] 周海濤,朱玉成.教育領域供給側改革的幾個關系[J].教育研究,2016(12):30-34.

[21] 朱德全,馮丹.和而不同:義務教育優質均衡發展的新時代要義與治理邏輯[J].教育科學,2021(1):23-30.

責任編輯:謝先成