管幕-箱涵結構體系鄰近下臥運營地鐵區間施工變形控制技術

姚李 張俊儒 徐劍 王智勇 嚴從文

【摘 要】文章介紹鄭州綜合交通樞紐東部核心區地下空間綜合利用工程中連接通道近距離跨越鄭州地鐵,為防止既有隧道的變形過大,確保地鐵的安全運營,利用有限元數值計算的方法,分析不同變形控制措施下箱涵頂進對下方地鐵隧道的變形影響,提出抗拔樁—管幕門式結構加固控制技術,并結合現場實測數據對抗拔樁-管幕門式結構加固效果進行分析。結果表明,采用抗拔樁—管幕門式結構體系加固后的箱涵頂進工法優于僅施做管幕及直接頂進,能有效控制下臥既有隧道的隆起變形,加固作用明顯。形成適用于軟土地層近接既有運營地鐵區間的管幕—箱涵結構體系的控制技術,指導本項目施工,并為今后類似工程的修建提供借鑒。

【關鍵詞】地下工程; 近接施工; 變形控制; 箱涵頂進; 抗拔樁-管幕

【中圖分類號】U455.49【文獻標志碼】A

近年來城市地下空間的綜合利用成為發展趨勢,多種修筑物整合為一體,新建的地下空間綜合利用工程往往與既有地鐵一體化形成交通樞紐,這使得新建工程的修建環境更為復雜,常鄰近既有地鐵,因此在設計與施工環節,不僅要考慮新建結構的安全,更要保證既有地鐵的正常運營。當地鐵隧道埋深較淺時,上覆壓力的變化會對下方隧道所在地層造成明顯擾動,故而在施工過程中上覆壓力的變化是新建結構時必須考慮的內容。箱涵頂進常用于地下通道的修建中,頂進過程中,頂進方向與高程的精準控制,頂推力與速度的恰當調整是保證施工質量的關鍵因素。

管幕-箱涵法是管幕頂進和箱涵頂進兩種技術的結合應用。管幕法作為一種輔助工法,在軟土地層的淺埋工程中已得到應用[1-4],這些工程都對地表或周圍建筑物的變形控制要求嚴格。2004年,上海市中環線北虹路隧道工程是國內首次采用管幕法箱涵推進工法施工的。針對該工程,李向陽等[5]通過有限元模擬土體開挖研究了管幕內土體變形及土壓力分布。2006年,李名淦等[6]針對首都機場行道下穿越工程,研究了設置管幕后進行箱涵頂進時,管幕的變形和地表沉降的規律。2007年,萬敏等[7]通過實測和計算分析,研究了管幕-箱涵頂進施工中迎面土壓力的規律。2009年,羅仁安等[8]建立了考慮超欠挖情況的有限元模型,實現箱涵頂進過程及地表變形模擬。2017年,王滕等[9]以北大溝污水管線防護涵工程為依托,研究了管幕-箱涵下穿運營鐵路線地層變形規律和控制技術。2019年,張俊儒等[10]按照彈性地基梁和普通梁兩種模型進行解析計算進行了箱涵頂進時下方管幕的受力和變形研究。

為解決既有地鐵隧道安全性問題,本文通過數值模擬,對近距離上跨隧道進行箱涵頂進計算分析,對比有無抗拔樁-管幕門式結構體系施工時,下方地鐵隧道變形情況,并結合現場監測情況,確定選用輔以抗拔樁與管幕形成門式結構的管幕-箱涵法,對跨越既有隧道的通道工程施工有重要意義,可提高施工全過程的既有隧道穩定性。

1 工程背景

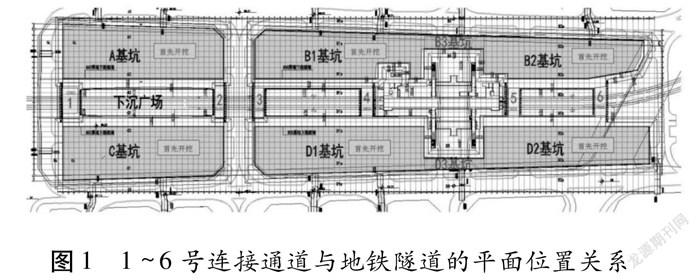

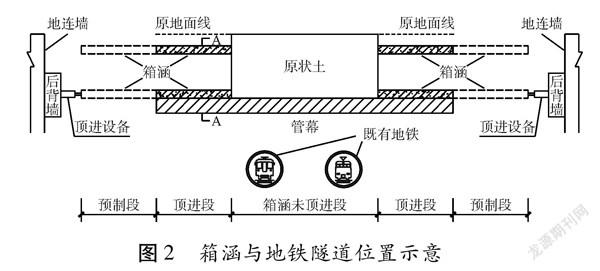

鄭州綜合交通樞紐東部核心區地下空間綜合利用工程位于鄭東新區東南部[11],七里河南路、商鼎路、圃田西路和博學路之間圍合區域。其中連接通道工程是重點工程,由6條人行通道組成,上跨鄭州地鐵1號線,1~4號連接通道跨越鄭州東站—博學路站區間,5~6號連接通道跨越博學路站—市體育中心站區間,均處于地鐵保護限界之內。因地鐵兩側堆積棄土清理及基坑開挖施工導致地鐵隧道的上覆壓力卸載,地層和隧道隨著荷載的減少發生回彈變形,已使得地鐵區間產生管片變形和隧道整體上浮,1~6號連接通道范圍內隧道上浮6~13.88 mm不等。如果不加以控制,會危及地鐵的行車安全,所以要求后續的施工盡量減少對下方既有地鐵的擾動。連接通道與地鐵隧道的位置關系如圖1所示,圖1中,數字1~6代表6條連接通道。箱涵與地鐵隧道位置如圖2所示。

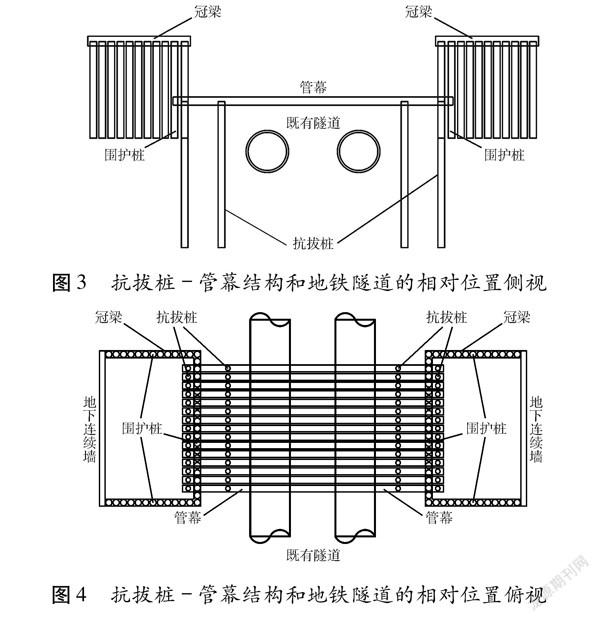

施工中管幕及抗拔樁布置如圖3和圖4所示,采用Φ800@1 500 mm抗拔樁與Φ1 200@1 500 mm管幕。整個工程空間結構體系繁雜,涉及抗拔樁、管幕以及箱涵的施工且實現結構之間的剛性連接,施工技術難度大,施工風險等級極高,目前國內外無同類工程,沒有可供借鑒的修建經驗。

2 箱涵頂進中地鐵隧道變形分析

2.1 計算模型與參數

采用MIDAS/GTS建立如圖5所示的模型,在進行管幕-箱涵法施工時,關鍵因素在于如何控制箱涵頂進對圍巖的擾動,減小圍巖的變形,以確保圍巖的穩定性,因此針對管幕-箱涵結構體系施工過程進行數值模擬分析。本次計算以1號通道為例進行展開說明,考慮到結構實際尺寸及邊界效應的影響,模型采用長60 m×寬46 m×高50 m,地下水位在地表下方15 m處,具體如圖5所示。

計算假定:(1)隧道位移與土體位移相容。工程實踐及現場實測結果表明,在小變形的情況下,地鐵隧道位移和土層位移基本一致,滿足位移相容假設。

(2)各土層在模型范圍內是均勻分布的,基坑支護結構及地鐵結構變形、受力均在彈性范圍內。

(3)基坑開挖時間較短,施工步驟的模擬不考慮土體固結的影響。

本構關系選擇修正的Mohr-Coulomb模型,其彈性模量可根據加載和卸載設置為不同值。但一般情況下卸載時,彈性模量設置為更大的值,以防止開挖時由于應力釋放引起的過大隆起(膨脹的現象)。修正的Mohr-Coulomb模型可以模擬不受剪切破壞或壓縮屈服影響的雙硬化行為。由初始偏應力引起的軸應變和材料剛度的減小,雖然類似于雙曲線(非線性彈性)模型,但相對于彈性理論,更接近塑性理論,并且考慮巖土不同的膨脹角。各層土體及結構體參數取值見表1、表2。

其中管幕結構參數取值說明如下,根據鋼管混凝土的截面剛度計算公式EI=ESIS+ECIC,求得管幕的截面剛度EI=4.476×109 N·m2。為簡化計算,將管幕視作同種材料后,得到E′=EIIS+IC=43.97 GPa。同理重度也由混凝土和鋼管根據各自重度及體積等效計算。

現場進行箱涵頂進時,先挖除箱涵前進方向土體,隨后立刻頂進箱涵,可以做到大大減少開挖后未及時頂進的暴露時間。本次數值模擬時,土體開挖與箱涵頂進在同一個步驟內完成,每次開挖進尺為2 m,兩端箱涵同步對稱頂進。

2.2 工況設置

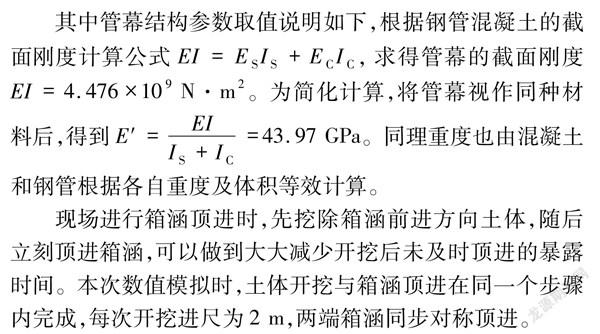

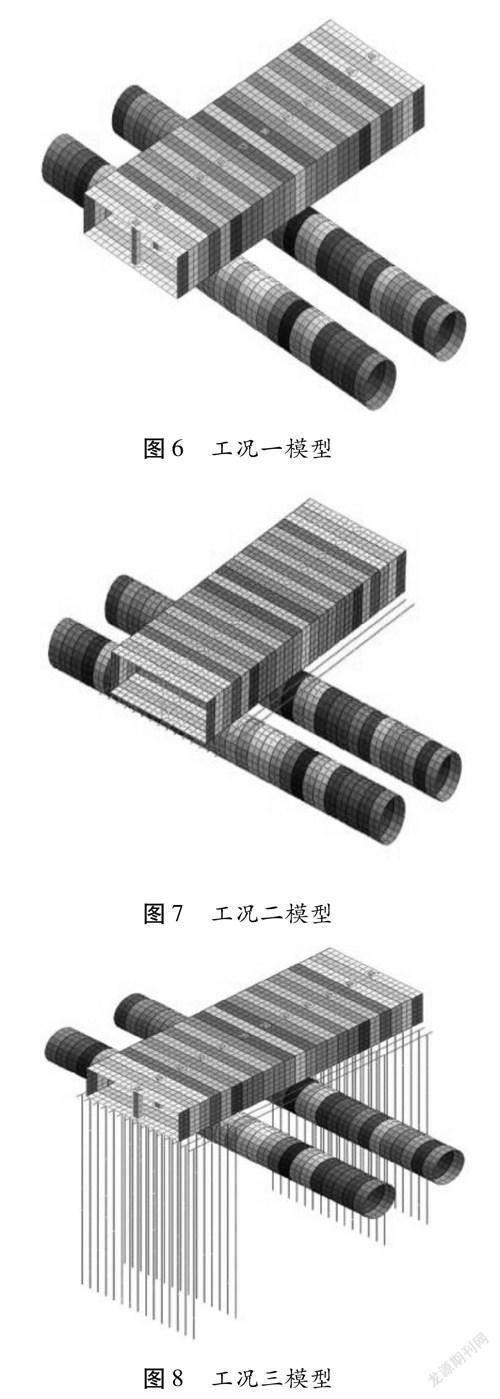

工況一不設置抗拔樁和管幕,工況二僅設置管幕,工況三設置抗拔樁與管幕,如圖6~圖8所示。計算模型中圍巖使用實體單元,抗拔樁和管幕使用梁單元,管片和箱涵結構采用板單元模擬,支撐箱涵的立柱每隔4 m設置一根,用桁架單元模擬。

2.3 結果分析

為了表現管幕-箱涵法施工全過程施工完成后,既有隧道位移的變化。計算過程中管幕施作完成后引起的位移不再清零,以研究整個管幕-箱涵結構體系施工全過程的影響,在既有隧道軸線方向布置4條計算結果監測線,分別位于隧道的拱頂、左右邊墻、仰拱。

由于既有隧道左右線的計算結果呈對稱分布,為方便起見,本文以左線為例展示計算結果。由于各工況水平位移均小于1 mm,僅討論豎向位移。

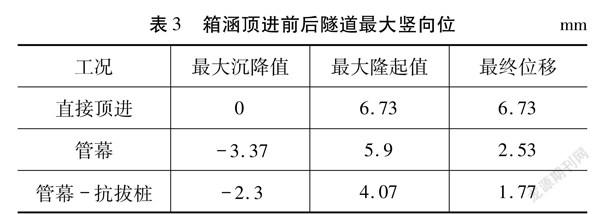

由表3可知,施作抗拔樁和管幕結構的試驗組隆起值為1.77 mm,不設抗拔樁和管幕的對照組1的隆起值為6.73 mm,是試驗組的3.8倍,設置管幕的對照組2的隆起值為2.53 mm,是試驗組的1.43倍。說明抗拔樁-管幕門式結構能有效控制下臥既有隧道的隆起變形,抗浮與加固作用明顯。

3 管幕-箱涵頂進變形控制技術

3.1 管幕-箱涵頂進施工地鐵隧道變形

由于上浮監測的初始值不考慮施工前的地鐵變形情況,即地鐵監測的變形初始值為本項目即將開工時的實測數據,因此現狀上浮值就是本項目的初始值。根據上述數據分析,由地下空間項目施工引起的水平變形比較小,現狀盾構管片的直徑變化基本是在本項目施工前已經完成。豎向隧道上浮較大,最大區域集中在堆土卸載區域,考慮原堆土引起地鐵隧道下沉達31 mm,在卸載后隧道結構必定有相應的回彈過程,因此該區域變形較大。

在管幕-箱涵頂進施工過程中,運營的地鐵隧道變形為主要控制因素。臨近地鐵工程的地下工程建設應使得地鐵運營期間地鐵結構設施絕對沉降量及水平位移量不大于15 mm。通過調研和數值模擬以及現場數據分析,施工對地鐵隧道的變形影響主要分為2個部分:①抗拔樁與管幕施作階段;②箱涵頂進階段。其中箱涵頂進時引起的地鐵隧道變形比例更大。

管幕和抗拔樁施工引起隧道結構產生一定的沉降的原因是加固了結構周圍的土體的抗拔樁和管幕,其本身重度大于因施作管、樁而開挖的土體重度,導致結構周圍土體自重變大,引起豎直方向的整體沉降。而水平方向基本無位移產生,這是因為抗拔樁和管幕的施作都關于既有隧道對稱布置,致使施工引起的水平方向的位移左右相互抵消。

箱涵頂進引起隧道結構產生隆起是因為抗拔樁和管幕門式加固體系的存在,加固了結構周圍土體,又因箱涵頂進過程中置換出原狀土,導致結構上方土體自重變小,既有隧道上方的卸載作用引起豎直方向的整體隆起。而水平方向的位移關于既有隧道對稱分布,且絕對值較小,是因為抗拔樁和管幕的施作都關于既有隧道對稱布置,致使施工引起的水平方向的位移左右相互抵消。

3.2 變形控制技術

基于以上分析,抗拔樁-管幕門式結構具有良好的抗浮和加固作用,施工中主要進行以下工作[12]:

(1)施作抗拔樁。采用沉降量較小的摩擦鉆孔基礎形式施工,并于每個鉆孔中增設鋼護筒。由于塌孔會對土體造成較大擾動引起隧道變形,影響地鐵運營,因此施工過程中成孔質量是極其關鍵的,為確保施工質量,本工程采用了使用全套管回轉鉆機的全套管跟進成孔工藝施工抗拔樁。

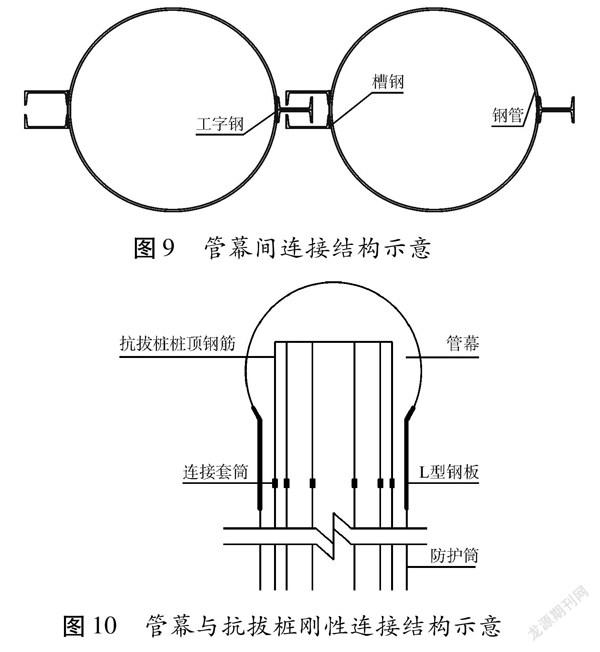

(2)頂進鋼管幕。管幕由15根鋼管連接而成,連接處示意圖如圖9所示。遇到抗拔樁則切除鋼護筒,管幕頂進結束后,于管幕底部的抗拔樁投影位置開孔,將樁頭鋼筋通過套筒接長,使鋼筋有一定長度置于管幕內,采用L型定型鋼板將管幕和樁護筒焊接,從而使得兩者剛性連接,如圖10所示。

3.3 工程變形控制效果

對施工進行全過程監測,依靠監控數據指導施工,密切注意監測值的變化情況,當出現異常時,及時分析,采取措施處理。

(1)監測范圍:根據本工程影響范圍,既有新博區間隧道縱向約550 m、既有博市區間縱向約220 m,總計約770 m長度范圍為主要監測區域,每10 m左右設置一個監測斷面,通道部位4.5 m設置一個監測斷面。

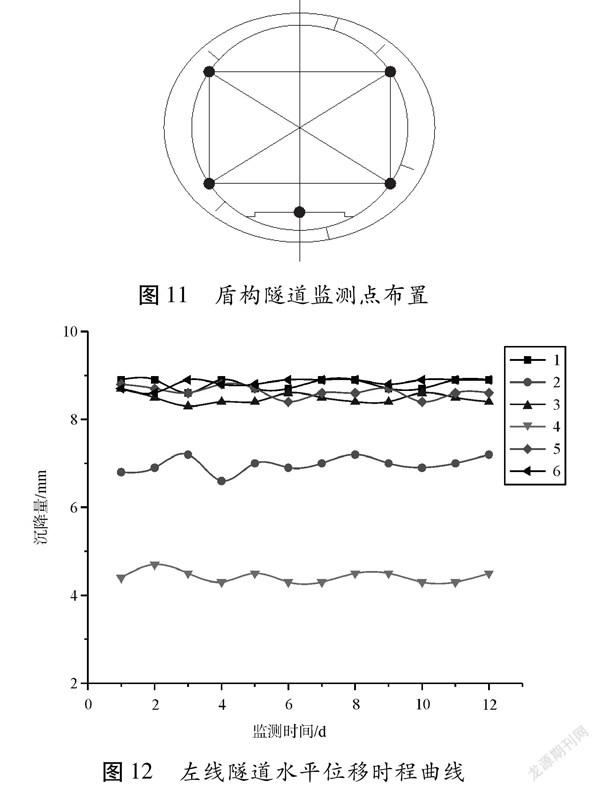

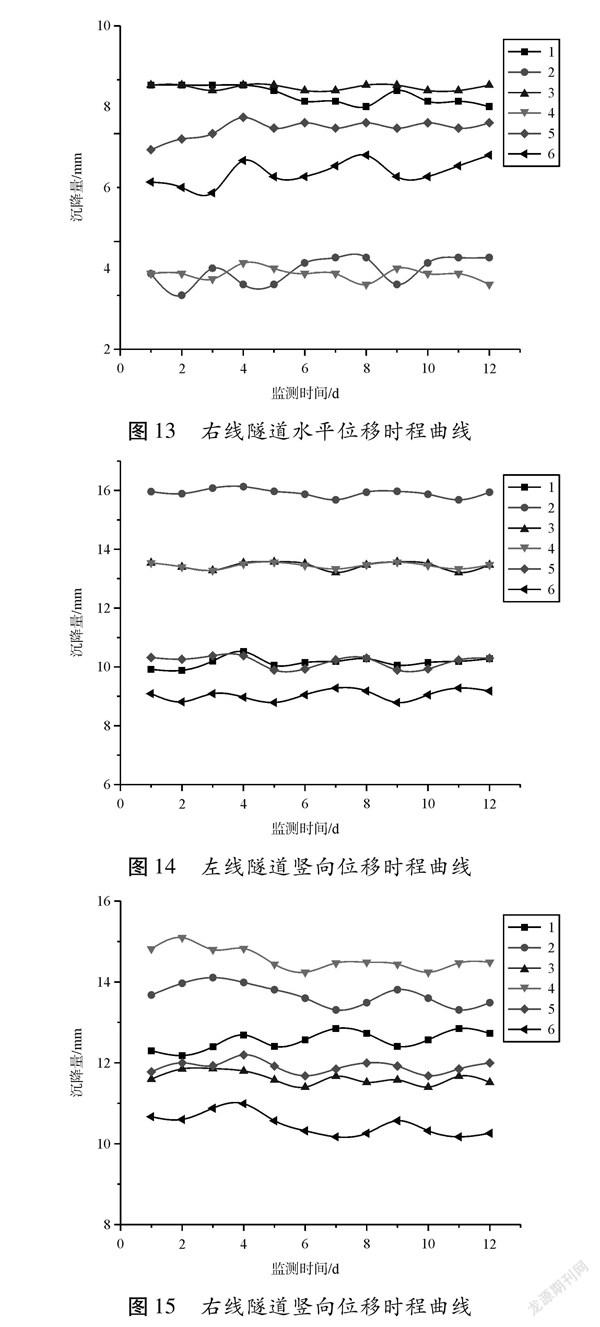

(2)監測項目、頻率與周期:對地鐵運營線路的自動化監測一般情況下2 h/次,當施工影響較大或出現變形征兆時加密監測頻率。監測點布置如圖11所示。

圖12~圖15給出了實際監測到的1~6號通道下方既有隧道區間的最大位移變化時程曲線,橫坐標為箱涵頂進前后時間,縱坐標為箱涵頂進前后既有隧道變形量。

由圖可見,箱涵頂進過程中1~6號通道下方隧道區間的水平與豎向位移的變化均很小,都在1mm左右,說明在抗拔樁-管幕門式加固結構保護下,箱涵頂進過程對下臥既有隧道的影響很小,頂進過程的安全性較高,門式結構的加固和抗浮效果突出。

4 結論

本文結合實際工程進行了抗拔樁-管幕箱涵頂進施工過程中鄰近下臥運營地鐵的變形規律及控制技術研究,主要得到以下結論:

(1)通過對比幾種工法,管幕-抗拔樁門式結構的加固及抗浮效果最好,此時的箱涵頂進施工最為安全。

(2)管幕與抗拔樁施作后,地層和隧道發生整體沉降,既有隧道的最大沉降值為2.3 mm;箱涵頂進后,地層和隧道發生整體隆起,既有隧道的最大隆起值為4.07 mm;兩次施工引起的位移疊加即可求得管幕-箱涵結構體系施工引起的既有隧道豎向位移表現為隆起,最大值為1.77 mm,極大限度的減小了本工程施工對既有隧道的影響,保障了地鐵的安全運營。

(3)由既有運營地鐵隧道的監測可知,各通道箱涵頂進前,既有隧道左右線的水平收斂值已接近6~9 mm,整體沉降值已達到11~16 mm,而頂進過程中兩變形值的變化均很小,變化幅度不超過1 mm,說明頂進過程對下臥既有隧道的影響較小,頂進過程的安全性較高。

(4)利用數值模擬軟件進行工法模擬時,未考慮管幕底部的注漿加固作用,實際施工時采用了注漿的方法加固了管幕底地層,進一步減小下臥運營地鐵的變形,增加安全性。

參考文獻

[1]DARLING P. Jacking under Singapore’s busiest street[J]. Tunnels & Tunnelling International, 1993.

[2]COLLER P J, ABBOTT D G. Microtunneling techniques to form an insitu barrier around existing structures[C] / / High level radioactive waste management 1994. [ S. l. ]:ASCE, 1994.

[3]HISATAKE M, OHNO S. Effects of pipe roof supports and the excavation method on the displacements above a tunnel face[ J]. Tunnelling & Underground Space Technology,2008, 23(2): 120.

[4]上海市第二市政工程有限公司, 上海環線建設發展有限公司, 同濟大學. 大斷面管幕: 箱涵頂進應用技術研究[R]. 上海: 同濟大學, 2005.

[5]李向陽,閆治國,朱合華,等. 軟土地層管幕法隧道箱涵頂進開挖數值模擬承載作用的分析[J]. 地下空間, 2004(5): 688-691.

[6]李名淦,周江天,岑岡.下穿機場跑道管幕法箱涵頂進的變形規律研究[J]特種結構,2006(2):78-81.

[7]萬敏,白云,陳文財.管幕箱涵頂進施工中迎面土壓力研究[J]土木工程學報,2007(6):59-63.

[8]羅仁安,姜洋標,萬敏等. 管幕箱涵頂進施工中地表變形監測及有限元模擬[J]上海大學學報(自然科學版),2009(5):534-540.

[9]王滕,王秀英,譚忠盛等.管幕-箱涵下穿運營鐵路線地層變形分析及控制技術[J]北京交通大學學報,2017(3):84-89.

[10]張俊儒, 嚴叢文, 葉倫等.箱涵頂進對下方管幕的力學作用分析[J]隧道建設, 2019(S1):73-79.

[11]中鐵四局集團有限公司. 鄭州綜合交通樞紐東部核心區地下空間綜合利用工程六個連接通道工程涉地鐵專項施工方案[R]. 2017.

[12]趙自靜.跨越運營地鐵的管幕—箱涵施工技術[J].現代隧道技術, 2019(S2):665-669.

[定稿日期]2021-02-03

[作者簡介]姚李(1996~),男,碩士,主要從事隧道及地下工程方面研究工作。