物探微動技術在工程地質勘察中的應用

■余海強

(福建省交通規劃設計院有限公司,福州 350004)

在工程項目建設過程中,地質勘察是最基礎的施工工序之一,只有掌握清楚工程項目所在地的地質組成情況,才能確定建筑工程的施工結構和受力情況;反之,一旦工程地質勘察結果出現較大偏差,將直接影響到工程項目建設質量,造成難以挽回的損失。 為了獲得工程項目所在地的地質勘察詳細結果,傳統上一般使用鉆探、探井等方法,雖然這些方法能夠獲得較為詳細的地質組成信息,但是工作效率低、占用時間和人力資源較多,同時也容易對局部地層基礎完整性組成造成破壞,因此具有一定的使用局限性[1];且復雜的城市環境、強烈的電磁干擾、密集的建筑等,極大地限制了各種機械勘察手段及舊地球物理方法在城市工程勘測中的范圍和有效性, 在此形勢下物探微動技術逐步得到重視。微動探測具有抗干擾能力強,探測深度大,對環境干擾小等特點, 可廣泛應用于城市工程地質勘察。隨著科學技術的進步和信息技術的普及,融合了物理波動理論和信息表征技術的物探微動技術在地質勘察過程中獲得了廣泛的應用,并有在城市工程勘察中逐漸取代傳統機械地質勘探手段的趨勢。

1 物探微動技術的基本原理

1.1 微動波的產生

地球由于自身構造及所在宇宙空間中的位置原因, 無時無刻都存在著一種微弱的振動, 稱為“微動”,利用波基儀器可以進行振動信號采集。 地質層是由不同歷史時期沉積下來的巖石組成的,層與層之間無論是密度還是波動反射特性都有區別,因此如果地球微動產生的波束在穿越不同性質的地質層時,必然會產生特征參數(如波速、振幅、頻率等)的變化,如果利用物理儀器采集到這類波動特征的變化并對其進行分析,就可以得到該地所對應的地質層的組成情況,從而為地質勘察分析提供依據[2]。

地球微動產生的波束類型較為復雜,既有面波又有體波,另外波束在不同地質層之間進行傳輸時難免帶來干擾的影響,這也增加了波束特性分析的難度[3]。 實際上微動是由體波和面波組成的復雜振動,且振幅很小,其振幅位移一般在10-4~10-3cm 左右,因而必須提高地震儀的放大倍數,從而增大微動信號,但是,這種放樣不僅放大了有用的地震信號,同時更放大了噪聲,使得有用的微動信號被淹沒。 因此,天然源面波勘探的基礎就是由天然源信號中提取面波信號,即由天然源信號推斷地下構造的根本在于如何從天然源信號中提取面波。 所謂提取面波,就是求出面波的周期(或頻率)與相速度的關系。

1.2 微動波收集和處理方法

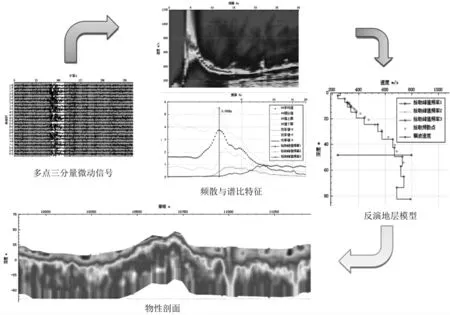

物探微動技術可以通過收集和處理地球振動波, 反演頻散曲線以獲得地下介質的剪切波速度,從而判斷不同地層結構,其原理示意圖如圖1所示。

圖1 微動技術原理

收集和處理地球振動產生的微動波,可以采用頻率-空間自相關(SPAC)法或者H/V 譜比法。 無論哪種方法都是對地球微動波束信息進行探測和采集,一般都使用多個拾振器(多采用寬頻帶型號)、數字信號放大器和數字記錄儀共同組成微動觀測系統,各個儀器設備根據探測要求選擇相應的工作參數。

頻率-空間自相關(SPAC)法是利用多臺拾振器的組合來采集來自不同地層傳導的微動波。 這些拾振器中1 臺布設在圓心處、剩余拾振器根據測量需要均勻布設在等半徑的圓周上。 對于同一段時域內采集到的面波進行空間頻率自相關分析,理論上獲得的空間頻率自相關曲線應該符合近似零階貝塞爾函數曲線的形狀, 改變拾振器的空間位置分布,貝塞爾曲線的形狀大小會發生變化,結合拾振器的空間位置坐標可以確定待測點(也就是拾振器布置及有效測量范圍)波束的傳輸相速度,依據相速度與頻率之間的關系就可以計算得出地質層硬度、厚度等特征參數。

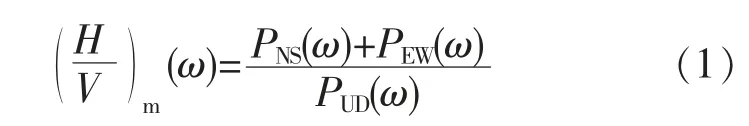

H/V 譜比法的原理在于,微動數據的H/V 譜為水平方向的功率譜與垂直方向的功率,即:

式中:PNS(ω)和PEW(ω)分別代表水平方向2 個分量的功率譜,PUD(ω)代表垂直方向的功率譜。 求取微動實測數據的H/V 譜分為以下幾個步驟:(1)將每道中的總數據量N 平均分成L 段,每段中的數據量為M,即:N=L·M;(2)對每一段數據進行傅立葉變化;(3)將L 段數據傅立葉變換后的值進行處理,求出3 個方向的功率譜;(4)按照式(1)求出H/V 譜。由于H/V 譜比法峰值頻率與基巖面存在冪函數關系,從統計學角度分析,可以認為,當樣本越多,越靠近真實情況時,則可擬合出二者的函數關系。 因此需要開展大量的數據采集工作。 H/V 值使用單臺頻譜分析儀進行水平、 垂直分量頻譜相比就可得到,實施起來簡單快捷,因而得到廣泛的應用。

2 物探微動技術的特點與優勢

物探微動技術主要是采集地球振動波在穿越不同地層時發生的衰減數據,通過數據分析來探究地層基本組成情況。 采用這種方法進行工程地質勘察時,無需配備人工震源,對環境不產生震動干擾,滿足城市無噪音施工要求,且時間短、效率高,能夠降低工程項目的地質勘察成本。 在使用過程中及使用之后不會對探測區域內的地層結構造成破壞,尤其適用于地面以下地鐵等構筑物多且復雜的現代城市環境。 地球微動波具有信號頻率低、波長大、抗干擾性好的特點,采用較為精準的拾振器就能獲得理想的信號采集結果,對于地質勘察結果的可靠性較為有利。

3 物探微動技術的應用實例

3.1 測區概況

國道G324 線泉州大橋及接線擴寬改造工程初步設計項目中采用了天然源面波(微動)法、場地剪切波(多道瞬態面波法)手段。 對于天然源面波(微動)法,測區的地球物理條件是:勘察區素填土、粉細砂、 淤泥和粉質粘土面波視層波速為120~150 m/s,全風化和強風化花崗巖的面波視層波速為150~250 m/s,下伏中風化花崗巖基巖的面波視層波速大于250 m/s。 根據測區巖層面波視層波速的分布情況分析,表層的覆蓋層與其下基巖的面波視層波速差異較明顯,具備開展微動測試的物理前提。 這是采用天然源面波法的有利地球物理條件,但工作中對采用以上方法的不利條件為: 在采石場附近,挖機和車輛活動頻繁,影響地震信號采集的質量。 分析地形、地質與地球物理條件,通過現場試驗,確定應對措施如下:(1)為了減少人類活動對地震波采集的不利影響, 本次物探工作在數據采集過程中,避開挖機和車輛活動時段, 以提高采集資料的信噪比;(2)為使天然源面波的勘探具有較大的深度,盡量擴大圓圈的直徑, 盡可能多地采集低頻的地震波。 通過采取以上若干措施,保證物探現場采集資料的可靠和質量。

3.2 數據采集及處理

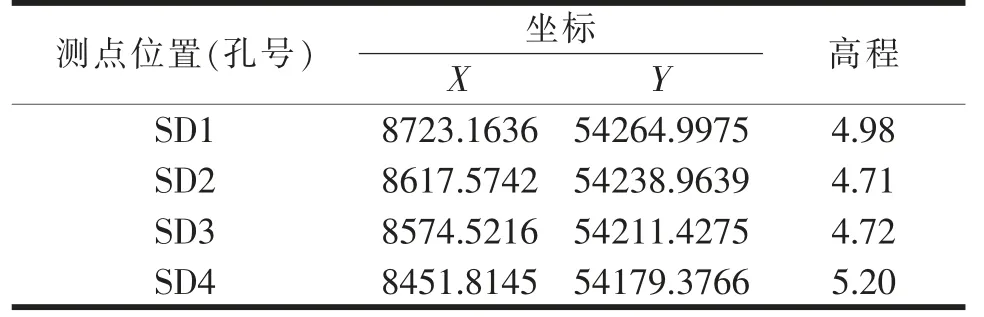

場區布置的4 個測點位置如表1 所示。 數據采集設備使用我國北京市水電物探研究所生產的SWS-3G 型多波列數字圖像工程勘探和工程檢測儀。 該儀器具有瞬時浮點放大,A/D 轉換為20 bit,信號迭加增強為32 bit、全通、高通、低通濾波、儀器通頻帶為0.5~4000 Hz。 其他設備包括微機、檢波器及接收電纜等。 數據處理步驟如下:(1)進行物探工作的資料處理, 通過對原始資料進行整理核對、編錄后,通過專用軟件顯示或打印各工區所采集的記錄,形成頻散曲線后存盤;(2)根據頻散曲線進行分層和層速度計算并做出定性解釋;(3)在定性解釋的基礎上,進行定量解釋,確定各層的厚度;(4)結合測區的勘探資料,進行綜合歸納總結,利用CAD軟件繪制微動頻散曲線解釋圖,并依據頻散曲線的拐點或疏密變化點來劃分地層。

表1 場區測點位置數據

3.3 結果與討論

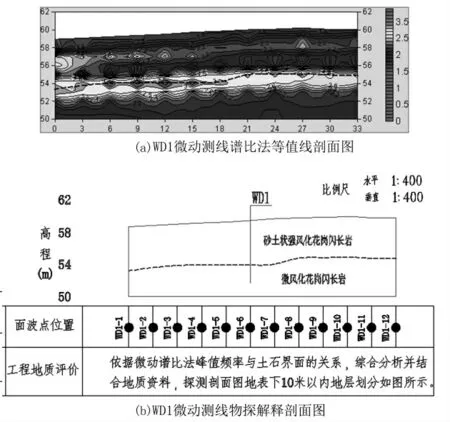

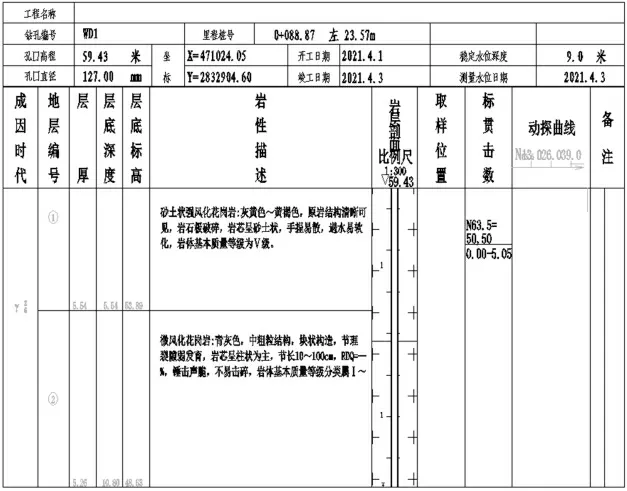

依據微動譜比法峰值頻率與土石界面的關系,結合地質資料綜合分析, 推斷探測地表下15 m 以內地層劃分。 結果顯示,測區地表標高為59~62 m,解譯后的典型地質斷面顯示,砂土狀強風化層與微風化層分界面標高在53~55 m, 實際WD1 鉆孔的巖面標高為53.89 m,與WD1 鉆孔揭露的地層較吻合。 上下地層界線比較清晰,解譯成果可以滿足勘察需求。 解譯成果典型地質斷面如圖2 所示,WD1鉆孔地層如圖3 所示。

圖2 WD1 微動測線物探解釋剖面圖

圖3 WD1鉆孔柱狀圖

4 結語

物探方法所用技術合理,成果精度符合行業規范。 天然源面波(微動)法與前期地質資料相結合的方法,實例分析證明是行之有效和適宜勘察場區的手段。 物探微動技術是對地球內部巖土層結構特征進行勘察的重要手段, 屬于近年來新興的技術,在很多大型工程項目建設中都獲得了應用,利用該技術進行工程地質基礎勘察具有無接觸、 零損傷、效率高、抗干擾、對環境友好、結果滿足需求的特點。本研究分析了物探微動技術的理論基礎,從微動波的產生和收集處理方法等方面研究了物探微動技術的工作原理, 論述了物探微動技術的特點與優勢,并結合傳統地質勘察方法、借助信息化技術獲得了精準的數據分析結果,進一步開發了精確的探測器以獲得優質的地球微動信號,以上這些措施都可以進一步拓展物探微動技術在工程地質勘察中的應用。