鹽城旅游風情小鎮的旅游富民效應感知差異研究

范玉翔

摘 要:本文基于問卷調查數據,對江蘇鹽城旅游風情小鎮的旅游富民效應感知差異進行分析。研究表明,旅游風情小鎮的旅游富民效應明顯;非從業人員對旅游富民效應的感知明顯較高;旅游對環境的影響方面,非從業人員的感知偏高;在參與旅游發展決策方面,旅游從業人員的感知較高。因而,要完善旅游帶動就業的措施,促進多層次就業,提升旅游的富民效應;要注重旅游發展的綜合效益,促使經濟富民、社會改善、環境優化;旅游發展要注重社區參與,完善聽取民意的措施。

關鍵詞:旅游風情小鎮;旅游效應;感知差異;鹽城

中圖分類號:F592.7;F323.8 文獻標識碼:A

基金項目:江蘇省高校哲學社會科學研究基金項目(2018SJA1536)。

引言

近年來,相關學者對于“旅游富民”給予了充分關注,相關研究越來越深入、細化。一些學者認識到,要提升振興效果,必須重視振興對象的個體性差異,即居民對旅游影響的感知存在內部異質性。黃燕玲[1]、鄧輝[2]發現旅游振興中的性別差異問題;李佳、田里[3]基于四川藏區調查的實證分析發現,不同旅游區的社區居民對旅游振興的態度存在顯著差異,居民的旅游經濟受益對其旅游政策評價和態度有顯著差異;楊亞芹[4]研究證實,年齡、文化水平、收入水平、職業的不同,居民感知的旅游振興績效差異顯著,但不同性別居民對振興績效感知沒有明顯差異;韓磊等[5]通過對居民的聚類分析,發現旅游村居民對旅游影響感知存在較大差異,并據此將居民分為旅游發展認可者、經濟成本關注者、謹慎觀望者、振興效益認可者、環境成本關注者五類;謝雙玉等[6]實證了貧困與非貧困戶旅游政策績效感知存在差異。綜合來看,社區居民是否參與旅游、參與旅游的程度是否會影響旅游振興績效的感知差異,現有研究較為缺乏,盡管陳雷[7]進行了初步研究,對此方面進行研究,對于提升旅游振興效果具有重要價值[8]。

基于此,本文以鹽城5個旅游風情小鎮的旅游社區為研究案例區,以旅游從業人員與非從業人員為研究對象,采用問卷調查、統計分析等方式,分析社區居民對旅游富民效應感知的差異,剖析旅游富民存在的問題,進而提出針對性的對策建議,為旅游地進一步開展旅游富民工作提供重要參考,也可為其他地區開展旅游振興工作提供有益借鑒。

一、研究設計

(一)問卷設計

通過梳理旅游振興相關文獻,充分借鑒李佳[3]、楊亞芹[4]等的問卷設計,確定問卷的題項。問卷分為旅游從業人員問卷、非從業人員問卷兩類,兩類問卷的差異主要體現在基本信息部分,旅游從業人員問卷涉及當前職業、從事旅游前后收入變化情況、旅游收入占家庭收入比重、工作滿意度等問題;非從業人員問卷包含目前從事職業、家庭收入、是否愿意從事旅游工作及如何參與到旅游中等問題。問卷分為兩個部分,第一部分包括受訪者的基本信息,即性別、年齡、學歷、職業以及收入等個人信息,以及旅游開發前后受訪者收入變化情況等;第二部分為受訪者對旅游風情小鎮旅游發展對居民的影響調查,問卷從經濟、社會文化、環境方面進行問題設計,共18項問題,在測評指標的量化問題上,本文以李克特(Likert)量表的五級測量態度作為評價的標準。

(二)案例地選擇

近年來,鹽城依托發展較為成熟的景區,創建了一批旅游風情小鎮。本文選取鹽城具有代表性的旅游風情小鎮作為研究對象,詳情如表1所示。

(三)調查過程及數據采集

正式問卷調查開始于2019年10月1—7日,對上述旅游風情小鎮的相關從業者及周邊非旅游從業居民發放問卷,具體發放信息如表1所示。共發放旅游從業人員問卷186份,回收有效問卷172份,有效率為92.47%;發放非從業人員問卷200份,回收有效問卷186份,有效率為93%。

二、鹽城旅游風情小鎮的旅游富民效應感知差異

(一)樣本特征分析

旅游從業人員中,女性所占比例稍高;從年齡分布來看,25~44歲人群占調查總人數的56%。從學歷結構看,大專、本科學歷人群占較大比重,占69.2%。調研對象中,71.5%的人為本地居民,說明旅游風情小鎮的發展對于帶動本地居民就業發揮了較大的作用。在從事工作類型方面,景區管理及一般工作人員占比較大,其次是旅游經營(含餐飲、民宿、土特產售賣等)人員及其員工。

非旅游從業人員中,男性比例稍高,19~24歲、25~34歲占比分別為21%、26.3%,高中學歷占比最大,達到30%,大專、本科學歷所占比例也較高,近80%的人為本地人。總體來講,此次調查對象涵蓋了不同性別、年齡、受教育程度和職業的居民,隨機性較強,具有一定的代表性,保證了研究的可靠性(見表2)。

(二)鹽城旅游風情小鎮的旅游富民效應感知差異

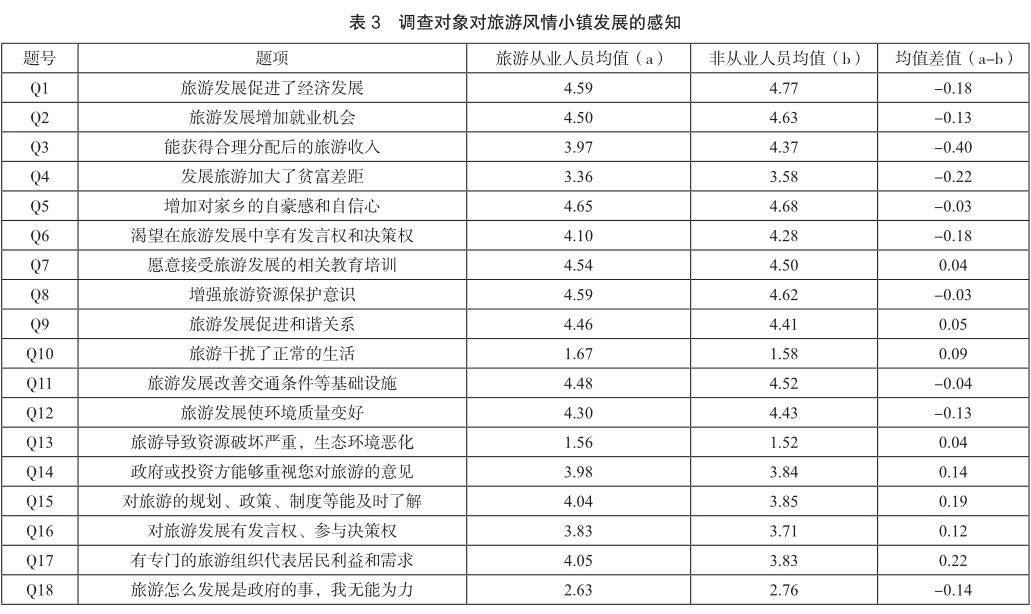

為明晰旅游從業人員與非從業人員對相關問題的感知差異,引入均值差值。均值差值在正負0.1范圍內,認為沒有明顯差異;均值差值的絕對值在0.1~0.2之間的,認為存在差異;均值差值絕對值大于0.2的,認為存在顯著差異(見表3)。

分析結果顯示,旅游從業人員與非從業人員就旅游對當地的社會、基礎設施等方面帶來影響的感知沒有明顯差異。

1.非從業人員對旅游富民效應的感知明顯較高

由表3可知,非從業人員對Q1-Q3影響的感知均高于旅游從業人員的感知,均值差值在-0.4至-0.13之間,顯示出旅游非從業人員對于旅游抱有更高的期待。在實地訪談中,多數非從業人員期望能夠參與到旅游中,參與旅游的意愿強烈,希望通過旅游發展帶動家庭收入的增長,對旅游發展帶動收入增長的期待同樣強烈。旅游從業人員的感知雖然也處于較高水平,但相比而言偏低,顯示出要真正深入參與到旅游中,并從中獲利,需要從業者付出辛勤的勞動。

2.旅游對環境的影響方面,非從業人員的感知偏高

“旅游發展使環境質量變好(Q12)”項的均值差值為-0.13,顯示出在旅游發展的實際感受中,非從業人員對環境質量的改善更為滿意,這主要的原因在于,旅游從業人員在旅游工作中會實地遇到環保評估工作,看待環境問題更為專業,相比而言,非從業人員的感受較為直觀,感受到周邊環境改善,滿意度容易提升。

3.在參與旅游發展決策方面,旅游從業人員的感知較高

Q14-Q17項均值差值在0.12~0.22之間,這主要源于,旅游從業人員已經真正參與到旅游當中,會更關注有關旅游發展的規劃、決策、政策等信息,并會主動參與其中,政府就旅游的事項進行意見征集時,其也會更積極地出謀劃策。相比來講,非從業人員參與旅游決策的積極性、主動性偏弱,因而感知偏低。

三、結論與建議

(一)結論

通過問卷調查,對比旅游從業人員與非從業人員對鹽城旅游風情小鎮旅游富民效應的感知,發現:社區居民認同旅游發展對地方經濟、社會、環境帶來明顯的改善,居民滿意度較高;非從業人員對旅游發展提高收入水平抱有期待,其對旅游富民效應的感知明顯較高;旅游對環境的影響方面,非從業人員的感知偏高;在參與旅游發展決策方面,旅游從業人員的感知較高。

(二)建議

第一,要完善旅游帶動就業的措施,促進多層次就業,提升旅游的富民效應。政府應加強政策支持,對旅游地居民提供技術、信貸、資金等方面的扶持,鼓勵居民參與到旅游發展之中。勞動與就業部門應對相關人員提供技術、技能、知識培訓,對參與旅游的居民提供就業指導。

第二,要注重旅游發展的綜合效益,經濟富民、社會改善、環境優化。要避免出現旅游發展僅僅關注經濟效應,而忽略社會效益、環境效益。旅游風情小鎮的旅游開發,要注重三個效益的綜合,促進旅游的可持續發展,設立長效機制對旅游發展進行綜合評估。

第三,旅游發展要注重社區參與,完善聽取民意的措施。許多地方發展旅游的實例表明,旅游發展不能忽視社區居民的意見和建議。要建立與完善社區參與旅游的機制,有效聽取民意,就旅游發展的重大事項進行廣泛咨詢,對居民關注的問題要給予充分的關注。

參考文獻

[1] 黃燕玲,雷錦錦,羅盛鋒.基于性別差異的民族村寨旅游扶貧開發有效性研究[J].廣西財經學院學報,2016(5):1-8.

[2] 鄧輝,李朦.民族村寨旅游扶貧中性別差異問題的調查與思考:以恩施州麻柳溪村為樣本[J].蘭州學刊,2019(12):160-169.

[3] 李佳,田里.連片特困民族地區旅游扶貧效應差異研究:基于四川藏區調查的實證分析[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2016(6):96-102.

[4] 楊亞芹.邯鄲市連片特困地區旅游扶貧績效的差異研究[J].衡水學院學報,2016(4):60-63.

[5] 韓磊,喬花芳,謝雙玉,等.恩施州旅游扶貧村居民的旅游影響感知差異[J].資源科學,2019(2):381-393.

[6] 謝雙玉,李琳,馮娟,等.貧困與非貧困戶旅游扶貧政策績效感知差異研究:以恩施為例[J].旅游學刊,2020(2):80-92.

[7] 管陳雷,童洪志,于開紅.深度貧困區旅游扶貧績效感知差異分析:基于渝東北639戶農戶調查數據[J].企業經濟,2020(7):123-130.

[8] 楊證軻,馬海燕,王慧,等.中國旅游扶貧研究綜述:1996—2020年[J].農業科學研究,2021(1):60-65.